位于菽庄花园的林尔嘉铜像

文化名片

林尔嘉,字菽庄、叔臧,别名眉寿,晚年号百忍老人。原名陈石子,是厦门抗英名将陈胜元五子陈宗美的嫡生长子,6岁时过继给台湾板桥林家。1951年病逝,享寿77岁。

生长在商绅家庭的林尔嘉,自幼聪敏好学,曾任厦门保商局总办兼商务总会总理,一生致力于扶植发展民族实业,创办过电话、电灯及其他实业公司。民国期间曾被选为国会议员,担任过福建省行政讨论会会长、华侨总会总裁等职,后连任鼓浪屿公共租界工总局华方董事14年,是民国年间在闽台两地负有声望的实业家之一。

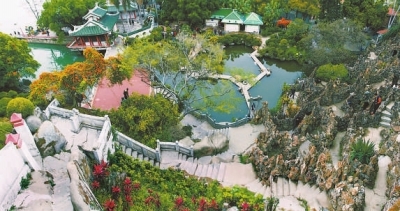

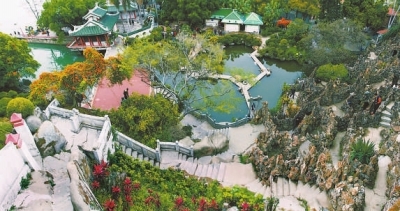

在厦门鼓浪屿的西南隅,有一座别具一格的园林建筑——菽庄花园。依海而建的菽庄花园,海藏园中,傍山为洞,与远处山光水色浑然一体,犹如仙境,让人叹为观止。这里原是闽台名绅林尔嘉的私人别墅,园名由主人的字“叔臧”的谐音而来。

回顾鼓浪屿的百年历史,林家是不得不提的一个家族。甲午战争后,台湾落入日本侵略者的手中,台湾首富林维源及其儿子林尔嘉不愿做亡国奴,举家从台北携巨资来鼓浪屿避难。1905年林维源去世后,林尔嘉继承了父亲的所有财富,也继承父亲遗志在厦漳地区继续实业救国。他不仅在经营产业上屡有创新,而且在热心公益上亦深得社会各界的赞誉。一如他的菽庄花园成了闽台重要文化遗产,林尔嘉如大海一般的爱国济世情怀,在当今社会仍是一笔宝贵的精神财富。省旅游学会执行会长彭一万认为,就“爱国爱乡、海纳百川、乐善好施、敢拼会赢”的福建精神而言,林尔嘉堪称典范。

东南网3月12日报道(福建日报记者 林泽贵 林世雄 邓婕/文 记者 施辰静/图)

实业救国

1874年出生的林尔嘉,本是厦门抗英名将陈胜元的嫡孙,6岁时以内侄过继给台湾首富林维源,在闻名遐迩的板桥林家花园度过了少年时代。据厦门文史专家洪卜仁介绍,林尔嘉虽贵为“公子”,却与同时代的官家、富家子弟不同,“不染于少年纨绔之习”,也不热衷科举仕途,而好论人才盛衰、时政得失。

1895年,21岁的林尔嘉及其父愤慨于国土沦丧,毅然放弃在台湾的庞大产业,全家迁居鼓浪屿。尽管多次被台湾日本总督府诱逼加入日本籍,父子俩始终不为所动,坚决不回台,不入日籍,保持中华民族气节。

菽庄花园全景

1904年,林尔嘉任厦门保商局总办兼厦门商务总会总理。为使国家富强以抗外侮,他提出改革经济发展实业的设想,建议政府注重振兴商务、兴办工业、发展出口商品、开矿铸银、修建铁路、整理税收、裁减冗员,以保证国家财政收支平衡。就任厦门保商局总办兼商务总会总理6年,林尔嘉革除陋规苛例,方便华侨商旅,先后主持制订《土地买卖章程》《华洋交易规约》等条款,保全华侨利益,促进对外贸易。

1907年,厦门商务总会兴办电器通用公司,拟在厦门安装电灯、电话。可当时的人对此不“感冒”,都在驻足观望,后来林尔嘉投资30万银元抛砖引玉,才推动了起来。“当我们打开电灯、拿起电话时,应该感谢林尔嘉。”鼓浪屿居民朱先生说。

宣统元年(1909年),福建筹建铁路,担任“督办”的内阁学士兼礼部侍郎陈宝琛延请林尔嘉襄助。筹建之初,所有经费由林尔嘉负担半数,举凡测绘、丈量、借款、征地、执行等具体事务,他也都亲自规划,劳心劳力。后来由于时局变迁,厦漳铁路公司管理不善,林尔嘉损失巨大,但他从不怒愆,清廷军机处以其“勇于奉公,不苟私利,是忠臣、孝子、达人、高士兼而有之”,特聘为“农工部头等顾问”。

割让台湾这个惨痛的教训,时时都在促使林尔嘉关心国防建设。光绪末年,他毅然捐款200万银元,帮助清政府办海军,不料这笔捐款却被挪用修复颐和园,爱国夙愿成为泡影,林尔嘉愤而辞职归故里。

乐善好施

很难想象,“国际花园城市”厦门,在上个世纪初却是人人掩鼻而过的“垃圾城市”。直至1920年厦门市政委员会成立后,积极推动厦门的市政建设,情况才开始转变。那时候,林尔嘉担任厦门市政会会长。

“林尔嘉担任会长期间,为厦门第一波城市改造建设贡献颇大,厦门老市区就是那时形成的,至今仍在造福厦门人民。”彭一万说,上个世纪20年代,厦门兴建近代城市,开辟马路、拆迁民房,遇到地方保守势力和外国籍民的阻挠,林尔嘉都能因势利导,不避嫌怨,力为其难,秉公办事,使“忌者不敢谤”,市政建设才得以进行。因此,厦门近代市政的建设,林尔嘉被公推为首创之功。

林尔嘉的乐善好施在厦门坊间也为人称道。1908年漳州南靖一带水灾,1000多间民房倒塌,百姓死伤了200多人,林尔嘉带头捐款10万银元筑高西溪大堤,开沟50里,其后30多年没有洪水,农民多受其惠。他还以厦门商务总会名义发动侨胞、香港同胞募捐,募捐到了10万银元和1000多包大米,解了受灾民众的燃眉之急。

厦门人广为传颂的,还有林尔嘉致富不忘教育的美名。林尔嘉向来反对“女子无才便是德”的理论,在鼓浪屿创办了华侨女子学校,还与他人在福州创办泉山高等女子学校,鼓励女孩读书学习。由他捐资兴建的学校还有厦门同文书院(现厦门旅游学校)、厦门大同学校、鼓浪屿普育学校和香港大学等。此外,他还捐款资助,倡导将漳州丹霞书院改为福建第二师范学堂。

两岸情缘

1913年,移居厦门的林尔嘉吸取台北故园——板桥林家花园的神韵,在鼓浪屿上兴建菽庄花园。1951年,林尔嘉在台湾病逝,其夫人将菽庄花园捐给厦门市政府,后辟为公园。2013年是菽庄花园建园100周年,海峡两岸的林家后人、园林学者、文史专家,以及厦门、台湾两座林家园林的管理者齐聚一堂,怀人忆旧、畅叙亲情。

在彭一万看来,一百年的春秋变幻中,这座包容山海美景、遥望台湾故土的建筑群,不仅隐含着林尔嘉的爱国情怀,也因为其独特的血脉渊源成为两岸情缘有力的见证。

“看到瀛东复版图,年过稀古老狂夫。古人来道家乡事,无恙河山风景殊。”台湾光复回归祖国后,林尔嘉以诗作表达自己内心的激动。菽庄花园建成之后,林尔嘉在园中创立了菽庄吟社,吟侣从一开始的300多人发展到最后的近千人,遍及福建、湖南、江苏、浙江等省,酬唱不断,菽庄花园真正成为名副其实的“文士园”“诗人园”。可以说,林尔嘉及“菽庄吟社”串起了闽台两岸的诗学联系,促进了两岸同胞思想文化交流。彭一万说,菽庄吟社的成员中,很多都是当时迁居厦门的台湾诗人,或是到过台湾的闽南诗人,诗社的成立给了他们一个交流的平台,一起思考祖国当前的命运,共商如何东山再起、驱日复台。

彭一万认为,除了两岸的情缘外,林尔嘉及其家族留给后人的,更多的是那种如大海一样的胸怀。正如菽庄花园里著名的题刻——“海阔天空”,正是以开放、包容的胸怀,经过百年风雨洗礼的菽庄花园仍如“一颗钻石在浮尘中熠熠生辉”。这种超然觉悟也在林氏家族的后人间传承,在两座园林遭遇困境时,他们无一例外选择了捐献,之后还出资修缮。他们明白,园林只有在公众的活动中、在文化的滋养下,才能焕发出更加充沛的活力。

林氏府酒店的内饰保留了旧时精美的装饰,再现了上世纪二三十年代华丽复古的风格。

故事一

菽庄花园成热景

东南网3月12日报道(福建日报记者 林泽贵 林世雄 邓婕)

3月3日,不是春节假期,亦非周末。鼓浪屿上的菽庄花园依然人山人海,游客如织。

“仿佛到了台北板桥林家花园。”正在参观的台南小伙子刘颖灏说。来厦门之前,他在网上查过资料,知道鼓浪屿有个“小板桥”,实地参观后,明显感觉就是板桥林家花园的缩影。“两个花园,一家主人,两岸亲情永远也割舍不了。”他说。

而对北京来的游客冯女士来说,菽庄花园的美不仅仅在于它的布局,还在于它处处蕴含着爱国爱乡的情怀。冯女士说,走进花园,给人最大感觉是“走进大海不见海”,到了花园门口甚至进了大门仍不见海,一堵高墙挡住了视线,突然一回首,门楣上高悬的“藏海”匾额赫然入目。再往里走,突然“海阔天空”,波浪翻滚的大海一下子奔涌而至,豁然见海,令人惊奇。“原来是主人把大海藏起来了。”冯女士这才明白,当年建造花园的主人林尔嘉曾目睹祖国的大好河山被列强野蛮强占,痛心疾首,便筑起这道高墙把大海“藏”起,以表主人强烈的爱国情怀,要把祖国大好河山搅入胸怀……

近年来,菽庄花园成了热门景点,几乎来到鼓浪屿的人都会进园一观。仅去年就迎接了世界各地游客240万人次,这几年的春节期间每天都接待游客上万人次。

林氏府酒店外观

故事二

林氏府获重生

东南网3月12日报道(福建日报记者 林泽贵 林世雄 邓婕)

有人说,鼓浪屿上鹿礁路的林氏府在老鼓浪屿人心中的地位,有如故宫之于北京,因为他曾经的主人正是菽庄花园的建设者林尔嘉。如今的林氏府已被开发成了精品酒店,据说在这里住一晚,价格最高的要1588元。

林氏府内建筑群主要由“大楼”和“小楼”及稍后兴建的、连接此二楼的八角楼组成。2006年5月,林氏府“大楼”在一场台风过后悄然倒塌,而另两座别墅已成为危房。有关方面调查发现,125个关联人散落在世界各地,无法确定产权所有人。而老宅的修缮已刻不容缓,经过鼓浪屿管委会的协调,前后历时四个月,最终促成了老宅的产权易主。产权理清之后,林氏府由新业主申请按原貌重修,并于2010年开发为高级酒店。

尽管还有专家对此存有异议,但更多的人认为,正如岛上兴起的各类家庭旅馆一样,这被认为不仅留住了南来北往的游客,还成为老别墅保护利用的一个突破口。

“我们的理念是以林尔嘉的‘管家’来管理的,每一个住到林氏府的人都会被当成林尔嘉先生的贵宾来对待。”3月2日,林氏府酒店销售部经理曾哲祺介绍说,为了挖掘林氏府的历史文化内涵,他们已将其中的八角楼改造成为林氏府家族博览馆,并将继续征集有关林尔嘉家族的资料来充实馆藏内容,同时在酒店的服务、用餐等环节,都会融入林尔嘉先生的有关因素。比如,引入一些跟林尔嘉有关的闽南小吃,并介绍其中的典故,让顾客进一步了解林尔嘉,感受名人文化。 |

84c5efb6-30a0-4522-b67a-4fc14aaf284a_batchwm.jpg)