|

编者按:

改革开放之初,爱拼敢闯的晋江人解放思想,大胆实践,从开作坊、办工厂起步,实现了从“高产穷县”到“福建第一”“全国十强”的惊人跨越,闯出一条以加工制造为特色优势的发展路子。

“晋江经验”是“晋江人民对有中国特色社会主义发展道路的大胆探索和成功实践”。2002年,时任福建省长的习近平在七下晋江深入调研的基础上,深刻总结改革开放以来晋江发展的鲜活经验,提出以“六个始终坚持”和“正确处理五个关系”为核心内涵的“晋江经验”。晋江的改革发展,是中国改革开放40年光辉历程的一个缩影,写下了精彩纷呈的时代篇章。我们在此借影像的力量,再现这一恢宏澎湃的变迁历程。

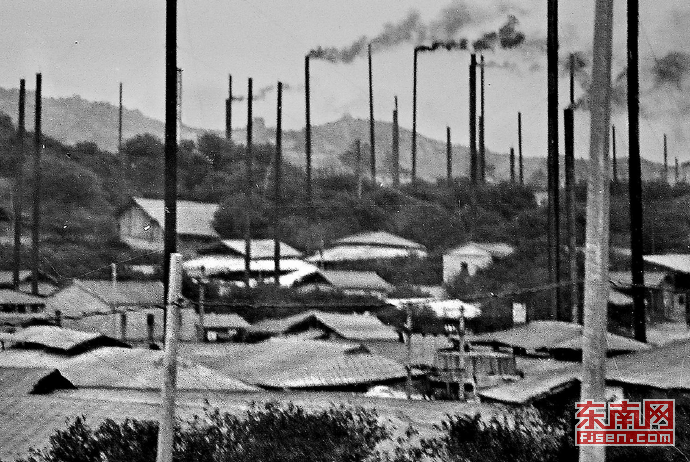

如今的磁灶镇一改往日的旧模样,节能减排及新能源的运用,让这里的人居环境有了质的变化。福建日报记者 王毅摄

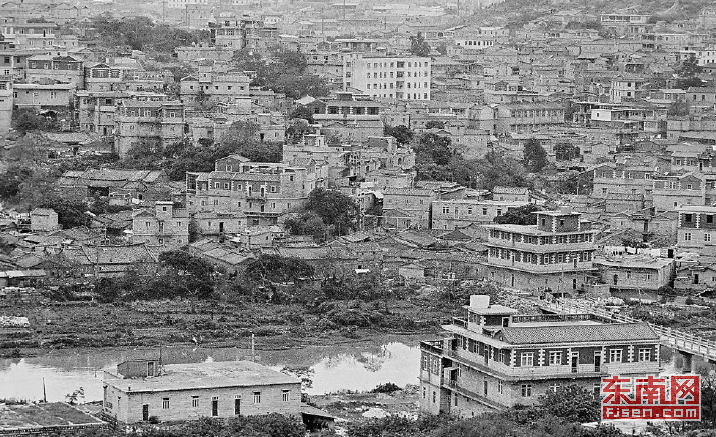

晋江上世纪80年代末的镇区。福建日报记者 林辉龙 摄

2017年,晋江市科级干部培训班到深圳前海科创公司参观学习。福建日报通讯员姚煜娟 摄

上世纪90年代初,晋江市青阳镇举办村级干部后备队伍培训班,老师在评析学员试卷。福建日报记者 林辉龙 摄

CBA2016-2017联赛在福建队主场晋江祖昌体育馆揭幕。如今,体育产业成为晋江的烫金名片。福建日报通讯员赖进财摄

上世纪80年代,晋江乡镇举办篮球邀请赛。福建日报记者林辉龙 摄

2017特步晋江国际马拉松赛迎来多国健儿参赛。福建日报通讯员赖进财 摄

2016年,晋江龙峰纺织科技实业有限公司,一位技术人员正在看管近百台日本进口的津田驹智能喷水织机,在一期10万平方米的生产车间里,1000多台设备仅有几十个工人在现场操作。作为国内领先的锦纶织造企业,龙峰纺织“嫁接”国际顶尖的智能制造技术,通过屋顶太阳能分布式光伏发电和中水回用系统实现绿色制造理念,引领行业转型升级。 福建日报记者 王毅 摄

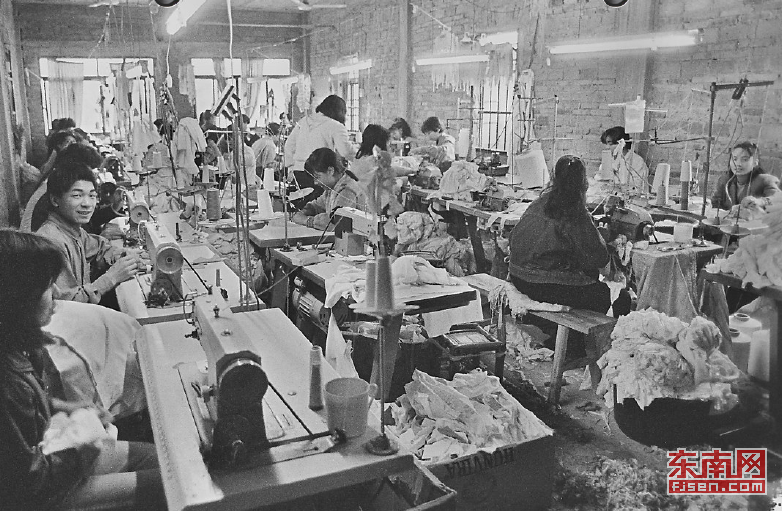

上世纪80年代晋江的鞋服加工厂,以作坊加工模式为主。福建日报记者 林辉龙 摄

位于晋江青阳街道的五店市传统街区是晋江城区的发源地,经过保护性开发的五店市崭露出新的容颜。 本报记者 林熙 摄

晋江上世纪80年代末的镇区。福建日报记者 林辉龙 摄

2015年成立的力豪现代农业有限公司,承包1600多亩土地,在居住密集的镇区附近的有限土地上建设现代化控温大棚,摸索高质量可持续的农业种植模式。 福建日报记者 王毅 摄

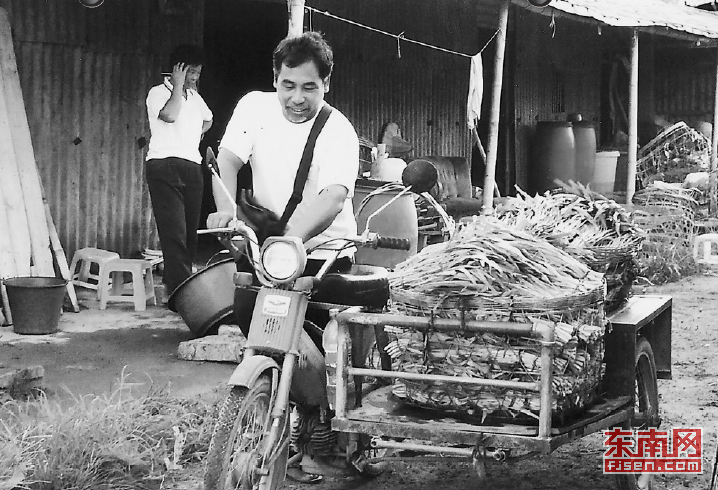

上世纪80年代末至90年代初,晋江市金井镇丙洲村发展浅海滩涂养殖业,养殖挂耗、石耗3000多亩,人均年增收1000多元。 福建日报记者 林辉龙 摄

晋江育婴院每年都会收到社会各界爱心人士的捐助,每到周末很多市民开着车来到这里,带来孩子们日常所需的物品,陪着孩子们学习、游戏。 福建日报记者 王毅 摄

2000年初,晋江内坑村高位截瘫、特等因公伤残军人王天庭,在乡村和晋江市补助款的帮助下搬入新建的三层新居。村干部在新居看望王天庭。 福建日报记者 林辉龙 摄

现在的晋江不但商业发达,而且展会丰富。2017年,逛展会的人们通过智能引导机器人寻找相关信息。 福建日报记者 王毅 摄

上世纪80年代到90年代,晋江青阳镇的服装小商品市场。 福建日报记者林辉龙摄

王江,42岁,四川达州人,来晋江20年,是晋江盛达机器公司第五类专业技师。2013年,王江成为公司第一个有资格申请晋江市人才保障房的员工。 福建日报记者 王毅 摄

上世纪90年代,晋江为引进的教师人才提供了舒适的居住环境。福建日报记者林辉龙 摄

2016年底,晋江新塘街道杏坂社区为村里的30多户外地菜农建起了小木屋,有客厅、卧室、卫生间和厨房。 福建日报记者 王毅 摄

晋江的外地菜农,曾经就住在田地边的窝棚里,条件简陋。福建日报记者林辉龙摄

晋江的传统文化一直受到保护和发扬,2016年,布袋木偶老艺人正在向年轻演员面授技巧。 福建日报记者 王毅 摄

传承是对文化最好的保护,上世纪90年代初,高甲戏老艺人在表情的细节上为青年演员做示范。 福建日报记者 林辉龙 摄 |