闽人智慧丨法国和福建150多年前的这段往事,习近平主席专门提到了

| 2024-05-07 11:04:45 来源:“闽人智慧”编辑部 责任编辑:周冬 我来说两句 |

5月5日,在赴巴黎对法国进行国事访问之际,国家主席习近平在法国《费加罗报》发表题为《传承中法建交精神 共促世界和平发展》的署名文章。 其中,提到了一段中法有关福建船政的往事—— 150多年前,法国人士曾经参与建设中国福建船政和福建船政学堂,法国最早接受中国公派留法学生;百年前中国青年赴法国负笈求学,其中一些有志青年后来为新中国的建立和发展作出了杰出贡献。 习近平主席提及的这段往事,让我们将目光聚焦在福州闽江入海口的马尾,聚焦到那段了不起的船政历史上—— 0 1 一个法国人的“中国梦” 1867年,彪炳史册的船政学堂在福建马尾建成投用。 船政学堂创始人左宗棠在谋划之初,就设想以中西合作的方式,实现建设海军图强之梦。 为此,这次的合作对象,左宗棠选择了此前与他相熟的法国海军军官日意格与德克碑。

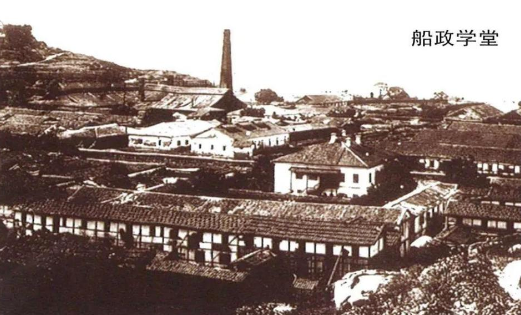

日意格和外国技术团队合影 图源:船政文化博物馆 左宗棠从造船、办学、管理、教师、费用等项目与日意格逐一仔细商定,并签订了一整套协办船政的条约,聘请日意格为船政正监督,德克碑为副监督。还决定聘请洋教师和技工,规定他们在五年的时间内造出16条船,同时也要负责教会中国员工设计、建造、驾驶和管理轮船。 1866年9月,日意格立约画押之后,左宗棠又派员和日意格赴上海,让法国驻上海领事白来尼承担各事画押具保。 1867年2月至8月,日意格趁在法国休假的时候,竭力宣传船政计划有益于法国工商业的利益,并向拿破仑三世和法国海军界求取支持并获得成功,促成了法国政府及其技术力量支持左宗棠。 1867年,12位来自法国的技师和技工跟随日意格来到福州,其后又陆续有洋教习受聘来到福州执教。福建船政在创办初期,从法国和英国聘用的外国“工匠”“教习”共52人。 虽然中国近代第一所新式学校——京师同文馆,也自1863年创办法文馆始,聘请法国教习教授法语。但像船政学堂这样大规模引进法国教习,在当时的中国还是第一次。 身为船政总监督,日意格忠实履职,工作勤勉,沈葆桢说他“常任工所,每日巳、午、未三刻辄到局中与员绅会商,其勤恳已可概见”。 从1866年12月至1874年,日意格履行与船政订立的合约,在外籍技术人员和全体中国职工的共同努力下,共造出15艘兵、商船,其中包括了中国第一艘以蒸汽为动力的千吨级木壳暗轮船“万年清”,中国第一艘木质巡洋舰“扬武”。 从日意格受左宗棠所托担任船政的正监督,他与船政的关系也从初始的“技术与金钱”的交易关系逐渐转变为“梦想与追梦人的关系”,中国造船工业、海上舰队的发展之梦成为他为之披肝沥胆的事业。 1886年,病中的日意格甚至坚持为再赴中国做各种临行准备,并梦想着再次为中国打造一支全新的海上舰队。不幸的是,当年2月19日,日意格在法国戛纳与世长辞。 2014年2月22日,时任法国外长洛朗·法比尤斯在马尾参观后,有感日意格在中法交往中的贡献,表示将复制一尊清政府送给日意格家族的日意格塑像,送给中国船政文化博物馆收藏并展示。 因此,在中法建交五十周年之际,日意格又“回到”了他的第二故乡——中国福州马尾,成为中法友谊的又一见证。 0 2 中国第一所法国式大学 在左宗棠、沈葆桢两人看来,请外国人来帮忙办船政不仅只是为了造几艘船,重点是要让中国人学会造船和驾驶的本领,最终获得技术上的完全独立。 因此,在马尾造船厂的旁边,船政学堂同步开始建设,这是中国最早的海军学校。

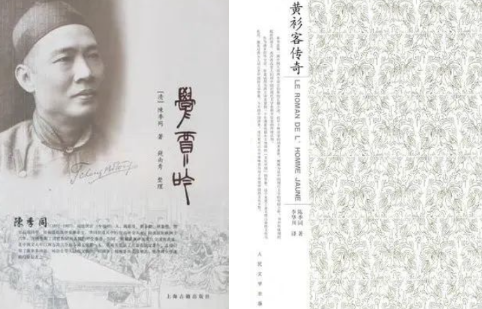

船政学堂旧址 图源:中国船政文化博物馆 当时设立的制造学堂,聘请法国教习教授法文、算术、物理、化学等学问, 由于地理位置靠前,亦称“前学堂”。1868年又增设绘事院(或称绘画学堂)和艺圃(或称艺徒学堂),三所学堂都引进法国技术、聘用法国教习,用法文进行教学,合称为“法文学堂”。船政学堂由此也成为中国历史上第一所法国式大学。 对于“法文学堂”的学生而言,由于基础性辅助教材的匮乏,学习法语成为他们所要面对的主要困难。为了解决这一难题,1868年日意格带领中法教习在很短的时间内编写出了中法对照的《福州船政学校常用技术词典》。 学生们通过刻苦学习,以很快的速度初步掌握了所需的外语基本词汇和技术术语。一位参观过船政学堂的法国工程师说:“我看到一些年轻人只上了四天课,就显示出他们极为敏捷的智力……八天以后,他们流利地拼读各种单词,在石板上写出所有的字母。无疑六个星期以后,他们都会拼读, 有好些人还将会写。” 从1877年至1896年,清政府派出船政学堂四届共51名学生先后赴法学习。这些留法学生对中国近代化的进程,包括军事、经济、政治、教育和文化的发展,发挥了重要作用,对中法交流产生了不可磨灭的影响。 从当时世界公认船舰制造“最盛”的法国归来,留法学生们带回了最先进的造船技术,成为近代中国最早的一批造船技术人才。 魏瀚、郑清濂、吴德章、陈兆翱、李寿田、杨廉臣六人是第一批留法生,回国后于福建船政设立了一个工程处,负责造船厂的业务指导。1883年1月,由留法学生设计制造的巡洋舰“开济号”下水,这是当时国内最大的一艘巡洋舰。 1883至1897年间,他们还监造了“横海”“镜清”“寰泰”“平远”等多艘舰船,我国的造船水平大幅提升,海防实力也进一步加强。 被誉为19世纪欧洲最有影响的中国人——陈季同,正是1877年船政学堂第一届赴法留学生。 陈季同为改变欧洲人心目中的中国形象,做出了很大努力。1884年,他将自己的多次讲座结集为《中国人自画像》在巴黎出版,一时间轰动法国。此后,《中国人的戏剧》《中国人的快乐》《吾国》等陈季同著作相继出版,并被译成英、德、意、丹麦等多种文字,多次再版。

陈季同作品集 图源:福州市博物馆微信公众号 从诗词歌赋到和合思维,陈季同竭力推介和赞美中华文化,被誉为“中学西渐第一人”,在中法文化交流的历史上留下了浓墨重彩的一笔。 1885年赴法留学的船政学子王寿昌,在法期间接触并阅读了大量的西方文学名著,归国时带回多部法国名著。正是他将法国作家小仲马的成名作《茶花女》推荐给林纾。 通过他口述,林纾用文言文翻译的方式,中国人首部翻译的西洋小说《巴黎茶花女遗事》得以问世。此书出版后立即风靡全国,对当时西方进步文化在中国的传播起了重要作用。 03 续写船政中法故事 从1867年福建船政建立,已经过去了150多年。但中法之间的文化交流,依然围绕船政在展开,续写着新时代的佳话。 2006年,在福建船政创办140周年的前夕,一位名叫魏延年的法国人来到马尾船政。 接待他的是时任马尾造船厂党办主任林樱尧。当时魏延年带来了一些船政的老照片,当他把照片在小会议室桌面上一张张排开时,林樱尧看了一眼,心脏就加速跳动起来。 因为这些照片太罕见了!有不少是船政早期厂区基建、新船制造、马尾地貌的照片,清晰地再现了一百多年前船政的状况,在国内十分鲜见。 一个法国人,为何手中会有如此多珍贵的船政史料?原来,魏延年是法国中央研究院原研究员,上个世纪80年代,他从法国“老乡”日意格所著的《自〈天津条约〉与〈北京条约〉以来的法国对华政策》中了解到船政学堂,从此对马尾船政文化产生了浓厚的兴趣。 从2006年如愿踏上马尾的土地开始,近二十年间,魏延年十几次探访船政,出入法国文史藏所,多次到日意格的家乡,收集到遗落在法国的船政史料,整理成目前所能看到的最全的关于日意格的史料,打开了一段船政文化尘封在法国的历史,重新串联起了中法之间的关系链条,丰富了船政文化的历史,对研究近代中国的造船史、海军史、科技史也有较高的参考价值。 去年底,船政创办157周年之际,魏延年再度来到福州,他说自己要当一名中法文化的交流使者,接下来除了要推动出版关于日意格日记的书,还要在2024年中法建交60周年之际,在日意格家乡法国的一座海滨城市洛里昂举办一场展览,展出日意格的一些珍贵照片、日记等实物。 从日意格到魏延年,船政历史中的中法交流从150多年前持续至今;从船政的合作办厂(学)到建交60周年,中法两国的科技文化交流在不断深入。 福建船政,是中法两国友谊的见证,更将成为两国持续交流的重要纽带。 参考资料 【1】《福州船政局与日意格》赖晨 【2】《魏延年:一个法国人的塑像何以入藏中国船政文化博物馆?》龙敏 【3】《法国友人魏延年:“我要当中法文化的交流使者”》欧阳进权 【4】《洋务运动时期官派留法学生及其对中法关系的影响》王颖琴 【5】《 一个法国人的“中国梦”》唐维莹 |

相关阅读:

|

打印 | 收藏 | 发给好友 【字号 大 中 小】 |

信息网络传播视听节目许可(互联网视听节目服务/移动互联网视听节目服务)证号:1310572 广播电视节目制作经营许可证(闽)字第085号

网络出版服务许可证 (署)网出证(闽)字第018号 增值电信业务经营许可证 闽B2-20100029 互联网药品信息服务(闽)-经营性-2015-0001

福建日报报业集团拥有东南网采编人员所创作作品之版权,未经报业集团书面授权,不得转载、摘编或以其他方式使用和传播

职业道德监督、违法和不良信息举报电话:0591-87095403(工作日9:00-12:00、15:00-18:00) 举报邮箱:jubao@fjsen.com 福建省新闻道德委举报电话:0591-87275327

92166587-549b-4762-88fc-df01275e9cb4.jpg)

b6703585-9437-4390-a025-b5d0fdb78e24.jpg)

0e09fb0a-6fa3-4ac3-9979-74be9dce68a6.jpg)

c6be077d-98ad-4d6f-a1bd-3f0e4fd5a4a4.jpg)