“嘉庚”号科考船(资料图片)

东南网5月24日报道(福建日报记者 田圆)

在三面临海、西接陆地的侨乡厦门集美,碧海蓝天之间,仰卧着一座如同洁白睡莲般的建筑——鳌园。在这里,长眠着一位从大海而来又归大海而去的巨人。他就是被毛泽东誉为“华侨旗帜、民族光辉”的爱国侨领陈嘉庚。

1920年2月,陈嘉庚义无反顾地负起“直追之责”,在自己创办的集美学校开办水产科,渔航兼修,旨在“造就渔业航业中坚人才,以此内利民生,外振国权”,开始了百年嘉庚“集美水产”教育,为中国海洋人才培养写下了浓墨重彩的一笔。

今年是陈嘉庚先生诞辰150周年,5月15日,集美学校委员会启动厦门市级文物保护单位——陈嘉庚先生故居的保护修缮和室内复原工作,工期预计5个多月,修缮完毕后,故居室内布局和陈设将恢复陈嘉庚先生1958年至1960年居住时的样子。届时,游客漫步其中,可以看到老式热水壶、手摇电话机、老式手电筒等物品,在简单朴实的陈设中感受陈嘉庚先生公而忘私的高尚品质。这里,也可以强烈感受到陈嘉庚一生对海洋强国梦的不懈追求。

忧心海权 创设航海水产学科

在陈嘉庚传奇的一生中,被人们传为美谈的事迹很多,倾资兴学是其主要功绩之一。他一生办学时间之长、创办及资助学校之多、捐资之巨、成绩之著,堪称中国近现代史上第一人。

“集美学校水产科是陈嘉庚创办的第一个职业教育机构,这与他的成长经历、航运经历有关。”集美大学马克思主义学院副教授、集美校友总会陈嘉庚研究工作委员会主任董立功介绍说。

陈嘉庚于1874年出生于福建省同安县集美社(今福建省厦门市集美区),1890年,16岁的陈嘉庚远渡重洋到南洋经商,经商的见闻及经历使他意识到海洋对一个国家的重要性。一战期间,陈嘉庚涉足航运业,而这,也成为他海洋意识觉醒的一个转折点。

“陈嘉庚先生曾指出,‘海洋事业为世重视,各国无不皆然,其技术之重要,前途之远大,生活之安定,为各业冠’。”董立功说,在培养海洋人才、力挽海权上,陈嘉庚先生总是不遗余力。

当时,国内航海教育颇为落后。办学过程中,陈嘉庚殚精竭虑,多方请教,在他看来,办好学校的一个重要条件是“严选良师”。

何为良师?陈嘉庚认为,“教员要聘有相当学识与经验”者,“设万事俱备,若能言而不计能行则一缺可破万全矣”。因此,良师必须既“能言”又“能行”,既要有“学识”,还要有“经验”。“这也与先生坚持的‘知行合一’的教学理念相吻合。”董立功说。

1917年,陈嘉庚致信上海吴淞水产学校,要求代聘航海教师,并资助三位高才生赴日本留学,学成后到集美任教。两年后,其中一名学生冯立民学成归来,如约到集美参与集美学校水产科的筹办。

1920年2月,集美学校实业部水产科正式开办,渔业、航业兼修。此后学校建设虽经历了一系列改革演变,但在培养应用型航海人才方面,陈嘉庚始终定位明确,坚持其向海图强的理想。抗日战争全面爆发后,全国水产航海类学校陆续停办,只有集美水产航海学校办学不辍,辗转迁至安溪、大田等地,在艰苦的条件下坚持办学。这些成长于战争年代的学子,相继成为共和国航运业的中坚力量。

倾资兴学 优待贫寒家庭学子

陈嘉庚“素以诚挚待教师,又以优俸酬其劳”,对于教师的薪酬“按月必交,无缺分毫,俾仰事俯畜,无内顾之忧”。对于教师的生活和住房问题,陈嘉庚在建校舍时也有充分考虑,并且不断改善。

1949年,在全国政协一届一次会议期间,陈嘉庚作为华侨民主人士首席代表提交了7份提案,其中一份便是“在沿海各重要地区设立水产航海学校案”。1956年,陈嘉庚又提交了一份提案,建议恢复福建航海专科学校和上海航务学院。

除了严选良师、厚待教师外,陈嘉庚坚持优待学生。1921年2月,陈嘉庚决定,水产科学生每月再另外资助纸笔费二元,可见其对水产专业的重视。

现年90岁高龄的厦门市集美校友总会永远名誉会长任镜波,是1954年7月毕业于集美水产航海学校29组乙的知名校友,也是解放后集美学校第一个学生党员。“嘉庚先生自己生活朴实,在办教育上却很舍得。”任镜波说,“先生创办水产航海教育时,特地规定水产航海学生‘待遇同师范生,学膳宿费均免’,学生不但不用交学杂费和膳食费,连所需的被席蚊帐也都由学校供给。正因为有这项优待水产航海学生的规定,吸引了很多沿海地区的贫寒子弟前来报考,生源的数量和质量都得到保证。”

1953年的一天,陈嘉庚找任镜波了解学校情况,首先问的就是“伙食好不好”“饭够不够吃”。任镜波如实说,同学们的饭量都很大,一餐都要三碗饭,有时饭不够。事后,陈嘉庚交代校长,学生的伙食一定要办好,饭要够,菜要好,读水产航海的一定要有好的体魄。

任镜波说:“从当时的校长和学生们口中了解到大家的情况后,陈嘉庚写信给当时的教育部部长马叙伦,经批准水产航海学生的助学金从人均大米50斤提高到100斤。陈嘉庚先生倾资兴学、优待贫寒子弟、关心学生的生活,我一辈子都忘不了。”

重金购船 培养学生实操能力

“教育为立国之本,兴学乃国民天职。教育不振则实业不兴,国民之生计日绌……”在位于集美区鳌园景区的陈嘉庚纪念馆里,墙上悬挂的这些话语是昔日陈嘉庚常提起的。人们从陈嘉庚纪念馆展出的来往信件、老照片、毕业证书等珍贵藏品中,可以窥见当年陈嘉庚倾资办学的生动画面。

很多游客对展馆里的两艘船模型很感兴趣。“这两艘船,左边是‘集美第一’号,右边是‘集美第二’号。‘集美第二’号是当时全国最大的拖网渔船。”集美校委会副主任、陈嘉庚纪念馆馆长翁荣标向记者讲述了背后的故事。

在办学过程中,陈嘉庚反对学生“如机械一样”地“读死书”。他规定,水产、航海和农林类学校的学生平常的实践时间要不少于三分之一。

为了保证学生的实习条件,陈嘉庚在硬件设施方面下了重金:1922年1月,陈嘉庚向英国购买渔船机器,由本校教师张柱尊设计,雇请船匠在集美建造实习船,耗资2万元,于1924年6月建成下水,定名为“集美第一”号,作为航海实习及厦集交通载客用。

1925年6月,集美学校航海部师生驾驶仅有31吨的小型汽油发动机船“集美第一”号,由集美开赴上海,航线达2000里,后又在江浙沿海实习达5个月之久,创造了轰动当时航海界的“片舟渡重洋”远航实习的壮举。

1925年,时任校长的叶渊写信给在新加坡的陈嘉庚,要求购置更大的渔轮,陈嘉庚立即回信表示赞成。第二年5月,他就耗资5.8万元从法国买进一艘铁壳拖网渔轮,定名为“集美第二”号。学校还先后建造或委托建造了“郑和号”“祖逖号”“海鸥号”等多艘端艇,作为学生操艇练习和采集海上标本之用。

今天,集美大学航海学院拥有先进的航海模拟器,不仅可以展示船舶仪表,还可以显示不同的海上信号标志。学生们通过模拟不同天气情况,在不同海域“行驶”,沉浸式开展船舶驾驶操作。“从当年的‘集美第一’号、‘集美第二’号,到如今我们投用了更高科技含量的模拟器设备,都是铭记了嘉庚先生‘知识为体、技能为用’的教诲,只为培养真正有能力的航海人才。”董立功说。

薪火相传 成就海洋人才摇篮

“厦门海运在改革开放大潮中迅猛发展,集美航海人在这发展中发挥了重大作用,在20世纪90年代中期,厦门交通、海事、航运企业的主要领导、骨干,几乎都是集美航海培养出来的……”在“厦门活字典”、厦门地方史专家——洪卜仁先生的遗作《厦门航运百年》一书中,记录着这样一段文字。

1994年,集美航海学院、集美水产学院等专科学校合并组建成立集美大学。如今,集美航海教育以多科性大学为依托,迎来了崭新的发展局面。建设海洋强国和21世纪海上丝绸之路的时代背景,为集美大学航海教育的发展提供了新的历史机遇。

百年来,“集美航海”培养了3万多名中高级航海专门人才,走出了许多我国现代航海业的先驱:宣伟,1935年7月毕业于集美高级水产航海学校渔航第十一组,曾担任亚洲第一艘超级油轮“东亚巨人”号和当时世界最大的油轮“伊丽莎白皇后”号的船长;林维棋,1947年7月毕业于集美水产航海学校高十五组,曾任中国最高级远洋客轮“耀华”号船长;柳辉,1949年7月毕业于集美高级水产航海学校高十九组,1979年被录取为美国国家货物局验船师,成为第一位被录取为美国验船师的中国人……改革开放以来,广大校友成为我国航运事业的中坚力量,在高级船员特别是船长、轮机长和引航员队伍中,“集美航海”的校友“三分天下有其一”,集美学校因此赢得了“航海水产家摇篮”的美誉。

自1921年陈嘉庚创办厦门大学以来,他对海洋相关学科的重视得以延续,而海洋相关学科也逐渐发展成规模,厦门大学海洋学科见证了中国海洋科学发展的光辉历程,被誉为我国海洋科教的“蓝色摇篮”。1946年秋,厦门大学设立了我国第一个海洋学系。

承先贤之志,铸海洋之魂。2016年5月8日,作为我国首艘采用国外方案设计、国内转化详细设计,由厦门大学拥有完全知识产权的海洋科学综合考察船——“嘉庚”号正式下水。其“嘉庚”之名是由厦门大学的全体师生、海内外校友和社会各界人士一致票选所得,2017年,“嘉庚”号交付使用。

在历经集美学校水产科、集美高级水产航海学校、集美水产专科学校和福建省集美水产学校等办学阶段后最终成立的厦门海洋职业技术学院,如今在厦门市思明区和翔安区均设有校区,学校将陈嘉庚创校及陈嘉庚“开拓海洋、挽回海权、培育专才”的建校初心写入学校章程。作为“嘉庚系”职业教育体系中水产这一分支的传承者,百年间,无论校名和校址如何变化,学校都带着几样“传家宝”——永远秉承嘉庚精神、永远践行“诚毅”校训,以“嘉庚精神”为底色,为国家海洋强国战略实施提供有力的技术支持和人才支撑。

“陈嘉庚先生在他所在的时代,就给出了他对于‘海洋强国’的指引与建设。”董立功说,嘉庚精神犹如一座灯塔,指引着无数航海人乘风破浪、勇毅前行。

听 海

强海之道 重在人才

□刘益清

被誉为“华侨旗帜、民族光辉”的陈嘉庚先生,百年前在倾囊创办厦门大学及集美系列学校时,就把海洋人才培养列入重要选项,这一高瞻远瞩的决策,为我省崛起为海洋强省,提供了不竭的人才支撑。

历史将永远铭记陈嘉庚先生在培养海洋人才上的孜孜追求和杰出贡献。

1920年2月,集美学校实业部水产科正式开办,渔业、航业兼修。此后学校建设虽经历了一系列改革演变,但在培养应用型航海人才方面,陈嘉庚始终定位明确,坚持其向海图强的理想。

1921年,陈嘉庚创办厦门大学,他对海洋相关学科的重视得以延续,而海洋相关学科也逐渐发展成规模,厦门大学海洋学科见证了中国海洋科学发展的光辉历程,被誉为我国海洋科教的“蓝色摇篮”。1946年秋,厦门大学设立了我国第一个海洋学系。

1949年,在全国政协一届一次会议期间,陈嘉庚作为华侨民主人士首席代表提交了7份提案,其中一份便是“在沿海各重要地区设立水产航海学校案”。1956年,陈嘉庚又提交了一份提案,建议恢复福建航海专科学校和上海航务学院,并要求多招收福建籍学生,保证福建航海人才的培养。

百年来,陈嘉庚创办的集美学校,培养的中高级航海人才就达3万多名。

陈嘉庚先生对海洋教育的高度重视,与他长期奔波海上、游历各国的经历密切相关。放眼看世界的他,深知近世以来强国必兴海、兴海必靠人才的道理,以其胸怀天下之眼光,办现代之教育,必定不能忽视海洋交通(如航海)、海洋水产、海洋生物等学科体系的构建和深化。

站在世界历史发展的视角看,兴海之道,皆始于人才。明代前期,明成祖朱棣重用郑和、王景弘,组织大规模舰队下西洋,因而极大拓展了中国通往东南亚、南亚、西亚和非洲的海上丝绸之路。15世纪末,葡萄牙因有哥伦布等人,率领船队劈波斩浪,首次横渡大西洋,发现美洲新大陆;随后,西班牙的麦哲伦在渡过大西洋后,又越过南美洲南端的麦哲伦海峡,进入茫茫太平洋,抵达东南亚和印度洋,并绕过非洲好望角,返回欧洲,成功实现人类历史上第一次环球航行。正因为葡萄牙、西班牙航海家最早发现美洲大陆和进行环球航行,两国的势力才最早渗透到拉丁美洲。

海洋世界,变幻莫测,既充满无限风险,又蕴藏无上机遇。15世纪以来,随着大航海带来全球贸易格局的重构,世界力量开始发生明显变化,东方禁海重陆的国家,渐行渐弱,西方欧洲列强,继葡萄牙、西班牙之后,荷兰、英国、法国、德国相继成为海洋强国,登上世界舞台,特别是国土面积甚小的荷兰和英国,一个成为17世纪“海上马车夫”,一个崛起为18至19世纪的“日不落帝国”。

海洋的力量,由此略见一斑。

中国拥有3.2万多公里海岸线(包括沿海岛屿岸线),是名符其实的海洋大国,但在明朝中期的倭乱之后,基本上走上禁海的保守发展道路。当西方大兴海洋、加速全球贸易一体化时,天朝帝国却关起门来,只有少数几个钦定的沿海口岸被允许从事国际贸易。就这样,第一波全球化浪潮,中国在眼睛半睁半闭之间,遗憾地错过了!

1840年,鸦片战争打开中国大门。中国先进分子睁开大眼,一下子发现天朝帝国已经被世界远远抛在后面了。从此,有了林则徐、魏源等睁眼看世界,师夷长技以制夷;有了左宗棠、沈葆桢兴办福建船政,延聘洋人为师培养海军人才,大造新式船舰,建立新式海军;更有了严复等启蒙思想家译介《天演论》,传播“物竞天择,适者生存”的新理念……他们,都是近代向海看世界、推动国家进步融入全球化的先驱,是中国早期知识分子的精英。

天下兴亡,匹夫有责。历史证明,在全球化时代,欲使国家强,绝不能关起门来,孤芳自赏搞建设。一个现代的强国,必须放眼全球,善用世界陆海资源及太空乃至外太空资源,合力推进本国的发展,整体提升自己的文明层次和核心竞争力。

在中国参与全球化过程中,福建始终扮演极其重要的角色。古代,泉州是海上丝绸之路的主要起点,泉州瓷、茶畅销世界。近代,福州、厦门均为通商口岸,是中国学习西方的桥头堡。当代,福建领开放风气之先,是外向型经济最发达省份之一。

海是龙世界,天是云故乡。在浩瀚无垠的海洋,只有充满龙一般精气神的优秀人才,才能胸藏勇气与智慧,有信心有能力沉着应对大海的种种挑战,自如应变各种难以意料的形势,成为面海竞争的赢者。

海洋事业是科学技术密集型和人才密集型事业,培养造就宏大的海洋人才大军,并形成科学合理的人才结构和梯队,是发展海洋事业的人才资源基础。

我国是海洋大国,但还不是海洋强国。辽阔的海洋,将是我国走向繁荣富强的重要资源和最大优势,而这一资源是需要人把它转化为真正的优势来支撑我国可持续发展,支撑海洋强国建设。因此,海洋人才培养是一个亟待解决的战略性问题。在新时期,国家大力实施海洋强国战略,提出把海洋作为高质量发展的战略高地。沿海各地纷纷出台培养海洋人才政策,海南省提出要全面推进人才强省战略,大力实施“科技兴海”和海洋人才战略,提高海洋科技对发展海洋经济的贡献率,调整生产方式,实现海洋经济的新跨越。山东、江苏、浙江、广东扶持海洋人才培养、推进海洋强省建设的力度也很大。我省把海洋经济提升到与绿色经济、数字经济、文旅经济并重的四大战略性增长性经济板块,予以相关政策扶持。

长风浩荡,大潮奔涌。当前,面海发展,向海兴闽,呼唤更强大的人才支撑体系。相关部门要加快制定海洋人才发展规划,统筹教育部门、涉海院校、科研院所、海洋主管部门、人才需求部门等力量,加快海洋事业发展需求的多层次、多类型人才的培养,形成建设海洋强省的人才合力。

建成于1923年8月的允恭楼,时为集美水产科教学楼。(资料图片)

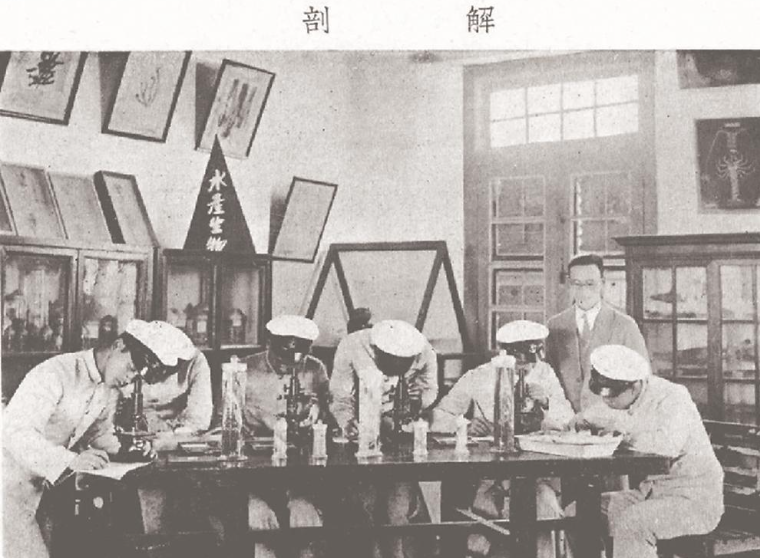

当年的集美学校水产科学生在进行水产解剖实验。(资料图片)