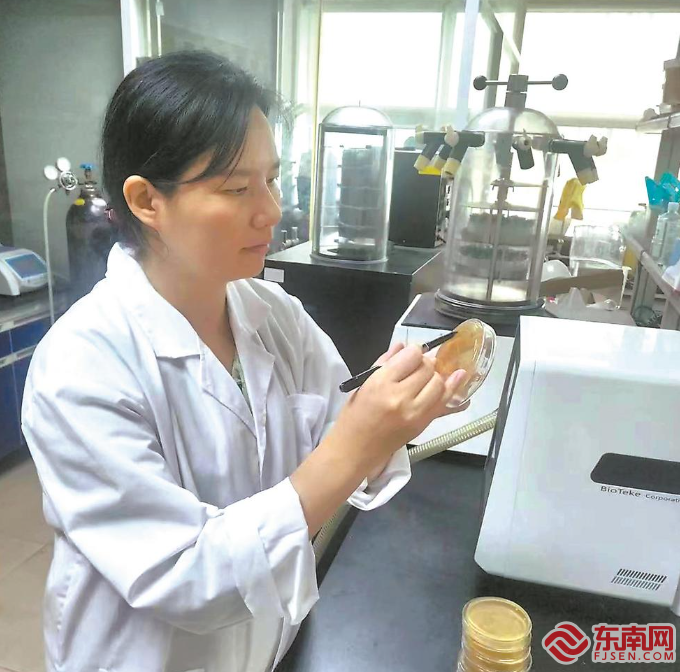

福建省农科院农产品加工研究所副研究员官雪芳正在进行活菌计数。

东南网6月14日报道(福建日报记者 张辉 文/图)

核心提示

践行大食物观,不仅要向植物、动物,还要向微生物要热量、要蛋白。

鲜美菌菇、风味发酵食品,都是我们熟悉的微生物食品。在大健康时代,作为一种膳食补充剂,益生菌产品也在悄然流行,撬动起国内千亿元体量的市场。

鲜为人知的是,我们吃的活菌大多源自国外进口。外国企业把持着菌株研发、菌制剂原料生产等产业链中上游。随着国内益生菌产业的兴起,这一局面逐渐改变。上月底,福建首条益生菌菌制剂生产线在厦门市投产。科企合作成果——具有自主知识产权的植物乳植杆菌菌株“BXM2”,由此实现产业化开发。

向产业链上游突破

益生菌是智商税吗?这是消费者最大的疑惑。要回答这个问题,还要从人与微生物的关系谈起。

在人体肠道内,大约有100万亿个微生物与我们朝夕相处。它们绝大多数是细菌,有的对人体有益,有的致病,有的见风使舵,伺机而动。对于健康人群而言,肠道菌群天然保持着动态平衡,有益菌始终占据上风,致病菌不足为患,但一旦生病了,这种平衡很可能被打破。这时候,就有必要补充外源益生菌。

当我们吃下活菌后,肠道中将开启一场看不见的战争。

“益生菌通过竞争营养、抢占定殖位点、分泌抑菌物质等方式,将致病菌抑制或杀死,重新建立肠道菌群平衡。”福建省农科院农产品加工研究所副研究员官雪芳说,在人体内安家落户、繁衍生息后,益生菌便在肠道壁上形成稳定的屏障。越来越多的研究表明,它们不仅能够促进消化吸收,提高人体免疫力,还能与多个关键器官良性互动。

正因如此,益生菌产品作为一种膳食补充剂,日益受到重视。各路资本相继涌入,相关产品层出不穷。益生菌产业链很长,以最常见的固体粉状菌制剂为例,上游涉及菌株开发、功效研究,中游则是菌粉配方研发与生产,下游才是终端产品生产。相较于国外,中国益生菌研究与产业发展起步较晚,大部分明星菌种从美国、丹麦等国进口。国内益生菌生产企业做得更多的是简单的“来料加工”——进口菌粉,按照配方比例,混配益生元、调味物等成分,形成成品销售。一般而言,每公斤菌粉进口价要几千元甚至上万元,而自主生产成本要低得多。依赖进口还伴随着供应不稳定等问题。

为改变这一局面,国内从业者决定向产业链上游进发,踏上了漫长的寻菌之旅。

一株菌的产业化进程

时间来到2017年的夏天,百香果成熟的季节。省级科技特派员官雪芳在将乐县开展科技服务时发现,当地果农常常因为百香果囤积又缺乏冷藏条件犯愁。为此,她尝试用蜂蜜糖渍百香果,为果农提供经济适用的保鲜方案。在试验阶段,官雪芳惊奇地发现,经过7天糖渍后,混合物散发出沁人的浓香。

“发酵了!”官雪芳很激动,“在高糖条件下,发酵菌不仅能够存活,发酵效果还这么好,这个菌不一般啊!”

官雪芳当即回到实验室,提取蜂蜜和百香果混合物,进行微生物分离培养、提纯鉴定,最终确认这是一种叫作植物乳植杆菌的乳酸菌,并为其命名“BXM2”。“BXM2”不仅在植物发酵方面天赋异禀,作为人体益生菌同样表现不俗。

一个好菌株,要在肠道中建功立业,首先要经受住各种消化液的重重考验。官雪芳团队将其置于人工模拟胃液、胰液中进行耐抗性测试,发现它们依然能够保持极高的存活率,可见具有良好的胃肠道耐受力。进一步研究表明,“BXM2”战斗能力惊人,对于变异链球菌等口腔源病菌、大肠埃希氏菌等肠源性致病菌、金黄色葡萄糖球菌等食源性致病菌,均表现出了极好的抑菌效果。

很快,官雪芳便为“BXM2”申请了专利。2022年开始,福建省农科院农产品加工研究所与本土企业厦门元之道生物科技有限公司,相继签订技术转让与技术委托开发合同,共同对这个被寄予厚望的菌株进行产业化开发。

益生菌制剂产品,是主要开发方向之一。

从原始菌株到可以食用的菌剂,还要经历漫长的过程。我们知道,微生物生长过程中,会产生包括酶在内的各种代谢物。到了一定阶段,在自溶机制的作用下,它们会被酶溶解。因此,要保证吃到足量活菌,就要尽可能延缓这一过程。

衡量益生菌产品品质有两大基础指标:活力与稳定性。前者指的是产品出厂时的活菌数;后者则是其经过长时间运输和储存后,活性菌的存活情况。目前,市面上的益生菌产品有液态与固体粉剂两种形态。液态益生菌需要低温保存,以延缓新陈代谢;粉剂益生菌中的益生菌近乎休眠状态,因此适合常温下保存。

“我们采用冷冻干燥技术,生产益生菌固体菌剂。”官雪芳说,该工艺的核心在于根据不同菌株特性,匹配相应的保护剂配方,原料来源、成分配比、制备工艺等均有讲究。在科企双方共同努力下,研究团队通过反复试验,终于在海量配方中找到了最优解。在自主研发的工艺下,“BXM2”菌剂实现了高活力,活菌数可达每克5万亿,远高于行业标准,在货架期内也能实现高稳定性。

挖掘一株菌的更多可能性

这株来自百香果的国产菌,由此进入了产业化阶段。

上月底,元之道全资子公司贝森姆(厦门)生物技术有限公司获得益生菌菌制剂生产许可,省内首个益生菌菌剂生产线随之投产。按照现有产能,该公司每年可生产约100吨菌粉原料,未来有望增加至200吨。

但科企双方关于这株菌的探索并未止步。

前期研究表明,“BXM2”除了具备抑制有害菌、调节肠道菌群结构、修复肠道损伤等益生菌基本功外,还有不少特殊技能。比如,能够产生一种叫作“GABA”的神经递质,有助于缓解焦虑等症状。越来越多的研究表明,肥胖或与一些特定菌群有关。小白鼠摄入“BXM2”后,体内肥胖相关菌丰度得到抑制。

官雪芳认为,对于有益菌的功效,需要更多科学研究与临床试验论证,为其在医疗、食品等领域的深入应用提供依据。

事实上,在微生物领域,有益菌功效渐成研究热点,许多研究指向肠道菌群与脑、肾、肝、心、肺等人体关键器官的相互作用。

“应当从分子水平、细胞水平、动物模型和临床试验等多个层面,系统阐述益生菌在调节肠道菌群平衡、增强免疫力等方面的作用机制。”福建省农科院农产品加工研究所副研究员王琦建议,针对不同人群的健康需求,研发具有特定功能的益生菌菌株,如调节免疫、降低血脂、改善便秘等。通过基因组学和转录组学等技术手段,深入挖掘益生菌中具有特定功能的基因,为开发新型高效益生菌提供理论依据。

不过,成长中的益生菌行业也存在着评估指标不统一、监管政策不尽完善等问题。在产品营销中,益生菌似乎是万能菌,具有神乎其神的功效;对于消费者而言,迷信与质疑并存,面对林林总总的益生菌产品无从选择。

“益生菌功效评价长期缺少全面系统、科学有效、可量化的标准。”王琦认为,应当在科学论证的基础上,统一评估指标,完善对益生菌产品安全性、有效性监管。同时,加强产学研合作,共同推动益生菌领域的基础研究和应用开发。