上杭梅花山景区,在大自然中打造文旅融合产品。

农户在果园直播带货。

上杭通过“公司+农户”模式发展菌产业。

上杭湖洋镇养蜂专业户在检查蜂箱。

上杭古田蝴蝶兰种植基地

上杭古田竹岭村研学基地

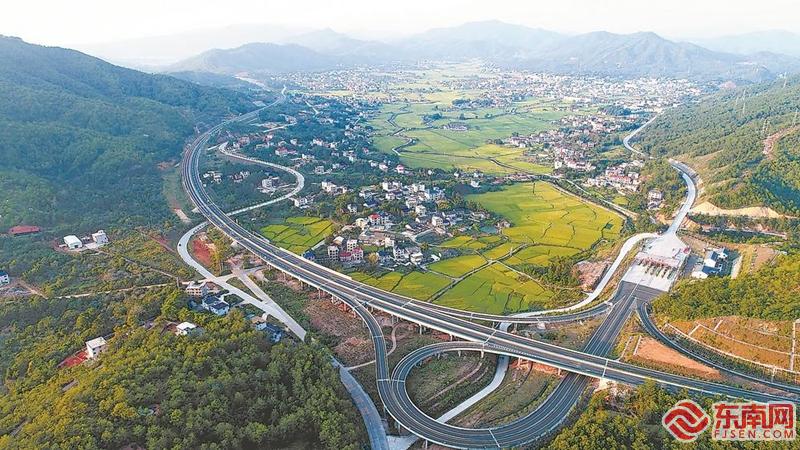

高速公路穿过庐丰畲族乡。

东南网6月15日讯(福建日报记者 戴敏 张杰 通讯员 林斯乾 刘文豹 文/图)

核心提示

近年来,上杭县因地制宜运用“千万工程”经验,把推进乡村全面振兴作为“三农”工作总抓手,大力实施省委“千村示范引领、万村共富共美”工程,深入实施“156”乡村建设工作机制,成功入选第一批全国乡村振兴示范县创建名单,连续8年入选福建省“县域经济实力十强县”,2023年全国县域综合竞争力百强县进位至第87位,实现地区生产总值526亿元。

盘活资源 产业兴旺

近日,记者走进上杭县才溪镇党群共富示范带三大中心之一——溪北村乡村振兴产业孵化中心,当地特色农产品琳琅满目。据村党支部书记雷建福介绍,该孵化中心年产值已超过7000万元,每年可为村集体经济增收超100万元。

近年来,溪北村以党建为引领,打造了一条“生态文明+产业发展”党群共富示范带,不仅增加了村集体经济收入,也大大增加了当地村民的收入。

溪北村农田、林地资源丰富,当地在资源赋能上下功夫,把脐橙当成拳头产品,全村种植脐橙面积扩大到上千亩,并打造观光采摘农业旅游路线,打响“脐橙之乡”品牌。

溪北村党支部在全县率先推行党支部领办合作社,在合作社带领下,又相继延伸出蜂蜜、灵芝、果蔬、饮用水、酒水、特色家禽等“才溪红”系列产品,做到“统一包装、统一标识、统一售后”,借力直播带货,打响“才溪红”农业品牌。

智慧果蔬基地由企业、溪北村合作社和才民、中兴、溪东联建村三方共同出资建设,是溪北村党群共富示范带的五大产业基地之一。“基地种植七彩番茄、迷你西瓜、水果黄瓜等水果,亩产4000公斤,年产值近400万元。”基地负责人黄长良介绍,基地每年可为合作社增收35万元。

“示范带去年实现产值8000万元,村集体经济收入达100万元,人均纯收入达2.9万多元。”雷建福说,目前全村正持续探索思想、产业、品牌、合作、联建、科学六大共富机制,重点打造3个中心+5大产业基地,建设一条“生态文明+产业发展”党群共富示范带。

乡村要振兴,产业是基础,政策为引领。上杭坚持将土地出让收益的50%以上用于乡村振兴,仅2023年就统筹资金4.9亿元、争取补助资金7.87亿元。

整合资源,让资源转化为产业发展的资产。上杭通过推进联建村党委建设,整合多村力量,抱团取暖助振兴。

2022年11月,庐丰畲族乡党委针对“弱村发展难、强村突破难”,按照“地域相邻”“产业相近”“优势互补”原则,将丰乐村、丰济村、丰康村三个乡村振兴示范村划入一个整体,成立全县第一个联村党组织——庐丰畲族乡联建村党委。一个个小村,从“单打独斗”走向“抱团取暖”。

近日,丰乐村村民老蓝来到菜地,将刚采摘的新鲜萝卜装了满满一三轮车,这些原本滞销在地里的萝卜将被制成独具特色的畲味小菜销往市场。

“变成小菜的萝卜可是我家致富的大功臣。”老蓝骄傲地说,他的骄傲来源于联建村党委给的底气。

2023年9月,联建村党委牵头建成了以萝卜干、芥菜干为主体的畲味小菜共富工坊,这家工坊集生产、展示展销、研学体验、电商直播等功能于一体,不仅解决了村民萝卜销售的问题,预计每年还可为村集体经济增加收入15万元。

畲味小菜共富工坊是庐丰畲族乡乡村产业联动、抱团发展的一个缩影。

去年,联建村党委在谋划产业发展中坚持“产业趋同”原则,联合“畲民福”农民专业合作社、金花茶合作社、畲乡米业有限公司等,探索形成了“党委+企业+合作社”的共富乡村“1+N”发展模式,产品互通、渠道共享,变“各自为战”为“共同奋战”。

村里有产业,富了民也强了村。近年来,上杭全面实施村级集体经济壮大提质行动,通过政策红利、清产核资、要素保障、资源整合等方式,高质量探索共同富裕组织新路径,让农村“家底”更厚实、“家业”更殷实。

目前,全县331个村中,村集体经济收入10万~20万元的有88个,20万~50万元的有133个,50万元以上的有110个。

多方来才 振兴有智

位于上杭县白砂镇碧沙村的莲仁生态农业有限公司里,金线莲组培厂房内外一片忙碌景象:车间外,工人们忙着洗苗;车间内,工人们正细心地将幼苗接种到装有营养基的玻璃罐中,营养基中的甜香味萦绕接种室……

“组培厂建立起来,村民和村集体经济增收又有了台‘发动机’。”说起金线莲组培厂,碧沙村党支部书记丁勤松的喜悦之情溢于言表。

莲仁生态是一家集金线莲组培育苗、仿野生种植、温室大棚栽培、技术推广、产品加工及销售为一体的金线莲全产业链现代化农业综合运营公司。白砂镇自然环境优越,林下中草药产业是全镇的主导产业之一,碧沙村也不例外。2021年底,莲仁生态正式入驻碧沙村,并于次年投产。“有技术支持,加上打开了销路,我们对未来发展很有信心。”公司负责人表示。

丁勤松介绍,当前莲仁生态已吸纳了当地20余名劳动力就业,村民在家门口就能拿到月均4000元的工资。公司正常运转后可实现年生产金线莲组培瓶苗150万至200万瓶,年产值2000万元,解决周边劳动力就业100余人,每年增加碧沙村集体经济收入近40万元。

“产业发展离不开‘乡村振兴共富指导员’的点子。”丁勤松所说的“指导员”,是中国航空航天科技工作委员会国际部部长叶锦宪。

去年8月,在穗龙合作的一次考察中,叶锦宪应友人邀请到碧沙村进行考察。叶锦宪注意到,碧沙村的特色资源和产业与他正进行的研究项目不谋而合,同时能够为穗龙合作打开新的空间。

“乡村要发展,需要资金和政策,但更需要的是清晰明确的发展思路,不但要结合实际,而且要能落实、做得到。”丁勤松说。

叶锦宪就为碧沙村发展提供了具体思路:航天育种赋能林下特色中草药种植和航天科普助力红色研学,“红”“绿”发展,两条腿走路。叶锦宪结合自身优势和资源,提出在碧沙村开展航天育种项目,从上过太空的金线莲种苗中筛选出优种,在碧沙村推广种植,同时帮助碧沙村对接澳门大学中药国家重点实验室,为当地中草药产业提质升级提供科技支撑,并为碧沙村中草药产品销售对接广州市场。

一边是以航天育种种植基地助力当地林下特色中草药产业发展,另一边则是发展“科技+”红色研学项目。碧沙村在土地革命时期是红军游击队活动的主要据点之一,是中央苏区地下红色交通线上的重要一环,至今还保留着完整的红色交通站“丁正昌号”商铺。

“这些思路我们以前从来没有想过,我认为思路可操作性强、突出了碧沙村特色,为村子未来发展明确了方向。”丁勤松表示。

乡村振兴,人才先行。

去年以来,上杭为破解乡村招才引智难题,探索开展“乡村振兴共富指导员”选聘活动,重点围绕“实实在在带动村级增收、村民致富”这一要求,引育、留住了一批农创客、技术能手、非遗传人、专家学者等各类人才,逐步实现了乡村乡土人才“破土发芽”。

“‘乡村振兴共富指导员’要做的是为乡村振兴锚定发展方向,提供发展思路,利用他们的技术、经验、人脉为乡村产业发展找一条新路子,这是柔性引进乡村振兴人才的有益探索,也是全职选派乡村振兴特派员的有效补充。”上杭县委人才办主任黎克森说。目前,上杭县共有各类“乡村振兴共富指导员”18名,实施村级产业项目26个,增加村级集体收入近500万元。

“下一步,我们将在选聘‘乡村振兴共富指导员’的基础上,深化拓展‘乡村振兴梦想家’招募活动,引进一批专业化人才团队,在保持乡村肌理以及乡村风貌的基础上,以乡村运营的新视角,聚焦现代农业、乡村旅游、文艺文创、乡村科创、运动康养、数字经济等业态培育规划、人才和项目招引等方面,不断探寻乡村振兴新路径,推动上杭乡村打造成为乡创优选地、产业兴盛地、共富梦想地。”黎克森说。

内外兼修 向美而行

初夏时节,走进上杭县古田镇竹岭村,远处青山环绕,近处流水潺潺,这里步步是景,处处成画,灰墙黛瓦的民居和别具特色的民宿镶嵌在绿水青山中。

特色民宿产业的发展在促进村民增收的同时,也带动了当地乡村旅游业的蓬勃发展。“村里近几年游客越来越多,村里发展得越来越好,我们老百姓的生活也越过越红火了。”竹岭村红豆农家负责人廖小兰说。

上杭县古田镇竹岭村是省级乡村振兴试点村和省级“一村一品”示范村。近年来,竹岭村以美丽乡村建设为抓手,大力发展文旅、农旅融合项目,以“趣竹岭”和古田首个慢生活村落为目标,将竹文化、“古田福”文化要素融入乡村建设,全力打造“慢田园、轻生活”乡村旅游名片。

同时,竹岭村还注重深挖红色文化,通过发展红色游、研学游,推进“研学小镇”乡村红色旅游品牌建设,让村里的研学产业越来越红火。竹岭村党支部书记、村委会主任张继勋介绍,村里依托民宿产业和红色研学的优势,在推动乡村旅游业发展的同时,注重生态环境的保护和传统文化以及红色文化传承,让竹岭村成为乡村振兴的典范。目前,该村新建或改建开办各类民宿10余家,累计接待研学团队30余批9000余人。

改善农村人居环境,是实施乡村振兴战略的重点任务,也是践行“千万工程”经验推进乡村全面振兴的有效举措。竹岭村全面开展旱厕、空心房、老旧危房拆除整治,“零征迁”推进环村道路硬化以及生态停车场、污水处理整村推进等项目,建立了多个小公园、微景观,改善了村民的生产生活环境,群众获得感和幸福感得到进一步提升。

张继勋介绍,竹岭村根据村里实际情况,聘请了专业团队对竹岭进行规划。“在人居环境整治方面,我们通过实行农房整治零补偿,创新地票制,将有利用价值的房屋、闲置土地修缮改造,建设美丽庭院、微景观和小公园,持续提升乡村的颜值。”

上杭县以建设宜居宜业和美乡村为目标,坚持在乡村内涵和外延上“精耕细作”,重塑农村人居环境,深入推进城乡融合,推动产业发展提质增效。目前,共拆除各类空心房3.2万栋252万平方米,完成裸房整治2.6万栋485万平方米,建成近2000个“五个美丽”示范典型,2个乡镇、18个村入选省级示范创建名单。

数字赋能 服务高效

近日,中央多部门联合印发《数字乡村建设指南2.0》,《福建省上杭县:整合县域数据资源 深化“互联网+政务服务”》成为全省两个入选案例之一。

近年来,上杭持续推进数字乡村建设,将跨部门信息化项目建设纳入“数字上杭”建设范畴,开发区县级政务服务小程序“杭好办”,建立全县数字乡村要素资源目录体系,汇聚全县农业生产、经营、管理、服务以及乡村振兴等全过程数据和相关主题数据库,形成乡村数据底座,并打通省、市、县平台。

数据汇聚,为将政务服务下沉到乡镇一级提供了坚实基础。乡镇便民集成服务标准化试点改革应运而生。

长期以来,以“七所八站”为核心的机构是乡镇群众的主要办事机构。但由于办事机构分布较散、办事人员非专职政务服务人员等原因,群众办事不知道找谁、办事效率低等情况时有发生。

为解决这一问题,2019年4月,上杭县在古田镇率先推行乡镇综合便民服务中心“一窗受理、集成服务”改革。当地将原先乡镇事权中分属于村建、民政、国土、卫健、市场监管、供电、自来水等乡镇直办单位(公用企业)的政务服务事项,集成在便民服务中心综合窗口办理,实现“一事跑多窗”到“一窗办多事”的转变。

“这等于把行政服务中心办到了乡(镇)一级,改变了以往‘县级行政服务中心忙得要命,乡镇便民服务中心却没多少事干’的局面,初步实现让群众办事少跑腿、少等待。”上杭县行政服务中心管委会主任袁庶斌说,“但各乡镇还是普遍存在办事标准不一、工作人员素质参差不齐等情况,需要出台乡(镇)政务服务标准。”

2019年10月,上杭县主动向国家标准化管理委员会申报乡镇便民集成服务标准化试点项目,并于2020年1月成功获批国家第六批社会管理和公共服务综合标准化试点项目,成为全省仅有两个获批项目之一。

近年来,上杭以标准体系为引领,将“一窗受理、集成服务”改革向更宽领域突破。据统计,2021年以来,全县累计下沉市场监管、税务、医保等部门的60个事项到乡镇就近办理,极大方便了群众办事。

去年5月23日,上杭县乡镇便民集成服务标准体系获国家标准化管理委员会发文认定考核合格。该体系包含通用基础标准、服务提供标准、管理标准和岗位工作标准4项体系,16个子体系和281个标准项。各乡镇正积极推进标准体系全面实施,3057个政务服务事项实现无差别受理、同标准办理。

“下一步,我们将充分学习借鉴浙江‘千万工程’经验,扎实推进城乡融合、产业融合、治理融合,用心绘就乡村振兴的‘底色’,全力推进上杭国家乡村振兴示范县创建,扎实推进宜居宜业和美乡村建设,努力打造老区苏区振兴发展的县域样板。”上杭县乡村振兴服务中心主任蓝建闽表示。