陈伯贤正在创作“江山如画千古秀 祖国多娇万年青”书法作品。

东南网9月26日报道(记者 林先昌 文/图)近日,福州书法家陈伯贤创作的书法作品入选了建国伟业•庆祝新中国成立75周年中国当代艺术名家作品展。

陈伯贤号积微君主人,曾为军旅书法家,获全军书法一等奖、全国当代临书名品大赛金奖等。师承沈觐寿、石开等书法名家,他擅长楷书、隶书和篆书,字风古朴、厚重、大气。同时,他也是一名书法“传道授业者”,对象大多为青少年,37年教学生涯,可谓“桃李满天”,学生中成绩优异者更是囊括各类书法比赛大奖。

书写是自己对世界理解与表达

以笔墨之韵,传承百年风华。“‘字如其人’,每一个字都是自己对世界的理解与表达。在一次次的创作中,通过书法抒发自己的情感,认知这个复杂的世界。”日前,陈伯贤在工作室里如是说道。

早年,作为军旅文艺创作员,在军区政治部机关从事文体工作时,经著名书法家、恩师沈觐寿的启发推荐,在工作之余开始从事书法教学。第一任中书协主席舒同评价他:“军中一支笔,颜楷第一人。”

作为沈觐寿的关门弟子,在陈伯贤的笔下,书法不仅仅是线条和墨水的结合,更是情感与思想的交融。他常说:“字如其人”,每一个字都是他对世界的理解与表达。在一次次的创作中,他通过书法抒发自己的情感,认知这个复杂的世界。

为了追求更高的艺术境界,陈伯贤先后拜了五位书法大师为师。他学习不同的字体,努力将各家的优点融会贯通。这种对艺术的执着追求,尽管在当时的环境下并不容易,却始终成为他生命中的一部分。每当夜深人静,他总是沉浸在书法的世界里,不断推敲、反复练习,力求在字里行间表达出更深层的内涵。

转业后,陈伯贤选择了朴实的生活。他拒绝了多个体面的公职工作,选择进入福建省邮电科研所。这一决定在朋友眼中显得“傻”,但他认为,过于复杂的人际关系会让他心生不安。

工作之余,陈伯贤开办了书法培训班,传授自己的技艺。他自创的“双钩历代名帖丛书”在业内受到广泛好评,成为许多书法爱好者学习的必备教材。他不仅教学生书法技巧,更希望他们能够领悟书法背后的文化与哲理。

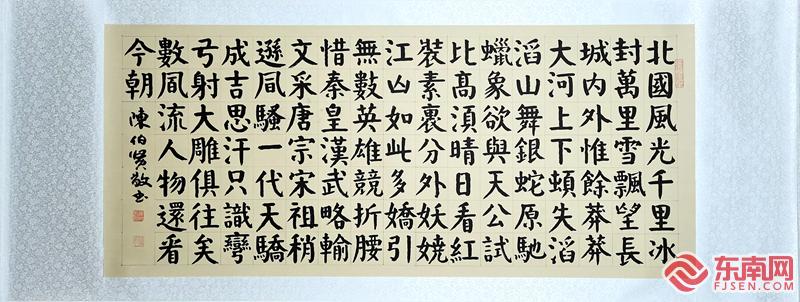

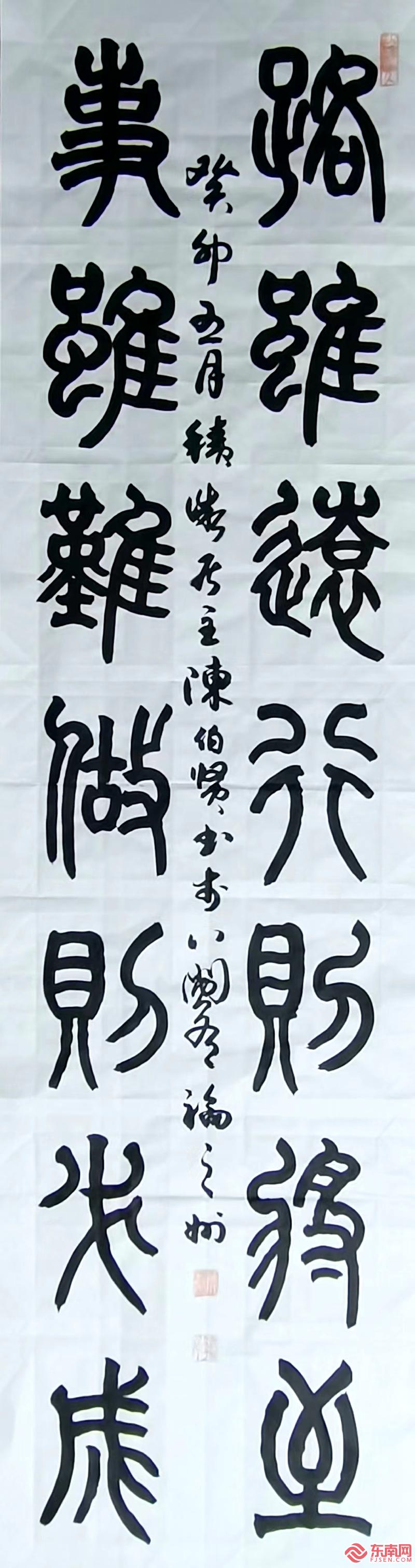

陈伯贤书法作品。

书法艺术的“传道授业者”

“青史内不标名,红尘外便是我。”这是他在为朋友书写作品时,写下的一句话,表达了他对名利的淡然态度。他希望通过书法,将中华传统文化传递给更多的人,尤其是年轻一代。他常常强调,书法是一门需要静心和耐力的艺术,年轻人应当耐心钻研,而不是追求短期的成就。他相信,书法是心灵的映射,是对生活的感悟。他常说:“每一笔每一划都要认真对待,因为那是我对生活的态度。”在他的字里行间,渗透着对生命的热爱与对文化的尊重。他更愿意把自己视作一位“传道授业者”,希望将传统书法的美传承下去。他的教学理念与《师说》中的“师者,所以传道受业解惑也”不谋而合。

“认认真真习字,堂堂正正做人,踏踏实实做事”陈伯贤始终以这十八字为座右铭。他坚持传承、传授书法艺术,坚持“以楷为基础,而通行、草、篆、隶”的教学理念。37年的书法教学,弟子千余人,从学弟子成绩斐然,频获全国青少年书法比赛金奖、银奖。让更多的孩子从小了解、学习正统的书法艺术,是陈伯贤这些年来坚持的梦想。

在教学过程中,陈伯贤注重传承。他始终坚信,艺术不能用金钱来衡量。每年春节,他都会组织学生为市民书写春联,传递祝福与温暖。他认为,书法的传承不仅仅是技巧的传播,更是对文化精神的继承。

陈伯贤在采访时表示,当下许多年轻人为了追求快速与效率,往往忽视了书法的内涵。他对当前书法界的急功近利感到忧虑,认为这种趋势会影响传统文化的传承。他坚定地表示,书法不仅是一项技艺,更是一种文化责任。他希望未来的书法爱好者能够真正理解书法的精神,将其作为一种文化传承,而非仅仅追求名利的工具。

在陈伯贤的眼中,书法是一种沟通的桥梁,连接着历史与未来。

陈伯贤书法作品。