从武平紫灵芝产业化之路看福建林下经济探索——

这株“仙草”这样进入寻常百姓家

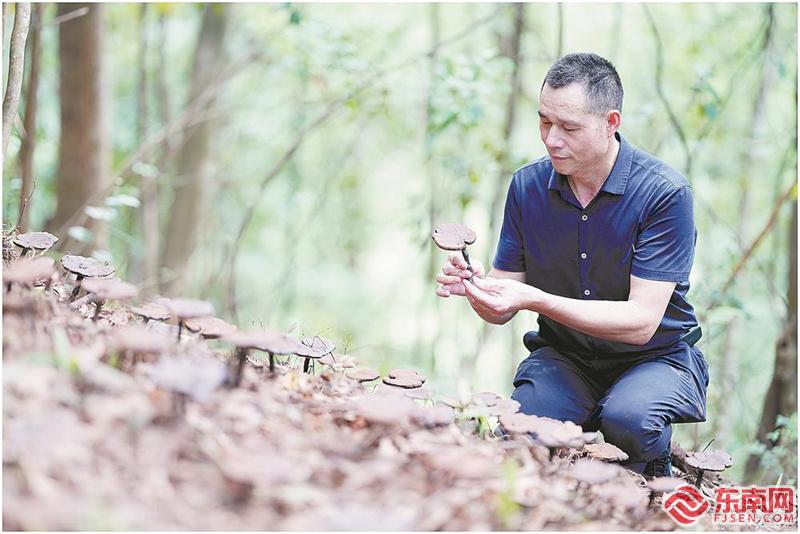

邱福平察看紫灵芝长势。(资料图片)

东南网1月27日讯 (福建日报记者 张辉)

核心提示

在中国传统文化中,灵芝犹如神话般的存在。

古人笃信不疑,隐匿在深山老林中的千年灵芝可解百毒

,延年益寿,因此称之为“瑞草”“仙草”。其实,所谓的“千年灵芝”并不存在。我们肉眼所见实则是它的子实体,也就是大型真菌的繁殖器官。它们成熟后若不及时采摘,便会逐步老化,遭受虫蛀,徒留一个木质化的空壳。

对于灵芝,我们既要祛魅,也要正视其价值。现代科学研究证实,灵芝中含有灵芝多糖、灵芝三萜等生物活性成分,具有不可小觑的食药用功效。

地处武夷山脉西南端的武平县生态条件得天独厚,孕育出了不可多得的野生紫灵芝资源。靠山吃山的武平人,进山入林攻克紫灵芝人工栽培技术,让这一大自然的馈赠真正为我所用。随着集体林权制度改革深化推进,“不砍树也致富”成为新风尚。武平人重新带着紫灵芝返山归林,利用广阔的林下空间,仿野生栽培紫灵芝,通过产业化开发,让神话中的“仙草”走入寻常百姓家。

本期《深读》,与你一起揭开灵芝的神秘面纱,看全国最“绿”省份如何开发“森林粮库”。

从山下重回山上

59岁的武平人邱福平从小就与灵芝打交道。

早年,他的父亲结识了一位外地来的马戏团师傅。那时候的民间马戏团走街串巷表演,实则是为了引流带货,靠贩卖药材营生。马戏团解散后,许多人自谋出路,专职采药卖药。地处武夷山脉西南端的武平是一个天然大药房,采药人纷至沓来。

“武平多低山丘陵,气候温和,雨量充沛,植被多样,野生药材资源丰富。”邱福平说,父亲跟着马戏团师傅,学会了辨认砂仁、天门冬、金线莲、茯苓、灵芝等道地药材,很快成了行家里手。在其带动下,老家下坝乡露冕村青壮劳动力都加入到了上山采药大军中。十来岁时,邱福平便跟着大人深山寻宝。

在缺医少药的年代,灵芝是稀罕物。

在传统中医药领域,灵芝久负盛名。《神农本草经》《本草纲目》等药学著作都有关于其药效的记载。作为灵芝科大型真菌,灵芝种类繁多,常见的有赤灵芝、白肉灵芝、松杉灵芝等。武平以野生紫灵芝资源见长。顾名思形,其菌盖、菌柄颜色“紫到发黑”。

“在野外邂逅野生灵芝,并不容易。”邱福平说,紫灵芝对生长条件要求严格,偏爱阴湿环境,多分布在天然阔叶林中,以枯死木作为营养来源,每年七八月最热的时候自然成熟。有一年,邱福平钻进一大片枫树林,躲过毒蛇、马蜂,在一段雷击后折断的树桩上,发现了一朵鲜重20多斤的大型灵芝,如获至宝。这也是迄今为止,他采过的最大的灵芝。

当时,村民零星采集到的紫灵芝,一部分由县里的医药公司收购,一部分卖给串村走户的货郎,换点糖果、针线,一部分留着当救命药材。当地有上山采食菌子的传统,老一辈人坚信灵芝可解百毒,一旦吃到毒蘑菇,便翻出压箱底的野生紫灵芝煮汤救急。

真正把山间瑰宝请下山,是改革开放以后的事。

1982年初中毕业后,邱福平在父亲的鼓励下,前往福州、上海等地农科院,学习香菇、凤尾菇、毛木耳等食用菌现代栽培技术。他活学活用,将所学用到了紫灵芝上,利用天然段木人工接种,成功实现紫灵芝人工栽培。村里的农民纷纷跟着邱福平,在大田里搭盖大棚栽培紫灵芝,掀起了一股紫灵芝种植热潮。

但邱福平慢慢发现,在灵芝收购市场,野生灵芝与人工种植的灵芝“同芝不同命”——野生紫灵芝价格水涨船高,从每公斤几十元一路攀升至上千元;人工栽培的紫灵芝,虽然在精细化管理下朵型又大又整齐,价格却始终在低位徘徊,干品收购价不到野生的十分之一。

“二者在成分组成上基本一致,但受到生长环境与栽培周期的影响,野生紫灵芝在灵芝多糖等有效成分积累方面确实更胜一筹。”邱福平说,过度依赖野生资源难免竭泽而渔,不可持续,他因此冒出了一个大胆的念头,“把紫灵芝再送回山上去,利用森林空间,在天然环境下进行仿野生栽培,最大程度还原紫灵芝的原始品质”。

此时的邱福平还不知道,这种利用林下空间发展特色种植业的方式,就是日后备受推崇的林下经济模式。

2012年,国务院办公厅出台关于加快林下经济发展的意见,鼓励广大林区大力发展以林下种植、林下养殖、相关产品采集加工和森林景观利用等为主要内容的林下经济,以促进林农增收,巩固生态建设成果,加快林业产业结构调整。第二年,“全国林改第一县”武平被选中,成为全国首批林下经济示范基地之一。

紫灵芝返山归林进程,由此加速。

以新技术开发“森林粮库”

21世纪初,武平在全国率先探索推进集体林权制度改革。这场从山下到山上的变革,首先通过分山到户实现耕者有其山。自此,山定权,树定根,人定心。乱砍滥伐现象成为历史,林农造林护林热情高涨,森林资源量质齐升。目前,武平全县森林覆盖率接近80%。

然而,林业经营周期短则十几年,长则二三十年,林农守着青山难变现。如何在严格保护的前提下,推进森林资源多元化开发利用,真正让绿色群山成为老百姓的幸福靠山呢?这也是深化林改的重要课题之一。“不砍树也致富”的理念应运而生。作为森林资源非木质化利用的重要方式之一,林下经济被寄予厚望。

养鸡、养蜂、种中草药、栽培食用菌……林下经济的打开方式不止一种,哪一种最适合武平呢?试了才知道。

“我们通过建立示范基地的方式,探索了林药、林菌、林花、林果、林禽等多种林下经济形态。”武平县林业局林业产业服务中心主任钟德发说,以林药为例,当地试水种植了草珊瑚、黄花远志、多花黄精等多种产品。它们的共性是:市场效益不俗,但普遍周期长、投入大、风险高,动辄三四年才能见效益,普通小农户往往心有余而力不足。

相较之下,在本土拥有资源优势与产业基础的紫灵芝可谓林下经济的“天选之子”。一般来说,紫灵芝菌包春季下地移栽,当年夏季就能采收,一年收两茬,同一批菌包可连续采收三四年。短平快的产业属性,与林下经济“以短养长”的主张不谋而合。因此,武平在鼓励因地制宜多元化发展的基础上,将林下栽培紫灵芝作为重点发力对象。

下山不易,上山亦难。

“山下大棚种植与山上林下栽培,是两种截然不同的生产模式。”邱福平说,发展林下经济,不与粮争地的同时,充分利用了林下空间、温湿度优势,节省了设施大棚的投入。由于林下栽培密度远低于大棚种植,紫灵芝生长过程中通风透气条件良好,病害发生率降低。因此,林下栽培紫灵芝管理相对简单,一般无需浇水、施肥、用药。更重要的是,在仿野生环境中长成的紫灵芝,品质接近野生产品,比起大棚种出的紫灵芝更有市场号召力。

但林下空间毕竟属于野外环境,需要看天吃饭,不确定因素多。经过多年实践,武平逐渐摸索出了一套成熟的林下栽培技术体系。

紫灵芝要长得好,种源很重要。广袤的森林就是一个巨大的基因宝库。当地广泛收集野生紫灵芝,经过组织、驯化培养、对照实验,从海量资源中筛选出了福建首个经过认定的紫灵芝品种“武芝2号”。如今,这个抗性强、产量高、卖相佳、有效成分丰富的品种,已经成为武平主栽品种。

紫灵芝上山前,需要在厂房完成接种。当地就地取材,将阔叶树间伐材、枝丫材、清山材等“下脚料”物尽其用,把它们切割成30多厘米长的段木后装袋,经高温灭菌后,便可作为紫灵芝生长载体。紫灵芝接种通常在秋收之后,来年3月,当菌包中布满菌丝,它们便要开启上山之旅,在林下空间接受大自然的洗礼。

“下地种植时,优先选择背阴湿润的半山阔叶林,否则容易引来白蚁啃食,影响产量。”邱福平说,紫灵芝菌包埋入土坑后,很快就将从营养生长转向生殖生长,一丛丛菌丝体慢慢聚集成我们熟悉的伞状模样,也就是子实体。每年七八月,当菌盖表面白边消失,不再增大,逐渐增厚,菌盖腹面色泽转为棕褐色,开始喷射孢子粉,就到了采收期。采收完毕后,伤口愈合,紫灵芝很快又能在秋季长出第二茬,随后自然越冬。等到来年天气转暖,散落的孢子与残留的菌丝,又能利用菌包中剩余的养分,继续出菇。

为了提高紫灵芝产量与品质,武平还有不少技术创新。正在推广应用中的“控氧保洁”高产栽培技术,为每一朵紫灵芝搭建了专属小拱棚,让紫灵芝在高二氧化碳浓度环境中生长。缺氧条件下,紫灵芝生长放缓,菇脚更长,菌盖受泥土污染更少,卖相自然更佳。

从山上到山下,再从山下回到山上,紫灵芝逐渐迈向产业化,也引领武平林下经济发展进程。近年来,武平通过成立紫灵芝产业发展指挥部、林下种植财政补贴、烘干设备购置补贴、技术示范方式,大力支持紫灵芝产业发展,如今已成为全国最大的紫灵芝生产基地,去年全县紫灵芝种植面积超4万亩,产量约400吨,全产业链总产值3.5亿元。早前发布的“2023中国食用菌区域品牌价值榜单”中,武平灵芝品牌价值13.7亿元。

“爆款”之后的思考

成功返山归林,仅仅完成了紫灵芝产业化的第一步。林农不仅操心种得好不好,还关心卖得好不好。医药市场,自然是这味名贵中药材的传统舒适区。

福建山多林丰,是中药材资源“富矿”。为培育闽产道地药材公共品牌,福建提出了“福九味”概念,从全省2000多种中药材资源中,甄选了9个代表性产品作为主打,其中就包括灵芝。2023年,“福九味”中药材产业集群获农业农村部批准建设,题中之义便是发挥集聚引领作用,全产业链推动“福九味”产业提质增效。凭借紫灵芝产业基础,武平成为全省8个项目县(市)之一。

“项目落地以来,我们实施了良种繁育基地建设,标准化全程可追溯基地建设,产地初加工、精深加工及仓储改造提升,品牌培育推广等项目。”钟德发说,当地正按照“全产业链开发、全价值链提升”的路径,打造集种质资源保护、生产、加工、流通、科技服务于一体的有竞争力的紫灵芝产业集群。

相较于药用开发,武平林农对紫灵芝食品市场有更大的期待。

“灵芝向来药食兼用,既能用水冲泡代茶饮,又能煲汤,在传统药膳中占有一席之地。”武平新鑫农业发展有限公司总经理罗荣辉来自武平县万安镇捷文村。和邱福平一样,他也有过上山采药材的经历,对紫灵芝感情深厚。2016年,罗荣辉从厦门回到老家,流转村里的林地,发展林下紫灵芝栽培,基地规模逐渐扩大到1500亩。得益于长期从事食品包装的行业经历,他看好“紫灵芝食品”这一新赛道。

在罗荣辉看来,灵芝产业化方向应当是从神话走向现实,走进大众市场。在大健康风潮下,既有广泛共识又有科学背书的灵芝,以健康食品姿态进入寻常百姓家,大有可为。与更常见的赤灵芝相比,紫灵芝成分组成略有不同,鲜有苦味,作为食品原料开发更有优势。

但尴尬的身份定位,阻碍了这一进程。早在2000年版中国药典中,灵芝便被列为法定中药材。按照现行食品安全法规定,生产经营的食品中不得添加药品,但按照传统既是食品又是中药材的物质除外,也就是我们常说的药食同源物质。灵芝虽具有双重功用,却缺少双重身份,食品开发难以为继。

为改变这一局面,武平联合多地多部门共同开展论证,呼吁将灵芝纳入药食同源目录。2023年11月9日,是罗荣辉至今还清晰地记着的日子。当天,国家卫健委、国家市场监督管理总局联合发文,为灵芝、铁皮石斛等9种物质赋予药食同源官方身份。难题迎刃而解,武平紫灵芝由此打开了新世界的大门。

邱福平与罗荣辉,不约而同将目光投向了紫灵芝茶开发。借鉴传统茶叶制作工艺,经过破碎、炒制、烘干等流程生产出来的紫灵芝茶,很快在市场上一炮而红。除了纯灵芝茶,紫灵芝与铁皮石斛、茶叶等拼配出的产品,也拥有不少茶友。目前,紫灵芝茶已经成为武平拳头产品。据保守估计,全县每年出产的紫灵芝,超过一半用于茶加工。

“爆款”带动下,紫灵芝食品大家庭不断壮大。灵芝切片、灵芝酒、灵芝孢子粉等产品不一而足。最近,罗荣辉又尝试跨界混搭,以紫灵芝孢子粉作为原料,开发出了紫灵芝饼干、紫灵芝面条等新品。武平美食界则别出心裁,将紫灵芝元素融入传统客家膳食文化。紫灵芝焖鸽子、紫灵芝粉蒸蛋、紫灵芝粄等已成为不少本土餐馆的招牌菜。

在武平业者看来,当地紫灵芝产业发展渐入佳境,但依然存在着不少短板。尤其是二产方面,现有10多家从事紫灵芝加工的企业,但生产经营规模普遍较小,加工产品初级简单,缺乏精深加工能力,产品附加值不高。引入具有实力的龙头企业,加大科技与产品研发力度,提升武平灵芝市场认知度,是未来产业发力重点。

邱福平的儿子邱建林,如今正慢慢捧过父亲的接力棒,为紫灵芝产业注入年轻的元素。在他看来,林下经济模式为打通绿水青山向金山银山转化通道提供了绿色解决方案。但在紫灵芝林下栽培实践中,也遇到了人工成本过高等问题。在武平,人工成本占据林下栽培紫灵芝总成本的三分之二以上。

在邱建林看来,未来紫灵芝产业应两条腿走路。一方面,和双孢蘑菇、金针菇等食用菌一样,探索工厂化栽培技术,提高生产效率,实现产品品质标准可控。也只有这样,才能满足日益兴起的下游食品加工环节对原料的需求。另一方面,坚守林下空间,以满足高端、个性化市场需求。

林农在学习如何种植紫灵芝。 (资料图片)

罗荣辉展示紫灵芝。黄海 摄

紫灵芝 黄海 摄

林下仿野生栽培紫灵芝。(资料图片)