十大考古参评项目

发掘单位

福建省考古研究院

项目负责人

羊泽林

· 项目概况 ·

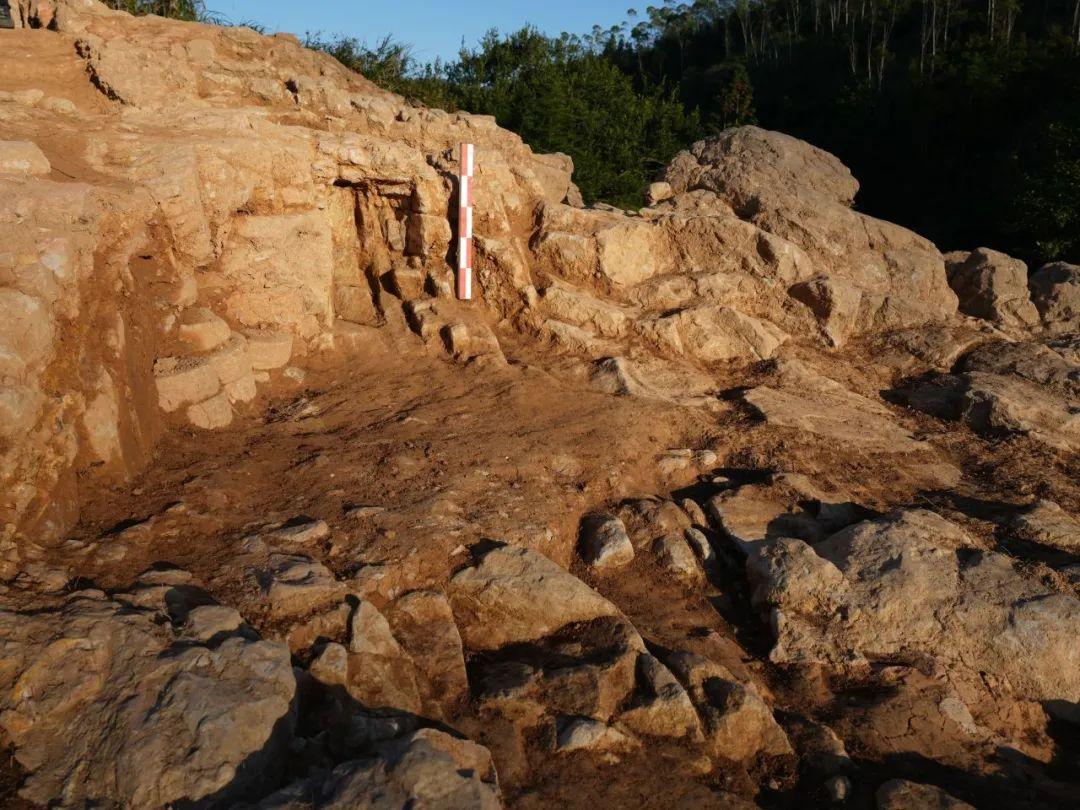

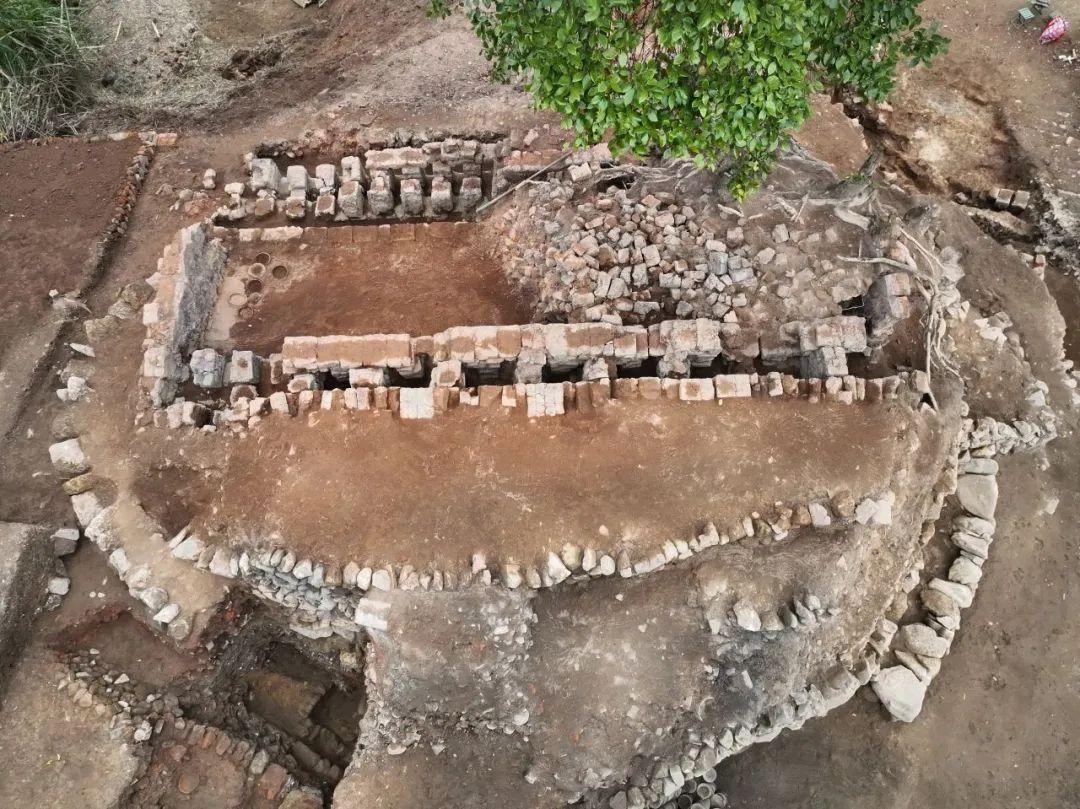

德化大垄口窑遗址是全国重点文物保护单位德化窑的重要组成窑址之一,位于德化窑考古遗址公园内。为配合遗址公园保护展示需要,经国家文物局批准,2024年9月至12月,福建省考古研究院与德化县文物保护中心联合对大垄口窑遗址进行考古发掘,发掘面积共650平方米,发掘区域分Ⅰ、Ⅱ区,揭露两处明清时期窑炉遗迹以及部分作坊遗迹,出土一批明清时期的白瓷和青花瓷器、窑具等(图1)。

图1 大垄口窑址发掘区全景(西北—东南)

一 Ⅰ区

Ⅰ区位于发掘区的东南,发掘面积340平方米,揭露一处窑炉遗迹(编号ⅠY1)以及部分作坊遗迹。

(一)窑炉遗迹

ⅠY1有二期叠压打破关系,根据发掘顺序分别编号ⅠY1-1(晚期)、ⅠY1-2(早期),其中ⅠY1-2窑前工作面、火膛、第1间窑室以及出烟室被ⅠY1-1叠压,第2间窑室内新砌ⅠY1-1火膛,第3、4间窑室与ⅠY1-1共用(图2)。现将二期窑炉遗迹分别介绍如下:

图2 大垄口窑址ⅠY1全景(东北—西南)

1.ⅠY1-2(早期)

ⅠY1-2窑炉斜长17.6、水平长15.6米,窑底坡度26°。包括火膛、窑室、出烟室以及上窑路、护窑墙等遗迹。火膛位于窑炉前端,平面呈半圆形(图3)。内宽1.2、进深0.5米。窑室共有5间,分别编号窑1~5,内宽1.28~3.55、进深1.2~3.41米。窑室之间有单层隔墙,隔墙下部有通火孔,可以保持前后窑室之间窑火相通(图4)。出烟室进深0.85米,底部较平。

图3 Y1-1火膛、窑前工作面叠压Y1-2火膛、窑室(东北—西南)

图4 ⅠY1-2窑室及护窑墙(东—西)

2.ⅠY1-1(晚期)

ⅠY1-1斜长15.9、水平长14.4米,包括窑前工作面、火膛、窑室、出烟室等。火膛,利用ⅠY1-2窑室2前部改造而成,平面呈半圆形,进深0.45米。窑室共有4间,其中第1间窑室是通过缩短ⅠY1-1的第2间窑室改造而成的,而第2、3、4间窑室则是直接沿用了ⅠY1-1的第3、4、5间窑室的结构。出烟室也是对ⅠY1-2出烟室平整后延长改造而成,进深1.35米。出烟室底部较平,可能被用于利用余热烘烤模具等。

3.其他窑炉遗迹

在窑炉南侧有上窑路,前段在山体基岩中凿成,与各窑门相通,一些较陡的路段修建有台阶。在窑炉南侧还有平台,用于装烧窑时堆放窑具及器物之用。在窑炉旁有一祭祀用的神龛,凿基岩而成。龛朝东南方向,长方形,东西宽0.3~0.37、进深0.15、高0.46米(图5)。

图5 ⅠY1南侧祭祀神龛

4.作坊遗迹

作坊遗迹位于窑炉后面,包括1处工作平台以及2个储泥池、11个灰坑等,应为制瓷相关的作坊遗迹(图6)。

图6 ⅠY1尾部作坊区全景(东北—西南)

5.窑业技术、产品与年代

从ⅠY1-1(晚期)窑室1起券高度来看,各窑室应该为单独起券,属连房式窑。

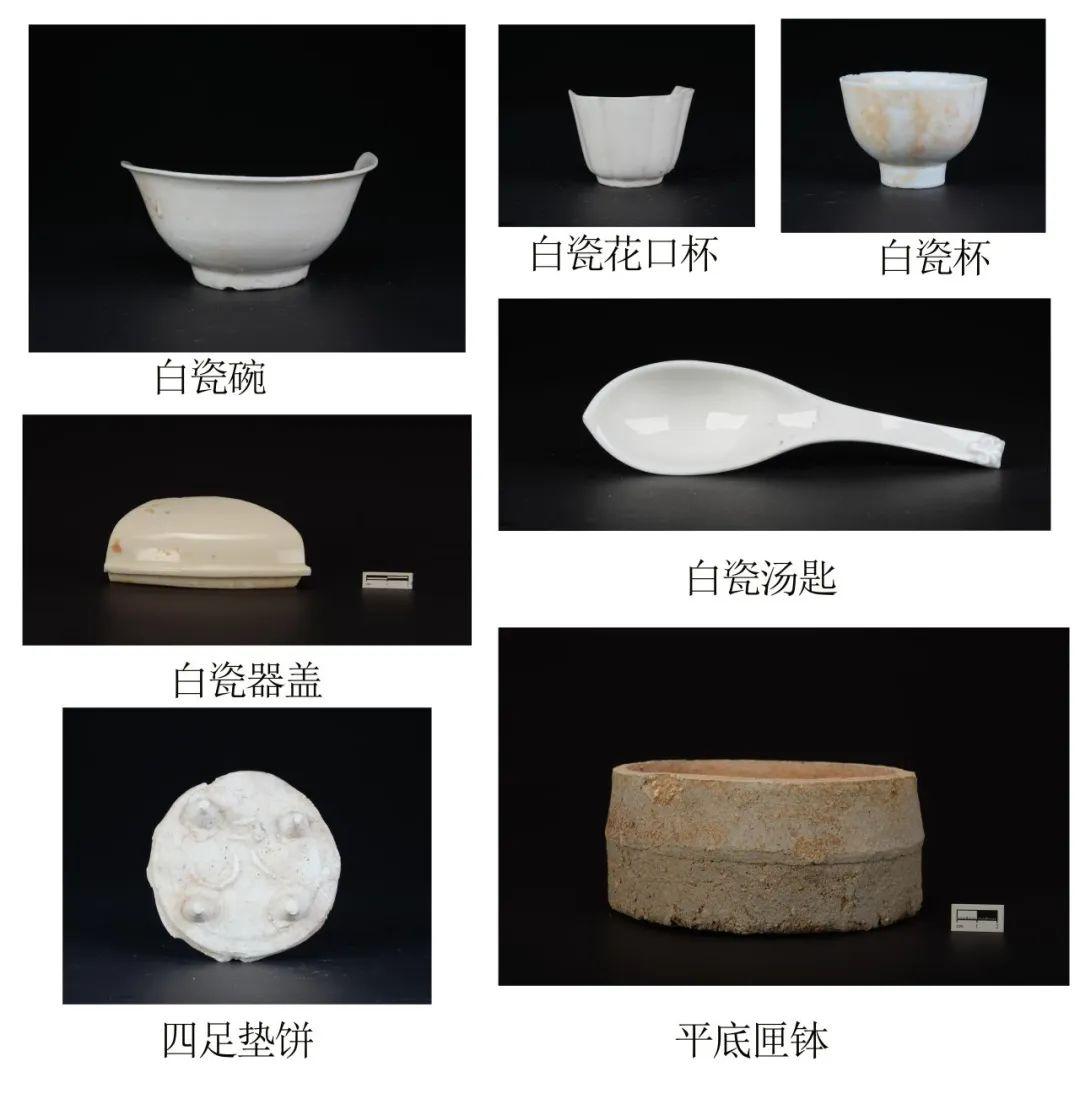

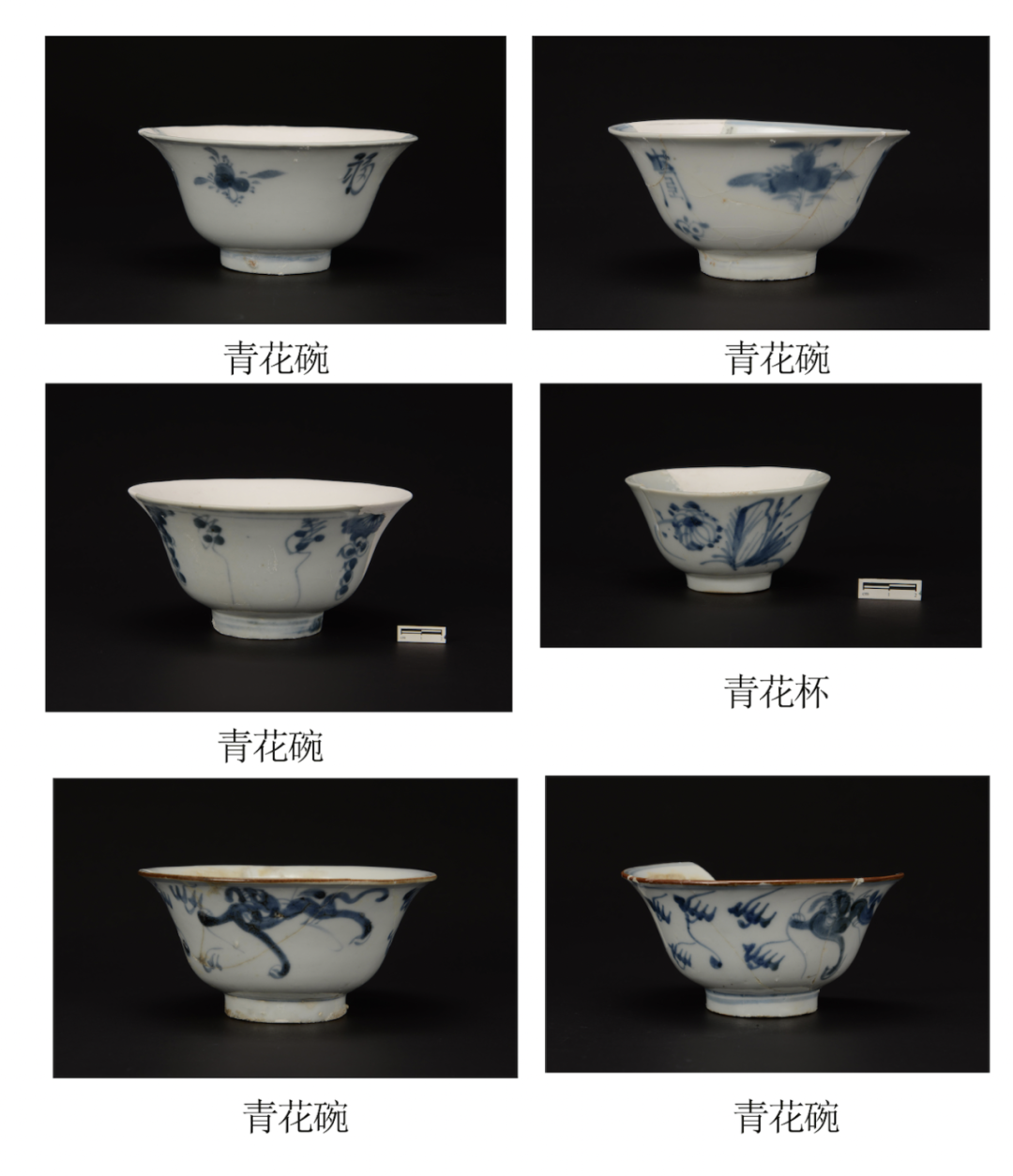

ⅠY1-2(早期)产品为白瓷,器形有碗、杯、盒、梅花杯、盘、碟等,窑具为平底匣钵,间隔具以瓷质支钉为主,偶见四足垫饼。碗类产品主要采用大小相套,再置于匣钵中装烧(图7)。

图7 ⅠY1-2(早期)出土白瓷、窑具

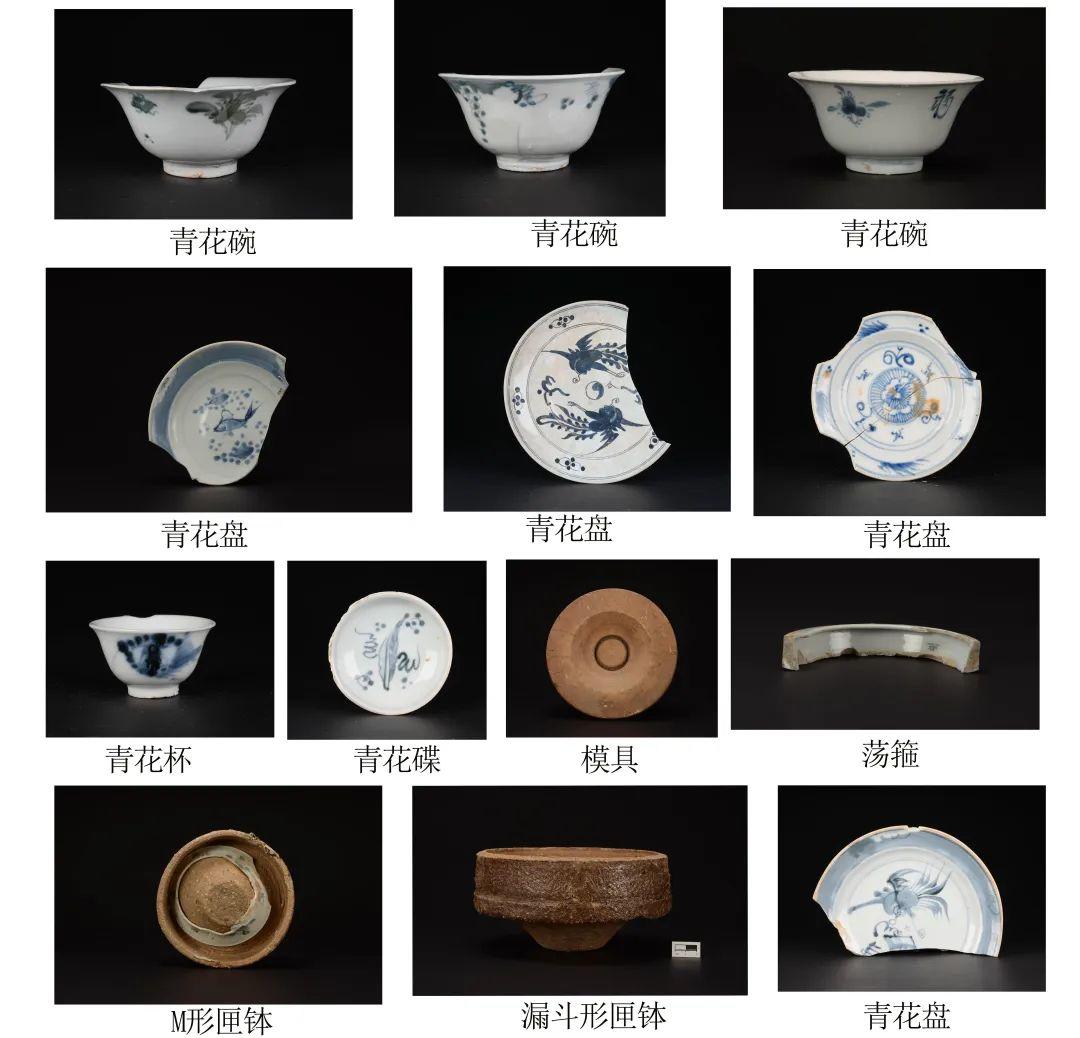

ⅠY1-1(晚期)产品以青花瓷为主,兼烧少量白瓷。青花瓷以碗、盘、碟、杯为主,纹饰有葡萄纹、提篮花、火龙纹、石榴花、福寿文字、云凤纹、秋叶纹、婴戏纹、博古纹、山水纹等。白瓷主要是杯、匙等。窑具有漏斗形匣钵、M形匣钵、平底匣钵。M形匣钵与漏斗形匣钵主要烧造青花碗,平底匣钵主要烧造青花杯、白瓷杯、匙等(图8)。从产品风格来看,ⅠY1-2应为明代晚期至清代康熙早期,即16世纪末至17世纪中期。ⅠY1-1(晚期)年代为清代康熙中晚期,即17世纪晚期至18世纪初。

图8 ⅠY1-1(晚期)出土青花瓷、制瓷工具、窑具

二 Ⅱ区

1.窑炉遗迹

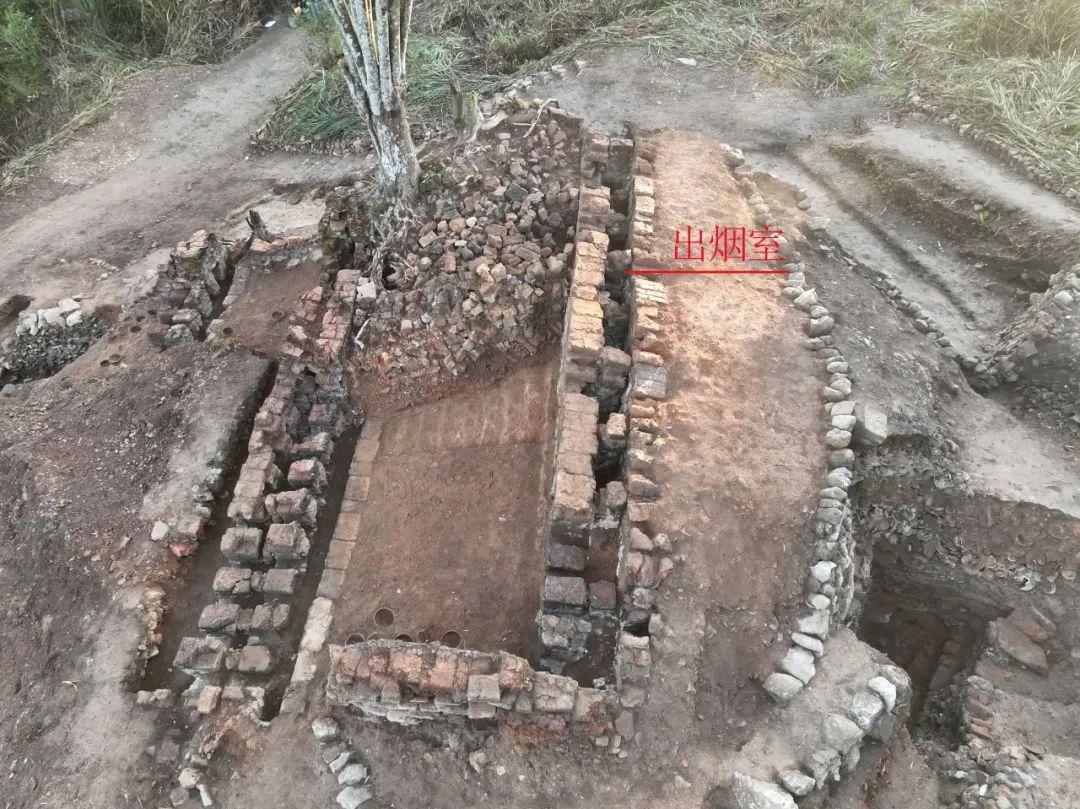

Ⅱ区揭露的窑炉遗迹为横室阶级窑,编号ⅡY1(图9),有三期叠压打破关系,根据发掘顺序分别编号ⅡY1-1(晚期)、ⅡY1-2(中期),ⅡY1-3(早期),其中ⅡY1-2(中期),ⅡY1-3(早期)被叠压破坏较严重,现将保存较好的ⅡY1-1(晚期)介绍如下:

图9 ⅡY1全景(北—南)

ⅡY1-1窑炉包括火膛、窑室、出烟室、护窑墙等。火膛呈长条形,东侧被晚期扰坑破坏,底部用砖平铺成前低后高呈斜坡状(图10)。窑室共有9间,前面略窄,内宽5.9~6米,进深2.15~2.5米,后面较宽,内宽7.2、进深2.35~2.8米。窑底坡度24°。每间窑室前面均有燃烧沟,两侧有斜坡状火道,宽0.2~0.3米,隔墙下面有通火孔连通前后窑室,两侧有窑门,护窑墙等。部分窑室底部还保留有窑具匣钵。出烟室位于窑尾,与窑室等宽,进深0.3米。每2个通火孔之间用砖隔开(图11~图15)。

图10 ⅡY1-1火膛

图11 ⅡY1-1窑室

图12 ⅡY1-1出烟室

图13 ⅡY1-1窑尾

图14 ⅡY1-1窑尾东侧护窑墙

图15 ⅡY1-1东侧上窑路

2.作坊遗迹

作坊遗迹位于窑炉的西北约100米,主要为瓷土粉碎、淘洗相关遗迹,从明清时期一直沿用到近现代,面积约1500平方米,大部分遗迹露出地表,发掘期间进行初步杂草清理,可见水车坑9个,臼坑18个,淘洗池等16个,石头垒成的引水渠长约80米(图16)。

图16 作坊遗迹

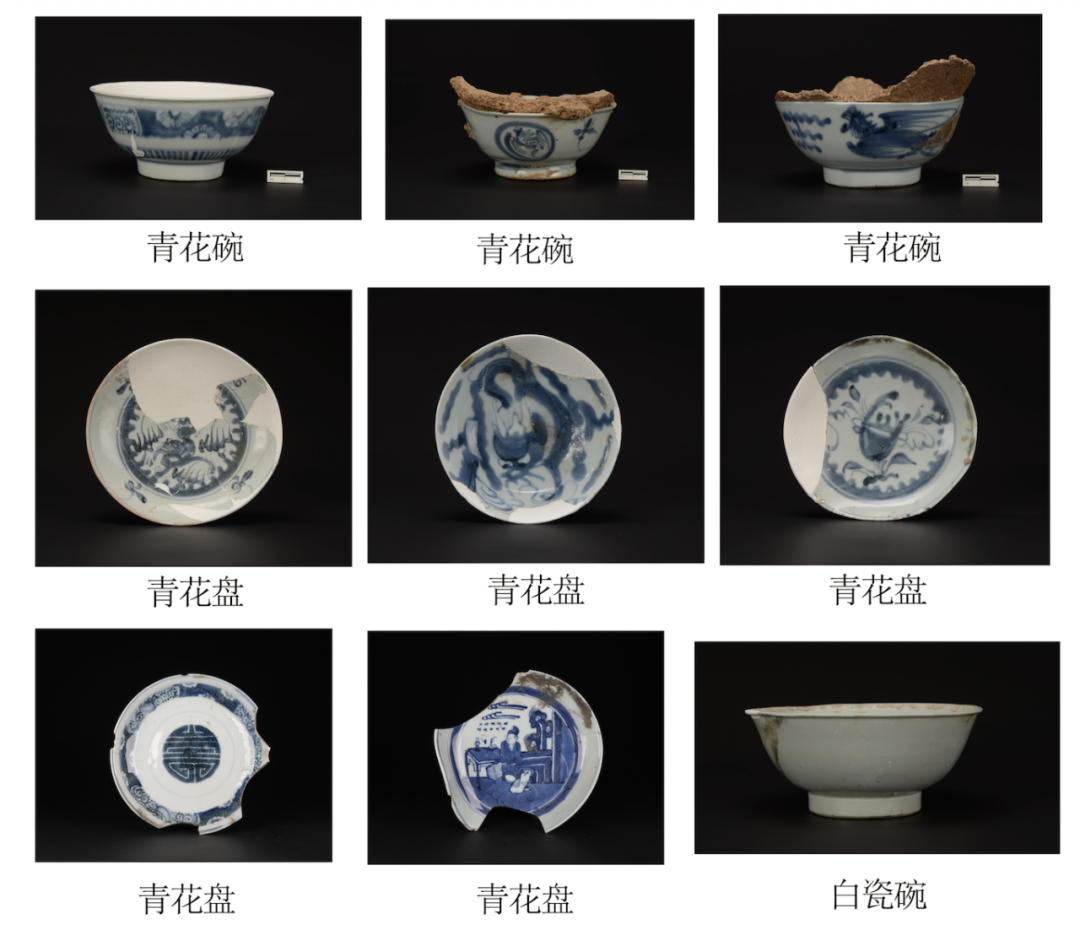

3.遗物

Ⅱ区出土遗物可分三期,第一期以青花瓷为主,偶见白瓷匙。青花瓷器主要有碗、盘、碟、杯,窑具有平底匣钵、漏斗形匣钵、M形匣钵,未见垫饼。碗类口沿以撇口为主,零星折沿,纹饰以石榴花纹、福、寿字纹、火龙纹、杂宝纹占绝大多数,零星葡萄纹、团狮纹、山水图等。碗内底青花书“金玉”“吉”“花押”“珍”“金”“上”等文字。盘有敞口和折沿两类。折沿盘内纹饰有提篮花、山水纹、双凤朝阳纹,敞口盘内多绘双凤朝阳、飞凤杂宝、团菊、梅花、秋叶纹等。碟有敞口和折沿两类,纹饰以秋叶纹为主,少量莲池水禽。杯有直口和撇口两类,纹饰有婴戏、山水、草叶、卍字、蕉叶等(图17)。

图17 ⅡY1出土一期青花瓷

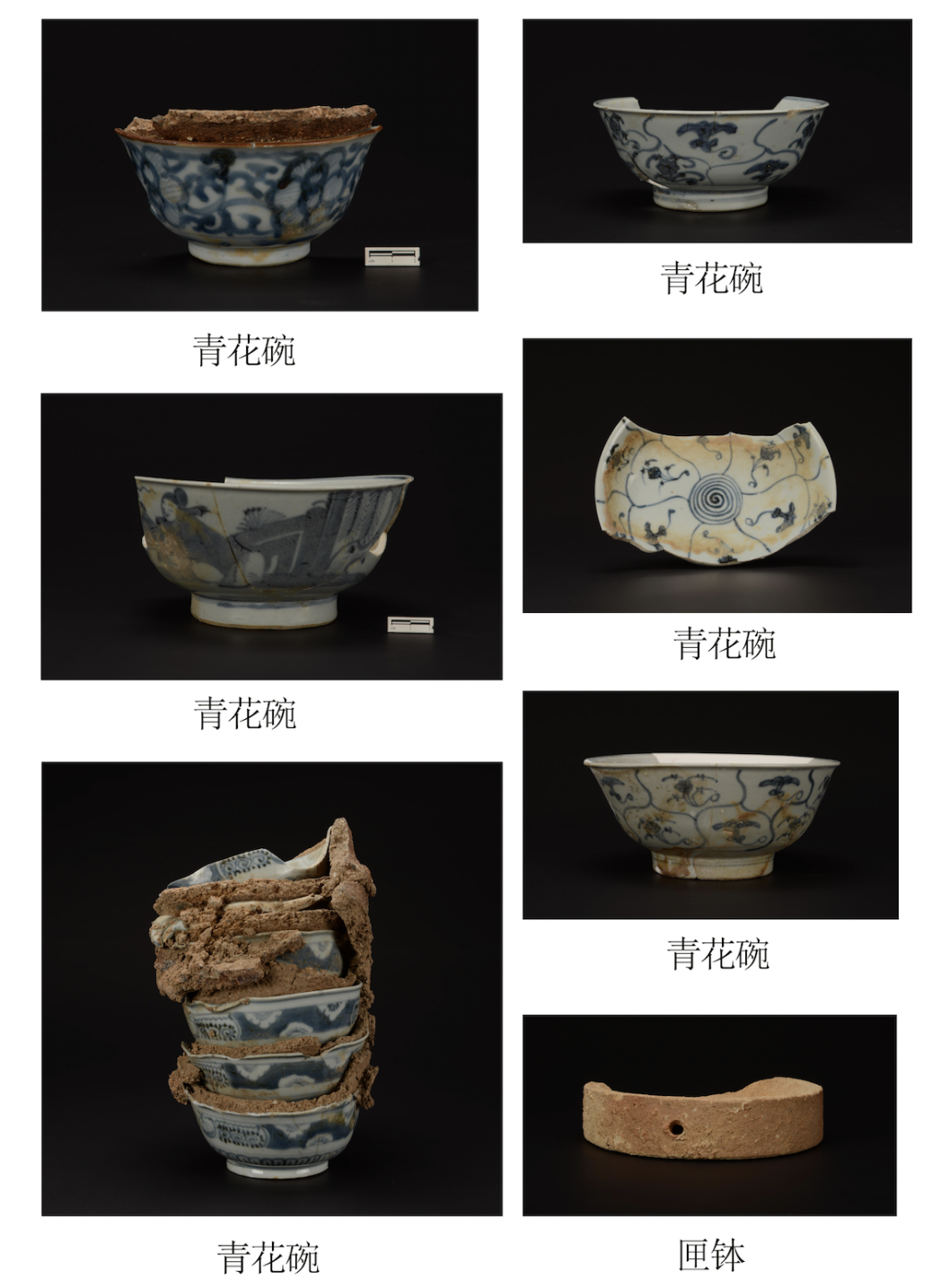

第二期产品仍以青花瓷为主,但白瓷数量大量增加,这一时期的白瓷釉色多泛青灰。青花撇口碗显著减少,敞口碗增加。一期的山水、葡萄、团狮和三果石榴花纹已消失,新出现团寿纹、桃纹。敞口碗开始大量出现过墙龙、飞凤纹、螭龙纹,撇口碗出现莲瓣卷草纹、“晨兴一柱香”、莲瓣缠枝菊纹等。青花盘仍有敞口和折沿两类。折沿盘仅见提蓝花纹,敞口盘内上一期的双凤朝阳、飞凤杂宝、团菊、梅花已消失,开始大量出现过墙龙、高士图、佛手花等。另一类风格的双凤朝阳纹,秋叶纹继续使用,碗盘内的火龙纹仍为主流纹饰,但纹饰已趋于简化。白瓷以碗、盘为主,盘有敞口、撇口两类,碗均为撇口。白瓷有敞口盘、撇口盘、撇口碗等(图18)。

图18 ⅡY1出土二期青花瓷、白瓷

第三期产品青花瓷继续流行提篮花、过墙龙、螭龙纹、云凤纹、新出现卷草龙纹、花鸟蕉叶纹、团菊纹,灵芝纹、赤壁赋等,白瓷新出现折沿碟(图19)。

图19 ⅡY1出土三期青花瓷、窑具

4.窑业技术、产品与年代

ⅡY1-1窑炉为横室阶级窑,是闽南粤东地区清代最为流行的窑炉形式。从产品来看,第一期产品的青花瓷与ⅠY1-1的产品相同,年代也应相同,为清代康熙中晚期。这一时期产品主要采用模制,器物与匣钵之间采用细沙作为间隔具,因此部分器物的圈足粘有沙粒。第二期产品的过墙龙纹、高士图等流行于雍正、乾隆时期。这一时期产品以手工拉坯为主,器物与匣钵之间出现了垫饼。三期洞石花卉、灵芝纹等主要流行于嘉庆、道光时期。

三 价值与意义

1.发掘揭露的ⅠY1窑炉遗迹,前面的窑室窄小,越往后窑室越大,无论是平面形状,还是起券方式,明显不同宋元时期的分室龙窑,与明代宋应星《天工开物》中记载的鸡笼窑相似,这是德化首次发现明代连房式窑炉,填补了福建地区窑业技术空白,为研究中国与东亚地区韩国、日本窑业技术交流提供了新的材料。

2.发掘揭露的ⅡY1窑炉遗迹,是福建目前发现单体规模最大的横室阶级窑。不仅窑室数量多达9间,窑室的宽度也达到前所未有的7.2米。每间窑室平均按2.5米高度,可装烧近6000件器物,9间窑室一次可装烧5万多件瓷器。

3.此次发掘揭露的二处窑炉遗迹的年代从明代晚期延续至清代中期,是德化窑从生产举世闻名的白瓷到行销天下的青花瓷转变时期。为研究德化白瓷的衰落与青花瓷的兴起提供了科学的考古资料。

4.此次发掘不仅揭露了包括瓷土加工区、制瓷区、产品烧成区等完整的制瓷手工业遗存,还进一步明确了明清时期德化窑产品发展脉络的考古地层学依据,完善了德化窑内涵,基本建立起德化窑窑业技术与产品的时空框架。

5.发掘出土的白瓷和青花瓷在越南“头顿号”沉船、印度尼西亚的“南京号”沉船、“泰兴号”沉船上有发现,为研究明清时期德化白瓷和青花瓷的外销提供了重要的实物资料。