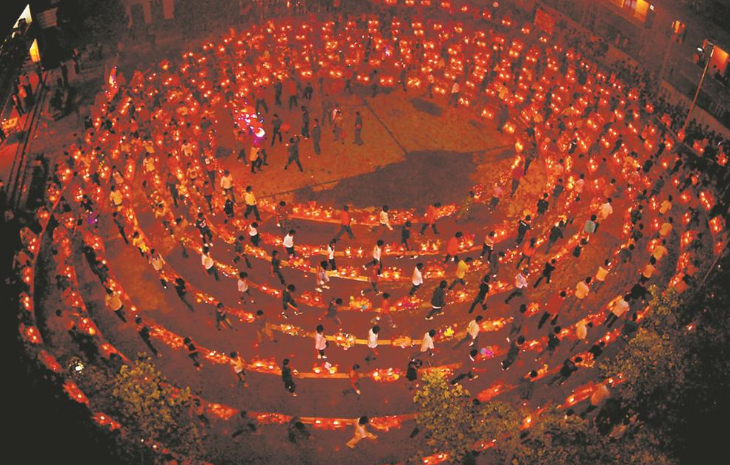

气势雄伟的“穿龙” 苏晋锻 摄

东南网2月12日报道(福建日报记者 罗昱伦 通讯员 林生钟)

正月初四,夜幕低垂。大田县广平镇广平村的街巷在短暂的鞭炮声间歇后,再次沸腾起来。响铳三声,擂鼓三通,蛇年新春的迎龙庆典翩然启幕,只见一条由600余节板灯组成的长龙,在人群的簇拥中灵活舞动,周围爆竹锣鼓声响彻夜空,搭配上村民不绝于耳的欢呼喝彩,新年的喜庆氛围达到高潮。

历经千年风霜,大田板灯龙早已成为当地居民心中一道不可磨灭的文化印记。这条从深山走出的兰膏龙影,正抖落历史尘埃,从当下舞向未来。

龙舞千年传祥瑞

作为中华民族神圣与祥瑞的象征,龙图腾深深植根于国人的共同信仰之中。而在国家级非物质文化遗产名录中,源远流长的大田板灯龙以其独特魅力占据了一席之地。据《大田县志》记载:“元月自初一至二十日。每夜,家各燃灯,儿童歌吹,街巷有竹马、龙灯、诸戏,或延羽士建醮以祈福。”

新春迎龙的习俗,起源于当地一个祈求风调雨顺的传说。

位于福建省中部山区的大田县,因其“九山半水半分田”的自然地形,让“五谷丰登、雨水适时”成为农耕时代的大田人最为热切的期盼。相传,一场前所未有的干旱曾席卷当地,东海神龙为解救苍生,毅然违禁降雨,因此遭受天罚,身躯被剁成数段散落人间。大田百姓感念其恩,将龙体碎片收集并置于连接成条的木板上,昼夜奔走祈愿神龙复活,时间恰逢元宵节。从此,迎板灯龙习俗便在大田县域流传开来,成为新春祈福的独特方式。

发源于唐末的这一民俗瑰宝,在明清两代获得进一步发展。清康熙二十四年(1685年),大田知县叶振甲写下《咏元宵绝句》十首,描绘了大田元宵夜的迎龙盛况。其中一首是这样表述的:“竞制兰膏影,儿童竹马驮。分明照夜白,振鬣下银河。”诗中所说的“兰膏”指的是用泽兰子炼制的用于点灯的油脂,“兰膏影”则泛指板灯龙的灯影。

龙生九子,各有不同。这句话对大田板灯龙同样适用。“在大田,没有两条一样的龙。”大田县文化馆馆长连福石介绍说,玉田村范姓先祖有功于朝廷,因此范家的板灯龙被尊为“大龙”,迎龙时每节可点三盏灯;武陵乡出过探花及第的武举人,只有这里的板灯龙才有龙背和龙脊;温厝村的龙是水龙,龙头造型为圆形……各村结合历史,发挥想象,用各具特色的龙形传达美好的新春祝福。

“板灯龙不仅传递了祝福,还传承着祖辈的精神。通过制作、迎龙的独特形式,让后辈子孙明白自己的根在哪里,不要忘记来时路。”连福石说。

这份信仰与传承,为大田板灯龙注入生生不息的活力。2007年,大田板灯龙被列入省级非物质文化遗产名录;2008年,龙舞(大田板灯龙)被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

匠心独运制龙灯

街市上的鞭炮轰鸣作响,祖祠内的竹片割裂有声。在广平村,村民郭立新正和搭档郭晋钟、郭晋营一起,在老师傅郭长居的指导下,制作着今年的板灯龙头。

“这是我第一次参与制作龙头,学起来倒是不太难。”郭立新说。破竹片、锯木板、扎龙架、剪纸花……三人分工明确、有条不紊,神情专注认真。去年,周边几个村的村民经过商议,决定按姓氏轮流组织迎龙。“今年轮到我们郭姓家族,可得给大家过个好年!”

春节期间,“竞制兰膏影”是当地家家户户的独有年俗。龙头、龙尾由各村宗亲理事会在祖祠制作,年年翻新。两年以上的老竹被破成一条条竹篾,在工匠灵巧的指间或弯或绕、变换组合,一条龙的雏形逐渐呈现。待骨架搭好后,经过裁剪的色彩斑斓的油纸将化为鳞片,被细致地裱贴其上。配上由五色纸剪裁而成的龙须、支架内的蜡烛与用作龙睛的灯泡,一个威猛大气的龙头蓄势待发。

“制作龙头不需要画草图,毕竟没有人见过真龙的模样。”郭立新笑着说,“结合家族长辈流传下来的技艺、审美,融入个人的想象和创新,每个工匠都能创作出独具特色的龙。”

简单的段段龙身,则由村民各自在家中手工自制。1米余长的木板条上,安装2至3盏开口方形灯罩,四周彩纸上书写着“五谷丰登”“四季平安”等祝福语,灯罩里插上点着的蜡烛,有的还会贴上剪纸、插上绢花。灯板两端凿有圆孔,一头套着用于托举的木柄,另一头方便和其他龙身一起汇成长龙。

迎龙当晚,板灯龙从祖祠出发,在狮舞队、锣鼓队等的簇拥下,龙珠引导长龙做出腾、伏、挪、摇等动作,穿梭于乡间巷陌。当几条龙在开阔处相遇,数百节龙身在爆竹声中穿梭交织的“穿龙”表演,更让观众大声叫好。唢呐高亢、锣鼓铿锵,在夜空烟花的映衬下,迎龙庆典的热烈气氛这时往往到达顶峰。

非遗新姿展未来

在连福石看来,板灯龙不仅是一个民俗活动,更承载着大田当地的文化底蕴,是大田人集体情绪的体现。

“板灯龙的传承,不单依赖特定的传承人或复杂技艺。亲属、邻里间的口传心授,给予它生生不息的力量。从制作到游行,各村村民都是自发承担各个步骤的工作,办好迎龙被视为每个村民的责任。这就强化了对乡土根源的认同,也成为维系宗族情谊的纽带。”他说。

绚丽多姿的板灯龙,在代代传承中染上了全新的色彩。“时隔10年广平村重新做龙头,我们也做了些新变化。”郭立新介绍说,今年的龙头用粗铁丝扎制,龙骨架不易变形、更经久耐用,为龙舌与龙爪增加可动装置,使得板灯龙活灵活现、更加逼真。

年轻人更有些别出心裁的设计。“纸糊龙灯以往多为点蜡烛,在迎龙的过程中不仅容易熄灭,也存在安全隐患。”在外求学的陈昕展示了自己改造的新龙灯。作为年轻一代中的“老师傅”,她用塑料薄膜代替彩纸,用灯泡代替蜡烛,新龙灯不但精美轻便,而且环保安全,给传统加上了一抹新色彩。

融合几代人奇思妙想的板灯龙,值得更多瞩目与期待。“板灯龙助力中国春节成功申遗,我们大田人都感到非常振奋。”连福石说,如何借“人类非遗”的东风,让大田板灯龙被更多人看见?种种新“玩法”正在酝酿之中。

“传统的迎龙活动,时间较为局限,我们正考虑结合不同村庄的风土人情,适时推出‘四季迎龙’项目,让大家有更多机会看到非遗板灯龙。”连福石表示,大田县文化馆将和有关部门一道合作,结合其他特色非遗项目,打造“来大田过大年”文旅品牌,以非遗项目带动文旅产业发展,不断增强大田板灯龙的知名度与文化影响力,促进乡村振兴。

深沉夜幕中,金光熠熠的板灯龙沿山脊蜿蜒,于田野起舞——从过去,向未来。

年俗名片

龙舞也称“舞龙”“耍龙灯”等,是我国分布最广、影响最为深远的一种民间舞蹈,依据每条龙各具特色的形态,舞蹈的造型、技法虽各有不同,却无一不蕴含着天人合一、开拓奋进的文化内涵。

大田板灯龙起源于唐末,发展于明清,制作技艺含书法、绘画、扎制编糊等工艺,表演融体育、杂技、舞蹈为一体,是炎黄子孙龙图腾崇拜的具体表现之一,蕴含丰富的民间艺术和历史文化价值。

数百节龙板组成的“团龙”气势恢宏。林建伟 摄

国家级非物质文化遗产大田板灯龙代表性传承人范开梦在制作龙头。林建伟 摄

广平村村民郭晋钟在装饰龙头。罗昱伦 林生钟 摄

郭立新在家中自制龙板。罗昱伦 林生钟 摄

男女老少一起剪龙鳞纸花。林跃 摄

长达1300多节的建丰村板灯龙在街道上穿行。苏晋锻 摄