芷溪花灯游行。叶先锋 摄

东南网2月12日报道(福建日报记者 徐士媛 罗小春 通讯员 黄水林)

核心提示

“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录后,“非遗过大年”无疑成为乙巳蛇年春节的“重头戏”。年味儿在韵味十足的非遗宴席中翻腾上涌。春节假期虽渐走远,但新春余韵却在接连不断的非遗展演下持续萦绕着神州大地。

今天是正月十五,四方游龙聚中轴非遗汇演在北京举行。其中,来自闽西的“姑田游大龙”将作为“闽西客家元宵节庆活动”的代表项目在北京中轴线上一展“天下第一龙”的风采。

闽西元宵节庆是参与“春节”申报人类非物质文化遗产代表作的项目之一,早在2008年就被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录。在漫长的历史传承中,闽西元宵节庆不但没有日渐式微,反而展现出愈加蓬勃的生命力。特别是2024年以来,闽西元宵节庆多次走出福建,亮相贵州、成都、广州等地,书写华丽篇章。

非遗魅力惊艳百年时光

闽西,是客家先民在文化里程中告别中原的终点和成为客家人的起点。客家人在由北向南的长途跋涉中,不仅保留了古老汉民族的优秀传统文化,还吸收了闽越、畲、瑶等族的优秀文化,形成了风情万种、独具特色的客家文化。兴盛传承于闽西的客家元宵节庆正是客家传统文化的重要组成部分。

客家元宵节庆民俗活动,在纵向的年代和横向的地域传承着,是客家民系数百年发展的时间记忆。在闽西,以活跃于连城县的姑田游大龙、芷溪花灯、新泉烧炮等最具特色。时至今日,客家元宵节庆仍被视为客家社会形态、传统精神赖以世代相传的重要载体,而这与其本身的习俗特点和文化魅力息息相关。

“客家元宵节庆最为显著的一个特征便是内容丰富,即便是同在连城,不同乡镇也会发展出不同的庆祝形式。”连城县文体旅游局副局长高小青表示,客家元宵节庆的几大活动各有亮点。

游大龙宏伟壮观。数百人擎起大龙穿村而过,从白日游至黑夜,从村头闹到村尾,村民簇拥大龙绕过田垄,穿过村道,见首不见尾的“神龙”令人震撼。

芷溪花灯精巧美丽。小纱灯、花篮灯、鲤鱼灯、牡丹灯……百来个小灯组成一人高的花灯,再由鲜艳的绸花、人物绘画、彩色玻璃珠等装点花灯。点灯后,芯火透出通草纸,衬得花灯玲珑剔透,花灯游行队伍所到之处花团锦簇,明烛夜空。

新泉烧炮直白热烈。1万至10万响的鞭炮在家门前燃起,顷刻之间,火光冲天,硝烟弥漫,“烧”出一年大发吉利之兆,而后煮鸡下酒,宴请亲友,场面蔚为壮观。

闽西客家地处山区,历史上山高林密、地薄水深,形成各自的小社会,各个乡镇在传承发展客家元宵节庆时将其与当地的风土人情和实际需要紧密结合。

大龙游行中,有的乡镇游的是板凳龙,有的乡镇游的是花灯龙;花灯巡游中,芷溪花灯重在匠心独运的工艺技巧,抚市花灯则重在表演民间故事……

“客家元宵节庆的呈现形式不一而足。”高小青说,参与者能在多元的表现形式中找到契合自身审美和兴趣的地方,发现这些民俗活动的闪光点。

客家元宵节庆讲究“全民娱乐”,活动的举办多以村为单位,而每年又会由村中的各个姓氏轮流做主办者。活动组织得好不好关系着家族荣誉,在全族通力合作的过程中还能进一步增强家族凝聚力。

每当元宵来临之时,闽西客家人民还会邀请亲朋好友前来参加活动,并设酒席。罗坊乡下罗村村民罗礼通表示,元宵节庆提供了交流感情的机会,增强了亲族之间的凝聚力和团结力,这也是他们重视元宵节庆的重要原因。

此外,客家元宵节庆还寄托着闽西客家人民最朴素的愿望。无论是在大龙身上写满“国泰民安”“风调雨顺”等祝福语,还是每一盏花灯背后的动人故事等,都寓意着新的一年和谐幸福,是客家人民对美好生活的向往。

“客家元宵节庆丰富了当地群众的精神文化生活,几百年来一直维系和吸引全体客家百姓参与其中。如今,这些民俗已经成为客家人的深厚信仰。”高小青表示。

世代传承延续文化血脉

元宵节庆前一个多月,芷溪花灯制作技艺代表性传承人黄世平忙得不可开交。今年轮到村里的邱姓一族出灯,黄世平和徒弟同往年一样承担起为出灯宗族制作花灯的重任。

在一众做灯的老师傅中,几张年轻面孔格外引人注目。“这位是假期返乡的大学生,他一到假期就往我这儿跑,另外两位小女孩是本地中学的学生,今年也来学习制作花灯。”黄世平介绍道。

黄世平口中常往他家跑的大学生名叫黄志翔,目前是江西宜春学院的一名在校生,同时也是芷溪古村大学生志愿服务队的牵头人。黄志翔告诉记者,保护传承包括芷溪花灯在内的芷溪古村传统民俗文化,是他组建这一志愿服务队伍的初衷。

每一个芷溪人与花灯的缘分在幼时便已建立。

“小的时候,家人常常带我去参加村里的民俗活动,久而久之,我就喜欢上了这些民俗活动。”黄志翔说,小时候由于力气不足,自己只能在旁观看,而后随着年龄的增长,渐渐地能在花灯游行队伍中抬旗子、打锣鼓,进入初中后,表演红龙缠柱和舞狮更是不在话下。

从看民俗到办民俗,让年轻后代成为举办民俗活动的重要力量是客家元宵节庆能够代代相传的重要因素。通过家族长辈的言传身教,年轻一代主动成为活动的深度参与者。

黄志翔还记得,2018年恰好是黄氏家族出灯。作为当地人丁兴旺的家族,黄氏那一年出灯超过百盏,并在正月初三举办了耀眼的“百灯会”。黄志翔说,“百灯会”的盛况仍历历在目,百盏花灯将夜空照得亮如白昼,人群更是将灯会围得水泄不通,美丽景象不仅让他感叹,更让他为家族、为芷溪感到自豪。

2023年,黄志翔在芷溪古村召集大学生自发组成表演、服务队伍。通过同学介绍、在社交媒体上发布信息等方式,队伍日渐壮大,甚至吸引了隔壁村乃至上杭县的大学生加入,目前队伍人数近200人。“每年我们都会为芷溪花灯巡游招募大学生参与者,今年70个名额,已经全部报满。”黄志翔说。

在闽西,还有很多像黄志翔这样愿意为保护传承当地优秀民俗文化贡献力量的年轻人。

罗礼通说,在罗坊,族中10岁以下的适龄孩子几乎都会报名参加村里每年举行的元宵民俗活动,在外的族人还会特地将孩子带回村里参加面试,在外学习工作的青年也会想方设法请假回村参加活动。

传承优秀民俗活动既是一项家族教育,亦是校园教育的重要一环。

“我现在每周给芷溪中心小学上三节课,给连南中学上一节课,为村里的中小学上花灯制作课已经有5年了。”黄世平表示,随着老一辈渐渐老去,需要培养传承民俗文化的年轻力量,建立起孩子对优秀民俗的兴趣。

不仅在芷溪,连城各乡镇都将传统民俗、非遗搬进校园,客家元宵节庆也在多所幼儿园和中小学落地生根。

走进连城县冠豸小学的客家游大龙艺术制作工作坊(下称“大龙工作坊”),黑板上画着大龙的制作示意图,教室内摆放着龙骨架和尚待组装的龙头和龙身。大龙工作坊的负责老师罗青标告诉记者,这些都是由学校师生制作的。

2018年,冠豸小学成立大龙工作坊,教学生制作大龙,并定期开展游大龙活动。在大龙工作坊成立前,冠豸小学就常组织学生开展游大龙研学活动。

在一次研学活动中,当孩子们将制作的大龙抬到室外展示时,等待已久的姑田镇乡亲立即放起鞭炮迎接大龙。“孩子们只花了不到两个小时制作,做出来的龙还比较粗糙,但乡亲们却放起鞭炮热烈迎接。”罗青标表示,乡亲们对大龙的热爱令在场的老师十分动容。

大龙工作坊每年招收36名学生,但年年报名人数都远超既定名额,100多人报名是常态。孩子积极踊跃,家长倾力支持。“制作材料都是由家长主动提供,还有家长亲自上山去砍制作骨架的竹子。”罗青标说。

在一代又一代的口口相传中,在“要从娃娃抓起”的传承理念下,闽西客家人民发自内心地珍视先辈留下的文化珍宝,越来越多的年轻人身体力行地为传承弘扬客家民俗文化贡献力量。

文旅发力扩张影响版图

大年初一,姑田镇的制龙师傅开始了新一轮红红火火的制龙工程。比起往年,今年师傅肩上的任务更艰巨,他们不仅要忙着村里元宵游大龙的事宜,还要为在北京中轴线的游大龙表演做准备。

去年至今,客家大龙“游”出了连城,“游”向了上杭、成都、贵州等地,今年前往北京。芷溪花灯同样走出了闽西,为厦门、广州等地群众献上了客家民俗文化盛宴……客家元宵节庆在闽西以外的广阔天地一展风采。

闽西土生土长的客家元宵节庆为何能打破地域界限,吸引众多来自外界的目光?高小青说:“‘非遗奇妙夜’让越来越多人认识了客家元宵节庆,客家传统民俗文化的影响力随着活动的出圈持续向外扩散。”

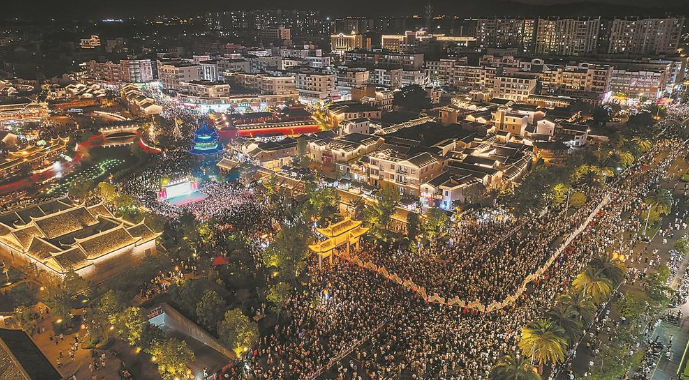

“非遗奇妙夜”是连城去年启动的一项文旅工程,如今已经成为连城的一块文旅“金字招牌”。自去年“五一”开始至今,连城已在四角井历史文化街区连续举办“五一”档、暑期档、国庆档、元旦档、春节档“非遗奇妙夜”系列文旅活动,带着浓烈客家风情的非遗技艺走进历史文化街区,川剧变脸、潮汕英歌舞等我国其他地区的民俗文化也同样在现场大放异彩。

“非遗奇妙夜”为闽西客家非遗文化带来了“泼天”的人气。连城当地一家饭店在暑期“非遗奇妙夜”期间的翻桌量是日常的近10倍;连城冠豸山景区因“非遗奇妙夜”带来的巨大人流量不得不在下午1点就停止售票,为历史首次;156万群众慕名而来,500万人“围观”直播,旅游总收入16.7亿元,去年国庆档“非遗奇妙夜”的流量令人惊叹……

“非遗奇妙夜”积攒的人气和流量像一颗威力巨大的爆破弹,打通了客家元宵节庆向外“冲锋”的道路。

“打出名号后,不少演出邀请纷至沓来。”高小青表示,姑田游大龙在成都和上杭紫金山的演出都是当地主动找上门,由于两场活动时间相近,主办方都极力要求连城一定要将大龙带到现场。

邀约上门的机会可遇不可求,主动向外蹚出一条路更是关键。无论是大龙在贵州“村超”惊艳亮相,还是到北京和全国各地的非遗技艺争奇斗艳,都是连城主动向外拓展的结果。

“在‘村超’现场,我们的龙一抬出来就吸引了全场的目光,观众们从未见过如此大龙,又惊奇又震撼。”高小青说,参加贵州“村超”是姑田游大龙首次主动赶赴这么远的地方参加大规格活动,起初大伙儿心里没底,但现场观众的反应让他们无比自豪。

外界的称赞和喜爱给予了连城接二连三毛遂自荐的勇气。

在一次工作会议中,连城县文体旅游局的工作人员无意间了解到中国工艺美术馆计划在春节期间举办非遗展演,随后立即将此信息向局里汇报。连城县文体旅游局当机立断,与中国工艺美术馆取得联系。高小青说:“游大龙是春节参与人类非物质文化遗产申报的其中一项内容,和表演主题高度契合,再加上游大龙的名气已经打出去了,我们顺利取得了参演资格。”

推动闽西客家元宵节庆向外走,连城政府部门在前开道,在外乡贤在后辅助。

在几次的外地活动中,多位在外地的连城老乡主动联系连城县文体旅游局询问是否需要帮助。连城县文化馆馆长巫水招说:“去年芷溪花灯参加广府庙会活动,在广州的连城老乡几乎都来了,出钱出力。有的人动用自己的人脉扩大活动宣传声量,有的人敲锣打鼓参与花灯巡游,还有人为活动免费送来盒饭。”

借着“走出去”的机会,客家元宵节庆在和其他非遗交流碰撞的过程中取长补短,特别是姑田游大龙在兼收并蓄中迈出了创新的脚步。

传统姑田游大龙以十番音乐为配乐,但经过几次大型表演,大家发现十番音乐气势弱,与大龙蓬勃的气势不匹配,便计划排演新音乐,在乐队中加入大鼓、钹、唢呐等乐器,同时增加一面大旗增强表演气势。此外,为了使大龙便于保存和运输,大龙的制作工艺也在不断改进。

游大龙文创在贵州“村超”的“试水”结果令人欣喜,也让连城看到了文创市场的需求以及发展文创产业的希望。

“我们带了100多套大龙摆件,本来没打算卖,只是想着反正是库存,不如带到现场以抽奖的形式送给观众,没想到一摆上桌瞬间就被抢空。”高小青说,经过几场大型表演活动,客家民俗文化的品牌效应逐渐建立。虽然做文创难,但也想先从姑田游大龙这一具备了一定知名度的IP做起,一点一点地探索文创市场。

“举全县之力让更多人认识客家非遗、了解客家非遗、爱上客家非遗,已经成为连城上下的共识。”高小青表示,连城将2025年定为“文旅跨越发展年”,将紧紧抓住广龙对口合作、厦龙山海协作等机会,既利用好现有的文旅渠道,也开辟新的合作通道,带着包括客家元宵节庆在内的闽西客家传统文化走出去,在更多地方绽放风采。

记者手记

培育传承优秀传统文化的青春力量

福建日报记者 徐士媛

从各大旅游平台非遗城市旅游搜索量和订单量井喷式增长,到各地使尽浑身解数举办民俗表演和非遗展示活动,可以看出,当下越来越多优秀传统文化拂去蒙尘,走进现代生活,也彰显了当代人对中华优秀传统文化的历史自豪感,对优秀传统文化复兴的深沉渴望。

“我们这一代人渐渐老去,把这些老手艺传承下去,年轻人要扛起担子。”在采访过程中,连城芷溪花灯制作技艺代表性传承人黄世平道出了传承文化薪火是一场“接力赛”,需要一代接着一代自觉担负起这份使命。

如何激发年轻人为优秀传统文化的保护传承贡献青春力量?

记者认为,首先要构建参与式传承生态。在连城,包括元宵节庆活动在内的传统民俗活动以普通群众广泛参与为基础,全民参与性突出。更为关键的是,这份“参与”并非停留于“接受”层面,而是上升至“生产”层面。亲族长辈的身体力行与言传身教是至关重要的催化剂,年轻一辈在亲族长辈的带领下,自小接受优秀传统文化的熏陶,深度参与民俗活动的组织举办,在“生产型参与”中自然而然地建立起对优秀传统文化的认同。

其次要优化教育模式。培养年轻一代对优秀传统文化的兴趣要从娃娃抓起,激发他们的主动性和积极性。连城县通过开展“一园一品”工程,将非遗文化带进中小学校和幼儿园,利用沉浸式的课堂设计和多元化的校园活动让传承保护优秀传统文化蔚然成风。

再次要营造文化体验新场景。年轻人热衷追赶潮流,优秀传统文化要在呈现形式上谋创新,特别是要充分利用各类新媒体平台和数字化技术,通过短视频、直播等形式,融合VR、AI等智能技术,重构传播话语体系,吸引更多年轻人的关注和参与。

“非遗奇妙夜”游大龙盛景 叶先锋 摄

组成芷溪花灯的小花灯 张远 摄

连城县冠豸小学定期开展游大龙活动。罗青标 摄

芷溪花灯(连城县文化馆供图)

新泉烧炮(连城县文化馆供图)