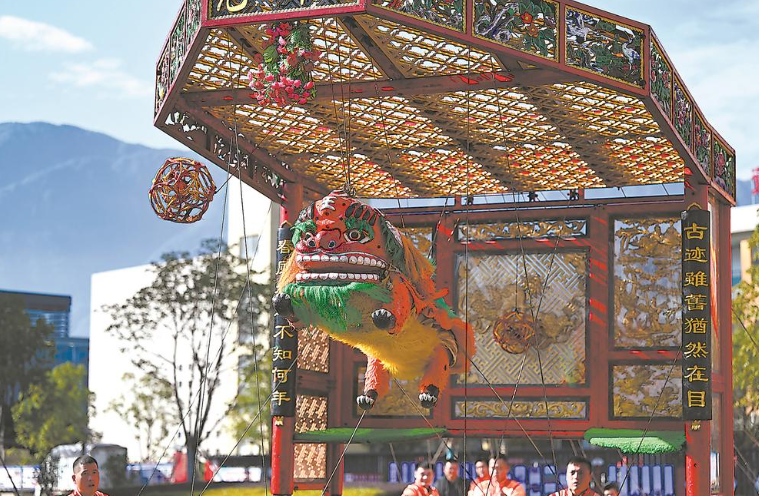

霍童线狮进校园。

核心提示

宁德霍童线狮,作为首批国家级非物质文化遗产,承载着千年的历史与文化。据传,隋代谏议大夫黄鞠公为宁德霍童带来了灌溉技术,造福一方百姓。为纪念他的功绩,当地居民每年农历二月初二都会举办灯会,线狮表演则是其中的重头戏。

线狮,又称抽狮、打狮,是一种集多种艺术形式于一体的汉族传统民俗游艺表现形式。它不仅展示了民间艺人的智慧与创造力,更成为霍童的文化名片。

霍童线狮的技艺源远流长,至今已有1300多年的历史。与其他舞狮形式不同,霍童线狮通过绳索操纵狮子在活动舞台上表演,技艺精湛,独树一帜。这种独特的表演方式,使得霍童线狮被誉为“中华一绝”。

这项技艺传承保护做得如何?在当代有哪些新元素?是否可为当地文旅产业发展助力?近日,福建日报记者走进霍童一窥究竟。

东南网2月15日报道(福建日报见习记者 庄然 通讯员 杨慈监 阮晓涵)

蛇年新春佳节,古色古香的福州三坊七巷洋溢着浓厚的节日氛围。其中,来自宁德市蕉城区霍童镇的“线狮少年”的精彩表演尤为引人注目。

锣鼓声中,少年们身着红衣,牵绳站于舞台后,绳索另一头系在狮子身体各部位,凭借良好的腰功、腿劲、臂力和熟练协调的技能,手动线动、线动狮动。

狮子在舞台上时而腾挪飞跃,时而互相嬉戏,四方来客掌声不断,叹为观止,媒体争相报道。

霍童线狮,这项流传了1300多年的传统艺术,于2006年被列入国家级非物质文化遗产名录,以其独特的魅力传承至今。

2024年,霍童镇“二月二”民俗文化节顺利开展,综合收入超400万元。线狮作为传统文化重头戏之一登场,线上总观看量超1000万人次,助力霍童文旅产业快速发展。

溯源千年

灌溉文明孕育艺术瑰宝

在霍童镇的黄厝里,省级非遗代表性传承人黄文水与线狮的缘分,始于一个充满好奇与梦想的童年。

“看着长辈们的表演,就觉得很有意思。”黄文水向记者介绍说,霍童黄氏和陈氏是线狮技艺传承的两大家族,农忙时务农,农闲时舞狮,“家族里几乎人人都会玩”。

农闲时,村里的祠堂前便热闹非凡,线狮表演如约而至。

小黄文水总是挤在人群的最前面,瞪大眼睛,生怕错过任何一个细节。狮头在夜空中划过优美的弧线,狮尾随风摇曳,每一次跳跃、翻滚都让他热血沸腾,心中那颗对线狮热爱的种子悄然萌芽。

千百年来,霍童线狮技艺主要依靠家族传承与师徒传授,基本在各家族内部流传,且“传男不传女”,就此流传至今。

黄氏线狮队队长黄振巧既是黄文水的亲叔叔,也是他的师傅。“这孩子最刻苦,经常自己琢磨门道,不懂就缠着我们问。”

观察、模仿、练习、揣摩……每当夜深人静,小黄文水便偷偷溜进祠堂“加练”,虽然手指常常被磨得通红,但他从未放弃。

他用心感受线绳的张力,体会狮头与狮尾之间的协调与平衡。每完成一个动作,他都会兴奋地跳起来。

“如果不了解技艺背后的文化底蕴,可能水平就永远停在那里了。”黄文水经过多年的努力,现已成为黄氏线狮队的主力,得到家族长辈的认可,但他还想更进一步。

他开始翻阅古籍,了解线狮的起源与发展,学习线狮表演的传统曲目与故事情节。同时,他还向村里的长者请教,听他们讲述线狮背后的传说与故事。

相传,隋代谏议大夫、开山大祖黄鞠公曾为霍童灌溉村田,造福子民,当地便以举办“二月二”灯会的方式来纪念他,线狮是最具特色的节目之一。

“我们宁德多山地,梯田居多,需要物料运输工具。”黄文水向记者描述,“线狮是不是很像装满水稻的这种运输小车。”

此外,还有另一种说法。明嘉靖三十九年(1560年),日本倭寇入据宁德县横屿岛。名将戚继光率军入闽抗击倭寇,收复横屿岛,村民欢庆。此时线狮入县城表演,大展身手,声名鹊起。

多年来,专家多番论证,并未统一意见。民间更倾向“灌溉文明说”。

线狮不仅仅是一种表演艺术,更是霍童当地的文化瑰宝。为更好地保障线狮技艺的保护与传承,近年来蕉城区每年安排专项资金用于霍童线狮的日常保护工作,涵盖传承人的活动补贴,表演道具的更新与维护,资料的收集、整理和研究工作。

2023年5月31日,蕉城区霍童线狮馆(一期)项目正式投用,总投资超1370万元,游客除了可在霍童线狮馆内近距离沉浸式观看线狮表演外,还可以通过图文、实物等多种形式了解霍童线狮的起源、传承历程以及其在当地文化中的重要地位。馆内相关的文创产品,如抱枕、布挂、印章等深受孩子们的喜爱。

如今,黄氏线狮队主要在霍童线狮馆演出,同时也在积极培养年轻一代的线狮艺人。

当锣声响起,鼓声激昂。孩子们眼神专注,身姿矫健,每一个动作都充满了力量与美感。一批又一批的年轻人正逐渐成长为线狮表演的骨干力量。

2024年以来,当地还以霍童溪为轴线,打造霍童溪乡村振兴精品示范带,霍童线狮作为当地特色文化项目融入其中,吸引了众多游客前来感受线狮技艺的魅力。

薪火相传

非遗“驻”校园的坚守担当

不同于黄氏,陈氏线狮在传承方面选择与当代教育相融合。2024年10月28日,福建幼儿师范高等专科学校艺术教育学院为陈新杰等霍童线狮非遗代表性传承人颁发行业指导教师聘书,邀请他们走进校园。

“想从娃娃就开始普及,不能让老祖宗的宝贝在我们手里断掉。”省级非遗代表性传承人陈新杰还记得第一次见到霍童中心小学教师郑瑞彬时的情景,双方一拍即合,“郑老师的情怀打动了我,我们决定一起把学校的线狮队办起来”。

郑瑞彬领着记者观看学校线狮队的彩排,让人颇为震撼,很难想象这些技艺精湛的表演者只是小学五年级的孩子。

随着一声清脆的铜锣响,全场静默,所有人的目光聚焦于操场中央那片用彩旗装饰的小舞台上。舞台背景是一幅精美的壁画,描绘着霍童古镇的秀丽风光与线狮起舞的壮观景象。

四位小演员手持长绳,他们身形矫健,眼神专注,仿佛与手中的线狮融为一体。

狮子跳跃、翻滚、嬉戏……栩栩如生,灵动讨喜。突然,狮头高昂,孩子们的巧手拉动,狮身轻盈跃起,时而低首觅食,时而仰天长啸,每一个动作都精准到位,充满美感。

相较于技艺传承,学校更注重深刻挖掘并呈现线狮艺术中蕴含的情感内核。最为孩子们所喜爱的是“母狮哺育”这一经典桥段。

母狮以一种近乎神圣的姿态,向小狮展示着生命中最质朴却也最伟大的行为——“哺育”。小狮依偎在母狮身旁,不停舔舐,表达感谢。

这一幕,如同人类世界中母子间那份无需言语便能深刻理解的纽带,触动着每一位观众的心弦。

郑瑞彬和陈新杰带出了许多优秀的小徒弟,“通过学习线狮,学会为人,学会担当,这是我们更看重的”。

黄敬轩目前虽已读初二,还时不时回到母校和学弟学妹们一起练习线狮。

曾经,黄敬轩对读书始终提不起劲,常常表现出一种淡漠与疏离。然而,在他接触并深入学习线狮后,情况发生了变化。

练习“母狮哺育”时,黄敬轩一下子被“击中”了。“妈妈供我读书很不容易,我不该那样浪费大好时光。”回忆起母亲生活中的点滴,黄敬轩流泪了。自此,他立志读好书,将来做个对社会有贡献的人。

眼下,霍童镇非遗传承“中青小”梯级人才队伍已逐步建立。当地积极促进线狮文化进校园,通过在霍童中心小学等学校开设线狮课程,培养出更多的非遗传承人才,为线狮文化的传承与发展注入新的活力。

2024年,霍童中心小学获评“霍童线狮技艺传承基地”,实现了从非遗“进”校园到非遗“驻”校园的转变。

展望未来

线狮技艺走向世界舞台

小演员里有一名年仅12岁的鼓手汤麟杰,现已是兴贤“少年线狮队”的主力,被队长陈吉宏亲切地称为“猴子”。

“他对线狮的热爱超乎常人。”陈吉宏对汤麟杰这位小队友很钦佩,“就连睡觉的时候都在听潮汕醒狮的音乐。”

床头,一台老旧的收音机正低吟浅唱着潮汕醒狮的雄浑乐章。激昂的鼓声如同远古战场上的战鼓,每一次敲击都震颤着空气,也震颤着汤麟杰稚嫩纯净的心弦。

即便合上双眼,汤麟杰的脑海中,线狮仿佛真的跃动起来,灵动飘逸,充满力量。每个动作都精准无误,每个细节都入木三分。

鼓手就像团队的“总指挥”,鼓点决定了线狮表演的节奏。“别看‘猴子’小,我们都得听他的。”陈吉宏向记者打趣道。

相比传统的线狮表演,“线狮少年”更具现代感和创新性,他们在保留线狮传统技艺的基础上,大胆融入了现代元素。RAP(说唱)、街舞、搞笑桥段等潮流时尚元素的加入,在传播方式上不再只是口耳相传,而是借助直播、短视频等当代融媒体方式,让线狮表演焕发出新的活力。

2024年,“线狮少年”迎来了第一次出省表演的机会——在上海“今潮8弄”举办非遗展示。这对于他们来说,是一次全新的挑战,也是一次向世界展示霍童线狮的机会。

“每个人有自己的工作或学业,但听到能让热爱的线狮有机会亮相全球,大家心往一处想,拧成一股绳。”团队成员陈潮供职于深圳一家互联网企业,为了参加表演,专门请假飞往上海。

当熟悉的背景音乐《男儿当自强》响起,线狮在舞台上舞动的同时,街舞动作巧妙地穿插其中,充满力量感的舞蹈与线狮的灵动相得益彰。说唱的加入,更是为表演增添了一份时尚与活力。搞笑桥段的设计,让整个表演更加贴近大众,引得观众笑声不断。

线狮技艺自此“出圈”,走向世界。

公益纪录片《线狮少年》随后在国内外各大平台正式上映,总播放量过千万次。这部纪录片真实地记录了“线狮少年”的个人成长历程和他们对非物质文化遗产的传承创新。

同年,该纪录片荣获上海电视艺术家协会第五届短视频大赛“最佳作品奖”。

在这些少年的手中,线狮已不再仅仅是传统艺术的载体,更是连接过去与未来、中国与世界的桥梁。

记者手记

打开非遗保护传承新思路

福建日报见习记者 庄然

线狮作为极具闽东地域特色的传统表演艺术形式,上千年来深受当地群众喜爱。然而,随着现代娱乐方式的多样化,传统的线狮表演逐渐失去往日辉煌。

曾因传承人的不断减少,线狮技艺面临失传的危险。缺乏系统的传承机制、资金投入不足、文化内涵挖掘不深等问题严重制约了线狮的传承与发展,使其在当代社会逐渐被边缘化。加上线狮制作工序复杂,表演技艺难度高,需要花费大量的时间和精力去学习训练,这使得许多年轻人望而却步。线狮制作、表演技艺的保护传承已是刻不容缓。

近年来,霍童镇党委政府采取了一系列积极有效的保护举措。如投入资金建造霍童线狮馆,与霍童古镇文旅经济相结合,同当代教育体系融合发展等,取得了明显成效,让非遗重新焕发生机。

与此同时,“线狮少年”也为非遗传承提供了新的思路。这群因热爱线狮而走到一起的青少年,从儿时起,就通过模仿、请教、切磋而不断成长,而且他们将当下的说唱、街舞、脱口秀等各种时尚元素融入线狮传统技艺,获得年轻人的喜爱。随着纪录片的播放,还让线狮走向了世界舞台。

用好现代科技,为线狮技艺的保护传承提供助力。比如使用虚拟现实技术,观众可通过互联网身临其境地感受线狮表演的震撼,与线狮近距离互动。增强现实技术则可以让线狮在线下场景中呈现出更加奇幻的效果。线上课程的开发则使线狮学习变得触手可及。

此外,鼓励社会力量积极参与其中。以广东为例,当地人喜爱醒狮,湛江还成立了龙狮武术团,让社会资本“牵手”地方民间艺术,成为助力非物质文化遗产传承发展的有益尝试。类似的成功经验做法或可借鉴。

线狮技艺人在制作线狮头部。

霍童线狮馆外景

线狮技艺人将上色后的线狮进行组装。

老艺人在校园进行表演教学。

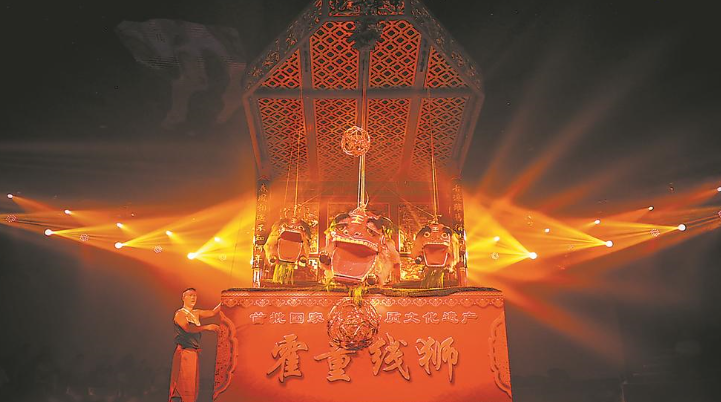

霍童线狮表演现场

(本版图片由受访者提供)