“奇异福建龙”及“政和动物群”生态复原图 图源:中科院古脊椎所微信公众号

东南网2月17日报道(福建日报记者 张颖 实习生 张灿)

核心提示

2025年2月13日,一只1.5亿年前生活于八闽大地的鸟登上了国际学术期刊《自然》。这只“政和八闽鸟”是目前世界上已知最早的鸟类之一,将现代鸟类身体构型出现的时间向前推进了近2000万年(详见2025年2月14日福建日报1版报道)。

英国爱丁堡大学古生物学家斯蒂芬·布鲁萨特在配发的观点文章中称赞:“‘政和八闽鸟’是里程碑式的发现,是自19世纪60年代初始祖鸟化石发现以来最重要的鸟类化石。”

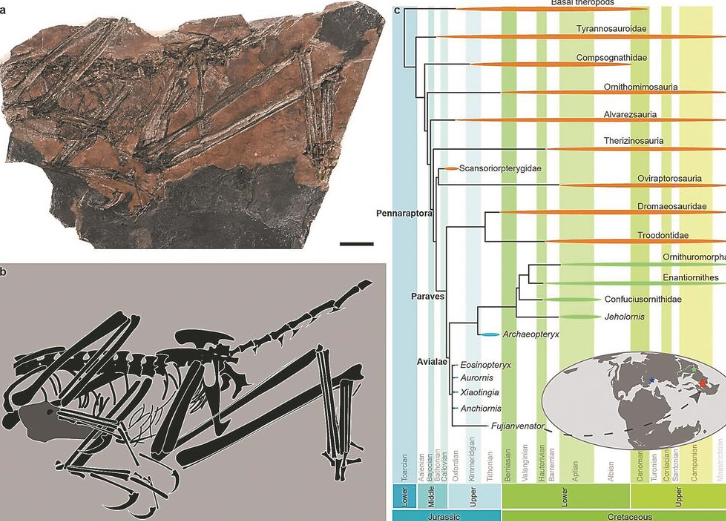

2023年9月6日,“奇异福建龙”作为目前发现的世界上侏罗纪最晚期和地理位置最南的鸟翼类恐龙,也登上过《自然》杂志。同时亮相的还有距今1.5亿年至1.48亿年的陆相生物群——“政和动物群”。

从福建第一“龙”到世界第一“鸟”,“低调”的福建瞬间在全球出圈。其实,在发现“奇异福建龙”之前,福建是全国为数不多没有发现恐龙骨骼化石的省份之一。

短时间内,古生物化石调查研究重磅成果接续亮相,从“贫瘠省份”跃升为古生物研究的富矿。为何是福建?为何是政和?近日,记者走进福建省地质调查研究院(以下简称“福建地调院”),与参与中国科学院古脊椎动物与古人类研究所(以下简称“中国科学院古脊椎所”)联合研究团队的成员,揭秘寻“龙”探“鸟”之旅。

此次采访,从一张泛黄的中国科学院出具的鉴定报告开始,福建地调院副院长、总工程师陈润生说:“感谢前辈,我们是站在他们肩膀上幸运的一代人。”纸上,3个历经岁月依旧清晰的签名印证了央地院所跨越50年的两度携手。

确定发掘点,一波三折地查找

“福建龙和八闽鸟都是在同一处地层发掘出来的。”摊开政和大溪盆地的地图,福建地调院古生物化石青年研究团队负责人汤建荣指着其中的一个圆点说道。

目前调查显示,政和大溪盆地呈东西走向,最宽处6公里,是一个面积约3平方千米的火山沉积盆地。发掘地点位于盆地中北部,面积300平方米。

这块神奇的区域,连续出了“龙”,飞来“鸟”。但是要找到它的准确位置,却是一波三折。

时针拨回到2021年4月,福建地调院与中国科学院古脊椎所联合组队开启探寻福建恐龙之旅,主要进行恐龙化石的前期考察工作。中国科学院团队由知名的恐龙研究专家尤海鲁教授带队。

根据20世纪70年代留存的地质调查资料,联合团队期望在政和大溪盆地有所发现。1974年,福建省区域地质测量队(福建地调院的前身)开展1∶20万区域地质调查的时候,在政和大溪盆地发现了一些古脊椎动物化石,包括龟鳖类,还有离龙类。

考察队进行了4天的初步踏勘,但是没有收获。“大家敲了4天,发现岩层破碎,只看到一些植物类和鱼类化石,当时大家讨论有没有另外的化石点。”汤建荣回忆说道。

“陈总让我去资料室查询20世纪70年代资料。当时的资料都是手写记录本和手绘地质剖面图,还有化石鉴定报告。根据剖面岩性分析和层位对比,逐步筛选出比较确认的化石点位。”汤建荣说。

根据剖面资料、地质点记录及当时的化石鉴定报告,带队负责人徐立明判断出另外的一个化石点。于是,他带着团队成员任鑫鑫前往山上,经过数百米的跋涉,终于找到了新的疑似化石层位。

仅仅敲了10多分钟,徐立明就敲到了一只不完整的鳖化石。尤海鲁老师得知这一消息后迅速赶到现场,对化石加以确认。“当天下午,联合团队进行深入发掘,徐立明又成功发掘到一只完整的龟化石。”回忆起当时的情景,福建地调院高级工程师周国武难掩喜悦,“应该就是这个点了。”

2022年4月,福建地调院区域地质调查所技术负责、古生物化石研究团队负责人之一徐立明带队再赴政和,对化石点进行更详细的潜心摸排,并确认了发掘地。同年10月16日,福建地调院和中国科学院古脊椎所的联合研究团队进驻大溪盆地,开启发掘工作。

清除植被和浮土,挖机开了一道3米多深的探槽。谁也不曾预料,就在当年10月23日,政和大溪盆地就送出了一份“大礼”——侏罗纪最晚期、地理位置最南的鸟翼类恐龙——“奇异福建龙”化石出现在联合团队的眼前。

此前,世界仅有两个存有侏罗纪鸟翼类恐龙的化石点,其中一个是我国北方著名的燕辽生物群,另一个是发现始祖鸟的德国索伦霍芬。因为此次发掘工作,福建政和成为全球第三个存有侏罗纪鸟翼类恐龙化石的地点。

联合团队不仅发现“奇异福建龙”化石,还发现了大量保存完好的爬行动物,包括水生、半水生的龟鳖类、离龙类化石。正是基于如此高的化石丰度和多样性,以及确切的年代学框架,研究人员将其命名为“政和动物群”,这是目前全球已知侏罗纪最晚期、地理位置最南的保存有鸟翼类恐龙的动物群。

“发现了福建龙以后,我们更加坚信在这个地方还会有更多的惊喜。”汤建荣说道,“福建龙所在的沉凝灰岩夹层,表明当时这个地区有火山喷发,因此应该发生过突发事件,有更多的动物在此被埋葬。”

福建省自然资源厅立即上报自然资源部和国家化石办,及时安排专家赴现场指导,积极申请自然资源部批准同意政和进行进一步科学发掘。同期开展政和大溪化石产地评价评级和保护现状调查,组织专家指导地方做好产地保护规划,协调推动国家级古生物化石集中产地申报等后续有关工作。

追寻和等待,直面“科研的寂寞”

尽管团队信心大增,但又是漫长的一年追寻,2023年11月11日,“政和八闽鸟”才出现。

那天,一块在岩石中只露出部分肩带骨骼的鸟类化石,是负责接送联合团队的越野车司机、来自福建地调院的林虓发现的。他陪同联合团队在福建“走南闯北”,时不时还下场敲板。作为业余古生物发掘爱好者,他俨然已是熟练的现场技术人员,他的发现让整个团队精神振奋。

“那天晚上我们庆祝了一番。”团队成员、福建地调院高级工程师王林昌说道。由于化石本身的稀少和发掘的偶然性,枯燥重复的野外工作中,情绪则会随着变化莫测的发掘状况起起落落,就像坐过山车一般。

作为年轻的科研工作者,汤建荣特别理解中国科学院团队领队王敏。面对未知的可能,他们满怀期待,但常常遭遇失落。2021年10月起,王敏团队和福建地调院人员在多个晚中生代盆地开展大规模野外发掘。起初是在霞浦地区,每次一待就是四五十天,他们发现了大量鱼类、两栖类、龟鳖类等脊椎动物化石,却迟迟未见恐龙和鸟类化石的踪影。

“就像我们平常过日子一样,你不可能天天都这么开心。”王林昌说道,“低潮的时候回头看看,只是时间成本的问题。”

说起这4年,追寻和等待总是交替出现,王林昌、周国武和汤建荣都感叹,这期间遇到福建古生物化石资源调查“井喷”,见证了化石研究事业不断推向新高度。

福建历来重视基础地质研究,特别是中大比例尺精度的区域地质调查进度位居全国前列。早在20世纪50年代和20世纪70年代,福建省就分别启动了1∶20万、1∶5万区域地质调查工作,确立了各时代的地层层序,其中就包含晚侏罗世的地层。

“十四五”以来,福建省自然资源厅会同福建省地矿局,加大全省古生物化石调查研究力度。2020年12月,根据福建中生代古地理、古环境演化特点和类比周边省份恐龙赋存规律,启动部署“福建恐龙化石赋存沉积环境研究”项目。

“当时周边的省份陆续都发现了恐龙,团队就去实地调研,从广东到江西,还有浙江,走了一圈。分析恐龙类型,研究恐龙蛋、恐龙骨骼、恐龙足迹赋存在哪个岩性,赋存在什么样的环境、什么样的地层,寻找分布的规律,在福建寻找类似的古生物生存环境和地理环境,从而缩小目标。”王林昌说道。

2022年,福建省自然资源厅部署闽西地区晚中生代盆地地质遗迹及古生物化石资源调查。2023年,福建重点古生物化石产地评价评级及保护现状调查启动,查清政和、上杭、漳浦、霞浦、宁化等5个重点古生物化石产地的化石资源赋存情况,查明各集中产地化石赋存规律,圈定5个集中产地核心化石产层及产区。

据福建省地矿局党组成员、总工程师陈福龙介绍,从目前的勘测结果来看,在福建上杭、宁化、沙县、泰宁、武夷山等地的红层盆地探寻恐龙和鸟类化石的潜力巨大。在安溪、永安、仙游、霞浦、福鼎、武夷山等地的火山喷发间歇形成的山间盆地可能是下一个“政和动物群”的藏身地。在龙岩、三明、南平等地的晚三叠世至中侏罗世时期(距今2.3亿~1.63亿年间)河湖相地层或许藏着更古老的鸟类祖先。

一张鉴定,见证跨越半世纪的携手

在陈润生的手机里保存着一张照片,是1974年5月6日中国科学院古脊椎所出具的“福建满洲鳄鉴定报告”。

早在1974年,福建省区域地质测量队(福建地调院前身)就将在政和大溪发现的古脊椎动物化石寄给中国科学院古脊椎所,所里的老前辈周家健、叶祥奎、杨钟健对这些化石进行了鉴定,“真骨鱼类,鳖超科属种未定,满洲鳄,晚侏罗世……”白纸上,蓝字一笔一画记录福建脊椎化石的第一次科学认定。

“这份报告吸引了中国科学院古脊椎所两位女科学家张弥曼院士和周家健老师来到政和,与队里的李兼海等同志一起开展野外古生物化石调查工作。”陈润生说,“他们在政和大溪发现了一些鱼类化石,这是福建地质人和中国科学院古脊椎所的首次合作。”

说起老科学家的风骨,陈润生几近哽咽。“周家健老师原来是上海出生的富家小姐,曾经梦想做电影明星。投身古生物事业,她在野外奔波,巾帼不让须眉,毕生矢志不渝。她很关心福建,在尤海鲁老师来福建后,她一直过问进展,即使病重依然牵挂。”

据了解,上世纪70年代的地质调查记录中,化石所在的地层被精细标注。“可以说,前辈们翔实准确的记录,为最终确认挖掘点起到了关键作用。他们树立了标杆,科学严谨的态度、无私奉献的精神,都是留给我们的财富。”陈润生说道。

50年前,一张鉴定书留下了福建古生物化石的一缕微光。但是从上世纪70年代直至2020年,福建的古生物资源调研工作沉寂无声,即使周边省份陆续发现恐龙遗存,福建依旧“贫瘠”。

“尤海鲁老师说要来考察,第一次都没当回事。”陈润生说道。直到2020年11月,在龙岩市上杭县临城镇龙翔村发现晚白垩世恐龙足迹群化石。这是福建省首次发现与恐龙有关的化石。

当时第一时间在现场看到足迹化石的陈润生,第二天接到了上杭县自然资源部门的求助,他回电尤海鲁教授,希望得到强力外援。2021年,历经了近半个世纪,双方再次在政和聚首,将那缕微光变成了星星之火。

无论是中国科学院院士徐星,还是陈润生,都将近年来双方的合作形容为“优势互补”。“我们有基础地质调查与火山沉积地层研究方面的优势,古脊椎所发挥古生物方面的科研优势。”陈润生说道,联合团队各司其职,为科学研究共同发力。

“政和八闽鸟”化石从发现到发布研究成果,历时一年多。“化石年代的确认是重要的,为了证实福建龙、八闽鸟是侏罗纪恐龙和鸟类,团队进行了非常严谨的地质断代研究。”陈润生说。

在成果正式发布前,中国科学院下属的两大权威院所——广州地球化学研究所和地质与地球物理所都进行了采样复核,证明福建地调院的断代是准确的。

“奇异福建龙”化石、“政和八闽鸟”化石的发现,带来巨大的惊喜。陈润生直言,与世界知名的化石发掘地100多年的研究程度相比,福建才刚刚起步,“这是需要几代人一起奋斗的事业,更是一个循序渐进的漫长过程”。

50年前老科学家种下的一粒种子,如今,我们期待它长成参天大树。(冯昕对本文亦有贡献)

声 音

全国政协常委、中国科学院院士周忠和:

政和有望成为世界性古生物化石宝库

过去数十年,我们的重心主要放在华北、东北地区,发现了热河生物群、燕辽生物群等,最近几年才把重心转移到福建。运气非常好,王敏带领的团队与福建团队在短短几年时间内相继发现了“奇异福建龙”,并发现了“政和八闽鸟”。

我认为,除了机遇之外,这也证明福建中生代的化石发掘具有巨大潜力,尤其是在恐龙出现的最重要两个时期——侏罗纪和白垩纪。

目前政和大溪盆地已经发现恐龙、鸟类、鱼类、龟鳖类化石,我们很好奇这个地方能否发现翼龙、哺乳类动物以及其他脊椎动物,包括植物化石和无脊椎动物化石。所有动物和植物的组合面貌加起来,可以更好地复原政和生物群的全貌,也有助于我们更好地恢复侏罗纪生态系统的特征。因此,跨学科的综合性研究是未来需要完成的任务。

虽然“政和动物群”现有发现的种类还不能与热河生物群或者德国同时代的索伦霍芬侏罗纪生物群(始祖鸟发现地)相比,但是我们仅工作了三四年,已经有良好的开端,并且显现出非常好的前景。

不仅仅是政和,还有它的周边地区,可能会有更多的惊喜带给我们,这里非常有望成为世界性的古生物化石宝库。

中国科学院院士、中国科学院古脊椎所所长徐星:

共建实验室,联合打造古生物化石新名片

自2021年开始,中国科学院古脊椎所与福建省地调院就加强了产学研合作,于2021年1月签订初步合作协议,2023年正式签订《福建中生代古脊椎动物发掘和综合研究战略合作协议》。四年来,联合团队取得了一系列重大成果。这说明福建古生物化石资源十分丰富,发现潜力巨大。后续的工作需要双方更为密切的配合。首先,科学的化石发掘工作非常必要,要继续推行上述的战略合作协议。“奇异福建龙”“政和八闽鸟”的发现只是开始,前期的发掘工作表明政和以及福建其他中生代盆地还有巨大潜力,但是这些都需要科学的发掘工作来实现。只有更多关键化石的科学发现,才能助力福建古生物事业的腾飞。其次,依托现有古生物化石成果,古脊椎所计划与福建共建古生物化石研究重点实验室,申报古生物创新型科研平台,持续联合打造福建古生物化石新名片。

福建省自然资源厅副厅长俞文峰:

加强摸底调查,力争取得更多成果

下一步,福建会稳步推进全省古生物化石资源摸底调查,从2025年起将继续部署开展福建早—中侏罗世盆地、闽东地区晚中生代盆地、闽西南地区晚古生代—早中生代盆地古生物化石资源调查,以及全省重点地区新生代盆地古生物化石资源调查等工作,尽快查明全省古生物化石资源分布概况,摸清资源家底。

继续支持做好古生物化石科学发掘、研究与产地保护,根据《古生物化石保护条例》等规定,继续做好重点保护古生物化石发掘申请报批,支持政和大溪、霞浦盐田、漳浦和坑等地开展进一步的科学发掘与研究。

宁化禾口盆地:2024年发现棘龙牙齿等化石,距今9000多万年。该时代的棘龙牙齿化石是福建首次发现,也是国内第二次发现。图为在宁化发现的恐龙蛋化石。

上杭恐龙足迹群:累计发现恐龙足迹超过1500枚,包括目前世界上最大恐爪龙类足迹,以及罕见的12平方米正负模对板保存的化石标本。据专家估算,新发现的化石产地,恐龙足迹赋存数量可达1万枚以上。上杭恐龙足迹群有望成为数量世界第一、多样性最高的晚白垩世恐龙足迹化石群。图为大型三趾型兽脚类足迹化石。

政和大溪盆地:“奇异福建龙”和“政和八闽鸟”的发现地,拥有距今1.5亿至1.48亿年的陆相生物群——“政和动物群”。图为“奇异福建龙”正型标本。

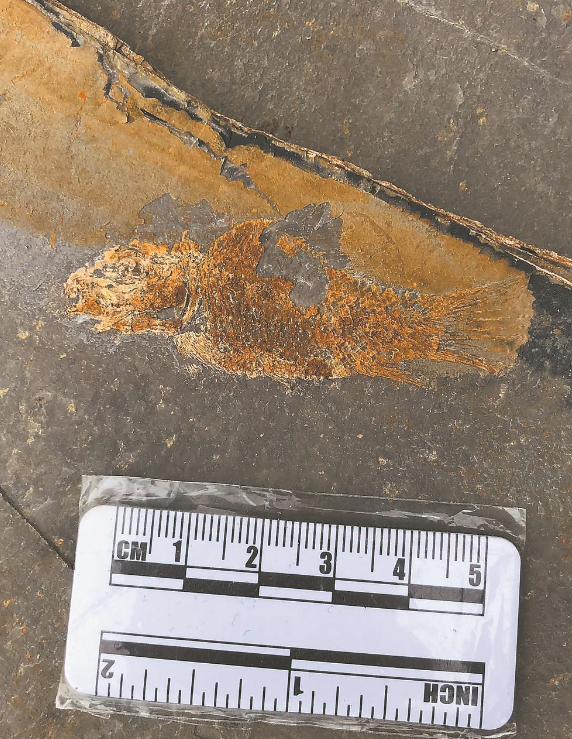

霞浦盐田盆地:2021—2022年,发现大量动植物化石,命名“霞浦生物群”,存续时间距今1.25亿~1.14亿年。图为在霞浦县盐田早白垩世火山沉积盆地中发现的鱼类化石(弓鳍鱼)。

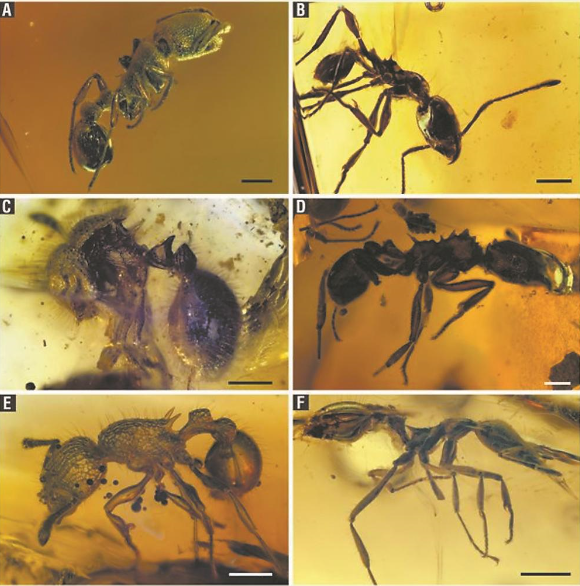

漳浦“琥珀生物群”:目前是中国最大、世界第三大琥珀生物群,距今1500万年左右。图为含虫琥珀。

在政和大溪盆地,联合团队成员正在探讨交流。

本版图片除署名外均由受访者提供