从一穷二白的落后村变身为“中国最美休闲乡村”

南宵逆袭记

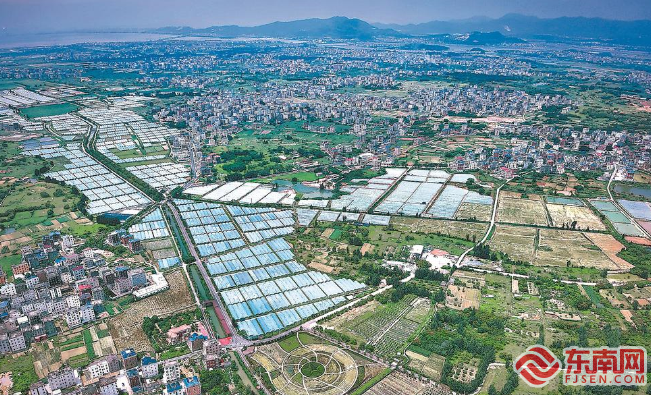

南宵村现代农业产业园俯瞰图 林睿赓 摄

东南网2月22日讯(福建日报见习记者 陈欢欢)沿着福清市江镜镇南宵村的西埔溪步道漫步,微风徐来,溪水潺潺,白鹭翻飞,吸引着不少游客前来体验打卡。很难想象,这里曾是人多地少、资源匮乏、村容村貌差的“后进村”,村里一度还流行着这样的俗语:“南宵南宵,没人吃得消。”

近年来,南宵村通过实施“产业带动、美好家园、文明铸魂、网格治理、强基固本”五大工程,创建“353”党建机制,以三项制度、五步议事、三联三促为村庄发展搭建治理框架,让村子的面貌焕然一新,先后获评“中国最美休闲乡村”“全国乡村治理示范村”“福建省乡村振兴示范村”。2023年,村集体经营性收入达200.93万元。

产业带动 南宵不“难”

步入南宵村现代农业产业园内的凤梨酥馆,酸酸甜甜的香气迎面扑来,久久萦绕在馆内。

“我们正在为制作凤梨酥熬制凤梨汁。”该产业园工作人员介绍,用新鲜熬制的凤梨汁做出来的凤梨酥外脆里糯,颇受市场青睐。

凤梨从何而来?“我们引进台湾团队,在现代农业产业园种植凤梨、芭乐等13种高优水果,共140亩。”南宵村党委书记薛尔辉介绍,产业园还种植了尖椒、牛奶玉米等特色蔬菜1200多亩。

2006年,感到在外工作不顺心的薛尔辉选择回到家乡,正好遇上村“两委”换届,他竞选上南宵村党委书记。看着“一穷二白”的村子,薛尔辉没有被“吓”跑,反而开始思考如何才能改变村子的面貌。很快,他理清了思路——先从撂荒土地入手。

2007年,他带领村“两委”筹集了1800多万元资金,对2800多亩土地进行高标准农田建设、中低产田改造,又引进农业公司发展设施农业,经过10多年的建设,目前已建成集家庭农场、培训研学、农事加工体验等功能于一体的现代农业产业园。

“如今,现代农业产业园每年的租赁收入就有185万元,入驻企业产值达6350万元,带动1380多名村民就业,为村民增加就业收入270多万元,还能吸引游客观光,赋能乡村旅游。”薛尔辉说,今年,村子准备再种上50亩的凤梨,“1亩能赚1万多元,仅凭增种凤梨这一项,村子就能多增收50多万元”。

除了发展特色农业,南宵村还积极盘活本村的历史文化资源,为文旅产业发展奠定扎实基础。

走进南宵村下和洋自然村,成片风格迥异的古民居映入眼帘。白墙燕脊、红砖黛瓦,传统中式院落和南洋风大厝相互交融。

据了解,下和洋古厝为清中期高姓叔侄及其后人营建,村里多数人姓高。下和洋世代重视教育,村里第一代学堂至今保留完好,里头还设置了人物雕像,还原了当时的学习场景。在这座仅有10多平方米的小学堂里,走出了福清第一位中国科学院院士高由禧。南宵村还是福清市革命老区村,其中王亦祥、薛水顺、朱仁坤等3人被评为革命烈士,10多人被评为“革命五老”,有着光荣的革命历史。

红色文化、院士文化、华侨文化等多元文化在南宵村孕育和发扬,而古厝正是其重要载体。

由于年久失修,这些老宅早已破败不堪。为了保护这些历史古建,南宵村党委盘了盘“家底”,最终决定因地制宜,突出特色,以村容改造带动古厝“复活”。2020年,南宵村成立我省首个古厝保护发展合作社,创建了古民居文化产业园,修缮了总面积约5500平方米的步云学堂、高由禧祖厝、医学之家等13栋古民居,并将其入股到合作社。合作社利用古厝群发展旅游,收益反哺古厝修缮保护。

目前,古民居文化产业园已建起革命纪念馆、高由禧院士纪念馆、气象科普馆、古厝图书馆、海丝展览馆等多处展馆,每年吸引外来游客3000多人次。

焕新村容 乡村宜居

在南宵村村口,成排连片的别墅群分外亮眼。这是南宵村整合村里110亩荒废土地,建成的全省最大的新农村住宅小区。

“福清籍侨胞有回乡盖房子的传统,这一现象在南宵村也相当普遍。”薛尔辉说,由于缺少统一规划,自建别墅外观五花八门,层高参差不齐,线网管道布置混乱,影响了村容村貌。

2008年,南宵村按照“统一征地、统一规划、统一建设、统一标高、统一外观、统一核算”的要求,共建成住宅和别墅147栋,既解决了村民的住房需求,又提升了村容村貌。

南宵村对改善村容村貌下的功夫,还不止于此。这些年,村里投入850万元修复西溪主河道6.3公里,道路绿植补种4.7公里;兴建小花园、微菜园40余处;在现代农业产业园区建设生态步道2.1公里,供村民休闲使用;开展人居环境积分制试点,每月实施1次“星级农户”评选,给予积分累计达10分及以上的农户现金奖励……

产业旺了,环境美了,村民的获得感、幸福感、安全感更足了。“一到傍晚,我们就喜欢出来散步、聊天。”采访中,不少村民告诉记者,“在村里就能住上精美楼房,实现就业,这种好日子以前想都不敢想。”