从国产AI大模型惊艳全球,到机器人上春晚转手绢;从中国电动汽车赢得国际市场青睐,到国产3A游戏刷屏全网……新征程上的中国民营企业迎难而上,向“新”而行,向“高”攀登,彰显了韧性与生机。适逢全国两会,新黄河客户端联合全国八省份主流媒体,聚焦民营经济领域涌现出的新质生产力、新气象、新风貌,推出融媒联动报道,一起探寻中国向“新”力的时代密码。

2023年3月6日,习近平总书记看望参加全国政协十四届一次会议的民建、工商联界委员并参加联组会。来自福建的宁德时代新能源科技股份有限公司的曾毓群委员第一个发言,他向总书记汇报了企业研发新能源汽车动力电池,努力占领全球新能源产业制高点的情况。

2019年,在十三届全国人大二次会议的“代表通道”上,安踏(中国)有限公司董事局主席、总裁丁世忠分享了从没有能力赞助2008年北京奥运会而遗憾到2018年成功赞助2022年北京冬奥会的故事。他认为,“做实体很不容易,但一定要有定力,做好了,就很有价值。我们遇上了这个伟大的时代,大家要对民营企业有信心,要对中国品牌有信心!”

2024年的“委员通道”上,九牧集团党委书记、董事长林孝发说:“面对高质量发展的新征程、新任务和新要求,我们民营企业家一定要弘扬‘晋江经验’,更要发扬‘宁愿睡地板、也要做市场’的奋斗精神,脚踏实地、做好每一件事。”

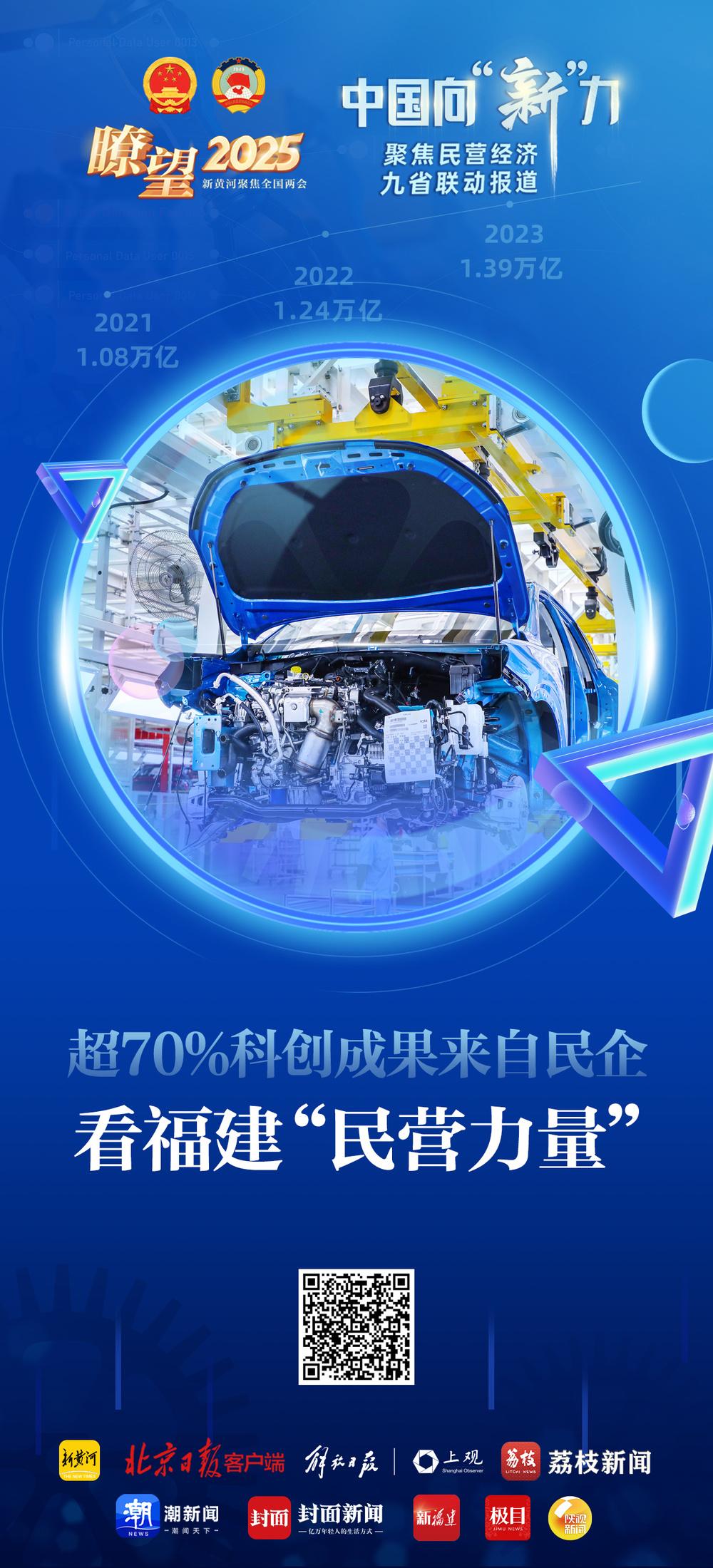

福建民营经济在新时代如何高质量发展?每年春天的全国两会,这都是代表委员及社会各界备受关注的议题。宁德时代动力电池、福耀汽车玻璃市场占有率稳居全球首位,安踏体育入选全球最具价值运动服饰品牌,九牧王礼服“逐梦”巴黎奥运……统筹立与破、把握稳与进,福建作为全国第一个提出实施新时代民营经济强省战略的省份,一次次辩证思考、一回回大胆探索,向“新”而行,以“质”致远。

立与破的统筹

时间的刻度里,蕴藏着拔节生长的力量。

1985年12月11日的《福建日报》上,知名社会学家费孝通在《福建山海经初识——闽江口速写之二》一文中感慨道,看到当地企业引进国外先进设备进行花岗石建材加工,“我很兴奋,逢人便说这真是点石成金”。

光阴荏苒,当年费孝通先生畅想的“点石成金”,已经魔术般堆起一座座“金山”——在南安,石材业已崛起千亿产业集群。不仅如此,当年人们担忧的“设备靠引进、外商吃大头”问题,也迎刃而解:2022年,全球首台线锯设备在南安水头镇诞生。2024年,与美国、沙特、巴西等国家和地区签订的线锯设备合同成交额超过2000万元。

面对科技与产业加速迭代,根植于实体经济的广大福建民营企业也曾有过惶惑:传统产业要被时代抛弃了吗?

“传统行业不是低端行业,要以科技创新实现产业升级。”2024年1月2日,在由国家发展改革委组织召开的创新发展“晋江经验”促进民营经济高质量发展大会上,安踏集团董事局主席丁世忠对传统产业升级之路信心满满。

过去一年间,福建抢抓大规模设备更新机遇,实施2205项省重点技改项目,技改融资专项规模扩大至近400亿元。累计为9000多家企业提供数字化解决方案,关键业务环节全面数字化企业占比保持全国第三。

如果说,传统产业的根深叶茂,是福建民营经济发展新质生产力可以“立”住的重要根基;那么新兴产业的抢先布局,则是加快形成新质生产力的“民营力量”的“破”题之举。

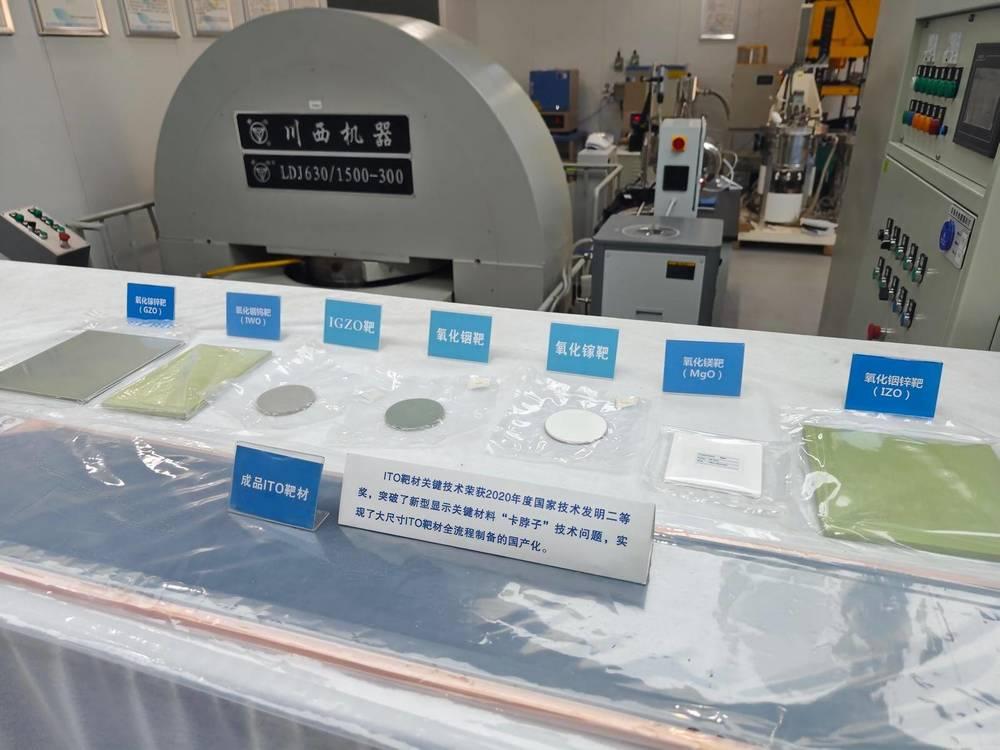

2002年,福建长乐人陈钦忠决定从长乐传统的钢铁行业转向新兴的光学材料行业时,面临着“三个没有”的困境:没有技术、没有设备、没有原料。彼时,一位福清的企业家朋友因生产急需,千里迢迢从美国“人肉”背回PVD镀膜材料的故事,深深触动了陈钦忠:“外国企业能生产,中国企业怎么就不能?”没有技术——先立后破,有意识去承接日韩光学材料企业向中国大陆的产能转移,掌握普遍应用的技术先入行;没有设备——从“0”到“1”,自己画图纸然后找工厂加工;没有原料——组织技术班子进行攻关,解决光学原料粉末物理提纯等问题。

从钢铁行业转向光学材料行业,后来研发生产溅射靶材,每一次向产业链高端环节攀升,陈钦忠都曾遭遇过国外同行“中国人也能做这种高端产品吗”的质疑。“后来,我们以提供全系列靶材的良好市场竞争力,打破了国外企业的垄断。”陈钦忠笑道。在质疑中一路成长的阿石创,其自主研发生产的钼靶材在2023年全球市场占有率28.6%,排名第一。

稳与进的把握

中央经济工作会议指出,我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大,长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。我们要正视困难、坚定信心,努力把各方面积极因素转化为发展实绩。

“基础稳、优势多、韧性强、潜能大”,这是福建民营经济发展现状的有力写照。一组数据,“秀”出福建引以为傲的“民营力量”:贡献全省近70%的地区生产总值、70.6%的税收、70%以上的科技创新成果、80%以上的城镇劳动就业、94%的企业数量,其中对税收、地区生产总值贡献分别比全国高出两成和一成左右。

硬币的另一面,则是复杂多变的经济形势。当前,“黑天鹅”“灰犀牛”加剧不确定性,福建民营经济凭何再开新局、再上台阶?营商环境稳、产业基础稳,成为福建民营企业稳中求进的关键所在。

“福建新年第一会”的全省优化营商环境大会提出,要深入实施新时代民营经济强省战略,在推进一流营商环境建设上奋勇争先。

深入实施新时代民营经济强省战略与优化营商环境的关系为何如此密切?答案,藏在省情里。据统计,福建私营企业和个体工商户数量2023年为741.1万户,占全省经营主体总数九成以上。营商环境一头连着党政部门的“有形之手”,一头连着市场的“无形之手”。对福建这样的资源小省、民营经济大省来说,良好的营商环境具有更加重要的作用。

今年是位于泉州的通用技术中纺院海西分院成立的第12个年头,其背后所依托的是中国纺织科学研究院有限公司这一纺织行业科研“国家队”的实力。“地方政府希望我们打造行业科研创新公共服务平台,这正是我们一直在致力实践的。”通用技术中纺院海西分院副院长郑小佳介绍。

用“有形之手”打造科研公共平台,推动科研资源经由“有为政府”更好配置到广大民营企业。过去一年,福建实施新一代信息技术、海工装备、新能源、生物医药等工业战略性新兴产业重点项目246项、总投资超2200亿元;抢占未来产业前沿赛道,积极打造元宇宙、低空经济、新型储能等领域增长新引擎。

与此同时,产业基础稳,正为福建民营经济加快形成新质生产力夯实大盘。一年来,福现代化产业体系建设扎实推进:福建省第一产业增加值为3287.67亿元,增长3.4%;第二产业增加值为24713.16亿元,增长5.8%;第三产业增加值为29760.19亿元,增长5.5%。全省三次产业结构为5.7:42.8:51.5,形成“一产稳、二产优、三产进”的稳健态势。

“立”与“破”、“稳”与“进”,我们在这两组蕴含发展逻辑的辩证关系中,深刻感受新质生产力的福建“民营力量”,触摸高质量发展的有力脉搏!