国家级非遗“送王船”流行于海峡两岸,2020年入选联合国教科文组织非遗名录。 福建日报记者施辰静 摄

在华夏广袤大地之上,非遗如繁星闪烁,从古老的传统技艺,到充满仪式感的传统礼仪,再到热闹非凡的节庆活动,它们是中华优秀传统文化跨越时空的鲜活注脚,承载着中华民族数千年的智慧与情感,维系着民族的精神根脉。习近平总书记始终高度重视非遗保护传承,在各地考察时多次为非遗点赞。

2024年12月,“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”成功列入人类非物质文化遗产代表作名录,这一全球华人共庆的节日,自此在世界文化舞台上绽放出更加耀眼的光芒,向全球递出了一张饱含“中国式生活哲学”的文化名片。至此,我国已有44个项目荣登联合国教科文组织非物质文化遗产名录(名册),总数傲居世界首位。

非遗并非束之高阁的阳春白雪,它是街头巷尾飘散着醇厚香气的传统香茗,是餐桌上令人垂涎欲滴的地方特色佳肴,是华服上精美绝伦的刺绣,是萦绕耳畔悠扬婉转的民间曲调……它既扎根于历史深处,又与时俱进,散发着时尚魅力。人们对非遗,从初见时的惊艳赞叹,到亲身参与体验后的深度热爱,情感愈发深厚。如今,随着“非遗+旅游”的深度融合,每一片山河都成为非遗的展示舞台,游客在领略自然风光的同时,沉浸式感受非遗的独特魅力,开启一场场文化与美景的双向奔赴。

2025年全国两会期间,福建日报携手内蒙古、浙江、江苏、天津、陕西、山西、贵州、海南、青海等地的省级党媒联动推出特别报道《跟着总书记赏非遗——春风裁非遗 匠心焕华章》,一同打开新时代传承弘扬中华优秀传统文化的生动画卷。——编者

福建 闽剧:颦笑流转间传薪续脉

□福建日报记者 陈尹荔 实习生 郑玮婕

新春伊始,正是福建省实验闽剧院一年下乡演出最忙的时候。

前些天,在福建省福州市罗源县飞竹镇斌溪村大礼堂,闽剧经典剧目《王莲莲拜香》正在上演。陈琼饰演的王莲莲嬉笑怒骂,观众席热潮汹涌。

剧中,贫寒女子王莲莲嫁入富贵人家,却仗着财势睥睨亲朋、作威作福。当丈夫陷入冤狱,全力救夫的她得到了亲朋的宽宥和帮助,幡然醒悟。

邻村梧桐村村民雷增忠特意从工作地福州市长乐区滨海新城驾车60公里赶来追戏。“我20多岁时经历了人生最低谷,闽剧笑对坎坷、先苦后甜的传统智慧带给了我光和热。”他说。

作为《王莲莲拜香》的首演者,闽剧表演艺术家林瑛曾说:“有些全国性大剧种的演员只要基本功扎实,唱得好,某个行当某个流派模仿得像就可成角儿。闽剧演员光有这些还不够,关键是看能不能演出独特的人物性格。”她诠释的王莲莲既有潜心设计的动作,更重要的是富有进入人物内心世界后随心所欲的自然流露。

作为《王莲莲拜香》的传承人,陈琼谨记前辈的教诲,以创新的理解和诠释一举夺得中国戏剧“梅花奖”。

剧中大幅度的跨行当表演极富挑战,被陈琼形容为“闺骨”(闺门旦的筋骨)、“花肉”(花旦的皮肉)、“青影”(青衣的影子)、“彩风”(彩旦的风采)。穷亲戚借钱一幕最为出彩。陈琼唱“有这样的亲戚,哎呀,有够体面呀”,先是慢悠悠地唱,唱到“哎呀”,忽然夸张大声起来,眼睛一下子亮起来。当唱“银票没换”时,突然“哒”一下,眼睛又夸张地亮了一下,一惊一乍,后面又恢复慢慢悠悠。一虚一实,一张一弛,生气勃勃。

在快意的泼辣中,找到自卑的扭曲;在伤人的恨中,找到自伤的怜;在放肆的恶中,找到受挫的善——那个屈居在王莲莲内心深处的小孩被陈琼一眼望穿,在人物命运及性格反转后,那份幽怜与悲哀、回眸与反省显得极具张力。

陈琼演得酣畅淋漓之际,戏迷小玲姐正在侧台举着手机进行抖音直播,这个专门关注陈琼的戏迷号有1.3万名粉丝。从平潭岛跨海一路追来的她,已不记得是第几次看这部剧。

一个剧种的生命力离不开成体系、成建制的传承,福建省实验闽剧院的两位“梅花奖”获奖演员周虹和陈琼将心得与体会倾囊相授。

为了给年轻演员最好的配戏资源和条件,周虹对她与陈琼“二梅”同台的经典剧目进行演员分组。她上台,就带陈琼的学生;陈琼上台,就带周虹的学生。

资深演员的表率也让年轻演员动容。在闽剧《贬官记》的演出现场,年近50岁的资深演员林强一个翻子落地,钻心地疼,他强撑到换场,马上被送往医院。医生说,脚趾骨裂了,要动手术植入钢板,等愈合后,再动手术取出。同样年近50岁的方传海,在痛风发作时想强行完成下跪的舞台动作,买了3天药量的止疼片。

斌溪村的演出技惊四座。望着散场的人潮,闽剧经典剧目《梅玉配》第七代传人黄碧洪感慨万千地说:“与其说痴,莫若论仁。痴在于艺,可曰传薪;仁在于戏,是谓传灯。”

习近平总书记主政福州期间,在推进改革开放和现代化建设的同时,始终高度重视振兴闽剧、繁荣文艺文化。1994年5月10日,习近平带领福州市市直有关部门负责人专门赴福州闽剧一团等单位调研,并主持召开座谈会。习近平说,一定要重视传统文化,一定要关心艺人的生活,改善创作条件。

星火如炬,传薪亦传灯。如今,闽剧现存传统剧目1500多种,国有院团和民营剧团近200个,一年演出可达4万多场。

闽剧是现存唯一用福州方言演唱、念白的戏曲剧种,位居福建五大地方戏剧种之首,具有400多年历史,是首批国家级非物质文化遗产之一。

全国唯一

福建在国际非遗保护三个系列上获得大满贯

□福建日报记者 郭斌

福建坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”方针,守好非遗瑰宝。截至2025年2月,全省现有国家级非遗代表性项目145项,保护单位145个;省级非遗代表性项目705项,保护单位775个。10个项目入选联合国教科文组织非遗名录(名册),福建成为我国在联合国教科文组织非遗保护三个系列(代表作名录、急需保护名录、优秀保护实践名册)获得大满贯的唯一省份。

福建强化数字赋能,推进非遗传承。全省现有国家级非遗代表性传承人143人、省级912人。福建启动建设非遗项目数据库,提升文史资源文库、闽南文化专题书库、地方戏曲库等;实施非遗代表性传承人记录工程,为国家级、省级非遗传承人拍摄综述片、口述史访谈等,整理口述稿及各类文献材料250余万字。

国家级非遗项目福建泉州提线木偶戏福建日报记者 郭斌 摄

福建省实验闽剧院新生代演员黄碧洪、林煌表演的闽剧折子戏《天女散花》 何思 摄

《格萨(斯)尔》国家级非遗代表性传承人金巴扎木苏 内蒙古日报·草原云记者 钦柏 摄

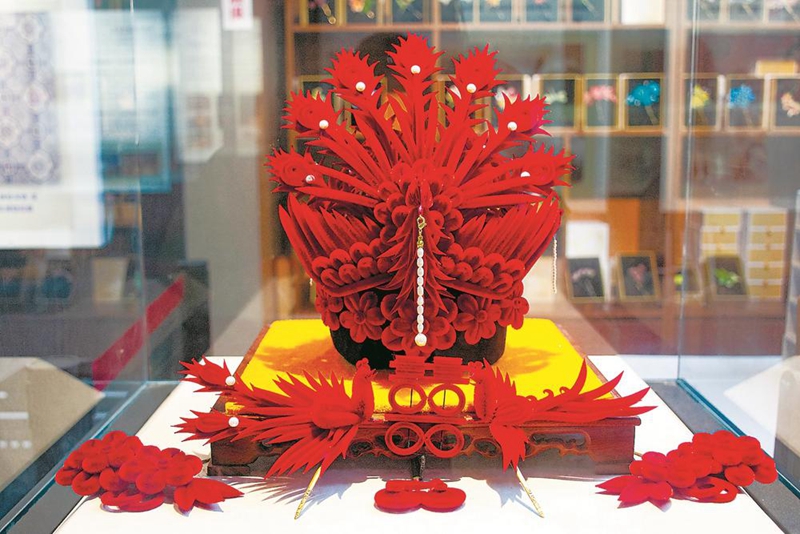

寓意吉祥、祝福的绒花新华日报·交汇点记者陆威 高鑫 摄

符仁玲展示黎锦和文创产品。南海网记者 程小丹 摄

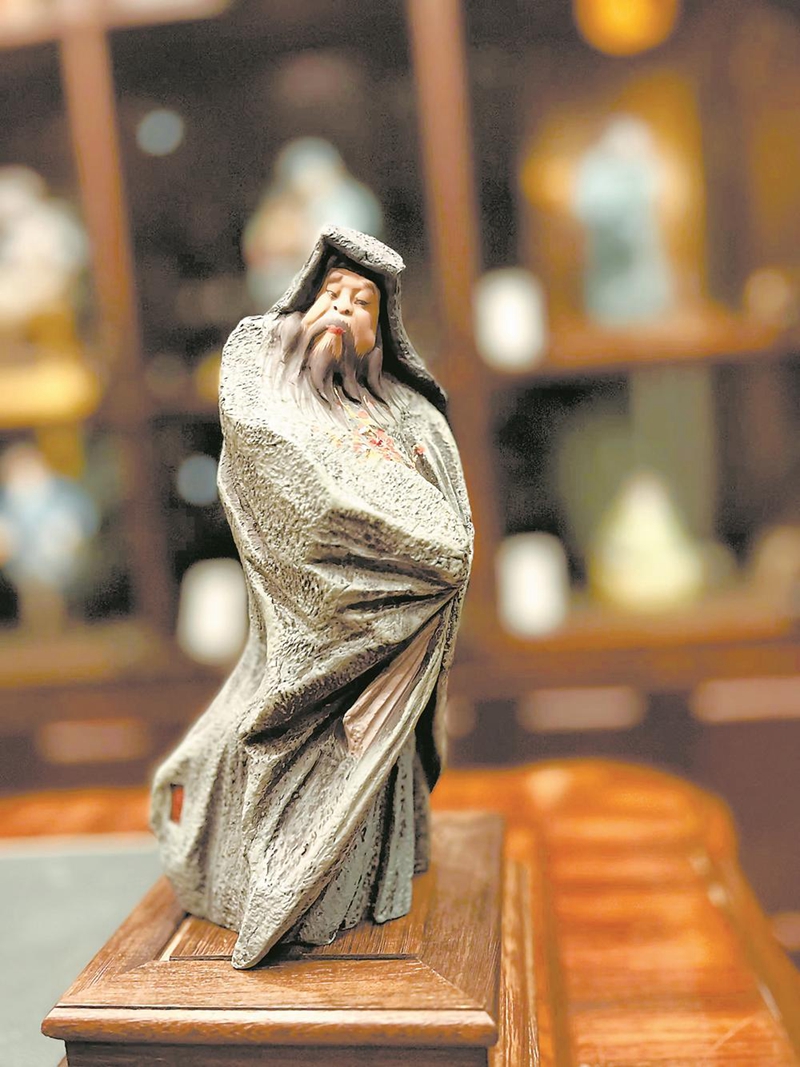

惟妙惟肖的泥人张精品 津云新闻记者 吴宏 摄

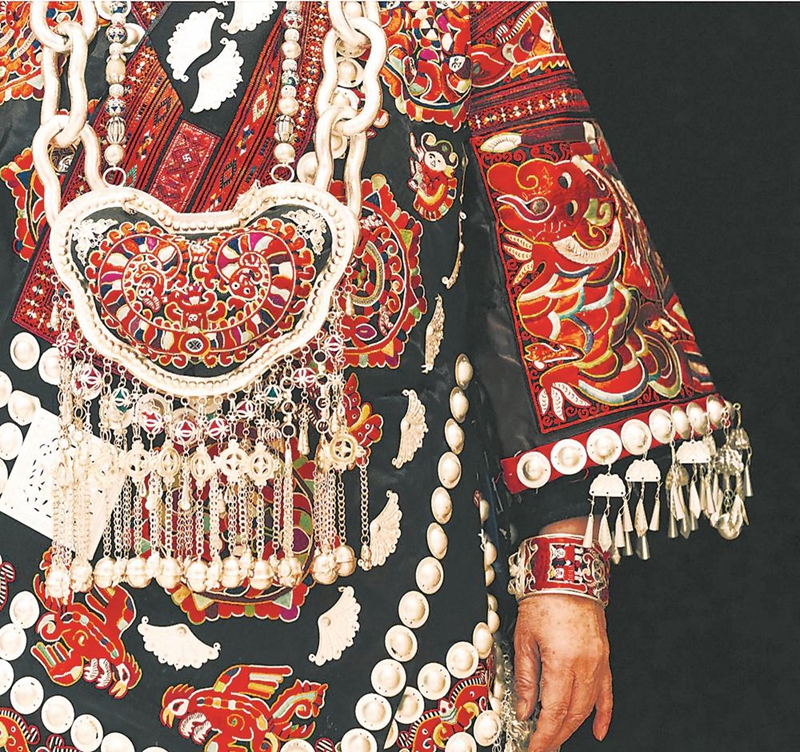

苗族服饰 贵州日报记者 胡埒淼 摄

漆面光亮如镜、纹饰精美的平遥推光漆器山西日报记者 杨凌雁 摄

西湖龙井茶采摘和制作技艺非遗代表性传承人卢江梅潮新闻记者俞刘东 摄

一批手艺人在编制藤椅。陕西日报记者 段承甫 摄

内蒙古 格萨(斯)尔:琴弦牵动星河 绽放璀璨光芒

□内蒙古日报·草原云记者 钦柏内蒙古 格萨(斯)尔:琴弦牵动星河 绽放璀璨光芒

仲春的巴林草原尚未返青,牧民家的蒙古包内暖意融融。91岁的金巴扎木苏盘膝而坐,指尖划过潮尔琴弦,演唱起古典民族史诗《格萨(斯)尔》,浑厚的吟唱声穿透晨雾:“当巍峨的圣山托起金太阳,英雄格斯尔跨上赤兔马……”

作为内蒙古自治区赤峰市巴林右旗《格萨(斯)尔》国家级非遗项目代表性传承人,多年来,金巴扎木苏凭借精湛的技艺、独特的风格,将说唱艺术一代一代相传,且广泛在国内外流传,用这种古老的方式赞颂着平安幸福的美好生活。在当地,《格萨(斯)尔》以活态传承的方式,在新时代焕发新生。

《格萨(斯)尔》以独特的口头说唱形式呈现,是无数游吟诗人和说唱艺人共同创作、演唱和传播的结晶,代表着古代民间文化与口头叙事艺术的高端成就。民间艺人用潮尔、四胡等乐器伴奏,用优美动听的语言演唱格萨(斯)尔,延续格萨(斯)尔史诗活态形式,形成了具有丰富的语汇特点,且曲调优美、地方色彩浓郁的史诗说唱文本。

2006年,《格萨(斯)尔》被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2009 年入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

内蒙古高度重视民族文化的保护和传承,支持和扶持《格萨(斯)尔》等非物质文化遗产,注重培养传承人。通过组织培训、研讨、展演等系列活动,积极开展文化抢救、保护与研究工作,先后举办了百集电视说唱艺术片《格斯尔故事》首发仪式、《格萨(斯)尔》与口传史诗国际研讨会等,夯实格萨(斯)尔文化的根脉。

《格萨(斯)尔》被誉为“东方荷马史诗”,与《玛纳斯》《江格尔》并列为“中国三大史诗”,由蒙古族、藏族等多民族共同创造。它最初以口口相传的形式,讲述了格斯尔被天界派下凡降伏妖魔、为民除害,促成各部落和睦相处、共建美好家园的故事。

江苏 绒花:“荣华”吉祥非遗珍萃

□新华日报·交汇点记者 陆威 高鑫

“绒花,从唐代流传至今,在明清两个朝代和民国时期达到繁盛。那个时候,‘一事三节’,就是婚嫁喜事和春节、端午、中秋三个传统节日都是要戴绒花的。”江苏省工艺美术大师、江苏省非物质文化遗产“绒花制作技艺”代表性传承人赵树宪说。

南京绒花的制作以蚕丝为原料,以特细的铜丝为蕊制成长绒条,再盘制成各式各样的纹饰图案。要成功制作一朵绒花需要全手工打造,还要经过熟绒、染色、制作铜丝、勾条、打尖、传花等10多道工艺的精心打磨,直到今天依然依靠纯手工制作。“做绒花,第一步要做绒条。所有的绒花,都是由颜色不同、规格不同的绒条构成。”赵树宪介绍,制作绒条的原料蚕丝经过数道工序后,呈现出稳定的、内敛的光泽,既有丝线原有的高贵感,又不显张扬。赵树宪做绒花无须图纸,设计的图案、色彩的搭配只在他心中成形,再任由这种审美的灵感从脑到手。在赵树宪看来,绒花不单单是一件饰物,更是结合了设计的巧思、美感的和谐、手工的用心于一体的艺术品。

绒花,是中国非遗的珍萃。虽然它没有金银珠宝的光彩夺目,也没有翡翠玉石的自然灵性,但是它却蕴含着独特的东方美学,承接着传统手工艺人的创新精神。手工的温度赋予蚕丝以生命,盛开出璀璨不朽的传奇之花。曾经,绒花作为一种头饰,是女性在节日中的心爱之物。如今,绒花被做成胸针、摆件、家庭装饰品等,有着旺盛的生命力。赵树宪制作的绒花作品,也多次出现在影视作品中,成为爆款。

绒花,谐音“荣华”,在民间,绒花经常出现在重大节日中。南京绒花色彩以大红、粉红为主,中绿为辅,间以黄色点缀,显得明快富丽。绒花品种中,还属鬓头花最受人们的青睐。

海南 黎锦:让“指尖技艺”绽放“锦绣”之花

□南海网记者 李绍远 程小丹

在海南省东方市东河镇玉龙村的一间大小20平方米的合作社里,“90后”黎锦技艺传承人符仁玲正在织锦,团团锦绣在手指与彩线的经纬交错间慢慢生成。

2006年,黎族传统纺染织绣技艺列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2009年,被列入联合国教科文组织首批“急需保护的非物质文化遗产”名录。

非遗保护和传承成为政府工作“重头戏”。东方市积极打造“东方织娘”品牌,围绕乡村振兴,给黎锦发展注入活力。

身为黎锦技艺传承人的符现相和村里24位织娘成立“白玲黎锦专业合作社”。符仁玲也辞掉城市的工作,回到村子和母亲一起发展“家业”。

2018年2月,在北京的外交部海南全球推介活动上,符仁玲、符仁健姐妹代表海南黎族织锦手工艺人,向世界友人展示这门历史悠久的技艺。同年8月,姐妹俩作为海南文化交流代表团一员,身穿黎族服饰走出国门,在芬兰赫尔辛基、挪威奥斯陆现场演示织锦技艺,展示由黎锦制作而成的服饰、围巾等手工艺品。

这次经历,让符仁玲的眼界更开阔。经过琢磨,黎锦手提包、黎锦耳环、黎锦发饰等文创产品摆上合作社的货架,受到消费者追捧。

2023年12月,东方市政府推动的“东方织娘”品牌正式发布,品牌方签约符仁玲等10位东方织娘,计划通过IP化运营,从内容挖掘、形象包装、产品研发、营销推广等方面助力织娘走向世界市场。

目前,东方有黎锦织娘4000余人,其中不乏像符仁玲一样的“90后”“00后”。她们为传承古老技艺“守正”,也为黎锦注入多元化的创新血液;她们以敏锐的审美感知、灵动的审美个性,正在绽放新时代的“锦绣”之花。

黎锦是海南黎族人民智慧的结晶,早在3000年前,黎族就开始使用纺染织绣技艺,是中国乃至世界上最古老的棉纺织染绣技艺之一,被称为纺织业的“活化石”。

天津 泥人张:做很酷的当代文化

□津云新闻记者 吴宏

张宇有三个身份:天津市泥人张世家绘塑老作坊坊主、泥人张美术馆馆长、泥人张第六代传人。每一个身份代表了他的一份职责,老作坊坊主是他企业家的身份,美术馆馆长是他艺术家身份,第六代传人则表达了他手艺人的身份,肩负着家族技艺的传承重担。

对于传承,张宇强调传、承是两方面。“传者是我们这种有技艺的从事这份工作的人,承者是接受我们文化的人群。传注重两方面,一个就是普及化的通识教育,再一个就是专业化的培养青年工匠。”

国家鼓励非遗进校园,泥人张老作坊在大中小学建立校内传习室,让青少年了解传统文化,传承优秀的文化基因。泥人张老作坊派出青年工匠,到学校去给学生上兴趣课。南开大学和天津大学还设立了选修课。

据不完全统计,仅小学阶段,天津市已经有3000多名学生参与过泥人张的兴趣班,越来越多的人从这种普及性的课程中了解并且喜欢上泥人张艺术。此外,在社会层面有各种各样的广告、公益宣传,出版了书籍,举办发布会,还有展览都是通识教育的一种体现。

在专业人才培养方面,泥人张老作坊强调培养青年工匠。张宇希望每个从业者能形成个人风格,有的人是朝着艺术家的方向发展,有的人就是做工匠也很好。

张宇眼中的传承和发展重点都聚焦在创新上。张宇认为,老字号不能倚老卖老,它需要年轻人的活力,需要不断创新。“传统文化不应该是个老的样子,应该是青年人的样子。青年人永远是主流。”“泥人张要做一个真正青春的文化企业,去创造新的历史。”张宇说。

“泥人张”是天津民间艺术瑰宝,国家级非遗。始于清代道光年间,创始人张明山13岁制彩塑,作品写实逼真、题材广泛。经六代传承和不断创新,工作室、美术馆相继开办,作品《编织女工》获巴拿马万国博览会一等奖。

山西 推光漆器:指尖上的流光溢彩

□山西日报记者 杨凌雁

平遥推光漆器,是中国四大名漆器之一,其历史可追溯至唐代开元年间。

推光漆器的魅力,首先在于其独特的制作工艺。它以天然生漆为原料,经过制胎、裱布、刮灰、上漆、推光、彩绘等数十道工序,每一道工序都凝聚着匠人的智慧与心血。其中,推光是最具特色的一道工序,匠人用掌心蘸取麻油和细砖灰,反复推擦漆面,直至漆面光亮如镜、温润如玉。这种独特的工艺,赋予了推光漆器“平、亮、滑、润”的特点,使其在众多漆器中脱颖而出。

推光漆器不仅工艺精湛,更蕴含着深厚的文化内涵。其纹饰题材丰富多样,既有寓意吉祥的龙凤呈祥、花开富贵,也有展现历史典故的八仙过海、三国演义,还有描绘自然风光的山水花鸟、亭台楼阁。这些精美的图案,不仅展现了匠人高超的绘画技艺,更承载着中华民族对美好生活的向往和追求。

然而,随着时代的发展,平遥推光漆器也面临着传承困境。传统手工制作周期长、成本高,难以适应现代快节奏的生活,年轻一代对传统技艺的兴趣也逐渐减弱。为了保护和传承这项珍贵的非物质文化遗产,当地政府和民间组织积极采取措施,建立传承基地,培养传承人才,并积极探索推光漆器与现代生活的结合点,开发出更多符合现代审美和生活需求的漆器产品。

如今,走进平遥古城,依然可以看到许多推光漆器店铺,匠人依然坚守着传统工艺,用双手赋予漆器新的生命。那一件件精美的漆器,仿佛在诉说着千年的故事,展现着中华文化的博大精深。

推光漆器,中国传统漆艺瑰宝,属手工艺类非遗。其独特推光工艺使漆面光亮如镜,纹饰精美,承载深厚文化内涵,具有极高的艺术与历史价值。

浙江 西湖龙井:当春芽叩醒山岚

□潮新闻记者 俞刘东 王好 阮西内 徐雪纯

“茶为国饮,杭为茶都”,中国是茶的故乡,而杭州则是中国茶历史的重要见证者。

西湖龙井茶源于唐,成名于宋元明而盛于清。西湖龙井茶制作过程精巧细腻,需经过摊放、青锅、成条、回潮、辉锅等9道工序方可制成。所制茶叶扁平光滑,冲泡后汤色碧绿澄莹,入口甘鲜醇和,带有馥郁的豆花或清花香。

西湖龙井茶茶区的先民和传承者通过长期的生产实践,逐渐形成了选育良种、勤耕栽培、精细采摘的工艺流程,特别是在炒制过程中摸索出了一套具有鲜明技术特色的炒制手法即西湖龙井茶炒制“十大手法”。这一整套种植、采摘、炒制的工艺充分展示着茶农的睿智和丰厚的文化内涵。

今年春节,西湖龙井茶采摘和制作技艺非物质文化遗产代表性传承人卢江梅忙着制作推介西湖龙井的宣传片,“作为传承人,我最大的使命和责任,就是让更多人了解西湖龙井的制作技艺”。

在卢江梅看来,西湖龙井手工制作技艺是不可多得的,更不能失传。从16岁开始炒茶,她深知用机器制茶与手工炒茶,滋味有天壤之别,“无论是耐泡度、茶叶的下沉速度,还是香气,两者的滋味完全不同”。

为讲好“茶非遗”这篇大文章,杭州当地通过举办内容丰富、形式多样的交流体验活动,让茶文化走进千家万户。作为西湖龙井茶核心产区,西湖景区推出“西湖龙井非遗茶香”之旅,将茶文化与文旅深度融合。当地还定期开展茶农培训、职业学校授课、炒茶技师考核评定,让更多人感受“茶非遗”的深厚底蕴。

西湖龙井茶源于唐,成名于宋元明而盛于清。西湖龙井色绿、香郁、味醇、形美,经过千年岁月的洗练和茶农的智慧沉淀,逐渐形成和完善了独具匠心的西湖龙井茶手工炒制技艺,这也成为西湖龙井茶核心价值的重要组成部分。

青海 藏毯:经纬间的千年文化传承

□青海日报记者 陈郁 党成恩

全国两会前夕,记者走进青海圣源地毯集团有限公司生产车间,机器轰鸣声此起彼伏。大型织机有序排列,机械手臂精准穿梭,将五彩丝线编织成精美毯面。

与一旁高速运转的现代化织机相比,国家级非物质文化遗产项目加牙藏族织毯技艺传承人杨永良的手工操作显得悠然从容。

只见杨永良双手娴熟地捻起五彩丝线,在经纬间自如穿梭、迅速打结,动作一气呵成。这看似简单的步骤,实则是几十年功力的沉淀。

织完一行,杨永良俯身将毛线扣拉紧,再用刀具利落地割开杆上绕纱,毯面上随即呈现出层层毛线断面,随即杨永良又手持剪刀精心打磨,让藏毯褪去粗糙,尽显手工织品的独特魅力。细腻的毯面上,传统藏式图案已初现雏形。栩栩如生的祥禽瑞兽、精致繁复的吉祥花纹,在丝线的交织中逐渐清晰。

“我从八九岁时就跟着父亲学习藏毯编织技艺,由我们当地羊牛毛编织而成的加牙藏毯,经过植物染色和独特的编法,可以说供三代人使用都没问题。”杨永良告诉记者。

为了让古老技艺更好地走进现代生活,圣源地毯集团有限公司融合现代地毯编织手法与手工枪刺编织技艺,将特殊纤维、特殊工艺用在地毯上,产品也从最初的手工编织藏毯到工厂智能制造再到个性化定制,从最初的少量品种发展到28个系列160个品种、2000多个花色图案,集研发、设计、生产、展销于一体的藏毯产业集群逐渐形成。

藏毯也从原本只在青海藏族地区流传的手工制品,成功地发展成为青海特色产业的一张闪亮名片,让世界各国的人们都能领略到青海藏族传统手工织造的独特魅力和深厚文化内涵。

青海藏毯是藏民族智慧与文化的结晶。它以优质藏系羊毛为原料,经传统手工编织,工艺繁复精湛。藏毯图案蕴含着神秘的宗教文化与民俗风情,色彩浓烈而和谐,兼具实用与艺术价值,远销海内外,备受青睐。

陕西 汉中藤编:老手艺编织出大产业

□陕西日报记者段承甫

2月24日,汉中市南郑区黄官镇的陕西良顺匠心实业有限公司厂房里,10多名手艺人坐在椅子框架前,一根根藤条在他们手指间上下翻飞、来回舞动,一把把藤椅逐渐被编了出来。

“汉中藤编,可以说万物皆可编。”汉中藤编国家级代表性传承人陈良顺指着展厅里琳琅满目的藤编产品介绍,藤编工艺繁复,大到户外景观装置、各式家具,小到扇子、藤包,都能编制。

南郑区西接秦岭、南临巴山,野生青藤资源丰富,藤编历史悠久,是汉中藤编的原产地和核心产区,被誉为陕西“藤编之乡”。

陈良顺出身于黄官镇水井村的一个藤编世家。从幼年起,他就和秦巴山里的一根根青藤结下了不解之缘。

“让汉中藤编这项非遗保持生命力,既要保留藤编技艺的传统特色,又要融入新工艺、新技术,不断创新。”陈良顺说。

经过多年发展,南郑区的藤编、竹编、棕编、草编、扇编制作渐成体系,各有优势。产品不仅涵盖家具、装修装饰品、文创旅游工艺品、居家日用品,还把非遗和研学、文创紧密结合,打造出许多独具特色的新业态、新场景。

2021年,“汉中藤编”入选国家级非物质文化遗产代表性项目名录。2024年,“汉中藤编”区域公用品牌发布。今年2月19日,国家级非遗汉中藤编研创中心在南郑区揭牌,这标志着汉中藤编迈入了现代化、规模化、品牌化发展新阶段。

小藤条编出大产业。依托“汉中藤编”这块金字招牌,汉中市用好“传承人的龙头企业+手艺人的合作社+勤快人的家庭工坊+电商人的线上小铺+创新人的研发基地”发展模式,让传承千年的藤编“老手艺”加速出圈。

汉中藤编是以竹、木、青藤为原材料,编织家具、农具和生活用品的传统手工技艺,历史记载起源于三国时期,是中华民族农耕文明的一种特殊表现形式,以其精湛的手工编织技艺、细腻坚实的艺术风格和产业化发展而闻名。