近代电影入闽的摩登

| 2025-04-22 10:09:01 来源:福建日报 责任编辑:周冬 我来说两句 |

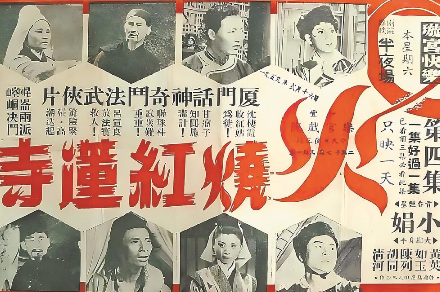

电影《火烧红莲寺》剧照。中国影坛早期著名电影人张石川、郑正秋曾率上海明星影片公司剧组赴厦门拍摄“火烧”场景。

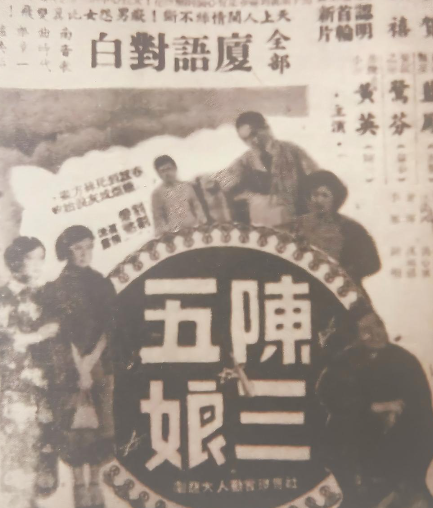

《华侨商报》刊登的电影《陈三五娘》广告 早在中国电影诞生之初,福建便与电影结下不解之缘。曾任福建省电影家协会副主席的邓晨曦回忆:1905年中国第一部电影《定军山》摄制完成后,除了在诞生地北京放映外,还被运往江苏和福建放映。也是这一年,厦门作为中国开埠最早的城市之一,得风气之先,与“文明的宠儿”电影结缘。 当年12月的《台湾日日新闻》报道:“一名姓氏大石的写真技师携带电影戏器到厦门,住鼓浪屿,并邀请厦门当地居民前往观看影戏。”闽籍文史专家洪卜仁、卢志明等人认为这是福建地区最早电影的文献记载。其余城市首次放映电影的时间则稍晚一些,福州是1909年,泉州是1910年,漳州是1911年。 电影作为西方摩登世界的舶来品,在具有重商传统的闽人看来,其商品属性不言而喻。早期电影在福建主要以“寄生”的方式混迹在当地的茶楼、酒馆以及戏园当中。在当时,看电影除了作为个人消遣,还是一种社交活动。直到上世纪20年代末30年代初,福建各城市才逐渐构建专属的观影空间。上世纪20年代末到40年代末,福建地区放映的国产和美国、欧洲等影片均占有一定比例,但各城市放映的国产片在数量以及上映天数上整体呈现“东风劲过西风”的局面,如《歌女红牡丹》《渔光曲》《姊妹花》都曾在福建放映超过一个星期。在国产片中,“武侠神怪片”和“艳情片”又最受欢迎,《白云塔》《欲海潮》在福建连映9天天天满座,《火烧红莲寺》连映几个月场场爆满,“惟看客多下流社会及无知识阶级”。 电影作为大众传播的新兴媒介,对其所处时代的政治、经济以及社会文化发展均展现出深刻且不可忽视的影响。民国政府认为“(电影)对于社会所发生之影响,善恶两方均能深入人心,若无机关施以严密检查,必致滋生流弊,贻毒社会”。于是,在1930年出台《电影检查法》并于次年成立电影检查委员会。福建政府在电影监管政策的实施上也不遗余力,从电影的摄制、发行到电影内容、广告实行严格的审查,对违反规定的影院和影片,主要通过罚款、停演、登报通告、登记在案等措施进行处罚。省电影审查委员会抵制“武侠神怪片”和“艳情片”、打击外国“辱华”电影和敌伪时期电影,在“去迷信正风俗”和“维护国家形象”方面取得了积极作用。 1932年,中国教育电影协会在南京成立,“教育电影运动”大张旗鼓地展开。除民国政府首都所在的江苏和电影业最发达的上海外,福建是这一运动最为积极的参与者。以福州为中心自上而下实施“教育电影运动”和时任省主席的陈仪施行的“民众教育”政策。“教育电影运动”期间,福建省政府在省教育厅内设第一至第四和岛屿5个电影巡回施教团(队),赴全省东南西北部及沿海岛屿巡回施教,放映教育电影来给民众普及文化、卫生、防疫等知识,放映的影片有《不识字的苦》《齿的卫生》《饮水卫生》等。 为更好地推行电化教育,福建省还积极摄制关于民生、财政、建设和教育方面的省情电影。《福建民报》1937年6月30日报道:“为推行电影教育,特摄制本省工情影片,计分为民财建教四种。”电影巡回施教团(队)还配合抗日救国宣传,携《风云儿女》《铁扇公主》等影片陆续在福建各城市放映,有效激发民众抗敌热情。 随着电影在福建的发展,报纸上也开始出现电影广告和电影评论,到上世纪40年代中后期,《中央日报》(福建版)等本地报刊还开辟了专门的电影评论专栏。广告语多用夸张的文字强调电影里的视觉诱惑,另一方面则利用影星的知名度造势。影评内容则对美国电影多有批评,并对外国电影的文化入侵有了警惕。1947年《福建民报》刊登的评论写道:“(好莱坞电影)英雄永远是英雄,坏人永远是坏人……没有中间性格。” 不得不提的是,发端于福建的闽南语电影以其不可替代的独特艺术魅力走进了人们的视线。根据中国电影艺术研究中心研究员黄德泉的考证和《江声报》的有关报道,第一部闽南语电影是1934年国内首映的《陈三五娘》,电影取材自广泛流传于闽南一带的民间故事。黄德泉认为现今文献中所称的“厦语片”和“台语片”都属于闽南语电影,闽南语电影以闽南语作为语言主基调,对话、旁白都采用闽南语的方言形式,具有闽南地区的文化特征和故事情节,极具本土特色。闽南语电影的兴起催生了香港、台湾闽南语片的问世,并随着海上丝路风靡东南亚,在中国电影史留下浓墨重彩的一笔。福建电影工作者在攻克方言难关时,还成功试制出全国首创的“涂磁录还音”技术装置。 电影在闽地生根发芽,到参与社会文化建设,经历了一个独特的历程。2019年,借势“中国电影金鸡奖”落户厦门,福建重点培育推广“有福电影”品牌,充分释放福建“影”响力,打造海丝电影、闽台电影等多个电影交流平台,福建与电影的情缘更为亲密无间。 (作者单位:澳门理工大学中西文化研究所、厦门大学国际传播研究中心) |

相关阅读:

|

打印 | 收藏 | 发给好友 【字号 大 中 小】 |

信息网络传播视听节目许可(互联网视听节目服务/移动互联网视听节目服务)证号:1310572 广播电视节目制作经营许可证(闽)字第085号

网络出版服务许可证 (署)网出证(闽)字第018号 增值电信业务经营许可证 闽B2-20100029 互联网药品信息服务(闽)-经营性-2015-0001

福建日报报业集团拥有东南网采编人员所创作作品之版权,未经报业集团书面授权,不得转载、摘编或以其他方式使用和传播

职业道德监督、违法和不良信息举报电话:0591-87095403(工作日9:00-12:00、15:00-18:00) 举报邮箱:jubao@fjsen.com 福建省新闻道德委举报电话:0591-87275327