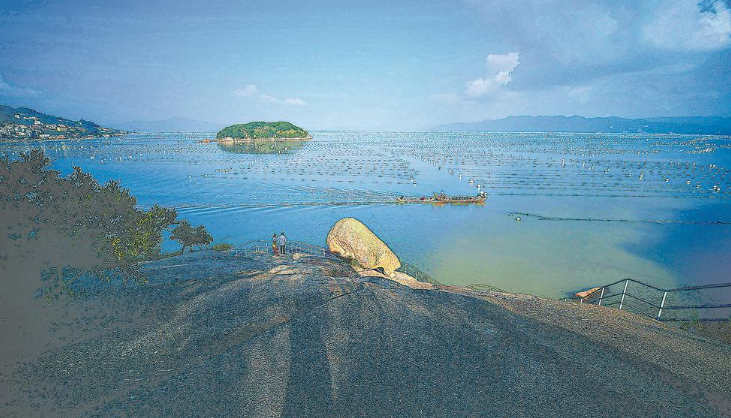

“海上天湖”三都澳 郑承东 摄

核心提示

“海气苍茫白,盈盈意若何。渔灯摇远渚,人语动微波。”文史学者李伟吟诵着1915年时任福建省巡阅使署秘书、南社诗人胡朴安的五言诗,将记者的思绪带回到三都澳这座千年海港风云变幻的岁月。

三都澳,是闽东沿海的“出入门户,五邑咽喉”,由三都岛等5个单岛和1个半岛、14个屿、17座礁、5处滩涂以及官井洋、复鼎洋等组成。这里水深波平,腹大口小。澳内24%的水域水深超10米,总面积约173平方公里,纬度较低,常年不封冻,能停泊数十万吨级巨轮,是世界少有的天然良港。孙中山先生盛赞其为“世界不冻良港”,被郭沫若先生誉为“海上天湖”,美国海军曾断言掌控三都澳便能主导太平洋。

三都澳,这片位于我国大陆黄金海岸线中段的海域,以其独特的自然条件和深厚的海洋文化底蕴,在历史的长河中留下了浓墨重彩的一笔。明朝时,民族英雄戚继光在此阻击倭寇获大捷。清末,三都澳设立福海关,有20多个国家在三都澳开办公司、设办事处等。二战爆发后,日军为控制太平洋,对三都澳进行了多次大规模轰炸。

如今,乘着宁德市“开发三都澳 建设新宁德”的东风,这里正迎来新的腾飞。福建省工信厅数据显示,2024年,三都澳港区实现铜精矿、镍矿、镍铁、硫酸、活水鱼等主要外贸货种稳步增长。

东南网4月25日报道(福建日报见习记者 庄然 通讯员 李加进 杨慈监 彭楚楚 文/图)

天然良港

“涨潮时分,澳口就像张开的蚌壳。”三都澳的老船长古铜色的手指划过海图,指腹摩挲着那些被潮汐反复勾勒的岸线。

这片171公里长的黄金海岸,在《宁德县志》里被称作“闽东之肾”,深水区面积冠绝全国,主航道水深达百余米,即便万吨巨轮也能顺着潮汐的呼吸自由出入。

据蕉城区三都镇镇长吴德中介绍,三都澳原名“三沙湾”,历史久远,早在晋朝,福建早期造船业的温麻船屯就在三都澳海岸带。明嘉靖年间,戚继光率军在三都澳海岸带的横屿歼灭倭寇千余人,名垂青史。1684年在三都澳设宁德税务总口,1898年正式开埠,各国纷至沓来,一时商贾云集,是繁华的对外贸易港口。官井洋是目前世界唯一的大黄鱼繁殖保护区,渔业兴盛,孕育出独特渔俗。

这里还是军事要地,戚继光抗倭、郑成功驻军等历史事件在此发生。此外,还有丰富的民俗与宗教文化,以及郭沫若笔下“良港三都举世无,水深湾阔似天湖”的壮阔景观。

李伟向记者打了个形象的比喻:三都澳的海洋文化就像从老房子瓦缝里钻出来的嫩草,是在自己的历史与地理里慢慢长起来的。

“三都澳的海洋文化与其优越的地理位置密不可分。”宁德市海洋与渔业局相关负责人表示。

其一是水域宽阔,水深良好。足够的水深可满足大型船舶的停靠与航行需求,避免搁浅风险。宽阔的港湾能容纳众多船只同时作业,提高港口的吞吐能力和运营效率。三都澳10米以上深水域有173平方公里,是中国四大国际深水中转港之一——宁波北仑港的26倍,是欧洲第一大港——荷兰鹿特丹港的8倍。在任何潮位上,三都澳都可以随时航行和停泊30万吨巨轮,可建数十个1万~50万吨级泊位,深水岸线、深度水域均居世界第一。

其二是水道优良,口小腹深。这种地形有利于形成天然的避风屏障,减少风浪对港内船只的影响,为船舶提供安全稳定的停泊环境,同时也有助于水流交换,维持良好的港内水质。三都澳拥有天然的深水航道,主航道水深30~115米,澳内有6个10米以上水深的理想锚地。同时,澳口宽仅3公里,四周群山环抱,两侧山峰夹峙,军事上是典型的“易守难攻”之地。

最后是纬度绝佳,不冻不淤。三都澳港区属中亚热带海洋性气候,年平均气温14~19℃,平均降水量1700~2000毫米,全年无霜期可达310天,日照充足,从不封冻。不冻的特性可保证港口全年通航,不受低温冰冻影响。而不淤则能使港口航道和泊位保持畅通,减少疏浚成本,长期维持良好的通航条件。

同时,三都澳是一个极为典型的溺谷型深水港湾,汇入澳内的河流流量大,含沙量小,不易淤积。港区内地质结构稳定,百年内最大地震强度仅为6度。

用时髦的话概括,作为港口,三都澳被称为“优等生”已是谦辞,实际为“六边形战士”。

海丝遗韵

这样一个举世罕有的良港,在近代成了列强必争之地。1899年5月8日,一方面为了振兴商务,另一方面为了杜绝他国觊觎,三都澳成为中国最早的自开商埠之一。

1902年11月,三都澳成为全国35个邮界之一,邮件通达全球。1905年设立电报局,是闽东第一家电报局。

日本侵华战争彻底击碎了三都澳正在升起的大港梦想。事实上,日本早已为侵略布局多年,1912年日本海军在《三都澳视察报告》中,以军事间谍的精准绘制出三都澳街市布局,外街、中街、里街尽在笔下。

年近九旬的孙祖涛先生讲述着惊心动魄的往事:“日本海陆空袭击三都岛,三都街道几乎被夷为平地,百姓流离失所,苦不堪言。”李伟收藏的1940年7月21日日本轰炸三都的航拍照与几天后中国人拍摄的三都灾后照,形成惨烈的对比。

在这片土地上,福海关旧址、修道院等古遗迹静静矗立,它们宛如时光的密语者,接续讲述着那些不为人知却又波澜壮阔的往昔故事。

一大早,三都岛半山腰的福海关税务司公馆已被朝阳唤醒,阳光穿过林木,在铅板屋面上投下细碎的光斑。

高踞半山,俯瞰海港。税务司公馆在1899年左右建成,这座占地600平方米的券廊式建筑曾经和监察长公馆、帮办公馆共同组成了福海关公馆建筑群。遗憾的是,如今只剩税务司公馆还在诉说着三都澳过去的辉煌。

这座晚清西洋风格的建筑,有着自己独特的韵味。双层正方脊顶,简洁大气,规整的外形给人一种沉稳可靠的感觉。拱形的门窗,像是建筑的眼睛,不仅让室内明亮通透,还为其增添了一抹优雅的气质。

明黄色的墙体,在阳光的照耀下,散发着温暖的光芒,与朱红色的门窗相互映衬,色彩鲜艳夺目,就像是一幅美丽的油画。“像置身《加勒比海盗》电影里的画面一样。”一旁的游客透过木窗望向海边的棕榈树,一切都是那么魔幻。

站在福海关前,仿佛能看到当年这里的繁忙景象,各国的商船往来穿梭,货物堆积如山,人们忙碌的身影在建筑间穿梭……

据《宁德茶志》统计,从1899年至1933年,三都澳年均出口茶叶占福建全省茶叶出口总数的近四成。由于茶叶贸易带动,三都澳繁盛一时,有“小上海”“小青岛”的美名。

记者一行随后驾车来到岛上的修道院。修道院同样充满异域风情,高约18米,三层的砖木混凝土结构,在海风的轻抚下,虽有些斑驳,却更显古朴。

走近细看,高耸的尖顶、挺拔的石柱,仿佛要冲破云霄。尖拱的门窗,像是通往神秘世界的入口,阳光透过它,洒在地面上,形成一片片光影,为这肃穆的建筑增添了几分灵动。

“随着对外通商,三都澳从延续千百年的传统社会跃入现代社会,成为中西文化交融的前沿。”在李伟看来,三都澳的海关史、邮政史、宗教史内涵丰富,但和福州、厦门相比,三都澳的历史还没有被充分发掘,期待它绽放出更大的光彩。

渔旅融合

如今的三都澳已和过去完全不同,港口产业不再是当地经济的唯一支柱。20世纪90年代,三都澳地区因独特的地理优势,成为全国第一个大黄鱼养殖基地。现在三都澳产的大黄鱼已成为全国知名农产品品牌。

清晨5点,养殖户宋向国的塑胶深水网箱在晨曦中泛着银光。“原来的小网箱像蜘蛛网,现在每个箱子能养10万尾鱼。”他手中的智能投喂器精准计算着饲料分量,见证着三都澳从“传统渔排”到“海上牧场”的蜕变。

“官井洋,半年粮,黄瓜叫,渔民笑。”这句流传百年的歌谣,曾因过度捕捞和无序养殖一度沉寂。2018年前,三都澳曾陷入“无序养殖”困局。吴德中介绍,蕉城区累计投入9.8亿元,清退旧网箱,推广深水大网箱,实现养殖密度下降却增产的奇迹,大黄鱼产业发生翻天覆地的变化。

“水清滩净”的生态红利也在加速显现:海域重归贝藻生态,消失三十载的中华白海豚重现官井洋,东方白鹳在洁净滩涂上翩跹。

科技赋能更催生养殖革命。深水网箱配备智能监测,手机实时掌控溶氧水温;AI视觉分拣系统每秒检测200尾鱼,“宁芯”基因芯片培育出抗病力提升37%的新品种。

2024年,蕉城区大黄鱼全产业链产值突破110亿元,占据全国八成市场,三都澳正以科技之笔,在碧海蓝天间书写出生态与发展的新篇章。

这些年,三都澳的旅游业也逐渐发展起来。

斗帽岛的海滨栈道上,画家陈墨支起画架。远处,螺壳岩附着在60度倾斜的石壁上,像大海遗落的巨螺;近处,石屋层层叠叠,土黄色墙体在阳光下泛着暖光,屋顶的压瓦石被海风磨出包浆。他蘸取钴蓝与赭石,画布上渐渐浮现出“东方威尼斯”的轮廓。

沿着凿于悬崖的栈道前行,海风掀起衣角,浪尖在礁石上摔成碎玉,远处渔排如浮动的田垄,时有白鹭掠过水面。如今,霍童溪诗会的诗人每年都会登上斗帽岛寻找创作灵感。他们在螺壳岩前吟诵“海的平仄”,在石屋前捕捉“时光的韵脚”。“这里的每块石头都是诗眼,每朵浪花都是韵脚。”站在观海亭上,诗人望着落日熔金的海面,轻声感叹。

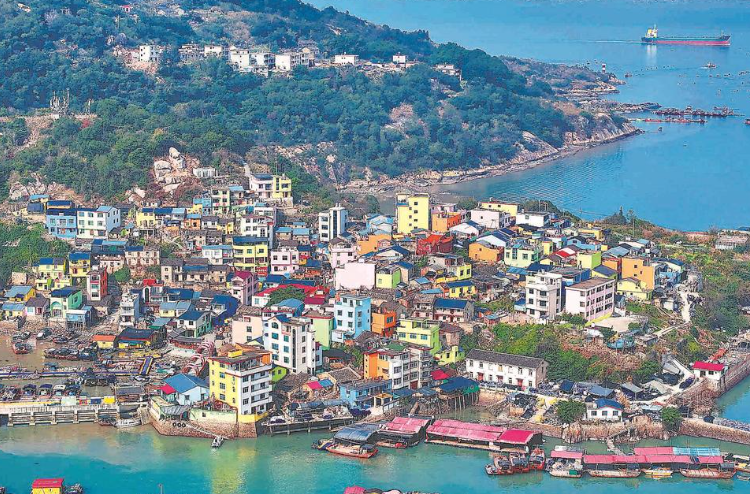

“太美了,感觉就像步入了安徒生童话里的世界。”对于“00后”外地游客王瑾来说,她更钟爱彩漆过外墙的三都镇虾荡尾村,笑意盈盈的她忙着拍照,生怕错过分秒美好。

彩漆过的外墙让整个渔村在明亮配色加持下如同童话小镇。夕阳下,码头上金色渔网铺就的“黄金丝绸”似少女的双手向游客打着招呼。

“我们以党建为引领,依托福海关、哥特式教堂、修道院等旧址文物,深入挖掘海洋、海岛、渔业等资源,着力打造海洋文化气息浓厚的旅游目的地。”吴德中表示。

站在三都岛的山上,眺望远处的夕阳,蕉城区委组织部常务副部长、文体和旅游局局长谌基顺对这里未来的渔旅融合发展之路充满信心:“大力推介包含修道院、福海关税务司旧址等颇具海岛特色的精品线路,将深度滨海旅游主题线路串珠成线,打造集农业观光、渔家体验、滩涂摄影等为一体的三都渔旅融合示范区,实现新时代‘山海的交响’……”

听海

潮涌三都 逐梦五洲

□刘益清 范陈春

风起浪犹平,三都澳像一面镜子,映照出史诗般的宏大背景,也闪现新时代的云蒸霞蔚之气象。

晨光初绽,三都澳宛如一颗镶嵌在闽东海岸线上的明珠,被金色的朝霞温柔笼罩。

粼粼波光间,万顷碧波似流动的绸缎,泛起细碎的银光;连绵的新型网箱渔排纵横交错,构成海上“浮城”,渔民驾着小船穿梭其中,洒下一串串欢声笑语。不远处,斗帽岛、鸡公山等岛屿如碧玉散落,奇礁怪石姿态万千,海浪拍打着礁石,奏响雄浑的海之乐章。

这里,既有潮起潮落的壮阔,也藏着渔火晚归的温情,诉说着山海千年相依的动人故事。

但三都澳不仅仅呈现一幅耕海牧渔式的浪漫温情,凝眸这片海,更可以感受到一种穿越时空的历史厚重感,感受到历史留给当地人的沧桑、无奈和奋起追赶的紧迫,感受到发展路上后来居上的豪迈情怀。

和大多著名港口一样,三都澳有着独特的历史、独特的文化,曾经也是海上丝绸之路的璀璨明珠。秦朝时的史料,称三都澳为秦澳,与太姥山下的秦屿,皆带有一个秦字,可见,在2000多年前,三都澳就进入中原人的视野。三国时,吴国的温麻船屯,就位于三都澳的东吾洋畔。唐宋时期,这里就已成为重要的海上贸易中转站,商船往来如织,闽越的茶叶、丝绸、瓷器等从这里远销海外,海外的奇珍异宝也在此汇聚。明代,郑和船队曾在此靠泊补给。清代,三都澳凭借得天独厚的地理优势,被开辟为福建三大对外通商口岸之一,“日泊千艘,夜对万灯”的繁华盛景,让它成为闻名遐迩的国际性港口,西方的宗教、艺术、建筑风格等在这片土地上留下了印记。

但三都澳极为优良的避风港特质,也让它成为兵家必争之地,承载着抵御外侮、捍卫海疆的厚重记忆。特别是抗战期间,日本侵略者对三都澳狂轰滥炸,使三都澳港口基础设施遭受巨大破坏,几乎成了一座废港。它的沿岸诸多大小码头,基本是新中国成立后,特别是改革开放后,随着三都澳大开发而发展起来的。如果没有改革开放,三都澳作为一个大港的地位,恐怕至今不见起色,这一被孙中山写进《建国方略》的名港,可能还“养在深闺人未识”。

“良港三都举世无,水深湾阔似天湖。岛山环拱忘冬夏,潮汐翻腾有减除。”郭沫若先生于1962年写的《访三都澳》,生动描绘了三都澳优良的港口条件、壮阔的水域风光以及独特的地理环境。三都澳作为世界级天然深水良港,拥有水域面积714平方公里,10米以上深水域有173平方公里,可建10万~50万吨级泊位112个,这般优越的港湾条件在全国亦属罕见。

三都澳的发展现状,显然与它作为中国东南沿海优良港湾的地位很不相配。同为东南良港,南边的厦门港凭借特区和自贸试验区政策优势,成为国际航运物流中心;北边的宁波舟山港吞吐量连续多年位居全球前列,成为“一带一路”重要枢纽。三都澳进入国际航海界的视野,至少达100多年,但由于战争等特殊历史原因,它的发展“航路”并不顺畅,而且还几度中断,令人颇感遗憾。

“开发三都澳 建设新宁德”的战略构想,使闽东的发展迎来历史性的机遇。早在20世纪90年代初,宁德就已将三都澳的开发提上日程。闽东人民以坚韧不拔的毅力,突破交通瓶颈、完善基础设施,让昔日偏居一隅的港湾逐渐焕发生机。

当下,国家已将海洋定位为构建高质量发展的战略高地,福建省正抢抓海洋强国战略与“海上福建”建设的历史机遇,大力推进港湾建设,加速发展海洋经济。随着宁德通往内陆江西等省的高速、铁路和北接南连的沿海大通道相继开通,三都澳的腹地获得极大拓展,内陆源源不断的出口货物有赖从三都澳出海;近十几年锂电、新能源车、新材料等千亿级产业集群横空出世,成为口岸崛起的产业支撑,三都澳的发展,终于站在了时代浪潮之巅。在这样一个天时地利人和和新时代背景下,宁德既要以科技创新驱动临港产业升级,也要秉持生态优先理念,守护好这片碧海蓝天,在开发与保护间寻找平衡,以开放包容的姿态迎接全球产业合作,以创新求跨越,持续提升在全球的港口竞争力。

三都澳的层叠浪潮,是历史的回响,更是未来的召唤。当晨曦再次照亮这片海域,我们相信,这片承载着千年海洋文明的港湾,必将在新时代的浪潮中扬帆破浪,以海纳百川的胸怀、乘风破浪的勇气,书写属于自己的蔚蓝传奇。

福海关旧址

渔民在三都澳海上渔排捕捞大黄鱼。

航拍三都澳网红渔村——虾荡尾村。 阮诗麒 摄