东南网4月29日报道(本网记者 郑琦)横亘在闽北的武夷胜境,是造物主挥毫泼墨的山水画廊,也是中华文明绵延千年的精神道场;是一代大儒朱熹生活过近50年的乡土,也是习近平总书记“第二个结合”的首提地。2021年3月,习近平总书记在武夷山考察时指出,“要推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,以时代精神激活中华优秀传统文化的生命力。要把坚持马克思主义同弘扬中华优秀传统文化有机结合起来,坚定不移走中国特色社会主义道路。”

十五年前,一场以茶为魂的《印象大红袍》将武夷山水化为舞台,让世界领略了千载山水茶的醇香;而今,大型山水史诗《月映武夷》以朱子理学为精神内核,为八方来客再献一场跨越时空的文化对话。著名导演、北京师范大学艺术与传媒学院院长肖向荣,著名导演、总制作人萨迦多吉携手故宫博物院博士后、国家京剧院一级编剧池浚,服化道总设计、国家一级舞美设计师韩春启,著名舞美设计师郭昕等业内多位顶尖人士,融理学智慧与山水意境为一体,将千年光阴、万顷山水、无限哲思,呈于一室之中,以全新的艺术语言向世界讲述中华文脉的深邃。

文化与山水的融合如何更有新意?《月映武夷》如何演出独特的风采?朱子理学的千年智慧如何跨时空打动当代观众?为了解开这些疑惑,记者深入采访《月映武夷》主创团队,破译演出蕴藏的共情密码。

闽味融注

“东周出孔丘,南宋有朱熹;中国古文化,泰山与武夷。”名山名人,相互辉映。《月映武夷》正像它的名字一样,将朱熹“月映万川”“理一分殊”的理学精髓与大武夷历史文化符号、民俗风情元素巧妙地糅于一体,从“观世之眼、传道之口、问道之足、悟道之心”四个维度层层递进,创新展示朱子文化,生动诠释八闽文化的精神内核。

“剧目从创意开始,就离不开福建的地理环境,离不开大武夷的文化范畴。这个戏注定会呈现出非常深厚的福建文化特征。”总制作人萨迦多吉介绍。主创团队在前期采风中,不仅深入武夷山水采撷自然灵韵,更以文化考古般的严谨态度,萃取茶道、建盏、建本雕印、邵武傩舞、五夫龙鱼戏等极具大武夷文化圈特质的文化符号,为剧目注入纯正的闽派味道。《月映武夷》与闽派特色双向赋能,传统元素在当代舞台获得新生的同时,创新演绎也为闽派文艺注入了新活力。

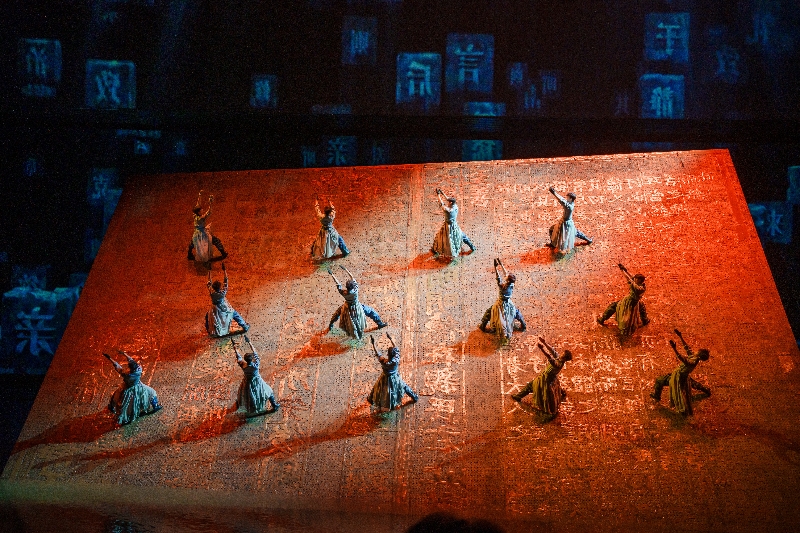

建本雕印元素在剧中的精彩呈现

邵武傩舞元素在剧中的精彩呈现

在剧中,观众不仅可以跟随朱熹的脚步,从武夷出发,叩山、访友、壮游天地,借朱熹之眼看山川之美,洞察天理所在,聆听朱熹继往圣之绝学、集理学之大成的悟道心声;也可以观赏神秘的傩舞、热闹的龙鱼戏、庄重的加冠及笄之礼,看见建本在凿刻中成形、建盏在烈火中曜变……这是朱子文化与大武夷的交响,也是“以文塑旅、以旅彰文”的生动注脚。

建盏在烈火中曜变

庄重的加冠及笄之礼

“对于福建文化的传承,《月映武夷》应该会起到宣传和推广的作用。”萨迦多吉说。近年来,各地文旅项目都在不断提升、升级焕新,而《月映武夷》让底蕴深厚的八闽文化与现代的舞台艺术相互叠加,再次提升文化宣推的品质,带给游客全新的感受。

极致享受

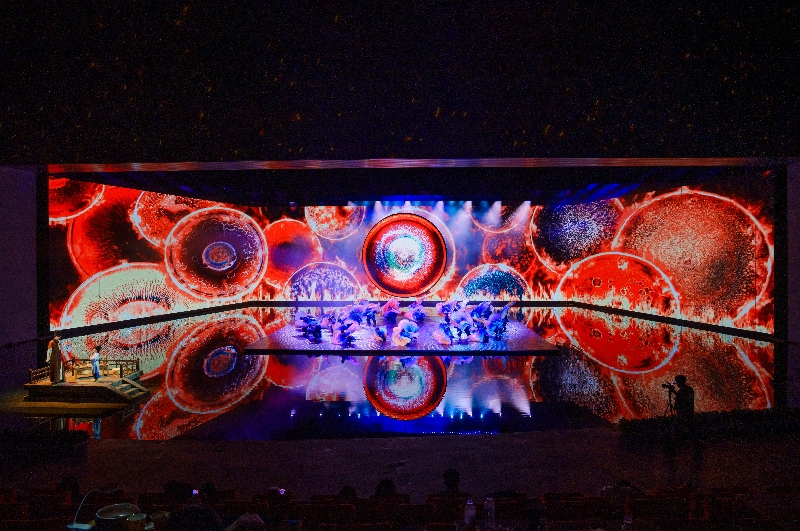

当灯光熄灭,舞台大屏之上,混沌星云徐徐浮现。万千星辰从眼前飞过,气势磅礴的音乐在耳边响起,一瞬间,剧场“消失”了,观众被拉入一场贯通古今的宏大叙事,在亿万斯年间飞速穿行,望见武夷群峰的形成,又望见千年文脉的流淌……《月映武夷》的演出开始后,整个剧场便成了“造梦空间”。

长45米、宽10.3米罕见比例的运用,让台口变为一幅青绿长卷;4块IMAX屏幕大小的LED屏将其环绕,构成一片巨大投影面,将观众的余光都悉数捕捉;当全智能多功能水舞台一秒切换出一汪碧水时,台上的一切都倒映水中,摇曳生姿,灵动无比。

独特的台口比例配合超大幅LED屏,让观众体验“人在画中游”。

主创团队以极致的东方美学为审美追求,借助科技的力量,最大限度地调动剧场内有限的空间。“舞台在技术方面的使用是非常丰富的。”萨迦多吉说,“我们要把最传统的文化内容用最现代的方式呈现,把最艺术的内容用最科技的手法呈现。”整个舞台采用先进的升降、开合、推拉、吊装等机械系统,配合精密的舞台编程系统、数控系统,让舞台呈现出千变万化的效果,最终营造出纵深270度的立体空间,再配合声光电的渲染,观众瞬间便沉浸到故事之中。

值得一提的是,水舞台的运用其实并非演出的最初方案。“是我们乘竹筏漂流在九曲溪上,被极致的美深深震撼时,才下定决心要做水舞台的。”舞美总设计郭昕回忆道。

全新的水舞台方案给服化道的设计都带去不少挑战。“选择用水,就既要考虑服装道具和水的亲合度,又要规避水对服装的侵蚀。” 将《月映武夷》视为“封山之作”的服化道总设计韩春启,回想起试验各种防水材料、因道具坏损率过高而和导演“相爱相杀”的日子,笑着打开了话匣子。为了让油纸伞顶住雨帘的冲刷,他在传统油纸伞主副双线的基础上又加了两线,效果仍不理想,一番“折腾”后,导演没奈何,只得调整了雨帘的位置。“哈哈哈,创作就是这样,有时候会吵得不可开交。”

“越难,做起来就越过瘾。”郭昕笑道。为了呈现中国传统山水画中平行透视的效果,舞美设计对布景的各个比例进行精准推敲、细致计算;从朱熹考究的七星面妆,到白鹭舞服道具化的单翼设计,再到民间龙鱼加纱、加灯的艺术化处理,服化道团队别具匠心地制作上百件道具,只为呈现更唯美的视觉效果;视觉设计以史实为根基,运用现代多媒体与裸眼3D技术,将每一帧画面都打磨到极致,只为增强视觉冲击力,让观众收获更沉浸的观演体验。

单翼设计的白鹭舞服

韩春启一再强调:“一个精美的艺术作品的呈现,一定是全员合力的结晶。”正是团队全员将极致作为每个环节、每个细节的目标,宋画的诗意才渗透进现代化舞台的每一寸肌理,存在于概念中的场景才得以落进现实,观众才能够在虚实相生的东方意境里收获极致的视听享受。

余韵悠长

一提起朱子理学,很多人对其中艰深枯燥的哲学理论望而却步。“很多人说这个东西不好演,太枯燥、太深奥。我们也有过这样的担心,担心演出过分说教,与游客轻松玩耍的旅游初衷背道而驰。”萨迦多吉说。

如何消除观众的间离感,让朱子理学的魅力能以简单、寓教于乐的方式被观众接受、欣赏?除了设计朱子家礼体验、特产美食展示等沉浸式互动环节,主创团队十分关注作为常驻型文旅演出的《月映武夷》,其文化内核与四海游客心灵的联结。

主创们几经调整打磨,有意避免过分专业、学术的表达,力求通过艺术化的舞台呈现,激发观众的好奇心,从而自发地去探索。当大屏之上建盏历经揉泥、拉胚和火的考验,发生璀璨的曜变,观众自然产生“人生亦是如此”的领悟;当曜变斑纹与古人对宇宙的浪漫想象重合,观众也能听见抽象的“天理”的回声;当朱熹在雨中开悟,心潮澎湃地说“我观千仞丹崖受云雨剥蚀而不崩,方悟‘理’在天地裂痕处生长;我观九曲溪遇顽石则绕行,遇平缓则蓄势,方知‘理’乃刚柔相济之道!”观众的情绪也在此刻登顶,“魂穿”朱熹,与他一同沉浸在豁然开朗的狂喜之中……

朱熹在雨中开悟天理

在《月映武夷》的筹备阶段,主创团队曾邀请五六百名学生观看试演,不少学生深受触动,反馈表示以前对朱熹的了解仅限于名字或一两首诗,看完演出后突然萌生了深入了解这个人的冲动,立刻开始阅读相关书籍。

“我觉得我们的目的达到了。”萨迦多吉说,“我们只想递给观众一个打开文化之门的钥匙、一个吸引他去深入了解文化的引子。”

不给予答案,而激发追问,这份“引而不发”的克制是创作智慧的体现,也是演出余韵悠长的根源。当观众通过一台戏,知道了这方山水与朱子理学之间存在着渊源,进而萌发探究朱熹思想、寻访建本文化、探索邵武傩戏等更深层文化内涵的兴趣和冲动时,作品的文化启蒙使命便已达成。

结语

相较于炫目的技术,真正的文化创新更在于能否找到传统与现代的对话方式。

主创团队的终极目的不是将《月映武夷》打造成一场旅游打卡式的演出,仅给人带来剧场之内的感动。他们追求的,是当观众走出剧场以后,再看这片武夷真实山水能品出更厚重的文化内涵。他们追求的,是每个人都从朱子文化的被动观赏者转化为主动探索者、自发传播者和创新诠释者。他们追求的,是以极致匠心打破媒介与时空的边界,让文化认同感在八方来客心中拔节生长,让这一方水土的故事被感受、被理解、被传承。(以上图片均由《月映武夷》官方提供)