东南网7月6日报道(福建日报记者 郑雨萱 苏依婕)

近年来,福建省海洋经济展现出澎湃动能和无限潜力。图为深远海海鱼机械化养殖平台定海湾一号停泊在连江水域。福建日报记者 王毅 摄

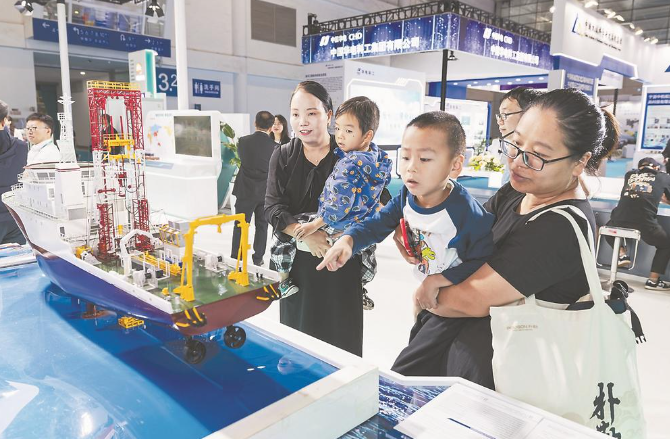

2024世界航海装备大会于2024年11月15日—18日在福州市举办。图为大会期间观众被展出的海工装备模型所吸引。 福建日报记者 林熙 摄

位于福州新区的中印尼“两国双园”胜田(福清)食品公司车间内,工人在忙着加工海洋鱼类食品。福建日报记者游庆辉 摄

扫一扫看屏山君报道

核心提示:经略海洋,是时代命题,亦蕴含无限机遇。

“闽在海中”,自古以来,福建与海共生共荣。而今,在全球向海图强的浪潮中,福建乘势而上、奋勇争先。

海洋,是近年来省政协关注的重要议题。4日,一场聚焦“实施海洋强省战略,推动我省海洋资源保护与开发”的专题议政性常委会会议召开,政协委员和专家学者齐聚一堂、建言献策。屏山君全程听会,感受委员们在协商中的思想碰撞,一同为经略海洋探路寻方。

向“远” 保持发展定力

风物长宜放眼量。在探讨保护与发展之道时,习近平生态文明思想的“厦门实践”被委员们数次提及。

20世纪80年代,作为典型的海湾型城市,厦门曾经历“生长痛”,地少人多,导致城市海洋资源环境承载压力大,用海矛盾突出。

1985年,习近平同志到任厦门后,面临的问题之一,就是处理发展和保护的关系。“能不能以局部的破坏来进行另一方面的建设?我自己认为是很清楚的,厦门是不能以这种代价来换取其他方面的发展。”经过深入调研思考,习近平同志为厦门发展定下“总基调”,随后他在主持编制的《1985年—2000年厦门经济社会发展战略》中,将良好生态作为厦门发展战略重要目标,开全国之先河。

数十载接力,从筼筜湖综合治理到西海域、五缘湾、环东海域、杏林湾、马銮湾等湾区综合整治及九龙江等流域协同治理,厦门逐步构建从山顶到海洋的全域保护治理大格局,走出了一条“以环境优化增长、以发展提升环境”的高质量发展新路径。

习近平生态文明思想的“厦门实践”,以更高站位、更宽视野、更实举措,统筹陆海治理、河海联动、山海协同,推动形成全域全要素的保护治理新格局,为我省做好新时代海洋资源保护开发重点工作提供方向遵循。

经略海洋,务必站“高”谋“远”。近年来,福建牢记嘱托,牢固树立陆海统筹的系统思维,统筹海洋资源高水平保护和高效率利用,先后出台《福建省海洋经济促进条例》等一系列政策法规,为全省海洋经济高质量发展提供有力支撑。

委员们认为,思路须一以贯之,永续发展决心不变。

要树立“一盘棋”意识。编制“十五五”海洋资源保护与开发总体规划,以更高规格的组织架构和运行机制,加强对海洋强省建设的全局谋划、统筹协调,形成党政统筹、市县联动、齐抓共管的工作格局。

要构建“立体化”管理理念。将海域由平面管理向立体开发利用方向转变,突出海湾、海岛、海域一体推进,优化海洋资源保护开发战略空间布局,强化港产城融合、保护性开发、立体化推进。

要实现“错位发展”。优化我省港口功能布局,明确福州、厦门、泉州等主要港口的功能定位,避免同质化竞争,建设现代化港口集群和高端临港产业基地,构建海铁联运、江海联动通道。

向“新” 挖掘产业潜力

当我们将目光投向无垠深蓝,科技创新无疑是开启海洋宝藏的密钥。

今年伊始,福建省海洋科学与技术创新实验室(鹭江创新实验室)正式成立,其定位既瞄准未来海洋、智慧海洋等前沿课题,又紧盯海洋种业创新、离岸智能化养殖、海洋生物功能制品开发等产业发展需求,为我省海洋科技创新布局“再落一子”。

高规格,共答题。鹭江创新实验室由厦门市政府牵头,依托厦门大学和自然资源部第三海洋研究所,并协同省内外优势涉海科技领军企业、科研机构等共同建设,为的就是加快构建政产学研协同创新生态,破解科研与产业“两张皮”的难题。

我国首个海洋领域国家基础科学中心——海洋碳汇与生物地球化学过程基础科学中心启动建设;海洋负排放(ONCE)国际大科学计划顺利入轨实施;建成海洋领域国家级科创平台8个、部级平台6个、省级平台106个……近年来,福建持续通过造平台、聚资源,发力打造海洋科技创新策源地。

如何提高海洋科技自主创新能力,实现突围?委员们认为,协同创新才是出路。建议探索以鹭江创新实验室为牵引,成立海洋科技创新联盟,加快集聚全省涉海高校、科研院所以及领军企业力量,完善“揭榜挂帅”常态化推进机制,列出攻关清单,集中力量破解关键核心技术,合力突破“卡脖子”难题。

除了具备“从0到1”的科研实力,让科研成果走出实验室,还需要“从1到100”的关键一跃。

让废弃牡蛎壳“摇身一变”,成为全球首创的高端医疗器械——“骨填充材料”,每克价值数千元。俄罗斯工程院外籍院士、福建吉特瑞生物科技有限公司董事长张其清在会上分享了“向海问药”的故事。

“科学成果必须转化为产品为大众服务,才有科学价值。”张其清认为,福建丰富的海洋资源为海洋生物医药等新兴产业发展提供了良好的基础,要紧抓机遇,把海洋优势资源真正转化为新质生产力,创造出显著的经济效益和社会效益。

海洋并非“平面地图”,而是潜力无限的“立体盲盒”。委员们建议,高效开发“蓝色富矿”,深耕“蓝色粮仓”,做强水产种业“福建芯片”,推动现代渔业高质量发展;挖潜“蓝色能源”,探索“海上风电+海洋牧场+制氢+海岛文旅”等立体开发模式,构建风光氢储一体、多能互补的现代新能源体系;打造“蓝色药库”,以高值海洋创新药物、生物制品、医疗器械等为重点,壮大产业集群,让蔚蓝大海成为新质生产力的孵化器。

向“蓝” 实现和谐共生

海洋是福建发展的底色,亦塑造了闽人独特的精神内核。因此,守护这抹“蓝”,实现人海和谐共生,是实施海洋强省战略的深层奥义。

福建“蓝”是有层次的。委员们建议,要护好“面子”,守好“里子”,让蓝色基因转化为高质量发展优势。

保护发展面子上的“蓝”。“绝美滩涂”“迷人海岛”“邂逅蓝眼泪”……每到假期,平潭、东山、霞浦等海岛时常“冲上”各大社交平台热搜。这些令人心驰神往的“蓝”,离不开“最严”管护——近年来,福建出台实施“1+7+N”美丽海湾建设方案,拨付近3亿元省级生态环境综合性专项资金支持地方美丽海湾建设,严格落实生态环境分区管控和近岸海域环境功能区划,将海洋垃圾治理作为重要的惠民工程,连续5年列入省委省政府为民办实事项目。正是在这样的不懈努力下,2024年近岸海域优良水质面积比例达到92.6%,亲海空间品质显著提升。

守护传承骨子里的“蓝”。从“涨海声中万国商”的泉州港繁华,到妈祖信俗凝聚起的海丝情缘,海洋文化既是福建发展之魂,也是撬动“海上福建”建设迈向辉煌的关键支点。近年来,福建深入实施海洋文化传承发展工程。在省委宣传部、省委教育工委支持推动下,今年1月,由厦门大学出版社组织编写的《海洋文化十八讲》正式出版,并将于9月在厦门大学、福建农林大学、集美大学等省内6所高校率先试点开设海洋文化通识课程,成为国内首部用于大学生海洋通识教育的综合读本。

“‘十五五’期间,要以战略思维强化顶层设计,以创新手段活化传统资源,以开放姿态拓展传播格局,将海洋文化提升至与海洋经济同等战略地位。”委员们建议,要在摸清“家底”的基础上,实现传承突围,通过对闽南古船、惠安女服饰、蟳埔簪花围等非物质文化遗产创造性转化,打造海洋元素IP,扩大海洋文化影响力。

方向既定,一往无前。从向海索取到与海和谐共生,昔日福建“傍海而居、托海谋生”,今日福建依海图兴、耕海谋强!