7月11日是中国

第20个航海日

2025年是中国航海日设立20周年,

也是郑和下西洋620年。

今年航海日活动

以“绿色航海 向新图强”为主题。

海洋孕育着生命与希望

航行大海,

是人类智慧与勇气的生动注解

今天,

福建日报社全媒体中心将用一组AI海报

带你看古诗词里记录的

福建人最浪漫的冒险

那是他们对航海与舟船的探索与追求!

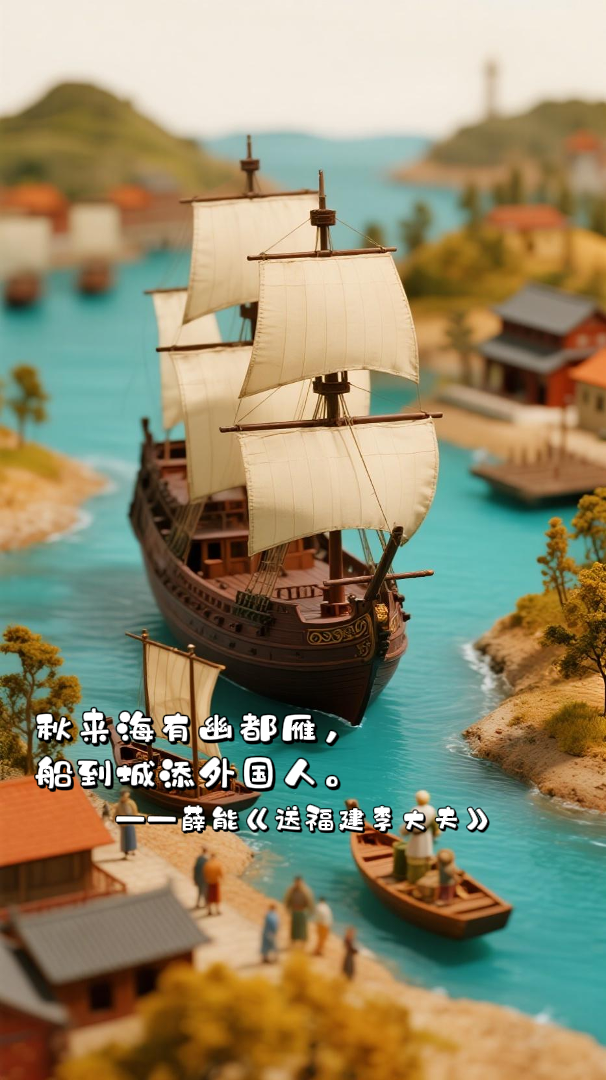

晚唐徐州节度使薛能于乾符二年(875年),迎接路经的新任福建观察使兼福州刺史李晦,并作《送福建李大夫》诗描述福州:“秋来海有幽都雁,船到城添外国人。行过小藩应大笑,只知夸近不知贫。”在唐中后期,汴河上的徐州和汴州是最重要的两个藩镇,江淮地区有着国家一半以上的财政和资源供应。在这里,薛能却自惭抑或是自谦徐州为近畿之贫困小藩,与福建富庶之大藩比较而相形见绌,甚觉清贫。盛唐以后福州因海外交往而鼎兴,福建也因海上贸易而成时人眼中的富庶“大藩”。

晚唐时期,唐代福州港与广州、扬州并列为当时对外贸易的三大中心地区。其时福州对外通商贸易的地区不断扩大,除了与中南半岛、马来半岛的传统航线外,还开辟了向三佛齐(苏门答腊)、印度与大食的航线,向东北亚的则有新罗(朝鲜半岛)与日本的航线,因而福州出现各国“梯航竞集”的壮观景象。唐末福州流寓诗人周朴有诗句称:“海水旋流倭国野,天文方戴福州城”。形象表明福州得天时地利之便,对外的经济贸易和文化交流遍及世界各地,异方殊域的客人闻风而至,辐辏星聚于福州城。福州作为对外交往的门户、海上贸易的枢纽,也是“海上丝绸之路”——海上丝瓷贸易的重要基地。

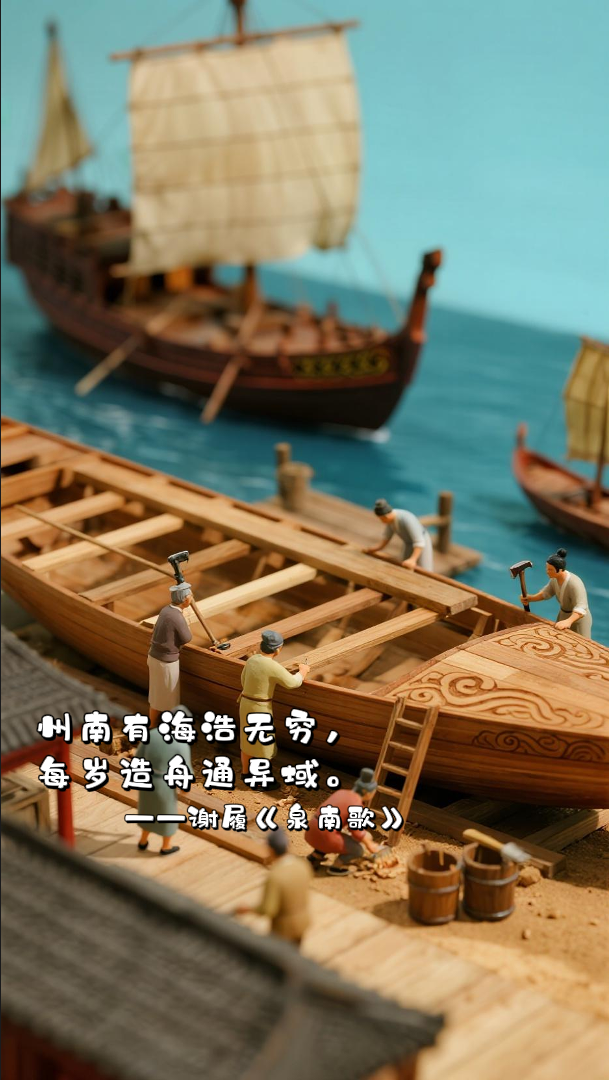

北宋谢履的诗句,道出了泉州向海而兴的壮阔篇章。海外贸易网络的拓展,取决于造船和航海的技术。

从宋到元代(960-1368年),泉州是中国海船的制造中心,所造尖底远洋商船具有优良的性能和极佳的装备。1974年在泉州湾后渚港出土的宋代远洋商船,船型“上平如衡,下侧如刃”、水密隔舱结构增强海船抗沉性和船体坚固性,向世人展示了古代世界上最先进的造船技术,该技术一直传承沿用到木帆船时代的结束。泉州宋代海船的出土揭示了中国古代最辉煌的历史,显示了那个时代最先进、最完美的海船——福船。

意大利游历家马可·波罗曾称,海舶之往来于波斯湾与中国海间者,华船为最大,多泉州所造。

航海技术也取得突破性进展,北宋末年指南针已经作为导航仪器应用于航海中,这是航海史上划时代的进步,它使航海者获得全天候航海的能力,指南针连同方位盘还能够测知船舶在海洋中的位置。航海技术的先进与造船工业的发达,为海外贸易的进一步发展,提供了必不可少的条件。

2008年6月,“水密隔舱福船制造技艺”入选第二批国家级非物质文化遗产名录。

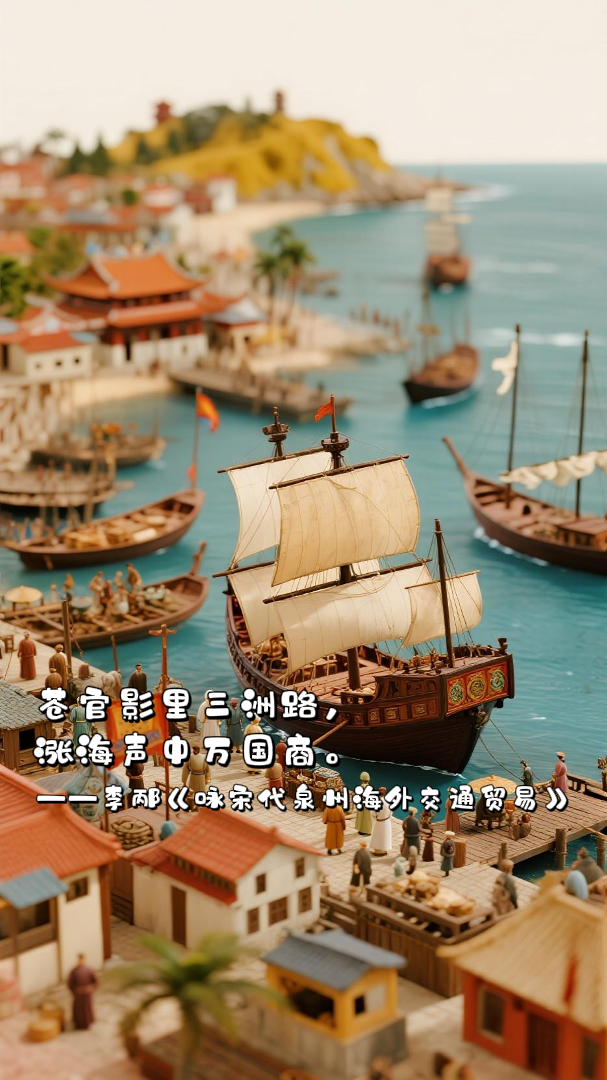

在宋人李邴诗中,人们看到了黄金时期的泉州:千舶竞发、万商云集,货物堆如山积、都市熙熙攘攘……从北宋元祐二年(1087年)设立市舶司开始,至南宋超越明州、广州,于大元登峰造极,泉州凭借天然良港、季风气候,以及鼓励海外贸易的政策,成为当之无愧的“世界海洋商贸中心”。在最辉煌时期,曾与100多个国家和地区通商往来,是当时世界上最大的港口之一。

在这块商贾辐辏的热土,蔡襄依靠民间的雄厚财力建起了世界第一跨海大桥洛阳桥,朱熹有感于它的繁华昌盛,为州府的文化地标开元寺题写楹联:此地古称佛国,满街都是圣人。赵汝适透露它与50多个国家通商,汪大渊随商船两度出洋游历,马可波罗赞叹它与亚历山大港是世界最大的港口,伊本白图泰详细描绘它的繁华富庶。

泉州连接着中国与世界,引领着世界海洋文明和文化商贸交流,为当时亚洲海洋贸易的高度繁荣以及东亚与东南亚的社会发展作出了突出贡献。

2021年7月,“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”项目成功入选《世界遗产名录》,成为中国第56项世界遗产。万里海疆,见证中国沧桑,更诉说中华民族向海图强的壮阔航程。

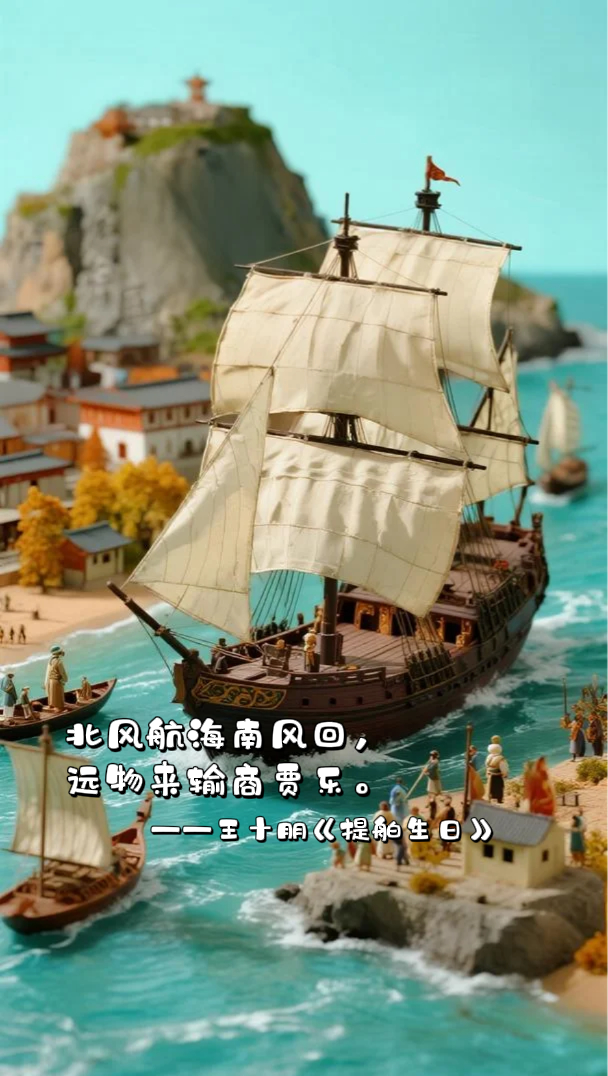

这句诗记录了当时泉州海商及船员利用季风进行海上贸易的情形。古人正是通过对风的认识与掌握,懂得了如何预避风暴的正面冲击,也知晓怎样借风以控制驾船速度。

传统风帆时代,海风既是舟船前行的主要动力,也是引起飘风海难事件的重要原因。早在宋代,舟师也已认识到“风有八面,唯当头风不可行”的原理。对驾帆的技巧也相当娴熟,知道善于用风要比撑篙所使人力更为高效迅捷。尤其值得一提的是宋人已懂得如何在逆风的情况下怎样戗风而行,“二十五日丁丑辰刻,四山雾合,西风作,张篷委蛇曲折,随风之势,其行甚迟,舟人谓之拒风。”

正是这种委蛇而行的走船方式,使船只即使是碰到逆风还能缓慢航行。这一逆风而行的走船方式,民间也称之为“敲戗”“织戗”。

号称“无石不刻字”的九日山,有十方关于祈风的珍贵石刻,证明了市舶司每年冬、夏两季都会举行祈风祭典。其中一方,更是明确指出,孟夏时节祈祷的是“回舶南风”,是泉州海上丝绸之路的珍贵史迹。

《度浮桥至南台》是陆游病中寻游福州南台岛时所作。绵延一公里的浮桥由挤挤挨挨的100多条船只相连,其场面也颇震撼。

宋代,福州仍是福建路的首府,政治、经济和文化的中心。福州港有闽江流域广阔的经济腹地,工商之饶,利尽山海,已是“百货随潮船入市,万家沽酒户垂帘”的东南大都会。北宋后期,由于泉州设立市舶司,福州港在对外贸易地位上虽比不上泉州,但在国内沿海贸易往来中仍然是一个首要港口。宋时曾任福州太守的蔡襄在其所著的《荔枝谱》中说:福州“有北宋舟行新罗、日本、琉球、大食之属。”可知,福州海上航线东行的很多。当时,闽江下游的闽安镇,设有“把港及钟门巡检司一员,在海上封桩船舶”。

此外,闽江下游马尾附近罗星山上,建有一座“罗星塔”(俗称磨心塔),塔身七层,八面刻有八方佛,檐角悬铃,塔尖有一块大铁球,圆周近七米。罗星塔建成后,便成为中外航海家重视的“海岸标志”。北宋天圣六年,福州客商周文裔前往日本,赠右大臣藤原实资方物多种。同时,福州土特产也随着舟行新罗日本、琉球、大食的商船也开始流行于海外,或由外商长途贩运,或为中国商人购销异域。可见宋代福州港民间贸易已经比较活跃了。

到了南宋初年,福州港有面阔一丈二尺以上海船300余艘,还有专门为海商提供海船的“番船主”,推动了海上交通、贸易发展。其时,福州商人也常到海外进行贸易活动。同时,福州港与福建境内及邻近地区沿海口也有船舶往来。“东南近海,温(温州)莆(莆田)、泉(泉州)、漳(漳州)诸船皆可至。”到了元代,福州港海外贸易仍相当繁荣。意大利人马可波罗曾说:“此城为工商辐辏之所”“制糖甚多,而珍珠宝石之交易甚大,盖有印度船舶数艘常载不少贵重货物而来也。”

八闽潮生处,千帆载诗行。

福建的海洋血脉里,

始终奔涌着探险的基因。

而今潮声依旧,新篇待书——

愿福建似扬帆远航的巨舰,

在蔚蓝的征途上,

既做开放合作的弄潮儿,

更成向海图强的逐梦人。