“在我母亲离开后,我一直在思考,为什么他们在那么小的年纪就选择加入中国共产党,并投身抗战?究竟是什么支撑着他们在那段炮火连天的艰险岁月,不屈不挠坚持战斗?”在整理母亲余绿波遗物时,这些疑问常常盘旋在余正风脑海。

今年3月初,厦门市档案馆面向社会征集抗战相关的档案史料,余正风得知此事后,决定捐出母亲的珍贵遗物——7枚纪念章、奖章和一张泛黄的老照片。他的母亲余绿波,曾投身东江纵队港九独立大队、粤中纵队等部队,抗战时期,她与丈夫伦永谦是奋战在隐蔽电台战线的伴侣。1979年余绿波从广东湛江回到厦门,随后在厦门市邮电局工作至退休,于2015年去世。

余正风向厦门市档案馆捐赠的母亲余绿波的勋章。

余正风从小听母亲讲述她亲身经历的抗战故事,母亲离开后,他开始有意识地了解、整理、记录这段历史,还寻访了当年与母亲并肩作战的人。对这段往事了解越深入,他越受触动:“我们父母那一辈的年轻人甘愿放弃安逸平静的生活,投身抗战,忍受常人难以忍受的艰难困苦,甚至献出自己的生命。他们的故事值得后世子孙铭记,他们的精神值得代代传承。”本期档案故事,让我们一起跟随余正风走进他父母浴血奋战的抗战岁月。

16岁离家

毅然投身抗战

余正风的母亲余绿波1926年出生在厦门一个书香门第,她的父亲余超时任厦门市图书馆馆长。1937年,日本侵略军悍然发动卢沟桥事变,余超因积极参加抗日活动被日军通缉,便带着家人到香港避难。1941年12月7日,日本偷袭珍珠港,太平洋战争爆发。次日凌晨,日军进攻香港,经过多番激战后香港沦陷,进入了三年零八个月的日占时期。

在父亲的影响下,余绿波接触到许多抗日人士。香港被日军占领后的一天晚上,余绿波收拾了随身衣物,没有告诉家人,便悄然离开了家。到处战火纷飞、兵荒马乱,一位年仅16岁的少女能去哪儿呢?直到抗战胜利后,家人接到政府送到家中的“光荣军属”牌匾后,这才知晓答案:余绿波还活着,而且一直在东江、粤中、香港、粤桂边等地坚持抗战!

17岁入党

从卫生员成长为通信兵

1942年4月,离家后的余绿波加入了东江纵队港九人民抗日游击队,成为一名卫生员,在沙头角的乌蛟腾、涌尾、金竹排、横岭头等沿海农村为游击队员提供医疗援助,向群众宣传抗战。平日里她头戴凉帽,身上系一条围裙,脚穿草鞋,如有谁生病,她便以这一身装束,挑上一个竹篮,沿着羊肠小道去为病人打针、敷药,回到住处后再将药品放进铁箱,然后把铁箱藏在后山草堆里,以防被发现。

1943年夏天一个大雨倾盆的早上,余绿波突然发现远处的海面上黑压压地排满了日军舰艇。村民们顿时骚动起来,大喊:“萝卜头来了!” 日军端着刺刀闯进村子,厉声喝问:“有没有游击队藏在这里?”村民们沉默着,没有一个人开口。刺刀的寒光在余绿波脸上晃动,她怀里紧紧抱着村民塞给她的小孩,强装镇定。最终,日军搜遍全村一无所获,悻悻离去。

几天后的一个黄昏,余绿波迎来了自己人生中重要的一天。1943年7月1日,在沙头角乌蛟腾村后山的一个小树林,举行了她的入党仪式。她的入党介绍人罗欧峰对她说:“我们要坚持共产党人忠于人民、不怕牺牲和艰难困苦的革命气节,与侵略者战斗到底!”

这一年年底,余绿波被组织委以重任,派往东江纵队首期报务培训班学习无线电通信和机务技术。由此,她的工作转向了电波密布的天空。也是在这里,她结识了同样投身抗日、从事电台工作的丈夫伦永谦。

随时做好牺牲准备

保护密码随身携带手枪

余正风的父亲伦永谦1924年在香港出生。据余正风讲述,伦永谦十三四岁就参加了当时的学生抗日组织香港赈济会儿童团,并于1939年加入中国共产党。1941年,伦永谦在香港广州大学附中读完三年级,接受党组织的安排,暂停学业到电台学习无线电通信技术。

东江纵队首期报务培训班于1943年12月至1944年6月开办,学员是经过严格筛选的,要求具备政治思想好、中学以上文化程度、良好的英文基础、思维敏捷、记忆力好等条件。伦永谦因有相关基础,不仅是该期培训班的学员,还兼任教员。

从事电台工作,保密是其灵魂所在,业务工作绝不能向任何人透露。稍有疏漏,密码电报就可能被敌方破译,进而造成无法挽回的损失。也正因为如此,他们无法与家属亲人取得联系。有一个细节令余正风印象尤为深刻。他的母亲曾告诉过他,当时从事电台工作的每个人都随身佩带着一把手枪,而其中有一颗子弹是专门留给自己的。“日军扫荡频繁,必须时刻保护好密码,不仅吃饭时要背着,跟着部队突围时还要把火柴带在身边,如果突围不成功就立马把密码烧毁。情况危急时,要随时做好牺牲准备。”

培训班的学习结束后,学员们立即投入战斗。余正风说,当时父母主要负责的工作是抄收延安发出的文稿,把中央的指示、全国各地的战况传播给整个东江纵队。“对于一支和延安隔着千山万水的战斗部队,能够从红色电波里收听到党的声音,做到隔山隔水不隔音,真是‘一字值千金’。”余绿波后来在回忆文章中这样写道。

电台的工作环境异常艰苦。他们栖息在山林之中,日常以竹笋野菜为食,还要忍受蚊虫叮咬。加之使用的电台机器功率小、性能差、干扰大,收发报都极为困难。不仅如此,每天晚上都要架设天线,天亮前又必须将天线拆除。即便在这样的条件下,这群年轻人依旧满怀战斗热情,当时他们还集体创作了一首歌曲——《通信兵颂》。

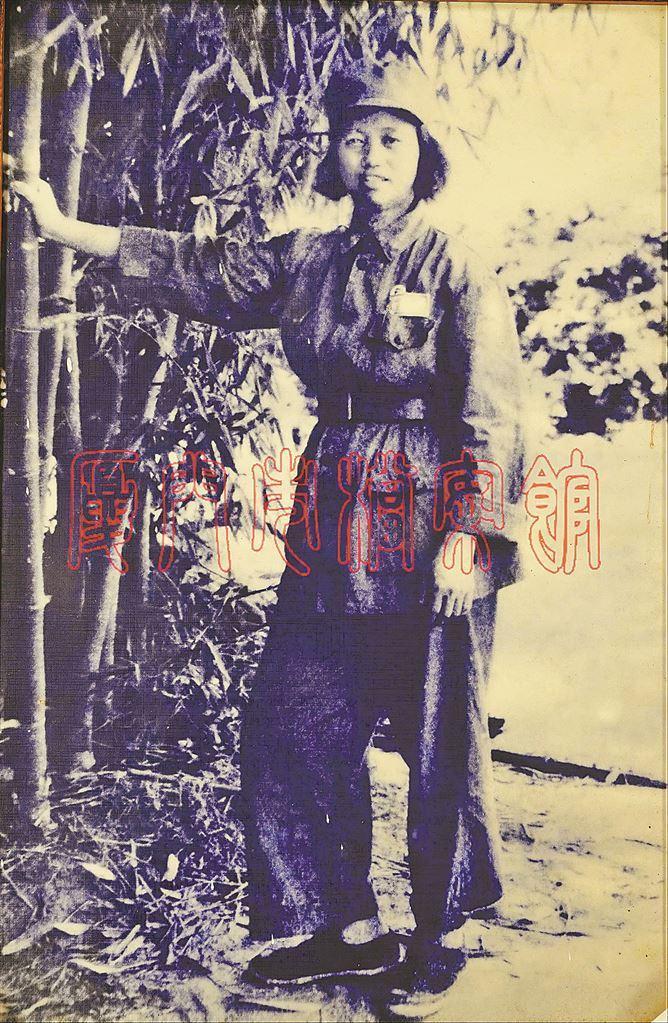

年轻时身着军装的余绿波。

“日本鬼子投降了”

战士争相传译胜利消息

1944年,根据中共广东省临委的指示,东江纵队派出电台台长伦永谦、余绿波等人前往粤中地区,建立电台以沟通各地党组织和部队的联系,同时负责抄收新华社新闻和培训报务人员。

随着部队向粤中新兴地区挺进,通信工作面临的挑战越发严峻。每到一处宿营地,电台战士们顾不上行军的疲惫,立刻投入到紧张的工作中——架设天线、点燃油灯、人力摇动机器发电,紧接着进行试机联络与新闻抄收。他们仔细校正波段,不停地摁着电键呼叫对方,同时屏息静听耳机里从空中传来的呼号,一心盼着能捕捉到联络对象的信号。负责抄收新闻的战士更是不放过任何机会,认真摘录新华社发布的新闻,确保领导能及时掌握党中央的方针政策与指示。伦永谦、余绿波等人就是这样,伴着点点油灯熬过一个个漫漫长夜,待到拂晓时分,又重新整理行装,踏上新的征程。

1945年8月中旬的一个晚上,余绿波所在的部队正在恩平县大田圩活动。当时,她收到了日本无条件投降的消息,一边抄收一边激动地大喊:“日本鬼子投降了!日本鬼子投降了!”这个消息让在场的所有人都振奋不已,大家争先恐后地想要译好这条新闻。经伦永谦检查确认无误后,新闻立即被送到司令部供首长审阅。很快,日本投降的消息就传播开来,人们奔走相告,欣喜若狂。

余正风说:“直到母亲晚年,每每回忆起这一幕时,她都两眼发光,特别兴奋,仿佛回到了抗战胜利的那一天!”