《福建日报》2025年7月14日第08版

核心提示

福建正加速绘制科创版图,8家省创新实验室截至去年已集聚2000多名科研人员,突破160多项核心技术,转化科技成果260多项,成为驱动产业发展的“超级引擎”。但硬币的另一面是:高校与科研院所资源有限,高端人才易被周边省份虹吸,“五唯”评价体系与产业需求间的错位,仍在考验着创新生态的成色。如何让科创平台真正成为人才与产业的载体?

闽都创新实验室(全称“中国福建光电信息科学与技术创新实验室”)作为首批省创新实验室之一,肩负“打造战略科技力量,服务地方产业发展”使命,以“产业技术突破和成果转化产业化”为锚点,聚焦光电信息领域,打破技术垄断,探索契合地方产业的人才发展新路子。这家实验室自2019年成立以来,从引才标准到用才机制大胆革新,采取“团队引进+项目落地”模式,坚持“不唯帽、重实绩”,组建协同团队,已累计自主引进15个高水平研发团队,凝聚520余人的高水平创新创业人才队伍,包括院士8名、国家杰青14名、国家重大人才研究计划16名。实验室构建“四链融合”体系,共建45个联合研发中心,转化成果200多项,孵化30多家高新技术企业,带动产业链上下游企业新增产值320多亿元,形成“科研—转化—产业”闭环机制。

7月酷暑,位于福州高新区高新大道的闽都创新实验室新大楼内,一场跨学科研讨会正酣:激光技术团队与企业工程师切磋设备迭代,材料科学家同量子云码团队碰撞新型油墨的研发思路。这样的热烈场景,只是实验室“以机制创新聚人才”的一个鲜活注脚。

闽都创新实验室 (受访单位供图)

这家省创新实验室,依托中国科学院福建物构所和福州大学建设,聚焦战略性先进光电材料、新型照明与显示、高速通信与感知三大方向,致力于实现光电信息产业自主可控。实验室革新引才用才机制,让人才与产业在这里实现了“化学反应”,让像任策、程烨这样不同学术背景的人才团队,在此实现从技术攻关到产业落地的跨越,使实验室成长为支撑福建光电产业升级的“人才引擎”,为争创国家级创新基地筑牢根基。

激光突围:从被“卡脖子”到全球领跑

在闽都创新实验室明亮的激光加工平台前,实验室百瓦级皮秒激光器开发团队负责人任策正俯身观察一片碳化硅晶片。随着他按下控制面板的启动键,一束幽蓝激光如手术刀般精准落下,瞬间在坚硬的材料表面划出细密纹路。“看,这切口精度,达到头发丝直径的五分之一。” 他摘下护目镜,镜片后的眼睛闪烁着光芒。三年前,谁能想到任策团队能把“卡脖子”的技术做成“拿手好戏”?实验台上叠放的15份专利证书,无声地诉说着这段从技术跟跑到领跑的突围历程。

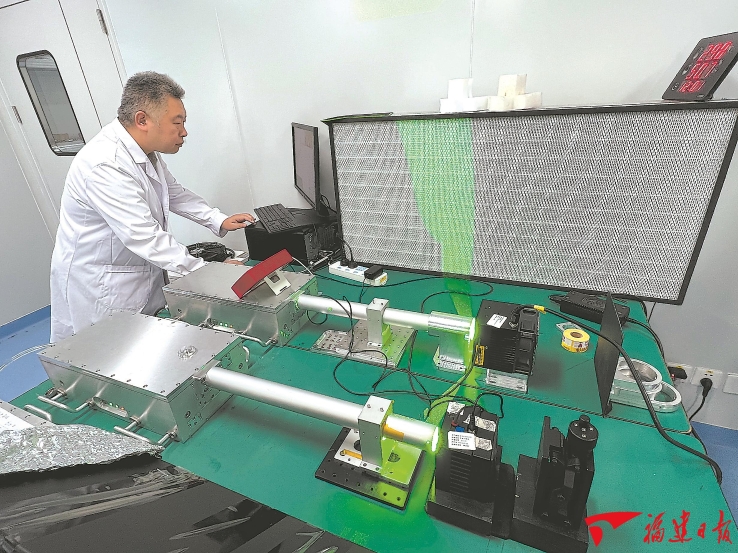

任策团队成功研制出高稳定性百瓦级皮秒激光器,整体性能达到国际先进水平,其中长期工作功率稳定性指标达到国际领先水平。图为任策博士在实验室进行激光器整机测试。福建日报记者 李珂 摄

时间的指针拨回到2020年深秋,在一家外企的光学实验室里,任策博士正对着一组激光测试数据陷入沉思,从事工业激光、生命科学、光通信等技术研发和部门管理工作10余年,他主持过与谷歌、苹果等公司重大国际合作项目20多个,却始终有块心病:“工业激光的核心技术大多攥在外国人手里,国内企业买台进口皮秒激光器就得花费几百万元,着实昂贵。”

在大学时代就开始钻研激光技术的任策,早已敏锐捕捉到国内产业痛点:彼时新能源和半导体产业爆发式增长,碳化硅、金刚石等超硬材料需求激增,超快激光切割技术研发在国际上逐渐兴起,国内相关探索也初露端倪。进入外企工作后,他对国际市场需求和痛点有了进一步的认识和理解。可在企业研发体系里,受限于短期市场目标,难以在激光领域深耕核心技术,更谈不上开展需要长期投入的颠覆性技术攻关。

转机出现在2022年,经友人引荐,任策与刚成立两年的闽都创新实验室相关负责人相遇。当他阐述“开发国产百瓦级皮秒激光器”的构想时,获得高度认可:“实验室正缺你这样既有产业经验又懂技术攻关的带头人!”

这次对话让任策彻夜难眠。实验室提出“团队引进+项目落地”机制,承诺给予研发团队充分自主权,还能对接福州光电产业链的上下游资源。“这正是我等了多年的契机!”经考核面试,2022年3月,任策正式入职闽都创新实验室,成为通过“揭榜挂帅”引进的高端人才,他随即组建百瓦级皮秒激光器开发团队,开启超快激光技术研发征程。

在闽都创新实验室,高功率激光器的“娇气”是道难题:外界温湿度、气压稍变,就输出不稳、精度大跌。传统密封加水冷方案如同给设备裹棉衣吹风扇,在南方湿热的环境里完全扛不住。任策团队发现传统方案不适应国内环境。得益于实验室的研发自由度,他果断暂停常规测试,转向“内环境管理技术”攻关,这在追求短期效益的企业几乎不可能。

那段时间实验室彻夜灯火通明,团队为解决气体流通与气压稳定的矛盾,试遍多种方案,最终开发出多维度智能反馈控制技术。当测试显示激光器在温度大范围波动的环境下仍稳定运行时,工程师们激动得击掌相庆。团队秉持“结构决定性能”理念,兼顾材料稳定性与加工适配性,让技术真正扎根产业。

实验室的产业导向机制让技术突破迅速转化为生产力。针对福州光电产业链“上游强、下游弱”的短板,任策团队锚定半导体封装、新能源电池等本地优势产业,将技术创新与应用场景深度绑定。在开发多维可控复合脉冲技术时,他们开展数千次工艺测试,最终实现5个维度的脉冲参数程控、连续调节,让多层复合材料的切割效率提升3倍。这种“研发—试用—迭代”的良性循环,正是实验室“项目与团队同落地”理念的生动实践。

2024年7月,在实验室孵化支持下,福建步锐激光科技有限公司成立。实验室以知识产权作价入股,将70%股权收益奖励团队;年初得知企业资金短缺,又推荐其通过绿色通道获工商银行240万元贷款,企业解了燃眉之急。

闽都创新实验室研发的超大功率陶瓷荧光LED技术,打破国外传统LED荧光粉胶封装专利垄断,国际率先推出实用化单颗千瓦级COB光源,产品畅销亚、欧、南美。图为超大功率陶瓷荧光 LED产品。福建日报记者 李珂 摄

从科研人员转型为企业负责人的任策,深刻体会到实验室机制的独特优势:“既有基础研究的‘稳’,又有产业转化的‘快’。”目前公司已具备年产300台激光器的能力,相关成果带动新增经济效益2200万元,订单覆盖福建及长三角、珠三角的新能源汽车、芯片制造等企业,有力推动 “卡脖子”材料加工的国产化替代。

展厅里,任策指着产品介绍:“这款百瓦级皮秒激光器145小时功率稳定性达0.23%,超过进口产品,已用于福州企业生产线。”在福州光电产业链地图上,步锐科技向上对接福晶科技的晶体材料,向下对接宁德时代等制造企业,精准补齐了产业链的中游短板。

暮色中,实验室激光加工平台依旧忙碌。任策望着穿透黑暗的光束,想起刚入职时的承诺:“让国产激光照亮中国制造的升级之路。”

闽都创新实验室副主任郑发鲲介绍,实验室15个人才团队正通过“团队引进+项目落地”机制,向80多项“卡脖子”技术冲锋。这束激光的突围,印证了科技创新与产业需求深度融合的强大动能。当人才有了施展才华的舞台,当技术对接上产业升级的脉搏,就能迸发出改变行业格局的力量,照亮中国制造的星辰大海。

量子云码:“创新不问出身”的科技蝶变

在闽都创新实验室与量子云码公司共建的联合研发中心里,实验室量子云码可信溯源研发团队负责人程烨正拿着一片覆有隐形码的金属板,向来访的企业家展示这项颠覆传统的编码标识技术。“用普通光照什么都看不见,但在红外灯下……”他按下手中的PDA专用识别设备,金属表面瞬间浮现出细密如星点的编码,“这些比头发丝还细的随机码点,就算破损一半仍能正常识读。”该团队已手握5项国际发明专利证书,不仅打破了国外技术垄断,还成功实现产业化。而这一切,在三年前的他看来,是难以想象的。

“这不仅是乡情驱使,更是看中福建数字经济的巨大潜力。”程烨说。量子云码是一种完全自主知识产权的微观微距编码标识技术,它的核心在于算法和新材料的结合。他坦言,虽在深圳积累了成熟的微观图像识别技术,但因缺乏高端科研平台,材料适配性始终是瓶颈:“传统条形码在金属、高温环境下不堪用,我们试了几十种油墨,不是附着力差就是隐蔽性不足。”

在2020年中国国际服务贸易交易会上,福建各方的热情让程烨动了回家乡发展的念头,在得知闽都创新实验室有自主部署项目甄选机制时,便主动对接。“当时考虑先组建商业化公司,再挂靠科研院所补技术短板。”同年9月,公司筹备落地福州,程烨希望依托科研平台,将材料、工艺与算法深度融合,完善产品链。

程烨现场演示量子云码技术在福耀玻璃上的创新应用。福建日报记者 李珂 摄

突破口出现在闽都创新实验室技术成果对接会上。程烨阐述“用数学模型构建微观微距智能图像识别系统”的原创技术时,实验室相关负责人并未在意其本科学历,反而敏锐捕捉到他的第三代防伪编码标识关键核心技术对福建数字经济的战略价值。“我们引进人才坚持‘不唯帽、只唯实’,把是否契合地方产业和实验室研发布局、是否掌握关键核心技术作为重要标准。”实验室副主任郑发鲲说。经全面评估,2020年以自主部署项目为抓手,将该项目团队从深圳整体引进。

实验室为程烨配备了“团队负责人+技术专家+工程师+支撑人员”的协同团队,添置仪器设备和算力服务,与量子云码公司共建创新联合体,在AI算法、新材料等领域开展深度合作。程烨介绍,量子云码的核心是第三代编码标识技术,凭借“极难复制、破损可读、任意塑形、隐蔽赋码”等特性,需特殊油墨实现精准呈现;而实验室在底层材料研发上的优势,恰好与之形成互补。实验室还派出兼具科研背景与市场经验的资深专家,有力推动了技术的工程化与产业化进程。

在联合攻关过程中,程烨团队攻克了高温、特殊材质等场景的赋码难题。如福耀玻璃项目,通过叠加可信溯源标识与双层夹胶技术,实现了高温夹层防伪标赋码,有效解决了假货问题,保护了企业利益。同仁堂安宫牛黄丸项目,则在铁盒特殊材质上直接赋码,实现了“一丸一码”管理。这两个项目均获评中国防伪行业协会十大优秀案例。

进入实验室后,程烨团队依托平台资源持续开展技术攻关,申请了多件发明专利。在实验室的孵化支持下,量子云码(福建)科技有限公司顺利成立,实现了从技术研发到产业化落地的关键跨越。

程烨表示,这是一种合作创新的人才培养模式。它借助实验室人工智能平台吸引高端人才,联合开展课题研究;借助实验室平台优势吸纳全国科研力量,并发挥公司市场化成熟的优势,以明确的需求设定研发目标,有效提升科技成果转化效率。

实验室与科技公司的合作取得关键突破:识别速度提升至毫秒级,实现手机快速扫描;研发工业级专用油墨,使量子云码能在玻璃、金属等材质高效赋码。“我们成功研发了吸收型红外UV隐形墨水,可让码完全隐形,却又能在特定条件下精准识读,这在防伪溯源领域是一个重大突破。”程烨说,这些成果打破国外垄断,实现完全自主可控,团队也得以扎根家乡,助力福建打造科技创新名片。

“实验室不仅提供技术攻关支持,还通过专利导航、资本对接等方式加速推动成果转化,至少少走了3年弯路。”程烨说,如今量子云码已服务超1000家企业,全球发码量超300亿,在医药、食品等20多个领域构建起数字化防伪生态。

2025年初,量子云码(福建)科技有限公司入选国家知识产权局专利转化优秀案例,市场估值达12.1亿元,正处于上市辅导期。展厅里一件件印有微观码的防伪样品静静陈列,仿佛讲述着一个本科生带领博士团队创造的奇迹。“实验室用‘创新不问出身’的包容,让我们证明了自己。”程烨说。

如今,联合研发中心又绘制了新的蓝图:下一代隐形油墨研发、AI智能解码系统升级…… 程烨说,支撑着这些目标实现的背后,是实验室正在组建的跨学科团队,有来自中国科学院的材料专家,有来自海外的算法工程师,还有深耕产业一线的技术骨干。“在这里,每个人都能找到自己的位置,因为评价标准只有一个:能否为产业解决真问题。”

闽都创新实验室开发的全球首款万瓦级深海捕鱼灯,与传统金卤灯相比,可节电70%,使用成本降低50%,捕鱼量提升70%。福建日报记者 李珂 摄

记者手记

让科创平台成为创新生态的“共振器”

福建正全力锻造科技创新高地,科创版图上亮点频出:去年新增10家全国重点实验室,海洋领域创新实验室拔地而起,绿色超算中心与工程研究中心加速布局……在这轮创新热潮中,“引才、识才、留才”成了科创平台绕不开的必答题。

如何让平台成为人才与产业的“共振器”?闽都创新实验室的实践藏着破题的密钥——当创新生态能让人才与产业同频跳动,就能奏响发展的最强音。

科创平台的生命力,在于让人才与产业同频共振。任策博士带着在企业历练的“产业嗅觉”加盟,像技术与市场的“翻译官”,用品控逻辑校准研发方向,让皮秒激光器精准对接半导体产业需求。这种“从产业到技术再反哺产业”的闭环,恰是缩短成果转化周期的密钥——当研发始终锚定产业痛点,创新才能从实验室的微光变为照亮产业链的火炬。

平台的魅力,更在于突破成见的包容。程烨团队带着5项国际专利走来,谁能想到这位创业者曾因本科学历碰壁?实验室穿透标签,看见的是微观微距编码标识技术对数字经济的价值,用“不唯帽、只唯实”的胸怀配备跨学科团队。从福耀玻璃的高温赋码到同仁堂的“一丸一码”,技术突破始终贴着产业生长,印证了“创新不问出身,落地才是真理”。

可持续的动能,藏在梯度培育的智慧里。实验室魏游超等从博士后到项目负责人的跃升,黄博崇团队“台湾智慧+福建制造”的融合,背后是“青年→骨干→领军”的成长阶梯:百万启动金为青年人才铺路,分类评价指挥棒引导攻坚方向,对台籍人才的开放姿态打通融合壁垒。这种既重引进更重培育的生态,让创新热情在持续赋能中燎原。

科创平台的终极使命,是成为人才与产业的“共振器”。当政策红利、科研资源、市场需求在此汇聚,当每个创新细胞都能找到适配的土壤,福建便能在科创浪潮中破浪前行,让人才成长与产业升级的双向奔赴,奏响高质量发展的强音。