福州龙峰泰山庙壁画:解读闽台城隍文化的视觉文献

| 2025-07-15 10:30:40 来源:福建日报 责任编辑:周冬 我来说两句 |

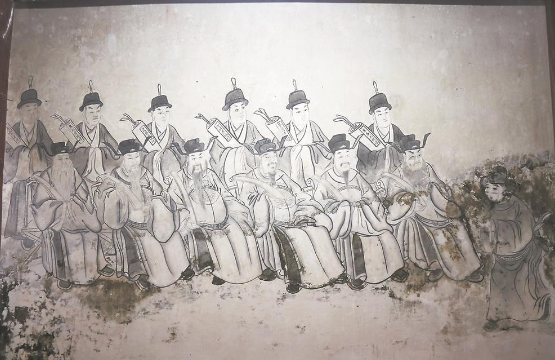

龙峰泰山庙壁画城隍朝觐图(西侧)

龙峰泰山庙壁画城隍朝觐图(东侧) 在福州市鼓楼区华大街道龙峰新村,坐落着一座始建于明代的古建筑——龙峰泰山庙,现为省级文物保护单位。这座庙宇二进大殿的东西两壁,完整保存着两幅绘制于清代道光年间的水墨素描壁画。壁画描绘了福建十府二州十二位城隍朝觐泰山的群像,其中“台湾府城隍”见证了台湾尚未建省前曾隶属福建管辖201年的历史,成为解读闽台城隍文化的关键视觉文献。 泰山庙供奉的泰山神又称东岳大帝,在民间信仰、道教和佛教中都具有重要地位。城隍是泰山神的属神,原本是城池的守护者,后逐渐演化为行政区的守护神。壁画中所绘制的即是福建省内各府、州城隍朝觐泰山神的场景。画面中十二位城隍及其随从共计二十四位神祇,分列两壁,侧身北向,面朝主殿而望,好似正在等待泰山神的召见。城隍们每壁六位,坐姿恭敬又不失沉稳。侍从们则后排站立,身姿挺拔,神情专注。 特别引人注目的是,侍从们怀中的文牍卷轴之上,皆以清晰可辨的楷书明确标注城隍对应府、州。东侧壁画画的是福州府城隍、漳州府城隍、延平府城隍、邵武府城隍、福宁府城隍、龙岩州城隍。西侧壁画画的是兴化府城隍、泉州府城隍、建宁府城隍、汀州府城隍、台湾府城隍、永春州城隍。两壁城隍群像前方,各有一手捧书册的官员,身体微曲,状貌恭敬,似在引导朝觐仪式的进行。 两面壁画运用八字斜向递进式构图手法,使每位城隍较其南侧相邻者形成约1厘米的垂直抬升。通过这种等差数列式渐次抬升的方法,在平面的墙壁上营造出立体的视觉纵深。城隍与随从沿斜向轴线依次侧身约45度角错位相衔,其人物间距遵循等距透视法则,并结合人物体量的“近大远小”“主大从小”规则,进一步强化了画面的立体感。 这种构图手法不仅营造出立体的视觉效果,更在解析城隍座次秩序中起到关键作用。若仅从传统平面构图视角审视,壁画中城隍的座次安排看起来违背常理:主尊泰山神所在的大殿位于壁画所在殿堂的北侧,按礼制惯例,北侧邻近主神的位置应属尊位,然而壁画呈现的却是龙岩、永春两直隶州城隍在最北端(即最靠近泰山神)的尊位,而按行政排序本应居前的福州府、兴化府等城隍却被排列在南端边缘。这种反差恰可通过斜向构图的透视原理得到合理解释:当观者遵循八字形构图轴线的引导时,南端看似边缘的福州、兴化两府城隍实则处于队列中心,而北端两直隶州城隍反居构图外围。这种排序与清代福建省内各府、州排序大致吻合。 在宗教壁画艺术中,属神对主神的朝觐是重要主题之一。其中著名的如山西芮城永乐宫《朝元图》、北京法海寺《礼佛护法图》等,均以程式化手法展现了朝觐法会的庄严场景。这些经典的作品通过云气缭绕的仙境意象营造、衣袂飘逸的造型语言刻画、圣洁神韵的面部表情渲染,构筑起超越世俗的意境空间。 然而,相较于上述朝觐题材中刻意营造的神圣性疏离,泰山庙这两幅壁画呈现出鲜明的世俗化特征:并未强调经典作品中着力营建的神圣与凡俗之“异”,而是通过对世俗化场景的描摹,展现神界秩序与人间社会的“同”。这种创作取向实质上是对传统朝觐图式的重构,以世俗化的视觉语言,将超验的宗教仪轨转化为可感可知的世俗经验。 具体来讲,城隍朝觐图中十二位城隍虽保持“从神列侍”的构图传统,却与上述经典画作呈现出四个显著不同—— 其一,服饰体系突破了宗教法衣形制,并没有使用神祇惯用的霞帔法服,转而采用文官制式袍服。这种转变,特别是将象征官僚体系品级标识的补服引入神祇的形象塑造,构建出模拟人间的神界官僚等级序列,使神圣空间成为人间官场的镜像投射。 其二,传统宗教绘画中代表神祇法力的宝剑、拂尘等宗教法器,被替换为象征官员权力的笏板。这一转变既标志着神祇“超自然力量”和“官员”双重身份的融合,更通过笏板所承载的文书奏对功能,将神圣空间转化为政务现场——画面中地方官员持笏禀事、拜谒上官的拟实场景,使朝觐仪式具有了行政禀奏的视觉属性。 其三,表情姿态舍弃仙佛造像中飘逸超然的传统范式,代之以肃穆凝重的官员威仪。城隍们面容端肃,眉宇间凝聚着官员特有的威严气度,形成与其他壁画中“飞天乐舞”姿态的强烈反差。这表明,壁画所欲营造的并非通过聆听主神说法的传统画面,而是要通过城隍官员化的形象塑造,展现其作为地方守护者和政务处理者的身份标识。 其四,城隍的队列编排遵循官场礼仪,齐整而又庄重,符合衙署礼仪的形制规范。这种整齐划一的画面,在其他同类型的壁画中较为少见。结合手捧书册的引导官,在视觉上更加凸显了朝觐礼仪的严谨性,使观者在欣赏壁画时,仿佛置身于真实的衙署拜谒场景之中。 需要注意的是,在这一世俗化的画作中,画师借用了世俗官僚体系的某些象征元素,而非对其进行精确的复刻。以壁画中所绘的袍服为例,它并非对某个特定朝代服饰的完整再现,而是融合了不同历史时期的服饰特征。如壁画中城隍头戴的展角幞头承袭宋代官帽形制,袍服上却又缀有明、清官服才有的补服,但画面中的补服并非明、清文官袍服常见的方形补服,而是圆形补服,且补服上并未绘制用于显示文官等级的禽鸟图案,而是装饰有海水云气纹。在画面中的其他人物身上,也可观察到类似的现象,如引导官佩戴的圆耳乌纱帽就明显具有明代的风格特征。 这种跨越时空的服饰元素混融现象,在福建地区其他清代壁画中也多有体现。自宋明至清中晚期的数百年间,服饰礼制发生重大变化,加之画师对前朝典章的了解存在局限,导致他们在画作中再现历史服饰时,只好将各朝的服饰符号进行拼贴,最终形成了一种超越具体时代的“拟古”风格。 泰山庙的这两幅壁画是大陆仅存的含有台湾府在内的清代福建十府二州城隍壁画,揭示了清代闽台地区城隍信仰体系与行政区划的同构关系。福建在清初沿袭了明朝时设立的福州、兴化、泉州、漳州、延平、建宁、邵武、汀州八个府,又在康熙与雍正年间陆续设立台湾、福宁两府,龙岩、永春两直隶州,最终形成十府二州的行政区划格局,与壁画中的十二位城隍完全对应。 这种与现实中行政区划一一对应的图像格局,与城隍信仰“庙衙同构”的特质密切相关。在其他宗教及民间信仰体系中,神祇之间虽存在法力强弱差异,却未形成制度化的等级序列,更不与现实行政区域产生对应关系。然而,城隍信仰却在明初被系统纳入国家祀典,构建起与行政区域严格对应的等级序列,呈现出浓厚的官方化特征。城隍的祭祀仪轨由各级官府主导实施,庙宇的营建也往往由官府直接推动。这些建筑多数紧邻衙署而建,且建筑布局多为衙署建筑的复刻。 壁画中所绘的各位城隍,据各府州志记载,均建有相应的城隍庙。这些庙宇至今仍有部分保存下来,其中兴化府城隍庙、汀州府城隍庙等建筑群保存较为完好,现均被列为省级文物保护单位,成为研究闽地城隍文化的重要实物例证。 壁画中,西侧前排第二位的台湾府城隍尤为引人注目,其随从手持的书卷上明确标注“台湾府城隍”字样,彰显其作为福建“十府”之一的行政归属。画面中台湾府城隍手持笏板、面容端方的形象塑造,既符合“主一方保障”的官方定位,又与福建地区城隍信仰中“司民命、察善恶”的功能叙事形成信仰内核的深层契合。这使得壁画超越了单纯的宗教艺术范畴,成为见证闽台文化共同体的重要文化遗产。台湾自康熙二十三年(1684年)设府至光绪十三年(1887年)单独设省,历时二百余年均隶属福建管辖。画面中台湾府与其他九府二州城隍神像的并置呈现,实质是清代福建行政区划在城隍信仰中的投射。 壁画中台湾府城隍在现实中所对应的城隍庙就是位于台南市中西区的台湾府城隍庙。这座城隍庙的历史最早可追溯至明郑时期创建的天兴州城隍庙。清廷正式设立台湾府后,首任知府蒋毓英在原明郑所建城隍庙基础上改建为台湾府城隍庙,之后经历多次修缮,成为全台城隍信仰的中心。随着台湾的不断开发,新的行政区域不断设立,与之相应的城隍庙也往往随之建立。 城隍与行政体系的对应关系,还体现在省级都城隍庙的设立上。作为城市守护神,在明代尚未有与省级区域相对应的城隍庙出现。清代之后,逐渐设立省级的都城隍庙。龙峰泰山庙附近的福建都城隍庙原为福州府城隍庙,于清雍正年间升格为省级都城隍庙,统辖福建全境城隍信仰体系,最终完成了省—府(州)—县的三级对应。 现福建都城隍庙为上世纪90年代重建。其大殿两侧的两幅壁画,系从龙峰泰山庙摹绘而来。因清代原庙现已不存,其是否绘有各府、州城隍朝觐省城隍的壁画已不可考。在美国传教士巴克林和哈罗德·斯蒂芬在1923年拍摄的都城隍庙老照片中,有两幅壁画各绘有六位身着文官袍服的神祇,其排列布局与龙峰泰山庙壁画呈现一定的同源性。但由于缺乏文字佐证,其是否为府、州城隍朝觐省城隍的场景,尚待考证。 (作者单位:福建省社会主义学院) |

相关阅读:

|

打印 | 收藏 | 发给好友 【字号 大 中 小】 |