产业为基 城乡共美!上杭这么做→

| 2025-07-16 07:44:27 来源:东南网 责任编辑:李雅兰 我来说两句 |

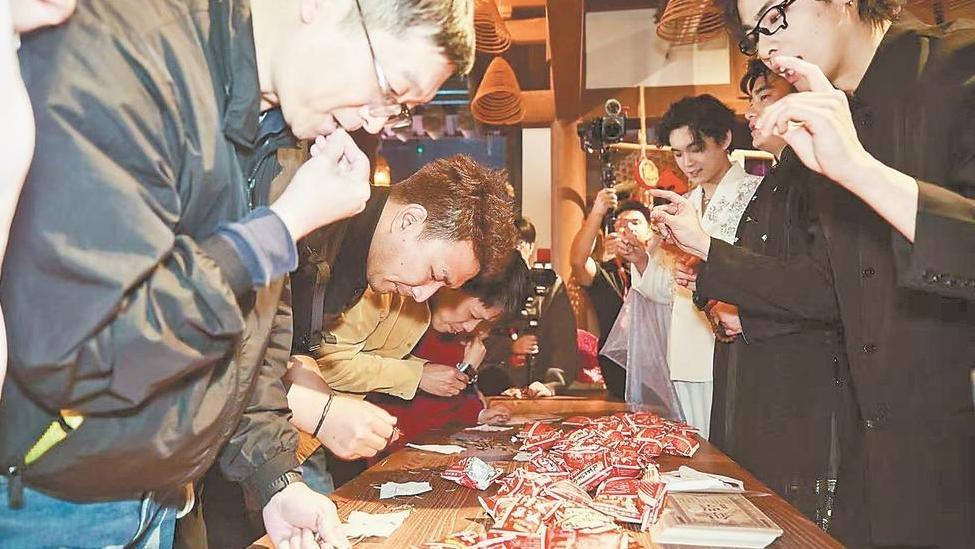

上杭县着力壮大县域富民产业,深入推动城乡融合发展 产业为基 城乡共美 东南网7月16日讯(福建日报记者 徐士媛 罗小春 通讯员 林斯乾)下午4点多,虽还未到饭点,上杭县蛟洋镇梅坝村村民黄秀华的牛杂店已经陆续迎来食客。黄秀华的丈夫在厨房内锅勺翻飞,黄秀华则忙着招呼客人。爆炒黄牛肉、炒牛百叶、牛杂汤……热气腾腾的菜肴香气四溢,勾着食客大快朵颐。 小店升腾的烟火气为欣欣向荣的梅坝村再添一把发展热气,同时也在上杭“共同富裕”画卷中留下了暖人的一笔。摊开这幅时代画卷,城市与乡村,是互促共荣的有机整体。 资源延伸 共享发展红利 以城带乡是城乡融合的“先手棋”,产业则是以城带乡的关键。 2007年起,为服务蛟洋工业园区的发展大局,梅坝村开始整村搬迁至梅坝新村安置区。由于紧邻工业园区,新村区已然成为工业园区的“生活区”。蛟洋工业园区内部加上外协单位的员工共有上万人,“人气”源源不断地注入梅坝村,最终汇聚成梅坝村发展的“底气”。 行走在梅坝村宽阔的街道上,两侧高楼林立,沿街店面涉及衣食住行、吃喝游购。虽名为“村”,一批批返乡创业的村民却令梅坝村的产业结构和生活水平更接近于商贸活动频繁的集镇。 三年前,在龙岩中心城区某酒店担任大堂经理的黄秀华返乡创业。如今,她和丈夫所经营的这家牛杂店已经成为老饕们的“心头爱”,平均年营业额达50多万元。 “回乡创业能陪在父母和孩子身边,不用四处奔波,好得很!”黄秀华对家乡生活幸福感的认同是梅坝村村民的共同心声。 工业园区衍生出的生活消费需求给梅坝村带来了发展机会,餐饮、房屋租赁、商超、药房……各种店铺挤满了梅坝村;公园、凉亭、农家书屋、运动场……公共基础设施一应俱全。“现在村里的铺面都不够用,每年收店租能入账20万元左右的村集体收入。”梅坝村党支部书记彭锦生表示。 园区也为梅坝村提供了更多就业机会,吸引着游子返乡,村里的年轻人渐渐多了起来。 返乡就业是梅坝村村民赖振杰毕业后的第一选择,2023年毕业后,他入职了位于蛟洋工业园区内的福建天甫厦化科技有限公司,每个月工资有四五千元。闲暇时,赖振杰喜欢和朋友们喝喝小酒或是钓钓鱼,安逸的生活节奏和家人朋友常相伴的生活状态令他感慨:“村里生活便利性不比外面城市差。” “家门口就业机会这么多,工资待遇也不差。”彭锦生说,梅坝村900多名村民,外出谋生者不到100人。 对于梅坝村的村民而言,如今的梅坝村既是一处有发展前景的就业创业热土,也是一个令人感到幸福的安居之所。 引客下乡 城乡相辅相成 以城带乡、以工促农使乡村获得源源不断的“营养剂”。与此同时,乡村也从广阔山海间挖掘资源禀赋,形成支柱产业。 临城镇九洲村距离上杭城区不到7公里。村中一条干净的柏油路向前延伸,山坡上,正当季的蜜雪梨挂满枝头。 九洲村党支部书记罗子鹏告诉记者,再过几天,村里将迎来第一拨采摘蜜雪梨的游客。蜜雪梨采摘时间大约只有20天,恰逢暑假,城里许多家长带着孩子前来体验农家乐趣;也有不少学生前来开展社会实践、志愿服务等活动。 九洲村有700多户农户,其中560多户种植蜜雪梨,种植面积达4100多亩,是农业农村部评定的“一村一品”示范村。 在该村“永富”家庭农场,种植大户郭永富和家人忙着分拣蜜雪梨。郭永富说,这几年,随着九洲蜜雪梨的名气越来越大,他家蜜雪梨的包装、运输、销售方式也与时俱进。线下采摘、线上订购,县城半个小时内就可以送到,外地物流大多不超过2天,客户打一个电话就可预订。 产业火了,人流也随之而来。在汀江岸边的九洲花漾湾户外营地,露营烧烤、卡丁车、水上乐园、高空探险等新业态项目吸引众多游客。“我们结合九洲村离城近的特点,契合游客‘微旅游’新消费需求,不断提升吸引力。”营地负责人刘倩介绍,去年,九洲花漾湾接待游客超3万人次,营收超过82万元。 花漾湾户外营地也为村民提供了营地管理、绿化养护、游客服务及设施维护等就业机会。从外地嫁到九洲村的赖桂秀说:“村里离县城近,基础设施也好,生活务工都很方便。” “随着主打产业日渐兴旺,我们还筹资建设了梨园景观,实施环境综合提升、旅游交通及标识系统等建设,提升农文旅产业吸引力,力求一二三产业融合发展。”罗子鹏说。 在旧县镇铁东村,湾月湖农文旅综合体项目即将全面投入使用,不仅服务外地游客,还可满足附近紫金山金铜矿近万名职工的文旅休闲需求。 在古田镇竹岭村,青少年劳动实践教育基地内,每周都有研学团队来此体验农事活动和传统手工艺制作。乡村农耕资源与闲置房屋的盘活利用令竹岭村活力焕发。 …… 杭川大地上,越来越多山村找到产业发展路径,激活城乡融合的一池春水。 |

相关阅读:

|

打印 | 收藏 | 发给好友 【字号 大 中 小】 |