他出身书香世家

精于书法,诗文皆通

他青年投笔从戎

“上马杀敌,下马草檄”

他明理好学,重情义

对革命矢志不渝……

他是我军杰出的军事理论家

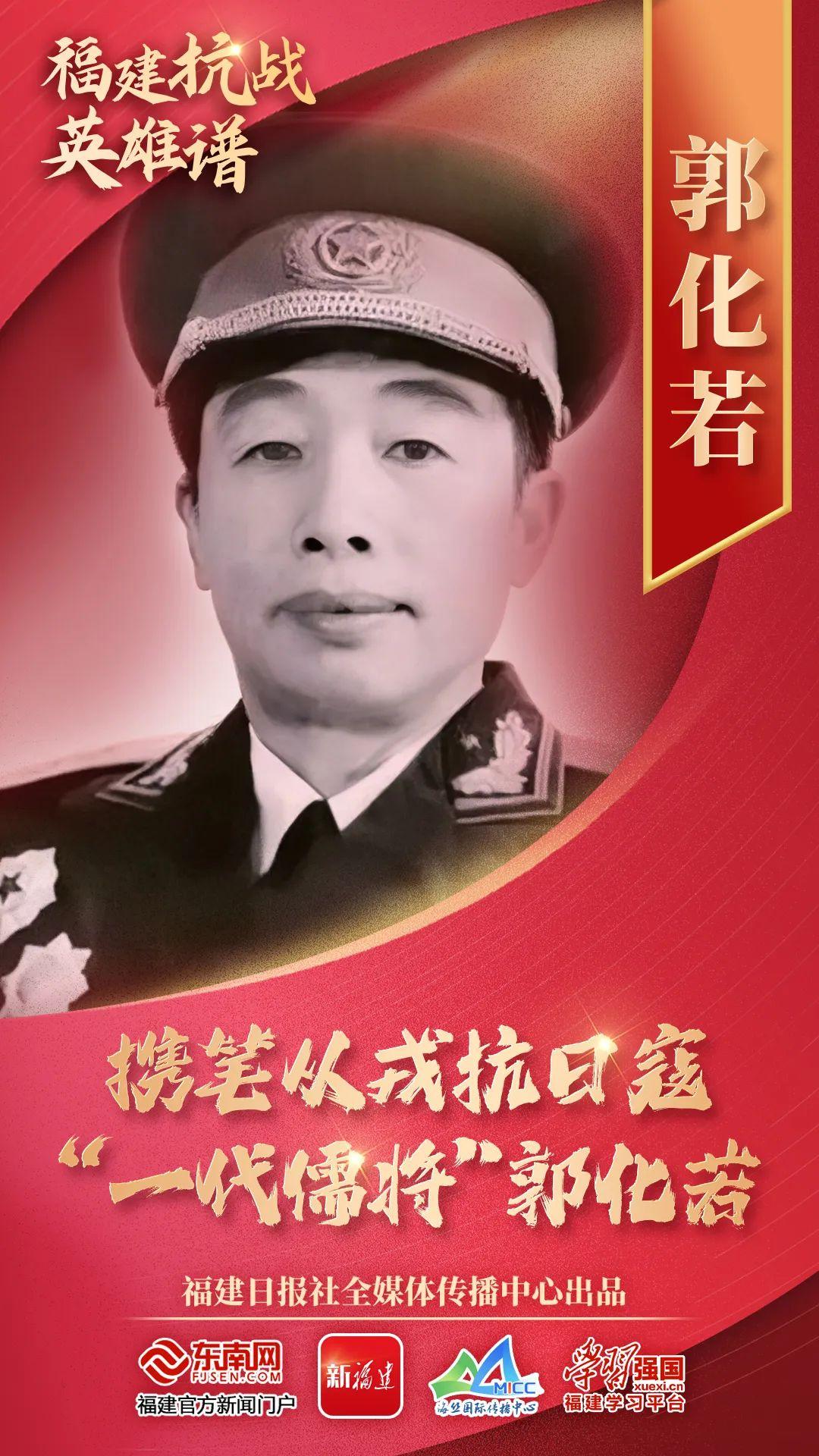

——郭化若

其关于《孙子兵法》的研究

享誉中外

被称作“一代儒将”

更被毛泽东赞誉

“古有孙子,今有郭子。”

今日

让我们一起重温他的英雄事迹

郭化若

郭化若(1904—1995),又名郭俊英,福州郊区鼓山(今福州晋安区鼓山镇)人,曾参加北伐、南昌起义、长征,历任军委总参谋部参谋处处长、军委总参谋部第一局长、抗日军政大学三分校校长、中共中央党校军事教育处处长、华东野战军第四纵队政委等职。新中国成立后,先后担任中国人民解放军第九兵团政委、上海市委委员、华东军区党委委员、南京军区第一副司令员、军事科学院副院长等职。

携笔从戎抗日寇

成为研究军事辩证法第一人

1904年8月10日,郭化若出生在福州一个贫寒的书香之家。1925年,21岁的他以第一名成绩从3000多名考生中脱颖而出,考入黄埔军校第四期,开始了他戎马一生的传奇。

土地革命战争时期,郭化若“上马杀敌,下马草檄”,阅读了许多哲学著作和政治、军事理论著作。

1936年11月,郭化若被任命为抗日红军大学第二校教育长。1937年9月,郭化若进入中央党校学习。年底结业后,出任中央军委第一局局长兼中央军委编译处处长,成为毛泽东身边重要的笔杆子。抗战初期,郭化若运用马克思主义基本原理分析说明中国革命战争中的一些具体问题,阐述毛泽东的游击战争思想。1937年底,他写成《抗日游击战争一般战略问题》一文,强调政治上依靠群众,军事上主动、灵活、积极是游击战争的基本原则和具体战略问题。1938年1月撰写的《抗日游击战争战术的基本方针》进一步强调游击战争是群众性的特殊形式的战争,需要广泛发动群众,武装群众,依靠群众。

抗日民族统一战线建立后,巩固统一战线、坚持长期抗战是党的工作重点。为了宣传毛泽东的持久战战略思想,郭化若写成《日本的速胜论为什么必将失败》等文章,组织编辑《抗日战争丛书》。为了阐释联合抗战的重要性,在《赤壁之战及其对民族抗战的启示》一文中,郭化若提出,中华民族团结则存,分裂则亡。长期合作,不仅能创造新的“赤壁之战”,而且还能创建独立幸福的新中国。《齐燕即墨之战的初步研究》一文认为,一个被侵略的国家要生存,首先内部必须团结,只有齐心协力才能打败入侵外敌。

在用马克思主义基本原理分析中国革命战争具体问题的过程中,郭化若开始尝试将唯物辩证法引入军事问题研究。1940年8月,他在延安新哲学学会第一届年会上作了题为《军事辩证法》的演讲。对战争的本质,战争与经济、战争与政治的关系,战争发展的规律,战争中的矛盾及其利用等做了初步探讨。1941年,《八路军军政杂志》以《军事辩证法之一斑》为题将演讲内容刊发。1949年12月,上海新群出版社以《军事辩证法》为书名编辑出版。郭化若因此被誉为“军队里第一个研究毛泽东军事辩证法的人”。

1939年11月,郭化若写成《孙子兵法之初步研究》一文,将孙子的战略思想归纳为“速快的进攻的运动战”“主动的灵活的指导法”“开明的严厉的纪律”“全能的高超的将帅”等四个方面。《孙子兵法之初步研究》公开发表以后,在国内产生了很大的影响。抗战胜利以后,郭化若继续在《孙子兵法》研究领域耕耘。解放战争时期,他将《孙子兵法》翻译成白话文。1957年9月,《今译新编孙子兵法》出版,毛泽东得知后高兴地说:“古有孙子,今有郭子。”

新中国成立前后,郭化若曾任淞沪警备司令部司令员兼政治委员、上海防空司令部司令员兼政治委员、南京军区副司令员。1995年11月,被中央领导人尊为“一代儒将”的郭化若在北京逝世。