修缮一新的文确楼

从厦门本岛出发,一路向北穿越集美大桥,便能抵达一处承载着华侨记忆的独特建筑——文确楼。

红砖白石,潮声阵阵。文确楼是华侨记忆,也是历史标本,这栋兼具东西方特色的侨房,由著名爱国侨领陈嘉庚的族亲陈文确、陈六使兄弟所建。

在近一个世纪的时光里,它静静矗立,鲜少被外界打扰,却又真实地记录着陈氏家族的兴衰变迁,承载着无数华侨的乡愁与梦想。

直到不久前,厦门邀请传统手艺人对这座88岁的老侨房进行修缮焕新,文确楼才再次走入公众视野。修缮后的文确楼,重现了往日风采,不仅向大众诉说着陈氏家族南洋逐梦以及爱国爱乡的动人故事,唤起旅外游子的情感共鸣,也为侨房文化注入了新的活力。

东南网7月25日报道(福建日报报业集团记者 邓婕 廖丽萍)

南洋逐梦,称雄世界胶坛

走进文确楼,院子里的凤凰木绽放着橙红的云霞,咸湿的海风裹掠过岁月的屋脊。用手轻抚闪耀着贝壳光泽的墙面,随着指尖传导而来的颗粒质感,那封藏数十年的一代爱国华侨漂洋过海、逐梦南洋的拼搏故事被娓娓道来。

19世纪80年代,陈文确、陈六使出生于集美一个贫苦渔民家庭,陈文确、陈六使两兄弟相差11岁。青年时期,他们皆就读于陈嘉庚先生创办的集美学校。在那个动乱的年代,两兄弟为求生计,陆续前往南洋投奔老乡陈嘉庚。

在陈嘉庚公司工作期间,陈文确系统掌握了树胶种植、加工、贸易等全链条业务,陈六使积累了丰富的行业资源与人脉,因认真干练,二人得到赏识和提拔,被陈嘉庚委以重任,为日后独立创业奠定了坚实基础。

下南洋,谋一条生路,也闯出一番天地。厦门《同安乡讯》1948年第一期内容这样描述:“麻坡同邑乡侨,市上经商,据所闻者,系18世纪集美陈老秦、陈缨翰等先辈到巴东(现马来西亚麻坡巴东地区)渔业为主,教以讨地兴实业。”

在众多华人开发马来亚(当时统称英属马来亚,包含现在新加坡地区)的时代,陈六使是首个提出马来亚是“吾人之故乡”的华人,从而开启了华人在居住地落地生根的新时代。1923年,陈文确、陈六使兄弟独立创业,成立联和树胶公司,之后又成立益和树胶公司。至20世纪50年代,益和集团已成为新马最大的树胶企业之一,称雄世界胶坛。

而后,他们又把产业拓展到金融、保险等领域,创办马来亚纸制品厂、合众纸厂、亚洲人寿保险有限公司、大石水泥有限公司等,成为东南亚著名的华人企业家。文确六使家族通过“树胶+金融”双轮驱动模式,成功构建起跨地域、多领域的庞大商业帝国。

“探大钱,起大厝”,陈文确、陈六使兄弟心系家乡,于1937年在集美修建了文确楼,作为回乡居所。

由于陈氏后代都生活在海外,文确楼被委托给家乡亲戚代为照看。长时间无人居住,加之风雨侵蚀等原因,侨房几成危楼。2011年,在集美区侨联和集美街道的协助下,陈氏后人回到集美,经协商,将祖屋托付给集美街道代为维修和管理、使用。

“陈氏家族后人从助力家乡文化遗产保护与传承角度出发,决定将文确楼捐出,用于展陈和公益事业。”集美区集美街道办事处副主任朱伟胜说。

朱伟胜站在重新修缮的文确楼前说,日寇侵占厦门期间,侨房曾被炸毁,上世纪50年代初修复过一次,陈氏后人捐出产权后,集美街道再次进行过修缮,但2023年,遭遇台风暴雨之后,文确楼的屋顶、楼板、外墙等开始出现渗漏,还有白蚁侵蚀等问题,亟待新一轮的维护与修复。

修旧如旧,重现建筑风华

2024年10月,相关部门启动了文确楼的保护修缮工作;今年,文确楼完成修缮并通过专家验收。

“文确楼又叫‘吃风楼’,是因为建筑就建在临海的滩涂上,海风灌进楼里,能听见‘呼呼’的风声。”参与文确楼修缮方案设计的文博专家、厦门市博物馆原副馆长郑东说。

当年,文确、六使兄弟为求生计,远渡重洋,从学徒做起,逐步发展为东南亚商业巨擘。多年后,他们用白手起家积攒的财富回报家乡,也把对故乡的思念和牵挂化作一幢迎海临风的“大厝”,既远眺苍茫大海、包容万象,也深深扎根乡土、满怀乡愁。

也因此,文确楼有着中西合璧的鲜明特征。楼顶好似戴了一顶斗笠,楼身则像穿着西装;凹形门廊古朴,顶楼的三角形山头却是巴洛克风格。

郑东告诉记者,文确楼作为中西合璧建筑的典范,有其独特的艺术价值,而建筑本身的修缮难度也远超普通古建,“比如修复山花部位的浮雕时,既要遵循闽南传统灰塑‘七分塑形、三分彩绘’的工艺,又要还原西方雕塑讲究的立体透视感,工匠不仅要熟练掌握传统堆塑、雕刻技法,还得研习西方雕塑的光影视觉,这对匠人技艺的综合性要求极高”。

陈泽诚是此轮施工的负责人,他指着留存的修缮图纸介绍道,团队光是研究这些建筑元素的修缮方案就耗时数月,最终才确定采用“传统材料+现代加固技术”的修复方式,力求保住文确楼的历史肌理。

然而,当施工人员层层解构时,却发现建筑一侧山墙倾斜的情况。

山墙又称外横墙,是指沿建筑物短轴方向砌筑的墙。高2米、宽4米多的山墙,重量有200多公斤,一口气牵引到位会有坍塌的风险,因此施工人员先进行底部的加固、顶伸,再用钢丝固定,一点点牵引到与地面垂直的位置,耗时一个星期才将山墙扶正。

山墙无疑是文确楼的一大特色,但其墙面也大有讲究。“文确楼建造地点原处于海边迎风处,以前的工匠就用敲碎的海蛎壳掺上石英砂搅拌洋灰抹成水泥砂墙面,形成的墙面不仅坚固异常,还带有独特的贝壳光泽与颗粒质感。”陈泽诚介绍。

为了达到修缮效果,他们特地从泉州请来了民间匠人蔡少龙,采用闽南近代建筑特有的手法——水洗砂墙进行墙面修复,即把掺和好的材料上墙后,在面层未完全干透时,用水冲洗掉表面灰浆,让海蛎壳和石英砂的纹理在墙体上一点点显现出来。

“文确楼在建筑选材上也体现了中西结合的特点,比如就地取材海蛎壳作饰面等,加上从海外运回当时十分珍贵的洋灰(水泥)、钢筋等材料。”在郑东看来,这些珍贵建材往往被用到建筑的外阳台、楼顶屋面等易被风雨侵蚀的部位,也成了文确楼近百年依然稳固的因素。

百年风雨,不改家国初心

阳光穿过窗棂,洒落在复古的地砖上,现在的文确楼是不少年轻人心中必去的游览地标之一,其独特的建筑风貌,让人仿佛置身“南洋旧梦”。居住在大社的老人们感慨地说:“文确楼终于被更多人‘看见’了。”

踏入文确楼,首先映入眼帘的是“华族翘楚 乡贤楷模”这八个铜雕大字,它们静静地诉说着楼主人的非凡成就。

陈文确、陈六使兄弟视陈嘉庚先生为精神导师,深受其“教育救国”理念影响。

1953年,陈六使发起创办南洋大学,誓言“为华人子弟保留文化根脉”,历经3年的精心筹建,1956年南洋大学正式开课。

作为首任校董会主席,陈六使顶住殖民政府的巨大压力,坚持中文教学,为东南亚华人高等教育奠定了坚实基础。

据史料介绍,南洋大学自1956年开课至1980年期间,培养了1.2万多名毕业生。尽管其后因政局变化停办,但其创办的壮举被载入校史,陈六使的铜像至今矗立在校园中,成为海外华人教育的精神灯塔。

文确楼修缮后,一位曾就读于南洋大学的华人特意回到集美大社瞻仰文确楼,70多岁的老人身着南大校服,热泪盈眶,他说:“是南大培养了我,当年在南大求学的经历,为我的工程师生涯打下了坚实基础。”

如果说创办南大是文确六使的不懈追求,那么乐育英才则是对家乡的深情回馈。

20世纪30年代,陈嘉庚先生陷入办学困境,文确六使兄弟挺身而出,慷慨捐输,全力资助集美学校和厦门大学的办学。陈嘉庚先生在《南侨回忆录》中深情写道:“六使君之慷慨宏量,余万分钦佩,铭感无任!”

1950年,陈嘉庚先生回国后,鉴于乡校被毁惨状,决定集资重建集美学村,文确六使汇回巨款,交由陈嘉庚先生主持承建。“小时候,经常听老一辈讲述文确六使教育救国的故事,他们说,没有文确六使,就不可能在抗战的烽火岁月中还能读书。”陈氏家族后裔陈根旺说。

除教育领域外,陈文确陈六使在支援抗战、战后重建、公益捐赠、医疗支持等公益事业方面同样贡献卓著。“他们筹赈百万推动集美百姓生产自救。”陈根旺说,战时和战后的很长一段时间,文确楼成为一个免费的住所,提供给贫困的乡亲、航海学院教师等居住。

1984年,福建省人民政府授予陈六使“乐育英才”牌匾,牌匾现今还悬挂在集美陈氏祖祠后厅龛阁前顶的梁柱上,而这份精神也融入陈氏家族一代代的血液里——

1946年,家族捐资1000万国币,设立“集美社救济基金”,数百户乡民直接受益;1979年,陈永和与弟妹们集资港币90万元作为集美学校增资香港集友银行的股本;2000年陈永和的儿子陈嘉谋成立“陈永和基金”,资助贫困学生和贫困长者;2005年陈嘉禾兄弟姐妹捐款建设集美二小教学楼“永进楼”;2008年,陈嘉麟捐100万元设集美二小素香奖教奖学基金;2010年,张梅、陈锡远、陈永炎、陈嘉谋等捐500万元资助集美大学建“陈文确陈六使图书馆”……

陈文确陈六使家族对集美教育的支持长达数十年,设立的各类公益基金用于奖学、助教、济困等社会慈善公益事业,家族多人荣获福建省人民政府颁发的“福建省捐赠公益事业贡献奖”金质奖章、奖匾和荣誉证书,厦门市人民政府授予的“捐资兴学,尊师重教”金质奖章。

侨房新生,担当时代使命

上个月,陈文确的曾外孙魏达人专程从新加坡飞回厦门,带着7名来自泰国、缅甸、柬埔寨、马来西亚等国家的华侨大学海外学生参观了文确楼。在这里,这些新生代的华侨学生用不同国家的语言进行直播,透过镜头,将文确楼与老一辈爱国华侨的故事分享给更多的人。

“嘉庚先生留给子孙的财富并不是金钱,而是‘诚毅’二字。传承嘉庚先生和文确、六使的精神,我们每一位陈氏后裔都积极践行‘诚毅’,也希望帮助更多年轻人树立正确的价值观。”魏达人说,“平凡的人也可以做不平凡的事,修缮后的文确楼是一个民族团结的精神地标,我们要在这里讲好家族故事、华侨故事,凝聚更多奋进力量。”

自陈氏后裔捐出产权后,集美街道将老侨房的保护修缮与活化利用摆在了首位,这意味着,文确楼在新时代有了新的使命。

2013年,文确楼设立“陈文确、陈六使陈列馆”,并于集美学村百年校庆时重新开放,向人们展示陈氏兄弟热爱家乡、奉献社会的一生。开馆当天,30多位陈文确、陈六使家族后裔从海外赶来见证,陈文确的孙子陈锡耀说,陈列馆将成为连接海内外侨胞、集美乡亲的桥梁和纽带。

2017年,文确楼设立了国内首个以华侨文化为主题的邮局——嘉庚邮局。在文确楼门口,立着一个绿色的大邮筒,嘉庚邮局作为正式邮政服务机构,可邮寄信件,且常年开展常规国内、国际邮政业务,推广华侨华人研究相关的著作、普及读本、特色邮品及嘉庚文化创意宣传品。

嘉庚邮局所在地邮编为“361021”,而后四位数字恰好与陈嘉庚诞辰10月21日一致。为了更好融合侨乡文化与邮政文化,弘扬嘉庚精神,嘉庚邮局里还成立了一支嘉庚文化志愿者队伍,他们常年为公众提供展览讲解。

“我们推出‘小邮票大世界’‘读书分享会’等一系列嘉庚主题活动,受到大家的欢迎,还有省外的部门、单位来参观。”文确楼讲解员王华梅说。而作为青少年成长教育基地,嘉庚邮局截至目前已承担18项青少年教育活动的组织工作,海内外受益青少年累计逾150万人次。

此外,老侨房还是国家级“侨胞之家”,承载着接待陈氏后裔及举办侨胞联谊交流活动、社会教育和公益活动、嘉庚精神宣讲活动等功能。其中,陈氏家族后裔发挥了重要作用——每年都坚持组团返乡做慈善,带领新生代参观缅怀嘉庚先生和先贤事迹,至今已持续15年。同时,组团返乡参加集美海外华裔子女冬(夏)令营,颁发奖学、助教、济困基金。

“在此前活化利用的基础上,我们还在文确楼内开辟了大社村史展的空间。”朱伟胜说,未来集美街道将继续挖掘好侨楼古厝的活化利用,积极探索“以楼养楼”等新型运营模式,引入市场为侨楼古厝注入新鲜血液,焕发新机。同时,借助侨青凝聚侨心侨力,活化利用侨楼古厝,推行“EPC+O”运作模式,在大社建业楼等侨楼古厝,推进多模式运营探索。

听海

浪吻侨楼 赤心映海

□范陈春

当潮汐漫过集美滩涂,文确楼的贝壳墙面便会泛起月光般的银辉。

那些被海浪打磨过的海蛎壳,与南洋运回的钢筋共筑墙体,像极了华侨群体的生命形态——一半是故土的盐粒,一半是远洋的风尘。

这座矗立80多年的建筑,檐角挑起闽南古厝的温婉,山花浮雕藏着巴洛克的昂扬,在潮起潮落间,静静诉说着一段关于海洋、生存与家国的史诗。

这座由陈文确、陈六使兄弟于1937年建成的侨楼,是华侨“下南洋”浪潮的物质见证。19世纪末的闽南,贫瘠的土地载不动生计的重量,无数像陈氏兄弟这样的年轻人,攥着一把海沙般的希望,乘上“大眼鸡”帆船闯荡南洋。他们在马来亚的橡胶林里流汗,在新加坡的商埠中打拼,将“树胶王国”的版图从赤道延伸至故土,最终以一栋融合中西的楼宇,完成对家乡的精神回归。

闽南建筑的每一块砖石,都浸透着海洋的基因。从泉州清净寺的阿拉伯式穹顶,到鼓浪屿的番仔楼,再到文确楼的“斗笠屋顶+西洋山花”,这些建筑从来不是封闭的乡土符号,而是海洋贸易的活档案。海蛎壳拌砂浆的“蚵壳厝”工艺,本就是渔民应对咸湿气候的智慧,当它与华侨带回的水泥、钢筋相遇,便成了“本土材料+远洋技术”的完美联姻——这恰如闽南人“出得去、回得来”的生存哲学:海洋不是屏障,而是让文化基因变异得更坚韧的介质。

海洋赋予闽南建筑的,不仅是形制的兼容并蓄,更是精神的开放包容。文确楼的山墙被扶正时,工匠既要守住闽南灰塑“七分塑形”的古法,又要还原西方雕塑的透视感,这种技艺的融合,恰似华侨在异国他乡的生存之道:既不丢“唐山”的根,又能扎下“吾人之故乡”的根。

今天的文确楼,依然在续写与海洋的对话。嘉庚邮局的邮戳盖过五大洲的邮票,绿色邮筒寄出的不只是信件,更是跨越重洋的文化回音;侨胞联谊活动中,新生代用直播镜头向世界讲述楼里的故事,笑靥里藏着“走得再远也不忘来时路”的传承。这座老建筑早已超越居住功能,成为海洋文明对话的当代驿站。

窗外是万吨巨轮穿梭的现代化港口,窗内是数字技术复原的古港盛景。传统与现代在文确楼交织,恰如福建海洋文化的当下——既守护着“敢拼会赢”的勇毅,也沉淀了“和而不同”的从容;既延续着“走出去”的开拓精神,更肩负着“引进来”的包容担当。

从“下南洋”的艰辛打拼,到如今“海丝”沿线的互利合作,福建人对海洋的理解,早已从“逐利”转向“共赢”,从“生存”迈向“共生”。

潮声依旧,文确楼的贝壳墙面仍在阳光下闪烁。那些跨越重洋的闯荡,终究是为了让家园更辽阔。那些兼容中西的创造,本质是让文化根系更发达。那些浸润在潮声里的家国情怀,终将在海浪的回响中,成为跨越时空的精神灯塔。

文确楼讲解员为参观者现场讲解。

文确楼前的陈文确、陈六使雕像 林志杰 摄

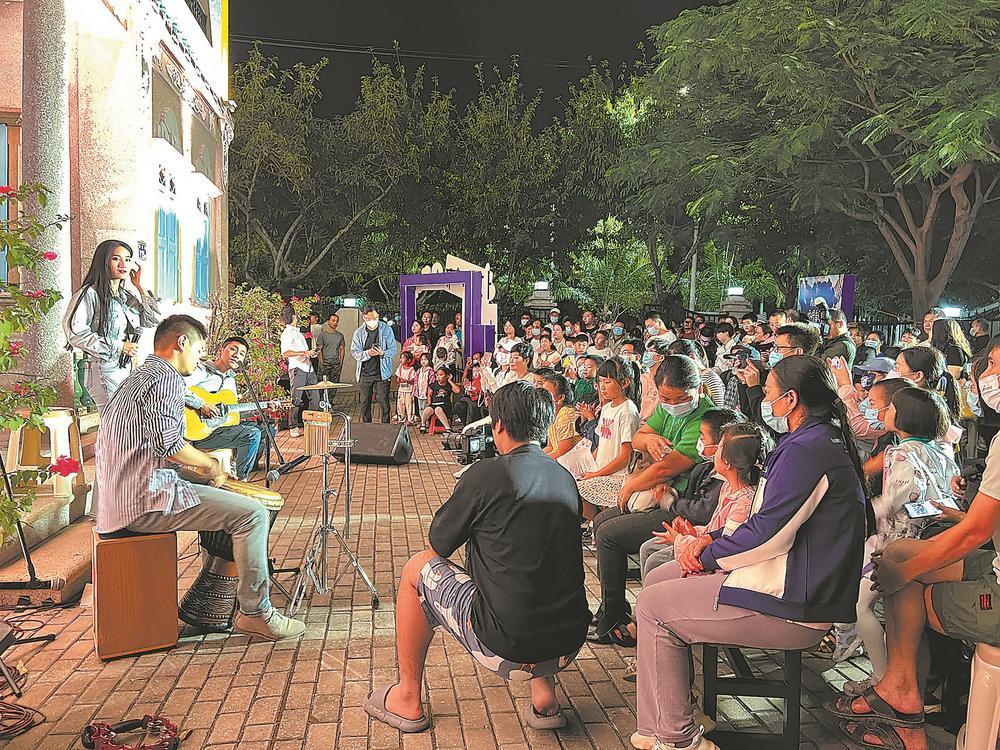

“大社潮音”侨楼音乐会在文确楼举行。

精美的山墙是文确楼建筑的一大特色。林志杰 摄

(本版图片除署名外均为资料图片)