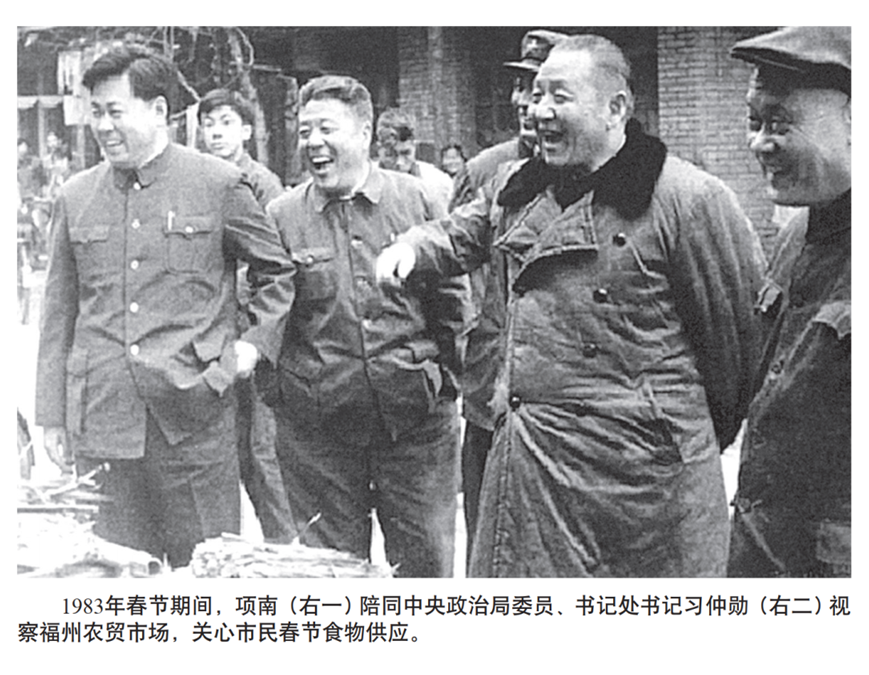

项南,1918年11月出生于福建省连城县。12岁当上红色少先队队长,21岁加入中国共产党,参加过抗日战争和解放战争。新中国成立后担任团中央书记处书记、福建省委书记和中国扶贫基金会会长等职,1997年11月10日因病逝世。

项南同志的一生是革命的一生,战斗的一生,光辉的一生。在他半个多世纪的革命生涯中,在任何艰难困苦的环境下,他都忠诚于党的事业,忠于人民,顾全大局、矢志不移;他一生坚持真理,锐意改革,勤政廉政,亲民爱民,始终保持着人民公仆的本色;他严格要求子女和亲属、处处表现出一名共产党员的高风亮节。

项南铜像 来源:连城县融媒体中心微信公众号

坚守 "四菜一汤" 的简朴底色

项南下基层每到一地,都让身边工作人员交待接待人员,不可超过标准、不能随意加菜,吃饭不喝酒,不吃大鱼大肉,只要以素菜为主的"四菜一汤",能吃饱 就行。1981年,项南带计委、建委、财政等省直综合部门的领导到湄洲湾考察,中午在惠安吃饭时,项南交待只能四菜一汤,要加只能加地瓜。果然,中午的饭桌上每桌都只有四菜一汤,外加一盘红心地瓜。

就行。1981年,项南带计委、建委、财政等省直综合部门的领导到湄洲湾考察,中午在惠安吃饭时,项南交待只能四菜一汤,要加只能加地瓜。果然,中午的饭桌上每桌都只有四菜一汤,外加一盘红心地瓜。

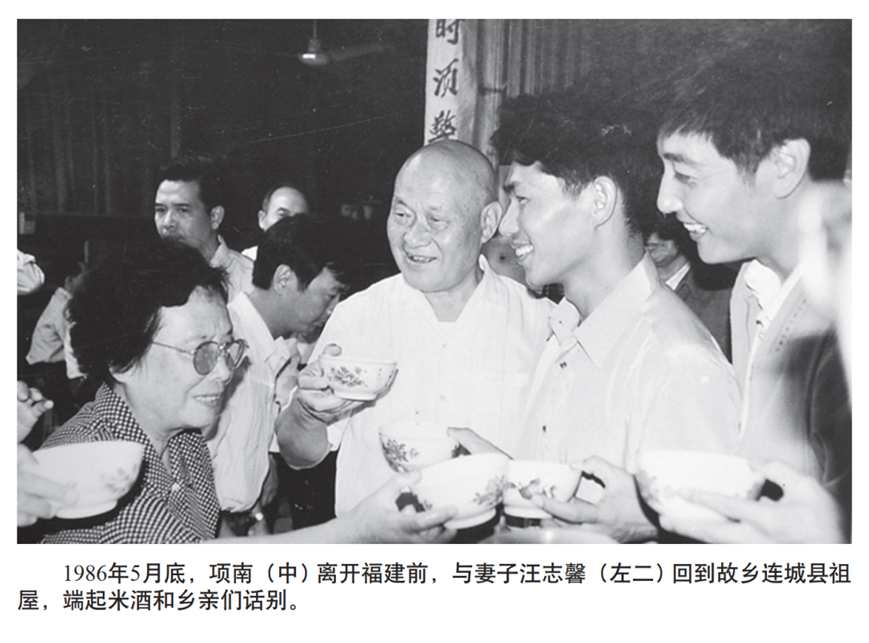

1986年5月,项南离闽赴京前,在朋口乡政府与干部们亲切座谈,一再强调党员干部要廉洁自律、服务群众。座谈话别后,项南不许乡政府以酒肉招待,仅吃了一顿有地方滋味的地瓜和豆腐干。

来源:炎黄春秋杂志社微信公众号

不搞特殊化的自我苛求

项南对自己要求严格,绝不搞特殊化。他到福建走马上任,为了不惊动省里同志,先以秘书的身份悄悄坐上南下的列车。当福建省委办公厅接待处一位处长来接站时,才发现接到的是项南本人。

到福建之后,项南每次到基层调研考察,都是轻车简从,与新闻记者和当地领导一起乘车,边走边看边听汇报。他"约法三章":

第一,不允许当地领导到边界迎接;

第二,不允许摆宴席;

第三,不允许接受当地送的土特产和礼品。

这个规定一直到他离开福建时也没有打破过。他下乡从不提前打招呼,走到哪里就在哪里吃饭,并且如数交伙食费,多加一个菜也要叫人退回去。

来源:炎黄春秋杂志社微信公众号

"不近人情" 背后的原则坚守

1984年,连城县一位副县长到福州开会时,带了一些新鲜柑橘,想送给项南尝尝鲜。项南知道后,要求门卫拒绝接收。第二天,这位副县长把柑橘放进旅行袋,亲自带进了项南家。项南看到后很生气,但知道这是家乡人民的一点心意,便让在场的人每人吃一个,剩下的自己花钱买了下来。

1985年,整个文坊村还在点煤油灯。为了让村里能够拉上电灯,文坊村党支部原副书记项新文曾去福州找时任省委书记的项南帮忙。但项南却略带幽默又不容置疑地说:"我是福建省的书记,不是朋口乡的书记,你找错人啦,你得去找朋口的书记,逐级反映问题。"

东南网综合中国纪检监察报、福建档案微信公众号、福建日报、网信龙岩微信公众号等