近日,中央广播电视总台福建总站推出特别节目《摩崖留印 盛世留声》,以石为引,探寻城市肌理中流淌的文化脉动,讲述传统如何在当代焕发新生。

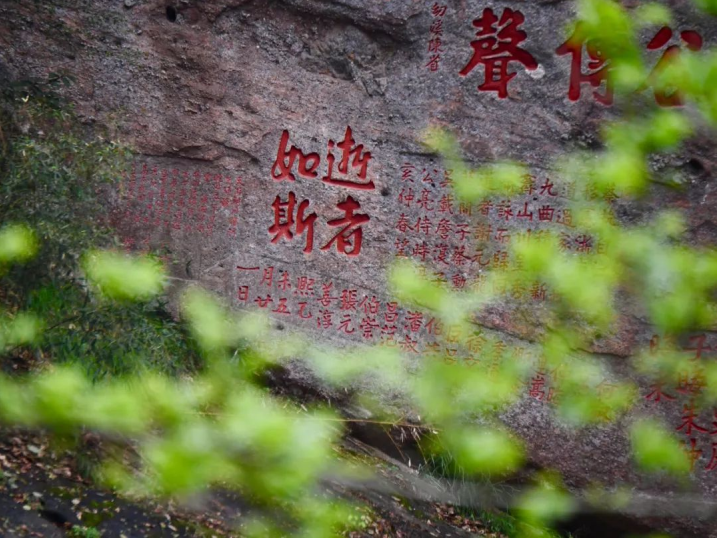

福建的青山绿水间中也有一部镌刻在石头上的千年史诗。从福州鼓山的理学题刻到武夷岩壁的文人墨宝,这些历经沧桑的摩崖石刻不仅是古人留给我们的书法艺术瑰宝,更是福建历史文化的活态见证。它们记录着闽地文人的思想交锋、官员的为政箴言、将士的报国壮志,构成了福建最独特的历史文化长廊。今天,让我们走进这些会"说话"的石头,聆听它们讲述的千年故事。

千年摩崖石刻:福建文脉的"石头史书"

福州

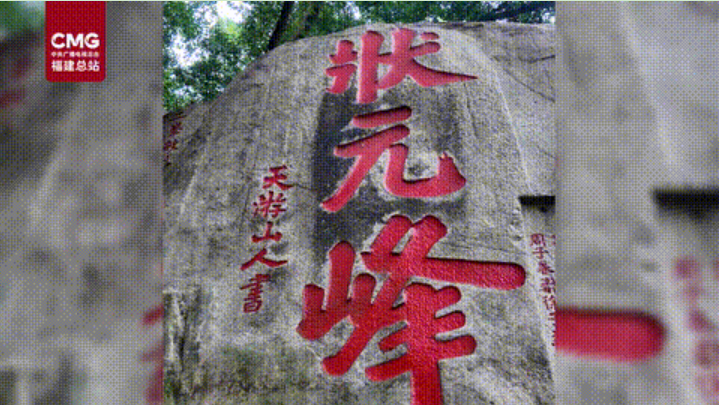

图片来源:中央广播电视总台福建总站

于山的“状元峰”上,南宋状元陈诚之曾在此苦读,考中状元,今人来此也为“上岸”打卡,祈愿金榜题名。

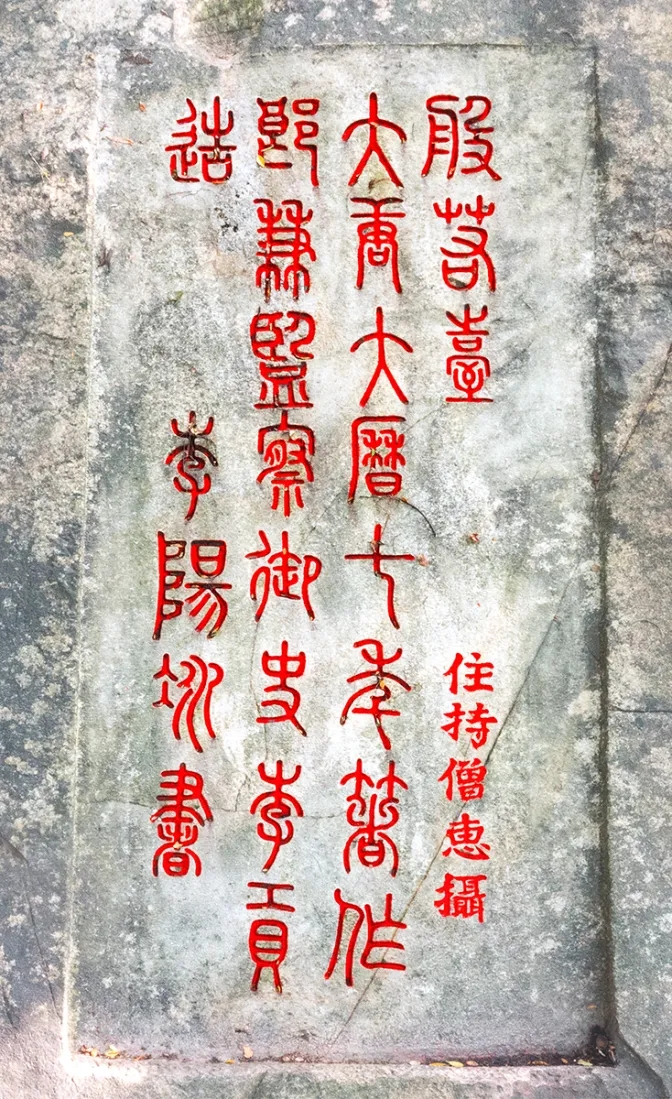

图片来源:福州市政协文化文史和学习委员会

唐大历七年,著作郎兼监察御史李贡在福州建般若台,请李阳冰题写《般若台铭》。这段石刻位于乌石山的清泠台侧,采用小篆书写,是乌石山上最古早的题刻。

图片来源:中央广播电视总台福建总站

明嘉靖年间,倭寇侵扰东南沿海,黎鹏举率水师在闽江大破倭寇,保卫福州,后人在乌石山刻下“乌石在,黎公在”,铭记民族英雄的功绩。红色的石刻是明代所刻,蓝色则是元代,两方石刻相差两百多年,阴刻阳刻同篇,世间罕见。

图片来源:中央广播电视总台福建总站

清代福州知府李拔的“月朗风清”四字,是他清廉政绩的写照,也是他的为官格言。在福宁,他造福一方百姓。因政绩卓著,擢升福州知府兼理海防。福宁百姓不让他走,扶轿挽留,而福州百姓又抢着要,一度流传“两地争一府”的佳话。

鼓山最早的摩崖题刻(图片来源:福州市鼓山旅游景区)

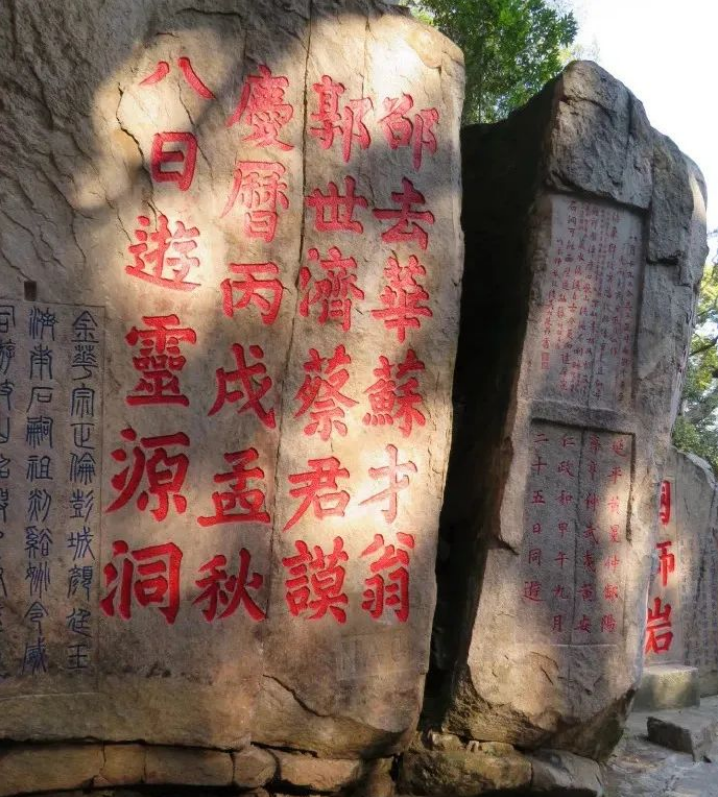

鼓山是福州山水文化的典型代表。从北宋至今,历代文人墨客在绝顶峰、灵源洞、达摩十八景等处,留下摩崖石刻总数712段,其中现存石刻653段,佚刻59段。

鼓山现存年代最早的摩崖石刻,是宋庆历六年(1046年)蔡襄游览鼓山的题字,这幅摩崖石刻记载了当时蔡襄陪同福建水陆计度转运使邵去华、福建提刑观察使苏才翁、福建武臣提刑郭世济,四人同游鼓山的情景。

相传,朱熹在福州地区写有“福、寿、康、宁”四个大字。“福”字,在乌山;“寿”字,在鼓山;“康”字,在长乐;“宁”字,在福清。其中,“寿”字最大,也最出名,有很高的文学价值和审美价值,被视为福州的文化瑰宝。

龙岩

冠豸山摩崖石刻群处于莲峰镇大坪村冠豸山上,共有元、明、清石刻39处,占地面积约20000平方米。石刻书体有篆、隶、楷、行、草,内容多描述山上的景观地名。其中有元至正年间(1341-1368)县尹马周卿开辟冠豸山时为十二景的题名;明嘉靖年间(1522-1566)名儒黄公表在滴珠岩上题刻“冠豸”两字,“冠豸”两字每字高3米,宽1.3米,书法圆润劲拔,神韵深厚;清乾隆二十二年(1757)翰林院朱阳题刻“上游第一冠”字径0.9米,书法结构严谨,苍劲有力。此石刻具有一定的历史文化价值。

三明

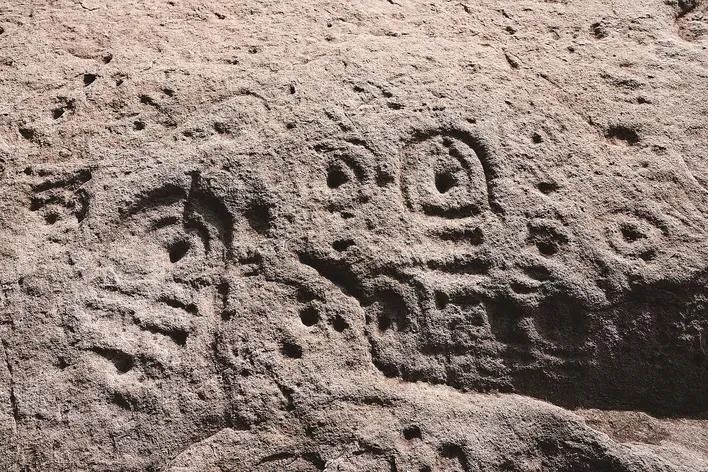

史前岩刻遗迹

1月8日,三明市文物普查队在明溪县瀚仙镇坪地村西岩发现了一处史前岩刻遗迹。经文保专家初步判断,该岩刻距今约4000年至3500年,面积约260平方米,是迄今为止全省发现的面积最大、符号最多的史前岩刻。

三明市瑞云洞,洞深30米,宽61米,高4米有余,形如雄狮张口。洞顶苍松如盖,流水潺潺,如珠如帘,终年悬于洞口。洞口石壁如削,有宋以来摩崖石刻数处,其中有清乾隆年间监察御史官志涵在此讲学时的题刻“有容”,还有“人在石中藏璞玉,客来洞口隔珠帘”等对联。

将乐玉华洞不仅是一个自然景观,更是一个文化底蕴深厚的溶洞。自汉代被发现以来,这里就留下了无数文人墨客和高官名宦的足迹。宋代理学家杨时曾为玉华洞赋诗,明代旅行家徐霞客更是在其游记中盛赞玉华洞“炫巧争奇,遍布幽奥”。此外,洞内外还保存着宋、元、明、清和民国时期清晰可辨的摩崖石刻和题刻,见证了无数文人骚客的赞叹与敬仰。

摩崖石刻(资料图片) 图片来源:三明社科视界

明溪县城东北的风景名胜区玉虚洞,虽然规模不大,但文化气息浓厚,摩崖石刻众多,是岩洞中不多见的,而历史上写过玉虚洞诗文和游览过玉虚洞的名人,要比摩崖石刻多得多。玉虚洞现存的摩崖石刻还有70多处(如未损失可能有百处以上),多数是明朝嘉靖至万历年间留下的。

南平

闽北日报 郑友裕 摄

武夷山钟灵毓秀,人文荟萃,拥有丰富的历史文化遗产。武夷山摩崖石刻散落在武夷山的千崖万壑之间,历史从晋唐至民国横跨1700余年,内容博大精深,形式多样,景区已知古今摩崖石刻就有422幅。

6月16日,当“武夷秘境·更见深邃”——陈晓宝摄影展,将22方摩崖石刻精品推向公众视野,让武夷山摩崖石刻这一积淀千年的文化宝藏,再次成为人们关注的焦点。在这片世界自然与文化双遗产的土地上,500余方摩崖石刻如星辰般散落于丹山碧水之间,它们不仅展示着高超的书法艺术,更是朱子文化、茶文化、生态智慧的立体载体。一方方摩崖石刻,犹如武夷山这幅山水画的闲章铃印,赋予了它灵动而鲜活的生命。

这些镌刻在崖壁上的文字,既是古人留给我们的珍贵遗产,也是福建文化血脉的生动见证。它们不仅诉说着过去的故事,更在数字技术的赋能下焕发新生,继续书写着闽地文化的当代篇章。当我们驻足这些石刻前,触摸的不仅是冰冷的岩石,更是跳动了千年的文化脉搏。

制度革新·数字赋能:千年石刻的双重守护之路

《福州市摩崖石刻保护规定》于2025年3月1日正式实施。该法规创新性地将尚未列入文物名录但具有历史文化价值的石刻纳入保护范围,通过立法手段为城市文化遗产构建更完善的保护体系。

福州市人大常委会经过深入调研和专家论证,明确了保护责任主体,规范了日常维护、修复技术等标准,并建立了数字化档案管理制度,为摩崖石刻的长久保存提供了法律保障。这为镌刻在崖壁上的千年记忆筑起坚实的法律屏障,实现从被动抢救到主动预防的保护升级。

武夷山作为典型的丹霞地貌景区,其摩崖石刻长期受自然风化侵蚀,需每3至4年进行一次全面修复。如何平衡保护与展示,成为石刻遗产可持续发展的关键问题。自2012年起,武夷山景区采取了一系列创新保护措施:与同济大学合作研发了专用于丹霞地貌的环保型"武夷颜料",这种水性颜料附着力强、色彩持久且对岩体无害,已获国家专利;2013年运用GPS定位和微距扫描技术,建立了完整的石刻数字档案库;2015年启动大规模修复工程,历时三年完成一线天、虎啸岩等核心景区400余方石刻的修复工作。通过材料创新与数字化技术相结合,武夷山构建了集周期性养护、环保材料应用和三维数据存档于一体的综合保护体系,为同类地质条件下的石刻保护提供了示范。

山以人名,人以文名,这些不同年代的摩崖石刻,或赋予天然之意趣,或气势恢弘,或为名家手笔,留下了文人墨客畅游名山大川的千古逸兴和雅趣,为秀美的自然风景增加了深厚的人文内涵。随着“文化+科技”模式的持续深化,这些镌刻在崖壁上的文明密码将突破时空限制,以更智慧、更鲜活的方式传承闽地文脉,为全国文化遗产保护提供“福建方案”。

东南网综合中央广播电视总台福建总站、闽北日报、连城县人民政府网、冠豸山国家级风景名胜区官网等