新四军出征证明书正面 本网记者张梦媛 摄

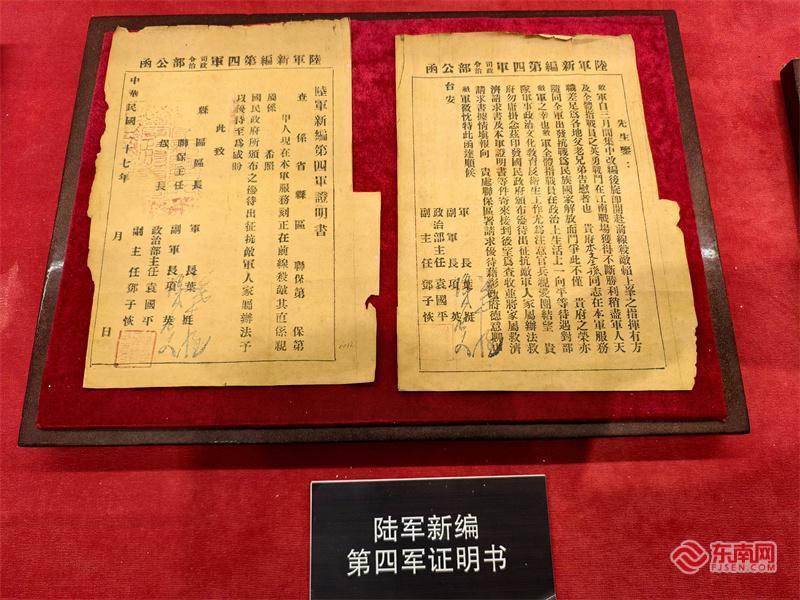

在闽北革命历史纪念馆二楼展厅里,陈列着一份纵29cm、横40.2cm的新四军出征证明书,泛黄的证明除折叠处有破损痕迹外,整体保存完好。

这份被列为“国家三级文物”的新四军出征证明书,是1938年,陆军新编第四军军长叶挺、副军长项英、政治部主任袁国平、副主任邓子恢签署的陆军新编新四军司令部、政治部给闽北的李全孙同志开具的在新四军服役奔赴抗敌前线的公函证明书。公函向家属交待了抗战的形势、意义以及军队中的作风,嘱其放心。

作为馆中唯一一份新四军出征证明书,这不仅是李全孙战士无畏艰辛、不怕牺牲的英勇证明,更是1500多名优秀闽北子弟兵奋勇抗战的缩影,凝聚着闽北军民同仇敌忾的魂魄,成为镌刻在闽北人民族记忆中的血色丰碑。

李全孙战士的新四军出征证明书静卧于展柜中,上方挂着闽北将士开赴抗日前线,新四军第三支队第五团驻地遗址,安徽红杨树战场首站高捷史料图,无声讲述着那段艰难而光辉的革命历程。

闽北是新四军重要的来源地之一。1937年10月,中国共产党与国民党谈判达成协议,将南方8省的红军游击队(琼崖除外)改编为国民革命军新编第四军,简称新四军。闽赣省委接到中共中央东南分局的指示,将活动在闽北、闽东等地的红军游击队改编为新四军第三支队,下设五、六两个团。其中,闽北红军游击队改编为新四军第三支队第五团(下文简称“五团”),饶守坤任团长,曾昭铭任副团长,刘文学任政治处主任。

1938年2月,五团1500多人开拔北上抗日,部队到达徽州岩寺时,接受了军领导的检阅,叶挺军长赞扬:五团基本都是闽赣边过来的老红军战士,是很强的骨干力量,要好好学习锻炼,今后发展起来都是我军的优秀干部。

五团先后参加了许多名扬大江南北的胜利战斗,其中以“红杨树对日作战”、“五次保卫繁昌对日作战”和“血战东流山”最为闪光,被中共中央东南分局称为“南方的模范队伍”。

皖南事变中,五团保持和发扬了闽北红军骁勇善战、不屈不挠的光荣传统,为保卫新四军军部、保卫皖南,绝大多数壮烈牺牲。五团的辉煌战绩和英勇事迹,将永远铭刻在中国共产党领导革命斗争的历史长河中。

参观者在展台前驻足,无一不为“英雄五团”壮举而震撼。几乎全团覆灭保卫军部的队伍,书写了绝命后卫团的光荣历史,彰显了荡气回肠的新四军铁军精神。“看完这些红色文物后我仿佛回到那段艰难困苦的时代,哪有什么静月岁好,只不过是有人替我们负重前行。新四军五团的将士们用自己的生命为人民的幸福付出了一切,我们应该好好铭记这段历史,学习他们大无畏的精神和崇高的品质。”来自上海的游客王先生参馆后对记者说道。

闽北革命历史纪念馆是一座回字型仿古建筑,占地面积3293平方米,建筑面积3002.77平方米,展厅面积约1300平方米,是福建省南平市唯一一座全面、系统、集中展示闽北党史、革命史和新中国成立以来闽北建设成就的纪念馆。馆内珍藏了300多件珍贵的革命文物(一级文物5件、二级文物8件、三级文物181件)及300余幅图片,全面展示了在中国共产党的领导下,闽北人民开展革命斗争的光辉历史。

闽北是一片有着光荣革命历史的红色热土,积淀形成了众多革命文物。为了让更多市民了解、接触中国共产党领导闽北人民进行革命斗争的历史文物,闽北革命历史纪念馆馆长崔雷明向记者介绍道,闽北革命历史纪念馆已经举办了三届红色文创产品设计大赛,用文化创意形式讲好闽北红色故事,推动红色文化创造性转化与文旅产业深度融合,通过对红色文化的挖掘和创新,将文化元素赋予现代内涵,以此实现文化创新和精神传承的目的。据了解,前两届获奖的部分作品已作为武夷山旅游文创商品,在景区的专柜上吸引了众多游客购买。

此外,闽北革命历史纪念馆还通过革命文物“走”进校园、机关、企业的创新党史宣传教育形式,让闽北的革命历史文化“活”起来,拉近历史与人们的距离,能更好地让市民们传承红色基因、赓续红色血脉、弘扬红色文化。

记者手记

闽北抗战精神传承不息

游客在闽北革命历史纪念馆内参观 本网记者张梦媛 摄

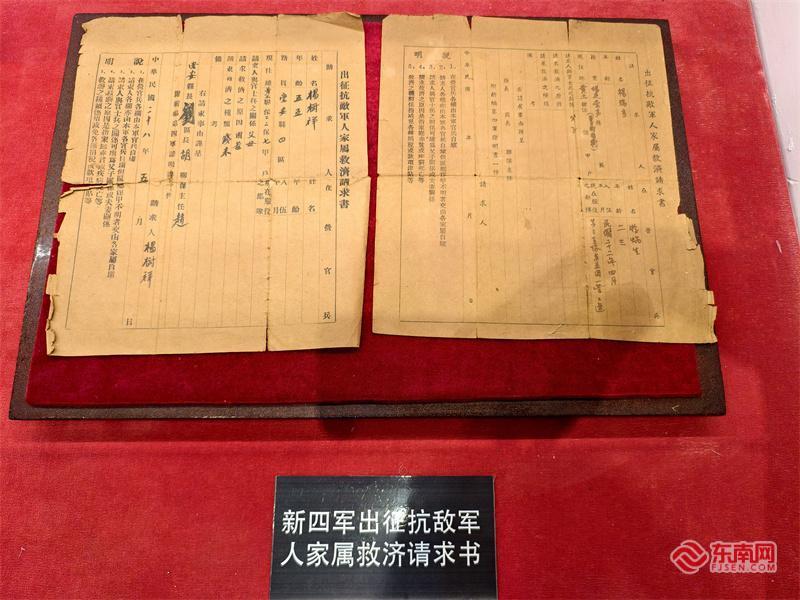

新四军出征证明书、新四军出征抗敌军人家属救济请求书,这是证明其军人身份及家属享受军属优待条件的最有力依据,它不仅是抗日军人及其家属的荣耀,更是闽北儿女投身抗日斗争的真实记录。

我静静聆听崔馆长的生动讲解“英雄五团”的光荣历史,我发现让我震撼的不是某一个人也不是某一个阶段,而是一个时代的群像。透过这些历史印记,感受闽北人民众志成城、共御外侮的磅礴力量!

闽北是新四军重要的来源地之一。1938年2月,1500多名闽北将士告别闽北父老乡亲,奔赴抗日前线。新四军在长期的革命斗争中,始终保持着坚定的革命信念,不畏艰难险阻,不怕牺牲。这种精神深深感染了闽北人民,激励着他们为实现民族独立和人民解放而不懈奋斗。闽北人民将新四军的革命精神传承下来,成为推动当地革命和建设事业发展的强大动力。

在崔馆长的介绍下,我认识了一位“红二代”,中共武夷山市委党史和地方志研究室主任詹相文。如今他不仅守护着这片土地,也延续着一种精神的传承。他写了一篇名《霜叶红于二月花:我的父亲、一位新四军老兵的故事》发表在《武夷山》杂志,不仅在当地引起较大轰动,还受到报纸杂志权威评审部门一一福建审读委员会的高度关注和充分肯定!他表示复述父亲的往事,是为了不忘父辈走过的路,不忘那段烽火连天的岁月,不忘今天幸福生活的来源!

历史虽已远去,但革命将士们的精神却永远鲜活。这片土地不仅见证了他们的英勇,也成为后人传承红色基因的永恒象征。

崔雷明静看新四军史料墙 本网记者张梦媛 摄

新四军出征抗敌军人家属救济请求书 本网记者张梦媛 摄

部分闽北革命历史纪念馆红色文创产品 闽北革命历史纪念馆供图

闽北革命历史纪念馆 肖文凤 摄