东南网8月13日报道(本网记者 郑琦 张立庆)在福建无数沉默的山石上,一段段摩崖石刻像露天展陈的史书,记录着来自历史的声音——“忘归石”还承载着蔡襄的不舍,“喝水岩”旁还回荡着历代墨客的“争鸣”,黎公岩还镌刻着百姓对抗倭名将黎鹏举的感激,晋安鳝溪的永乐黄兴宗等分水石刻还闪烁着早期基层治理的微光……百年摩崖石刻,凝结着古代文人哲思、书法家的笔墨、官员的家国情怀,更锁着八闽大地的文脉基因。

今年6月,福建省文物局在2025年“文化和自然遗产日”福建主会场活动现场发布了摩崖石刻主题游径,将八闽大地上最具代表性的摩崖石刻串珠成线,为游客提供深度文化游的新方案,让这一珍贵的文化遗产以崭新的姿态走进大众视野。

而摩崖石刻日渐重焕光芒,离不开一群人的守护。他们以田野调查、科技利器和对文化传承的一腔热忱,编织着一张文物保护网,努力守护人文与自然完美交融的风景线,让摩崖石刻在当代乃至未来,继续诉说此邦风流人物与佳话传奇。

寻宝——摸清家底

《闽中金石略》龚显曾序曰:“吾闽名山大镇、祠宇伽蓝至迹,多有唐、宋石刻。乌山、武夷、清源、九日、太姥诸山,雄视东南。历代名人、筮仕、流寓,先后寄迹于其间,碑记题咏,大书深刻。”宋代以来,福建地区人口增长、经济、科举文教日益兴盛,千岩竞秀的名山胜景成为文人雅士寄情抒怀、交游吟咏的理想去处,但凡有崖有石之处,几乎都留下了前人的题刻痕迹,其总量之巨、分布之广、内涵之丰,远超文物工作者与大众的认知和想象。

目前,福建全省共有8处摩崖石刻已列入全国重点文物保护单位名录,21处列入福建省级文物保护单位名录。查阅前人研究文献就会发现,单看福建摩崖石刻最为密集的福州五城区,统计到的石刻总数在不断攀升——由1996年的共1250余段、现存934段,发展到2011年的共1476段、现存1160段,再到2023年的共1523段、现存超1207段。

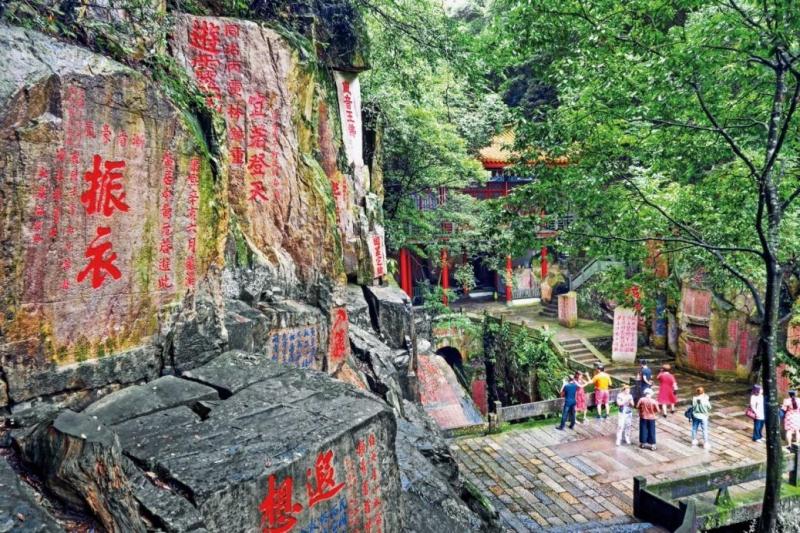

福州鼓山灵源洞两侧,荟萃大量摩崖石刻(林振寿 摄)

福建省考古研究院科研中心负责人、三级研究馆员高健斌告诉记者,这一数据至今仍在增加。

2024年,省文物局下发省级专项文物保护资金,福建省考古研究院“福建摩崖石刻调查与研究”课题正式启动,高健斌担任课题负责人,以“找得最全、辨识最清、研究最深”为目标,计划通过十年时间,依循“福州城区+福州所辖县区+其余8个地级市”的规划,彻底摸清福建摩崖石刻文物家底。

只要不下雨,高健斌几乎每天都在户外对摩崖石刻进行地毯式的田野勘探,逐渐摸索出不少“寻宝”方法,全面梳理《闽中金石志》《闽中金石略》《福建通志·福建金石刻》等前人研究文献就是其中最基本的。“清代金石学大盛,一批金石学著作里保留了很多可资利用的信息。”高健斌说,“但金石学家往往会根据自己的喜好做取舍,所以这些著述并不全面。”于是,高健斌又利用网络,想方设法获取各类老照片、旧拓片、旧摹本,查阅世界各大图书馆藏珍贵古籍,还将户外运动爱好者在两步路、视频号、抖音等社交平台上分享的路径都一一查看,只因那些标志性点位的照片和视频中时常藏着摩崖石刻的身影。此外,开展田野调查和摩崖石刻保护工作时,高健斌也在与当地人交流的过程中,时刻留意打听石刻的线索。

功夫不负有心人,在此过程中,高健斌团队不仅新发现了“戏马”“寻真”“高洁台”等大量摩崖石刻,还让诸多“佚刻”变“残刻”,甚至找到了“灵山福地”“圆满报身”“邻霄台”等佚刻的留影。这些成果极大丰富了福建省第四次全国文物普查新发现名录,也填补了以往福建摩崖石刻考古与文史研究留下的空白。

“时代和国家给了我们这一批考古工作者很好的机遇。”高健斌说,“我们有兴趣、也有能力,就想争取用这十年时间做出一套至少五十年内无法被撼动的《福建摩崖石刻集成》。希望这项工作完成后,任何有需要、有兴趣的人,都能在摩崖石刻这个领域里‘弱水三千、任取一瓢饮’。”

同好——我为“石”狂

在探索摩崖石刻的路上,高健斌并不孤单。

他有一个微信群,一群有着不同人生经历、行业背景的人,因为摩崖石刻这一共同爱好而聚在一起。他们中有长期跑户外的,几乎周周探访福州及下辖县市的村、道、井、碑、刻、塔、桥等文物古迹;有专研书法篆刻的,擅长“破译”各种古文字词;还有热衷文史资料研究的,经过一点一滴的考证和积累,对闽都文化如数家珍。新的石刻照片或视频发到群里,就像往水里投入一块小石头,立刻就能激起热烈的讨论,“这个字是什么字?”“这段话该怎么解读?”大家互相切磋、互相补充,时不时就能碰撞出灵感的火花。

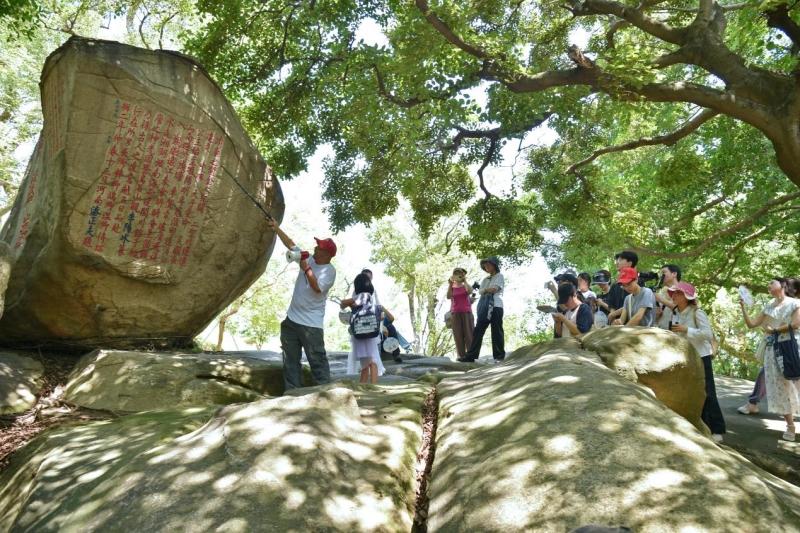

摩崖石刻爱好者们一同探访石刻

石刻虽短,一旦钻进去就会发现里面的学问极其深广。文人官员的交际圈,一村一地的风土人情,泉州的祈风祭祀活动、海丝历史,福州宋代一榜三鼎甲的科举盛况,以及温泉、寿山石、茶文化、福文化,乃至中国与琉球的交流史、清末闽人的救亡图存等等,都可以在石刻上找到留痕。它们与文史互相勾连、印证,不断丰富着闽都文化的精神内涵。福州市政协文史研究员林强对此深有感触:“石刻就是一个地方历史文化的载体和见证,这些有着鲜明地域特色的内容,才是闽都文化有别于其他地方文化的精华,也是福州这座2200年历史文化名城独特精神气质的源泉。”

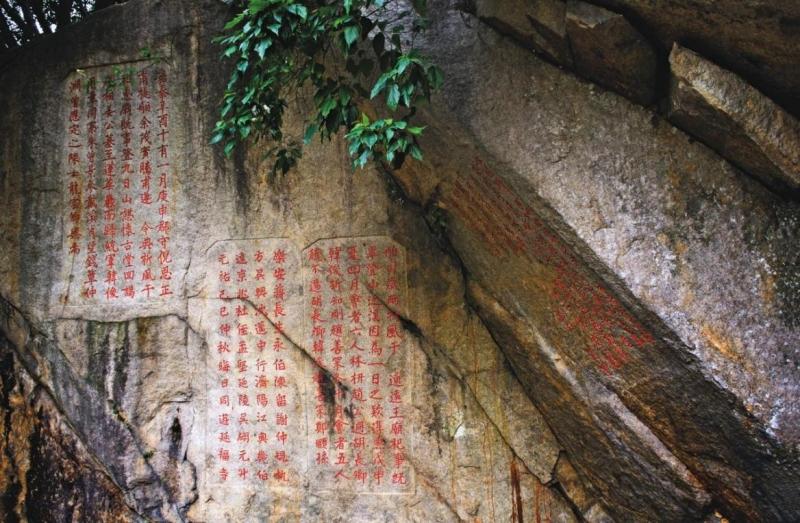

泉州九日山“祈风”石刻,是研究我国古代海外交通贸易和市舶司祈风制度的重要实物遗存(崔建楠 摄)

“前则田畴广衍,后则屋室参差”“南台江中,风帆浪舶,历历可数”,乌石上的寥寥数语,让八百年前的福州城郭风貌跃然重现今人眼前;“杯茶清话,不减登高之乐”“既非沽风雅之名,复非叩禅宗之奥,而年必数至,至必穷探幽讨,不以足茧为劳”,前人兴之所至的抒怀文字,也能激起后人的共鸣;“云程发轫”“眼底浮云”“其介如石”等志趣各异的感怀,让每位到访者都能寻得最应时的滋养……

抚迹怀古,就像搭上一座古城的脉搏,品读题刻,即可与题字先贤展开一场又一场神交,正是这种令人回味无穷的乐趣吸引着摩崖石刻爱好者数年如一日地造访它、研究它。“都说要‘爱国爱乡’,在我们看来,热爱福州的摩崖石刻,透过它去了解和传承本地的历史文化,这个就叫‘爱乡’。”摩崖石刻爱好者蔡铁勇说。

守护——让石刻“活”在当下

“镌之玄石,传诸不朽”“摩崖纪胜,期与此山俱传”……古人刻字石上,以期不朽,然而风化、雨蚀等自然破坏与无意间的人为损害,让摩崖石刻文物抢救性保护工作成了一场与时间的赛跑。地方史志办的各类文献资料上显示,福州乌山摩崖石刻原有314段,目前只剩160段左右;鼓山原有710多段,目前仅存600余段;漳州长泰县的石刻类文物总数大约有1000段,但在去年全县石刻文物摸底和传统拓片工作时,发现仅存500段石刻,已消失一半。

“如果没有人去寻找、去保护,摩崖石刻的线索只要断一代,可能就再也找不到了。”近年为福州乌山、冶山等地摩崖石刻进行清理、描红保护的陈光波说,“我们实在不能把这些石刻遗忘掉,这是前人留给我们的一笔巨大的财富。”

腾众新锐(福建)科技有限公司总经理李宁深感迫切。2022年起,李宁及其团队一方面向上呼吁、请示汇报,于2024年1月,联合47名人大代表,向福州市两会提交了关于制定《福州摩崖石刻保护条例》的议案,这项议案促推《福州市摩崖石刻保护规定》于2025年3月正式实施。另一方面,腾众新锐(福建)科技有限公司与福建省考古研究院联合建设“天涯共此‘石’——福建石刻文物全信息解决方案”项目,利用石刻文物遗存微迹修复技术,对福建省内一万多段摩崖进行全面数字化采集,已形成超15万张数字影像,对摩崖石刻较为集中的区域还建成了高清三维720°模型;此外,还利用“烛光”AI古汉语翻译及数字渲染展示应用技术将石刻中的古汉语文字转为简体字,降低大众读懂摩崖石刻的门槛,并着手对石刻中提及的人物、事件展开深入、严谨的文史考证研究。今年4月,该项目斩获2025数字中国创新大赛数字文旅赛道决赛一等奖。

李宁团队成员正在对摩崖石刻进行数字照扫

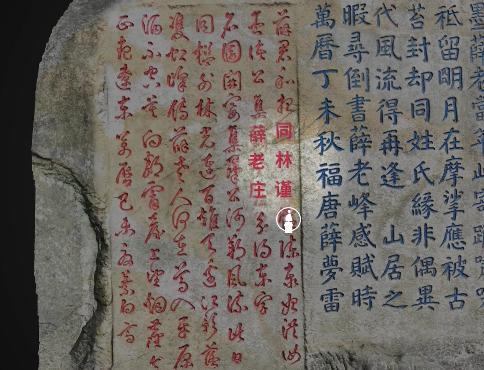

“烛光”AI古汉语翻译效果展示(光标位置的文字会自动识别为简体字)

想让摩崖石刻文物真正“活”在当下、生生不息,除了进行抢救性保护和系统性整理,让它们走进大众的心里,成为大多数人的文化认同也同样重要。

“福州的摩崖石刻真的非常宝贵,我们希望能想出办法把三坊七巷的游客也引到乌山、于山上来。”陈光波说。今年6月,福州市园林中心打造的于山与乌石山摩崖石刻数字展馆已开始试运行。福建省文物局发布的摩崖石刻主题游径,亦是文物保护与文旅融合的一次尝试,官方设计的游览线路让福建摩崖石刻迈出了与普通游客双向奔赴的第一步。

与此同时,摩崖石刻爱好者们也以多种方式贡献着自己的力量。高健斌在文物考察之余积极参加各类公益讲座、研学活动,持续普及摩崖石刻相关知识,增强大众的文物保护意识;林强参与编撰了《福州摩崖石刻史话》,该书于今年1月正式发布,用130篇趣味性较强的文章讲述摩崖石刻极为丰富的内涵;陈光波每次描红前,都会花大量时间精力认真揣摩字形,力求最大限度地还原呈现古人书法中的意韵和美;蔡铁勇则在福州鼓山、乌山等地提供志愿讲解,他对江西游客讲曾巩、郭汝霖等人在福州的经历,对官员干部讲石刻中为民祈报的担当和忧国忧民的情怀,帮助游客读懂石刻上的文字,更通过寻找摩崖石刻与来访者兴趣的契合点以展开精准推介。

7月31日,高健斌带队“乌山寻宋”研学之旅,为家长孩子讲解乌山摩崖石刻。(省图书馆供图)

陈光波腰系安全绳,正在为摩崖石刻描红

他们深知,只有当大众了解摩崖石刻背后的人文故事,对于这座城市的理解才会更加细腻鲜活,因而才会生发出真正的珍赏和热爱。而这种来自内心深处的认同与共鸣,才是守护摩崖石刻、传承千年文脉的生生不息的力量。

记者手记

“江山留胜迹,我辈复登临。”摩崖石刻上记录的人与事与情总是比史书里更加朴素丰富,也更加鲜活动人。它们既是历史的见证,也是文化的密码。如何让刻在山川间的摩崖石刻走进大众心里,让地域文化绽放出独特鲜明的魅力,这既是当代文物工作者面临的课题,也是每一位生于斯、长于斯的人需要思考的问题。

在采访中,了解到微迹修复技术、相关法规、主题游径等多管齐下的创新实践固然令人欣喜,但最令我感动和充满信心的,还是看到这些实践背后的一群纯粹的人。如果说古人在苍崖石壁上镌刻文字是一种传奇,那么今人用科技与匠心守护这些文化瑰宝,又何尝不是在续写新的传奇?他们用对摩崖石刻以及家乡的热爱,汇成一股来自民间的力量,以各种方式唤起大众对摩崖石刻的好奇和兴趣,让其承载的文化精神内涵真正走进每个人心中。

放眼茫茫人海,这群为摩崖石刻文物奔波努力的人显得渺小,与石刻存在的年头相比,连他们的人生也只是短短的一瞬。然而,正是这一份份为爱而生、看似微不足道的光与热,照亮了散落在荒山野壁上无数古老石刻的未来。

(除特别标注,文中图片均由受访者提供)