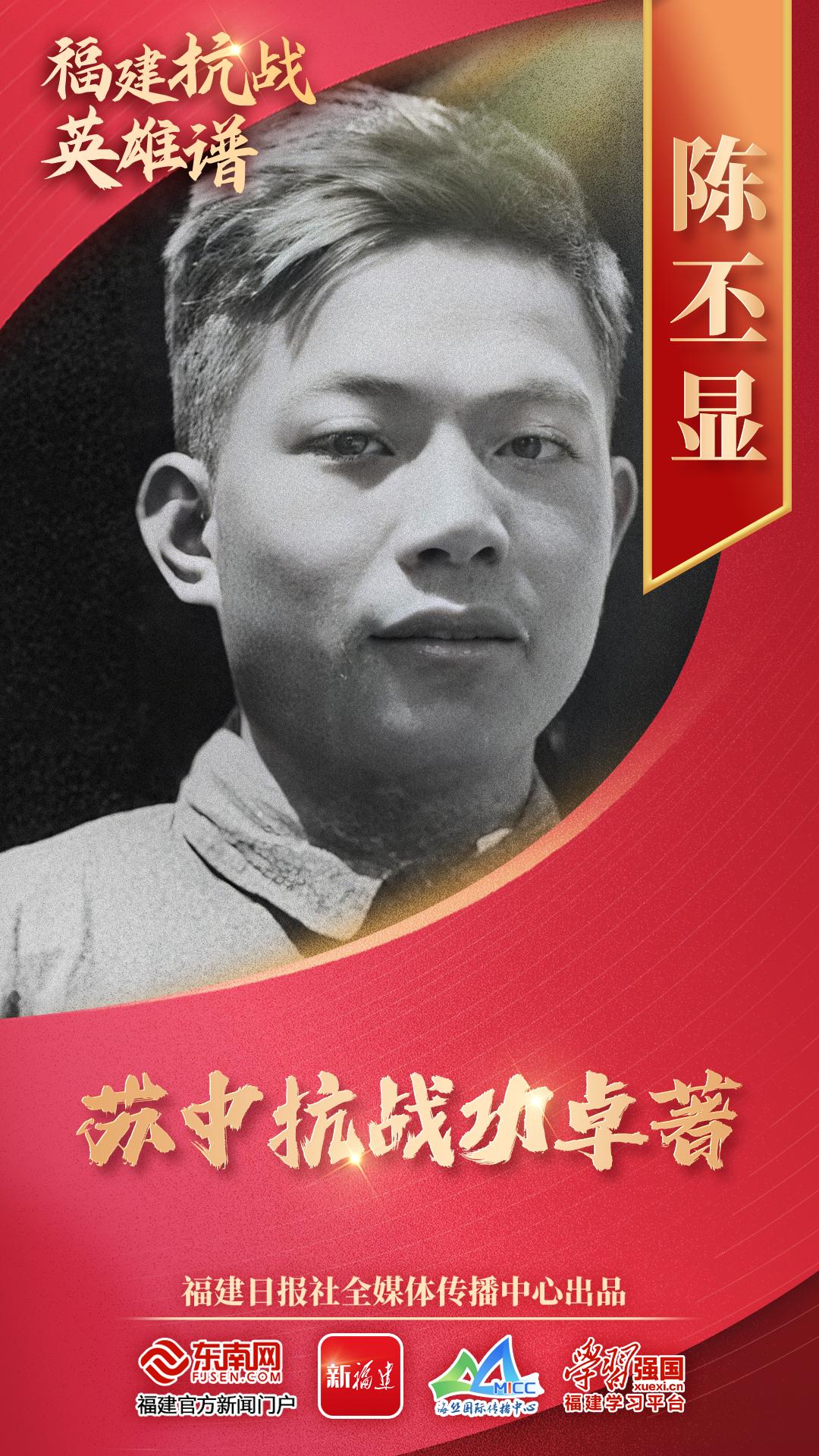

从闽西苏区的“红小鬼”

到无产阶级革命家

自15岁加入中国共产党

革命生涯长达60余年

他就是陈丕显

陈丕显(1916-1995),福建上杭人,曾用名陈家煜,化名阿丕。曾任共青团中央儿童局书记,中共华中工作委员会书记,中共苏南区委、中共上海市委、中共湖北省委第一书记,第六届全国人民代表大会常务委员会副委员长等职。

从苏区“红小鬼”到苏中砥柱

1916年3月,陈丕显出生于福建省上杭县南阳镇(原长汀县南阳区)。1929年7月,陈丕显参加罗化成领导的南阳暴动,加入中国共产主义青年团;9月,当选为少共南阳区儿童团总团长。1931年,加入中国共产党。不久,被选为少年先锋队中央总队执行委员。

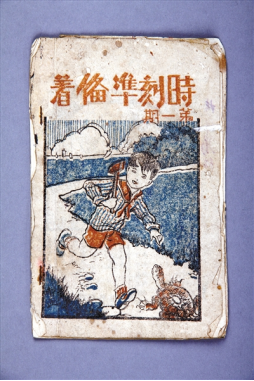

1933年中央儿童局发行的《时刻准备着》第一期

1932年6月,陈丕显被选为少共福建省委常委,后任少共福建省儿童局书记,成为中央苏区著名的“红小鬼”。1933年,他在条件极差的情况下创办了第一份共产儿童的刊物《时刻准备着》。毛泽东、周恩来、张闻天以及邓颖超、蔡畅等人都很喜欢陈丕显,亲切地称他为“阿丕”。

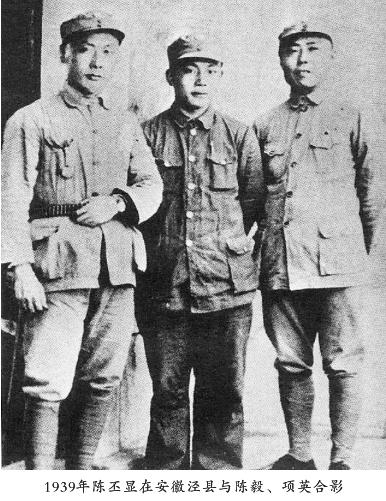

1935年,陈丕显任共青团赣南省委书记。主力红军长征后,他随项英、陈毅等同志在赣粤边游击区坚持了三年艰苦卓绝的游击战争。谈及这段充满磨难的经历,他曾有一则生动的自述:有很长一段时间,他与杨尚奎同志仅着背心短裤,在凛冽寒风中合盖一条薄毯。两人冷如打摆子般颤抖不止,牙齿碰撞得酸痛难忍,就这样在森林和石洞里度过了无数风雪之夜。在艰苦的战斗经历中,陈丕显的信仰日益坚定。“红小鬼”于逆境中成熟,成长为一个英勇无畏、睿智鲜活的青年。

抗日战争爆发后,陈丕显奉命到瑞金、信中等地寻找、联络部队,为赣南游击队出山抗日做了大量工作。不久,他被调到中共中央东南局工作,任青委书记、青年部长,动员和组织广大革命青年参加新四军。

1941年3月,苏中区党委成立,陈丕显任副书记。苏中根据地建设的过程中,发动“双减行动”,即二五减租(减租25%),分半减息、利息高于一分半者、减至一分半,以减轻农民负担,改善农民生活,激发农民抗日积极性。

苏中区在开展减租减息运动之后,群众生活有了改善,也产生了管理政权的民主要求。1942年冬,著名爱国文化人、“七君子” 之一的邹韬奋前来考察。在短暂的逗留期间,陈丕显和粟裕、管文蔚等与邹韬奋交谈过多次,他对苏中根据地的建设十分赞赏,还要求看一看根据地的民兵、妇抗会、儿童团、学校,深入了解基层的民主政治实施情况。邹韬奋盛赞根据地的民主建设,称自己过去长期从事民主运动与此相比,只是“隔靴搔痒”。

1945年4月,陈丕显任中共苏中区委书记、苏中军区政治委员。8月15日,日本正式宣布无条件投降,但部分日、伪军拒绝向我军投降。陈丕显和苏中区党委向各分区发出指示,广泛动员部队、群众,向日、伪盘踞的据点发起政治攻势和军事攻势。8月23日,新四军攻占苏中第一个县城宝应,至9月上旬,苏中辽阔平原已无敌踪。

1949年,陈丕显(中)与管文蔚(左三)、刘先胜(左一)、马一行(左四)等合影

1949年4月,陈丕显随军渡江南下,任苏南区党委书记,苏南军区政委,华东军政委员会委员。他为建立新解放地区人民政权,进行土地改革,剿匪反霸,医治战争创伤,恢复和繁荣经济,做了大量卓有成效的工作。经过3年的努力,全区粮、棉年产量均已超过抗日战争前的最高年产量,工业生产大部分产品的产量成倍增长。

三度回闽调研的赤子情怀

1952年2月,陈丕显调上海工作。在百业待举、百废待兴的繁重任务面前,陈丕显一到上海,就全身心地投入工作,协助陈毅坚决执行党中央的方针政策,为荡涤旧上海的污泥浊水,平抑市场物价,恢复正常的生产秩序和生活秩序,倾注了大量心血,作出了历史贡献。

陈丕显也始终心系家乡福建。1960年至1989年,陈丕显曾三度回到福建调查研究,体察民情,访贫问苦,排忧解难。

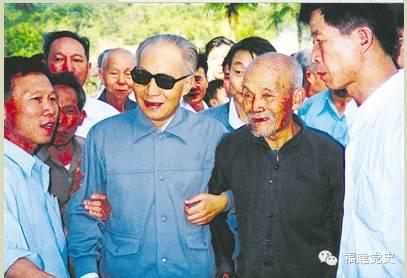

陈丕显在福建上杭县南阳镇官余村与家乡群众亲切交谈

1960年,阔别家乡28年的陈丕显回到福建。时任上海市委书记处书记、上海市政协主席的他轻车简从,深入群众。得知龙岩全区普遍缺粮的情况后,陈丕显向时任福建省委书记叶飞作了汇报,请求省里对龙岩地区的情况引起重视,并支持龙岩地区1300万斤稻谷。叶飞书记很快召开省委常委会研究,决定拨粮1300万斤给龙岩地区,以解决燃眉之急。乡亲们感念其恩,称赞他为“救命恩人”。

陈丕显(右三)回到家乡与乡亲们在一起

1986年5月,时任中共中央书记处书记、全国人大常委会副委员长的陈丕显在赴龙岩参加会议后,返回家乡上杭南阳扫墓。其间,他婉拒了亲属为孙子安排工作的请托;得知政府补助祖屋“位三堂”失火修缮款后,又主动要求退还3000元。他以行动诠释“权力不能谋私利”,彰显了“权不为私”的廉洁观。

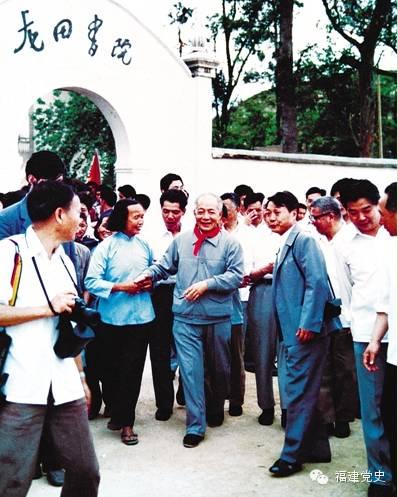

陈丕显(中)回到上杭南阳龙田书院,受到师生们热烈欢迎。

陈丕显第三次回乡是在1989年12月,他应邀专程来参加纪念古田会议召开60周年活动的。会后,他重返母校龙田书院(现上杭县南阳镇龙田中学),得知师生期盼复办中学,他欣慰说道:“没有人才,没有知识,经济就发展不起来,这就需要有培养人才的地方。”在陈丕显的关心下,1993年龙田书院复办初级中学,当年设5个班、招生280余名。

除了关心老区教育事业,福建工业的艰难起步也与陈老的有力支持是分不开的。他在沪任职期间,推动上海30余家工厂迁闽,为福建工业奠定基础。

1995年8月23日,陈丕显在北京逝世。从满怀理想的“红小鬼”到鞠躬尽瘁的人民公仆,陈丕显心系桑梓、实事求是、清正为民的一生,深刻诠释了共产党人的初心使命。

资料来源:人民网-中国共产党新闻网、解放日报、新华日报、南通史志网、福建省党史方志、文明福建、龙岩电视台、上杭县融媒体中心、上杭县南阳镇人民政府等

制图:王诗维