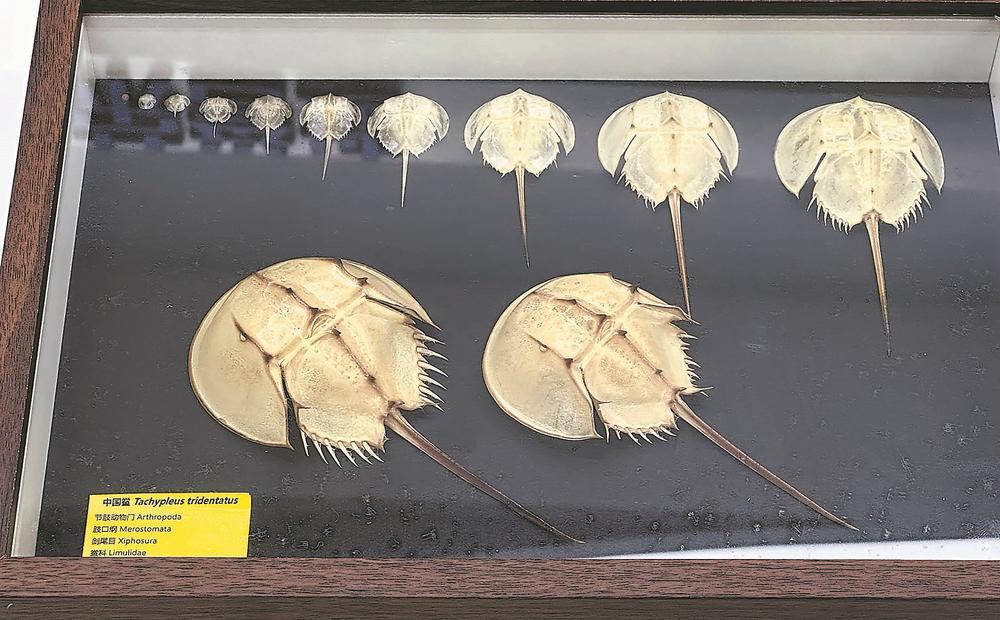

中国鲎幼体(受访者供图)

核心提示

近期,研究人员调查发现,厦门集美鳌园海滩监测点的幼鲎密度突破10只/100平方米,为全国最高。此前,在泉州的监测历史峰值也达到5.63只/100平方米的较好水平。这一濒危物种,在福建沿海正呈现生机。

中国鲎,在地球上存活了逾4亿年,具有重要的生态、科研、医用价值。它们身披褐青铠甲、尾剑如刃、复眼如星,被誉为“海洋铠甲勇士”。然而生存环境变迁与过度捕捞,让这位穿越亿年风雨、历经多次生物大灭绝而不倒的“勇士”一度走向濒危,被列为国家二级野生保护动物。

作为中国鲎的传统重要产区与“生态优等生”,近年来,福建各界多元联动、协商共治,从生态环境调查、科学增殖放流,到人工增殖繁育科研与保护机制探索,为恢复“蓝血活化石”的种群贡献力量。在福建,如今的中国鲎在人类的守护下再现铠甲光辉,成为海洋生态保护的象征。

东南网8月25日报道(福建日报记者 陈旻 张颖 文/图)

建网:科学监测摸清种群底数

盛夏时节,午间退潮时分。在厦门集美鳌园附近滩涂,湿润的泥沙上浮现出一道道“川”字形痕迹。细看,其间还有指甲盖大小的圆点在移动。

“这种痕迹是中国鲎幼体爬行留下的‘鲎道’。在退潮时,鲎会从泥沙中爬出觅食。”集美大学水产学院教授、世界自然保护联盟(IUCN)鲎专家组亚太地区鲎工作组联合主席关杰耀告诉记者,在滩涂里生活约10年的幼鲎才能长成亚成体向浅海迁移。

中国鲎,这种拥有一对复眼、一身蓝血和圆形“盔甲”,拖着一根细长尖刺的节肢动物,起源于4.5亿年前的古生代泥盆纪,是地球上最古老的生物之一。

“老实过鲎”“枭过鲎母”“鲎母掠来刣,鲎公放落海”“鲎实如惠文,骨眼相负行”“击楫还归,与鲎帆而上下”……闽地俗语与古代诗词中,有许多与鲎相关的意象。

千百年来,鲎成为福建沿海风物的重要组成部分,甚至成为一种文化图腾。在福建,许多沿海居民还记得曾经在周边滩涂甚至房前屋后,都能见到成群结队出现的鲎。

但短短20年不到,它在我国从随处可见变为濒危物种。

“全球共有美洲鲎、中国鲎、南方鲎和圆尾蝎鲎等4种。中国鲎是个体最大的一种,曾广泛分布于我国长江口以南的广大海域。”关杰耀介绍说,闽南沿海曾是中国鲎的主产区之一。

20世纪50年代,鲎的医用价值被发现。“以鲎蓝色血液为原料制成的鲎试剂,在现代医学与科研中需求量极大,且目前难以人工合成替代,是重要经济战略物资。”关杰耀说,在生态层面,鲎还是维护潮间带环境清洁、调控生物链平衡与完整的关键物种。

由于过度捕捞、生境破坏等因素,中国鲎种群迅速减少。2019年,中国鲎被IUCN列入濒危物种。2021年2月,中国鲎正式被列为国家二级野生保护动物,这意味着非法捕捞和食用被全面禁止,因科研、医用等特殊情况需使用的,也要遵循严格规定。

禁捕之后,如何恢复中国鲎的种群?监测并保护好中国鲎的繁育场所是重要一环。

2021年,“亚太区鲎观测网络计划”(以下简称“观测计划”)启动。20多个科研单位在我国福建、广东、广西、海南、香港等地和马来西亚、印尼等国家建立多个观测站,开展样方调查、数量统计、生态习性观察和科学研究等,寻找中国鲎的核心繁育生境。

“按照标准化监测方法,我们在滩涂上布设4条与海岸线平行的样线,每条样线设置多个8米×8米的样方,每个样方间隔约100米。在各样方内逐只清点幼鲎数量,经复核,最终确认具体数量。”关杰耀告诉记者,这套方法目前已成为亚太区鲎类保护的重要参考标准。

截至目前,该计划的观测点已达到34个。最高纪录曾保持在广西观测点的6只/100平方米。

就在今年8月10日,厦门集美鳌园滩涂的数据实现了跨越式突破——中国鲎幼体密度达10.5只/100平方米,居全国首位。这也是观测计划启动以来,发现的唯一每100平方米幼体数量超10只的中国鲎育幼场。

“这代表该处是中国鲎的育幼‘宝地’。”关杰耀表示,中国鲎幼体对生活环境要求很高,需要泥、沙比例适中的滩涂,以及甲壳类、双壳类和沙蚕蠕虫等食物,而集美鳌园附近的滩涂十分符合“鲎宝宝”的需求。

“鳌园地处市区中心,能在这处人类活动密集的地方发现鲎幼体实属不易。”他说,同一观测点,在两年前的监测数据还只有0.83只/100平方米。数量激增,除了得益于适宜的自然条件,也得益于中国鲎被列为国家二级野生保护动物后,对非法捕捞和交易的严厉打击,以及生态环保理念在福建深入人心。

但随着海洋文旅日益火热,这里面临新的挑战。“每年4—9月,中国鲎进入产卵和育幼的高峰期,而此时游客赶海游玩,很容易误踩、误抓到幼鲎。”他说,安全度过漫长的幼年期关乎种群恢复,呼吁全社会共同关注、保护这来之不易的鲎仔“幼儿潮”。

攻关:直面人工繁育难题

其实在福建,对中国鲎资源和生境进行调查的时间起点,还要再往前推10多年。

“2006年起,我们从长江口到海南岛,对中国海域鲎资源分布、栖息地、影响因素进行了广泛的调查和调研。”集美大学水产学院翁朝红教授说。她曾师从中国最早研究鲎的高校学者之一——厦门大学的洪水根老师。

2021—2023年,集美大学鲎研究团队在深圳质兰公益基金会的资助下,重启福建沿岸中国鲎栖息地调查和保护研究。

翁朝红团队通过实地调查,查明了福建沿岸中国鲎的潮间带育幼场和幼体种群分布现状和受危因素,为后续政府和职能部门制定保护措施提供重要依据。

据该团队2022年夏季对福建沿岸中国鲎育幼场进行调查后发现,福建沿海有16个潮滩还生活着幼鲎,其中闽南沿岸有13个,惠安以北沿岸仅有海坛岛象鼻湾、南日岛官澳和湄洲岛西亭澳等3处。

更严峻的考验在于,随后追踪的两年间,该团队发现福建沿岸的鲎栖息地已消失鲎群体的有3个,存在鲎群体的地方,其栖息密度不断下降,密度最低的仅有0.0037~0.018只/100平方米。“开展中国鲎的人工繁育和幼体培育技术研究,已经迫在眉睫。”她说。

2022年,翁朝红和她的先生——集美大学水产学院水产养殖专业负责人谢仰杰教授一同到福州罗源县开启育鲎研究。

8月15日,记者来到福州罗源县鉴江镇。在福建省洋泽海洋生物科技有限公司(以下简称“洋泽”)的中国鲎人工繁育试验项目基地,繁育大棚中高温闷热,翁老师、谢老师和他们的研究生们正挥汗如雨。

鲎卵孵化区里,一筐筐鲎卵浮在大水池内,从筐内密密麻麻的透明卵壳中已能看到鲎胚胎在转圈游动。鲎苗培育池中,不同规格的幼鲎分开养育,气泵设备不断为它们补充新鲜海水和氧气。养殖池中,成年雄鲎钩住雌鲎腹甲后侧缘,成双成对,紧抱在一起游动。

“这就是刚完成蜕壳的幼鲎。”被翁朝红捞起的1龄幼鲎,呈现淡黄色,薄而透明,形似远古的三叶虫。她说,鲎孵化后,每蜕壳一次为1龄。公鲎到性成熟一般需要16次左右的蜕壳,而母鲎需要多1~2次,故形体大于公鲎。

在幼体培育车间,有一批已培育了整整4年的亚成年中国鲎,体色呈黄绿色,称黄皮鲎。记者发现一只刚刚蜕壳的黄皮鲎,全身灰黑色,巴掌大。“刚蜕壳的幼鲎浑身绵软,连尾部都是,不宜久拿,否则会变形。”谢仰杰将其放回水里,它迅速沉回池底。

“在人工养殖基地开展人工繁育,需要模拟鲎的产卵环境、温度,研究鲎的食物构成等,建立生产基地,以帮助鲎在适合的环境中成长、产卵、孵化幼鲎。”翁朝红介绍说,繁育基地之所以落地罗源县,因为洋泽是目前福建规模最大的沙蚕养殖公司,而沙蚕是中国鲎的优质饵料,因此双方持续多年合作开展中国鲎保种、饲养、繁育和幼体培育工作。

洋泽开展鲎繁育工作,起源于2020年与福建省淡水水产研究所工程师陈志的合作。

“要加快中国鲎种质资源恢复,开展人工增殖放流和引种是一种重要途径。而鲎苗要人工繁育到适宜的龄期和规格,才能保证放流成活。”陈志说,中国鲎对生存环境要求高,再加上数量不断减少,决定了人工繁育的艰难。

采用智能设备模拟潮汐与水温变化,对性腺进行强化,让中国鲎自然受精、产卵,尽量模拟自然状态,让中国鲎自主捕食……5年来,省淡水水产研究所和集美大学的科研人员持续合作,不断加大研究投入,开展人工繁育和幼体培育技术研究,目前孵化率整体可达到60%。

去年底,团队参与了国家重点研发计划项目的子课题“中国鲎保育与野化驯养技术”。

翁朝红透露,人工繁育的中国鲎比野外生长更快,目前基地内已经有人工繁育的亚成年鲎,部分已进入性成熟期,“它们是子一代,现在我们期待能够繁育出子二代,为后续的研究打开更大的空间”。

“龄数越高,在野外的存活率也就越高。”翁朝红说,在试验基地繁育的幼鲎要生长到4龄以上,才较适合放流,且必须在适合的滩涂地放流,以提高野外存活率。

陈志表示,近10年来,我省渔业部门累计人工繁育中国鲎数量接近200万只,全部用于增殖放流。而种群恢复需多措并举,一方面要加强野外种质资源恢复;另一方面,不断完善人工养殖技术,实现全人工繁育养殖。“如果最终成为一个养殖品种,更能实现可持续繁衍。”

协同:全社会合力“守鲎”

靠人工繁育、野外资源保护这“两条腿”走路,正成为中国鲎保育的共识。在福建,各界联手加强育幼栖息地生态修复,打击非法捕捞,开展科学增殖放流……为中国鲎的野外资源恢复构筑保护网。

“特别值得一提的是,今年莆田秀屿区湄洲岛西亭澳湾区建设了‘中国鲎产卵育幼核心示范区’。”翁朝红高兴地告诉记者。

今年4月,在翁朝红团队的技术支持指导下,秀屿法院联合秀屿检察院、北岸公安分局、海警湄洲工作站、湄洲岛农林水局、湄洲岛生态资源局等部门,共同签署《湄洲岛自然保护司法合作框架协议》,设立“中国鲎产卵育幼核心示范区”,正式推行“刑事打击+公益诉讼+行政执法+生态修复”全链条治理模式,织密生态保护“一张网”。

“以‘司法+行政’协同保护模式设立‘中国鲎产卵育幼核心示范区’,在全国尚属首例,非常有意义!”翁朝红说。

社会各界参与“守鲎”,在福建已非孤例。

2022年,在晋江塘东村,华侨大学等高校、研究所及环保社团合力打造了全省第一个闽粤鲎保护社区,连续举办鲎保育日活动,提高公众对鲎的认识和保护意识,累计放流鲎苗约2万尾。

2024年起,厦门市海洋发展局联合集美区政府、集美大学等单位,在鳌园滩涂设立警示牌、组建巡逻队(“守鲎者”联盟),并加强繁殖期巡查及科普宣传。

今年7月28日,福州首个“中国鲎海洋公益保护地”在福清市沙埔镇青屿村揭牌。为避免捕鱼地笼伤害中国鲎幼体,青屿村民积极清退地笼,并将休渔期延长一个月。

“守鲎”力量跨越海峡。2010年起,海峡两岸专家学者将中国传统的“七夕”情人节定为“海峡两岸鲎保育日”;2024年,在厦门、金门携手增殖放流10年之际,金门放流了一批成年中国鲎。近日,两岸学者再度相聚,对海峡两岸成年中国鲎的迁移、通过繁育扩大鲎种群数量、鲎保护社区的可持续发展、鲎文化创意产品的设计等话题展开热烈交流。

近5年来,厦门市政协委员,民革厦门市委副秘书长、教科文卫委主任黄鸣鹤一直关注鲎保护议题,并多次建言献策。他告诉记者:“中国鲎是厦门湾的旗舰物种,希望把它们纳入厦门珍稀物种保护,在厦门的潮间带给它们打造一个‘家’,为美丽福建建设尽心力、添砖瓦。”

记者手记

保护幼鲎,请文明赶海

每年4—9月,高潮区的沙堆里,或许有鲎在产卵;盛夏的潮间带,也许有幼鲎静静生长发育。经历10多年的蜕皮长大,幼鲎接近成年才回归海洋生活。中国鲎的生长周期长,种质资源恢复慢,产卵场、育幼场和往来大海的通道是否安全,决定了它们能否平安成长。

“人类的活动正在不断蚕食鲎的栖息地,近年来‘游牧式赶海’更是让鲎的境况雪上加霜。”采访中,多位专家表示,在发展滨海文旅的同时,希望能制定更精细的管理和保护方案,给这些“生物活化石”在繁育期间以“不打扰的温柔”。

例如,在每年的6—8月幼鲎活跃季节,可以限定某些岸段的每日游客上限、建立线上预约系统,合理控制潮间带游客数量;在旅游区加强科普宣传,形成游览行为规范,倡导以自然观察和体验为主、减少采挖式的旅游行为;安排工作人员进行现场监督和引导,引导游客避开幼鲎聚集区;在潮沟沿线设置安全与警示标识……尽量减少对鲎的负面影响,体验“绿色生态赶海”。

名词解释

鲎(hòu)是一种古老的生物,它们的化石近亲被认为可以追溯到奥陶纪(4.854亿年前至4.438亿年前),而类似于现代鲎的形态可以追溯到侏罗纪时期(2.013亿年前至1.45亿年前)。其始终保持形态不变,堪称海洋里的远古遗民,它们与三叶虫是同一个期纪的动物。在原始鱼类刚刚问世、恐龙尚未崛起之时,鲎就是距今4亿多年泥盆纪繁盛的海洋居民了。虽经数亿年的沧桑之变,但该物种依然如故,变化甚微,因此有“生物活化石”之称。

关杰耀在增殖放流鲎苗。(受访者供图)

鲎壳

翁朝红、谢仰杰夫妻俩在中国鲎人工繁育试验项目基地开展研究。