烽火年代 国难当头

教育在保留火种的同时

该怎么与时代同频、与家国共振

20世纪30年代

一群福建教育者以行动给出了答案

他们打破传统教育边界

将爱国救国的种子植入学生心里

撒向街头巷尾

在烽火中书写了教育救国的动人篇章

《闽人智慧·烽火弦歌 八闽记忆》

第二期

一起回顾福建教育者

在抗战时期进行的国难教育实践

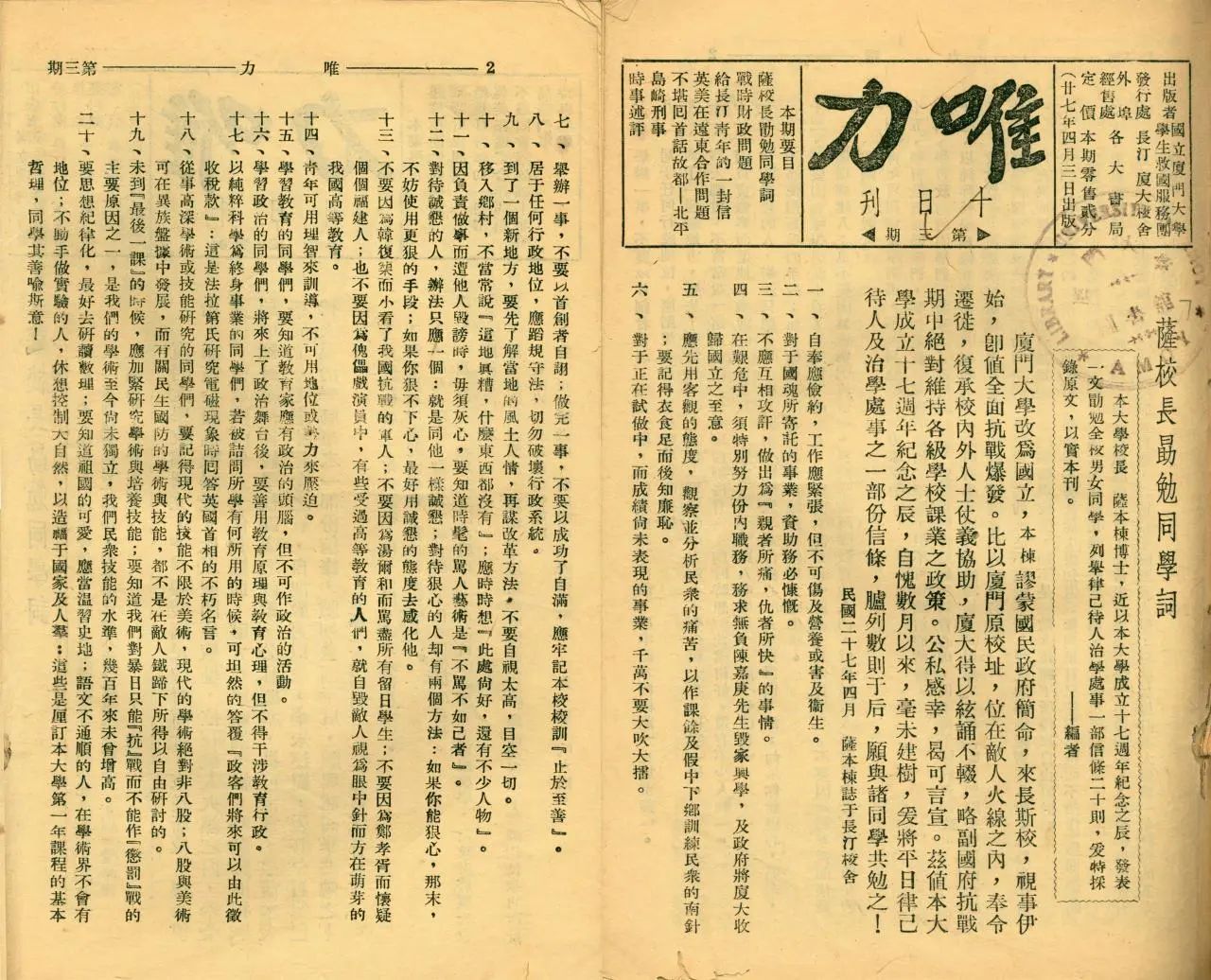

课堂里的救国学问

面对残酷的战争局势,厦门大学校长萨本栋主张培养一批具有政治头脑与治世才干、多方面书本知识与文化教育的高级知识分子。当时科学救国的呼声很高,不少学生认为只有科学才能救中国,漠视文科学习,萨本栋就给学生讲鲁迅弃医从文的故事,说明人文学科和社会科学的重要性。

萨本栋校长《勖勉同学词》节选:“未到‘最后一课’的时候,应加紧研究学术与培养技能” 图源:厦大档案馆 厦大文博管理中心

自1937年10月起,集美学区的师范、中学及水产航海、商业、农林等职业学校,分批踏上内迁闽中的征途。其中,集美水产航海、商业、农林三所职业学校的600余名师生,于1938年底至1939年初,辗转千里迁至大田县,合并成立“福建私立集美职业学校”。

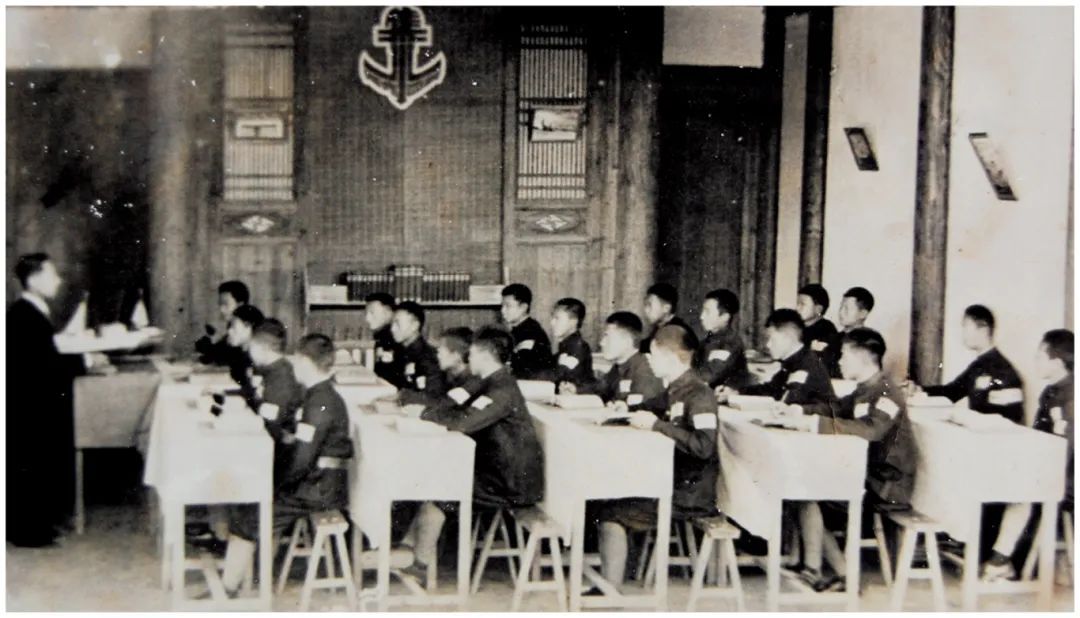

水产航海专业的师生克服简陋的办学条件,在均溪河挖深河道,练习跳水;把大树当作桅杆,练习攀爬;用木板和绳索模拟甲板,训练平衡感。黑板挂在树干上,学生们以膝为桌,头顶是敌机的呼啸,耳畔是老师的教诲。

八年间,集美职业学校为国家培养了数以千计的技术紧缺人才,仅航海专业就为战时和战后输送了300多名高素质技术人才,为抗战时期维系国家的经济命脉和交通运输作出了重要的贡献。

大田集美职校水产航海学校学生上课情景 资料图片

抗战时期的国难教育不仅限于福建本土院校,诸多从福建走出的教育工作者,也在其他地区以抗日救亡为旗帜,积极推动教育内容与形式的改革。

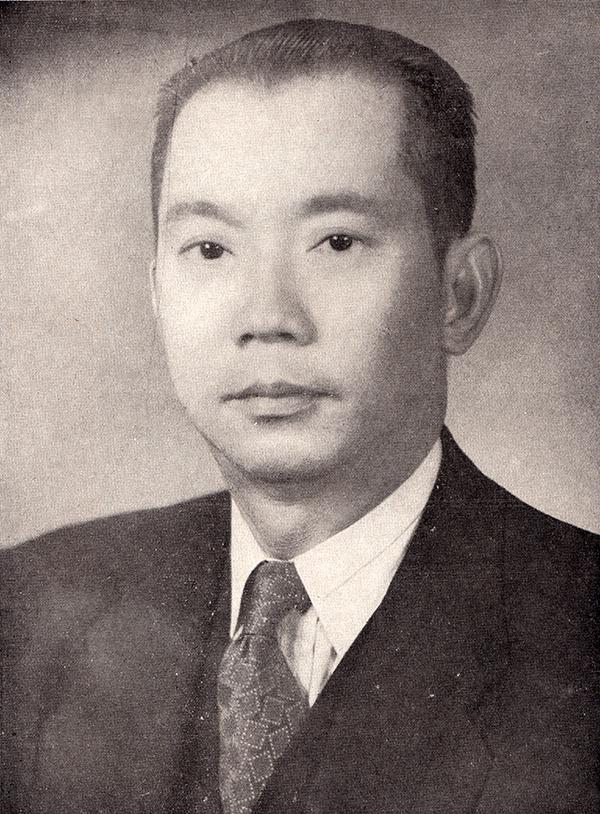

福建莆田教育家欧元怀,1924 年与王毓祥等人创立大夏大学。欧元怀认为,国难教育需涵盖三方面:一是体格训练;二是国防知识与技能,含战时经济、粮食、交通、军事工程、救护防卫技术及国际形势等;三是精神训练,倡导学生树立奋斗、牺牲与团结精神。

1940年左右欧元怀(时任大夏大学校长)图源:华东师范大学

基于此理念,欧元怀在大夏大学开设专题讲座,以丰富学生对时代的认知。大夏大学在1932年秋季开设《救亡教育》讲座,三月内连办9场;1933年春季特设《中日关系》讲座,强调“知己知彼”的救国认知;《国防化学》讲座突破理论,指导学生制作防毒面具、研究炸药。

大夏大学讲座信息 图源:华东师范大学

大夏大学的课程改革,同样紧扣国难需求。1936年春起,国文教材多选爱国作品;史地科学聚焦历史国难与民族英雄研究,分析中国近代史成因及帝国主义扩张本质;化学、测量学、材料强弱学、无线电等学科,均侧重战时实用技能,如毒气防御、桥梁测绘、路轨修葺及收音设备实操,切实将大学教育与救亡需求深度结合。

形式多样的国难教育

有时候,一句朗朗上口的歌词,远比大段说教更能叩击人心;一个反映时代特征的班级名称,可能比课本里的铅字更能提振士气。

彼时,福建的教育者们不仅在讲台上传授知识,更在课堂之外的广阔天地,以贴合时代、丰富多样的教育形式,唤醒学生的救亡意识。

福建长乐人郑贞文就是以歌词传递爱国热情的代表。他创作的《福建青年》《保卫福建》《收复金厦》《战地歌咏团团歌》等抗日歌词,经由作曲家蔡继琨、邓锦屏等谱曲后,普及至全省城市农村,深受爱国青年欢迎。数十年后,一些福建老人都还能熟记这些歌词。

“山嶙嶙,水粼粼,海滨邹鲁数吾闽。理学名世,气节超伦,歼倭抗虏正义伸,血溅黄花十九人。青年!青年!今日何日?复兴民族惟我责!快起来!促进文化,振作精神。”

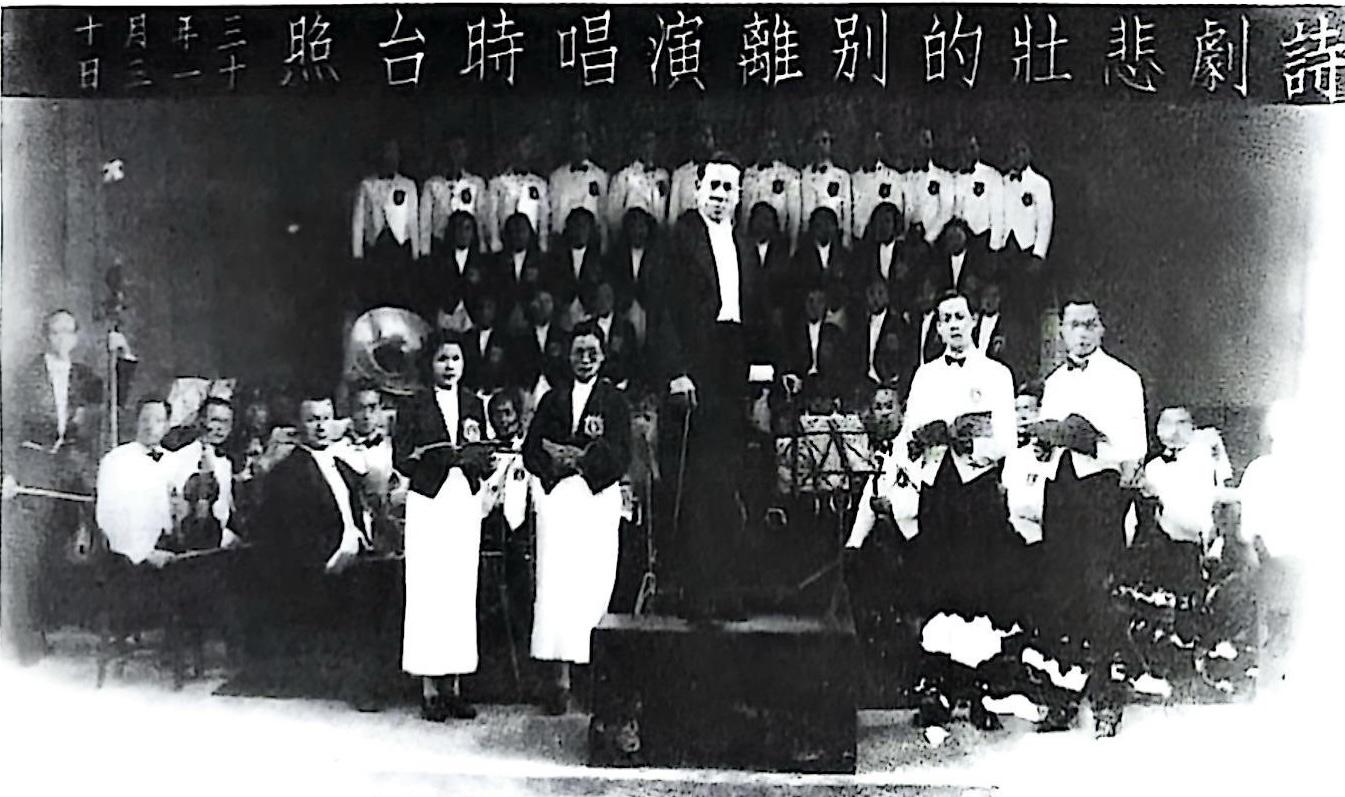

福建厦门人周淑安则以音乐指挥传递力量。1931年10月,周淑安指挥学校合唱队演唱了黄自的《抗敌歌》《旗正飘飘》,带领学生上街宣传演出,开展抗日募捐活动。激昂的歌声,感染了一批又一批师生。

周淑安 图源:鼓浪屿历史国际社区

福州英华中学则通过班级文化设计深化学生的救亡认知。1938年起,学校规定每个班级都要取一个体现时代精神的班名,如“七七”级,就是教育学生不忘国难,抗日救亡。

与之配套的级徽设计更具深意,徽标中融入战斗机元素,既象征教育处于抗战背景,需以国家民族利益为先,要作长期艰苦奋斗的准备,也借飞机的“速度”寓意,鼓励学生紧跟时代步伐,不做落伍者。

福州英华中学七七级级徽 图源:《英华在洋口》

校园外的传薪播火

在校园中接受国难教育后,福建的学生们主动走出校园,将救亡精神带到田野乡间,成为连接教育与民众的纽带,让抗日救亡的火种在更广阔的土地上燃烧。

1938年的福州东湖广场,两千余名学生背挂竹笠,腰佩铁剑,意气昂扬。他们即将被派往各县,担任为时4个月的民众训练干部。

全面抗战爆发后,对位于海防前线的福建来说,民众训练成为紧迫任务。为此,民国教育厅召集这批学生,先进行三周严格训练。

郑贞文以《笠剑学风》勉励他们:“角帽怎比得竹笠坚?倭刀怎比得铁剑刚?准备向炮烟弹雨,锄强权,伸正义。发扬武力,为国争光!”带着这份信念,学生们奔赴乡村,成为唤醒基层民众的重要力量。

抗战时期郑贞文一家 图源:厦大人

同年,厦门失守后,为了更好进行抗日宣传,作曲家蔡继琨经民国省政府批准,从福建省音乐专科教员训练班,选出26名学员组成“战地歌咏团”,深入前线慰问战士。

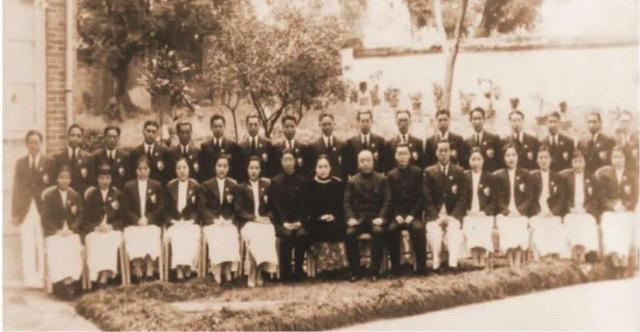

师训班还在蔡继琨的带领下,组成“南洋侨胞慰问团”,于1939年3月抵达菲律宾马尼拉。菲律宾巡演的抗战宣传演出,极大地鼓舞了当地华侨的抗战热情。

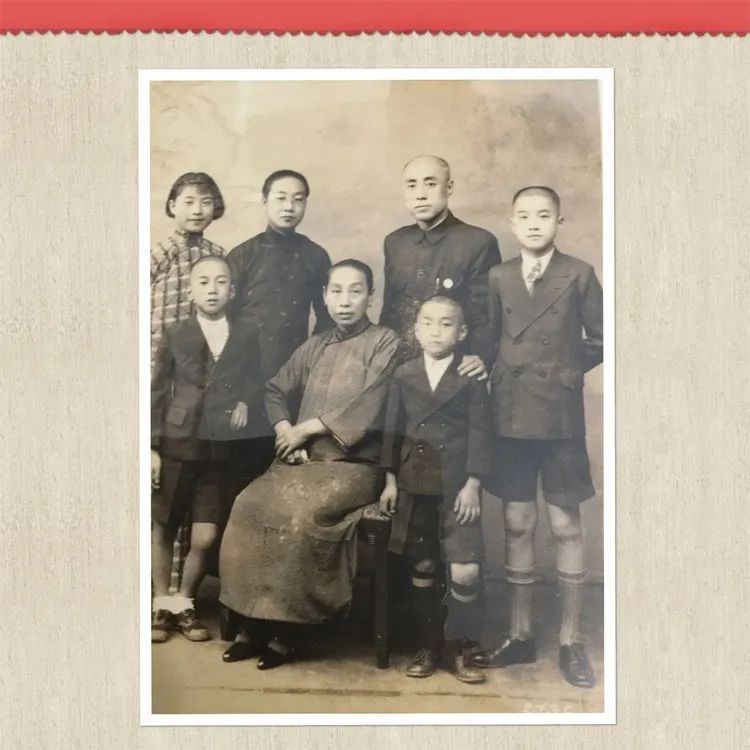

蔡继琨校长(右六)与南洋侨胞慰问团出发前拜会民国时期省政府主席陈仪(右八)(1939年3月) 图源:今日永安

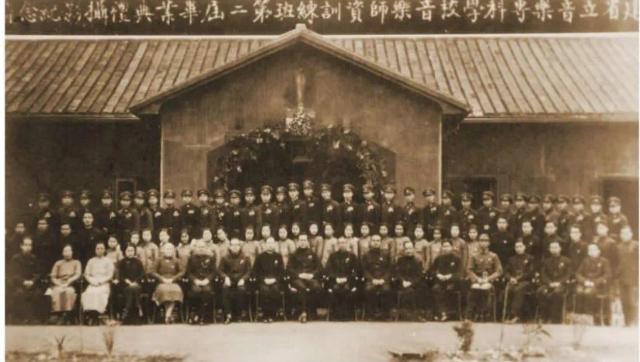

第二期师资训练班于永安上吉山毕业留影,中坐者为蔡继琨校长 图源:今日永安

据团员何俊先、黄炳玎回忆,当时福厦公路已遭破坏,沿途布满战壕,三人以上结伴走时,敌人的火炮就轰过来。白天无法生火烧饭,只能在夜间煮。天气炎热,在沙滩上行走困难。物资匮乏,学员们食的是糙米、地瓜片,佐饭的只有盐与黄豆芽。条件十分艰苦,但大家救国热情高涨,克服困难,将精神力量传递给前线将士。

蔡继琨指挥福建音专学生演唱 图源:《漂泊东南山海间》

同样在1938年,福州英华中学为躲避战火,内迁至南平市顺昌县洋口镇。

在洋口办学的八年里,学校的抗日宣传工作蓬勃开展。学生选用话剧、歌剧、闽剧、墙报等群众喜闻乐见的形式,利用周末深入农村或闽北各地进行抗日宣传。英华师生把洋口的抗日救亡活动推向了新的高潮。

烽火岁月里,福建教育者用知识筑起堡垒,用信念唤醒力量,让教育不再是象牙塔里的空谈,而是扎根大地、连接民心的桥梁。

那曾在街头回荡的歌声、在乡间穿梭的脚步、在课堂闪动的智慧,穿越时光、历久弥新,沉淀为闽人的精神力量。力量背后,是教育最本真的模样:无论身处何种困境,教育总能以微光点亮希望。

相关阅读

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,《闽人智慧》栏目特别策划并推出《烽火弦歌 八闽记忆》系列,回望这段教育救国的福建往事。

第一期:闽人智慧 | 80多年前,福建这群人为保留教育火种踏上迁徙之路

福建日报社全媒体传播中心、“闽人智慧”编辑部出品

资料来源:《漂泊东南山海间——抗战烽火中的文化人》《集美学校的抗战“长征”与时代回响》《一年来之校务》《国难教育》《实施国难教育与本校今后所以报国之道》《英华在洋口》《人民政协报》

特别鸣谢 福建教育出版社