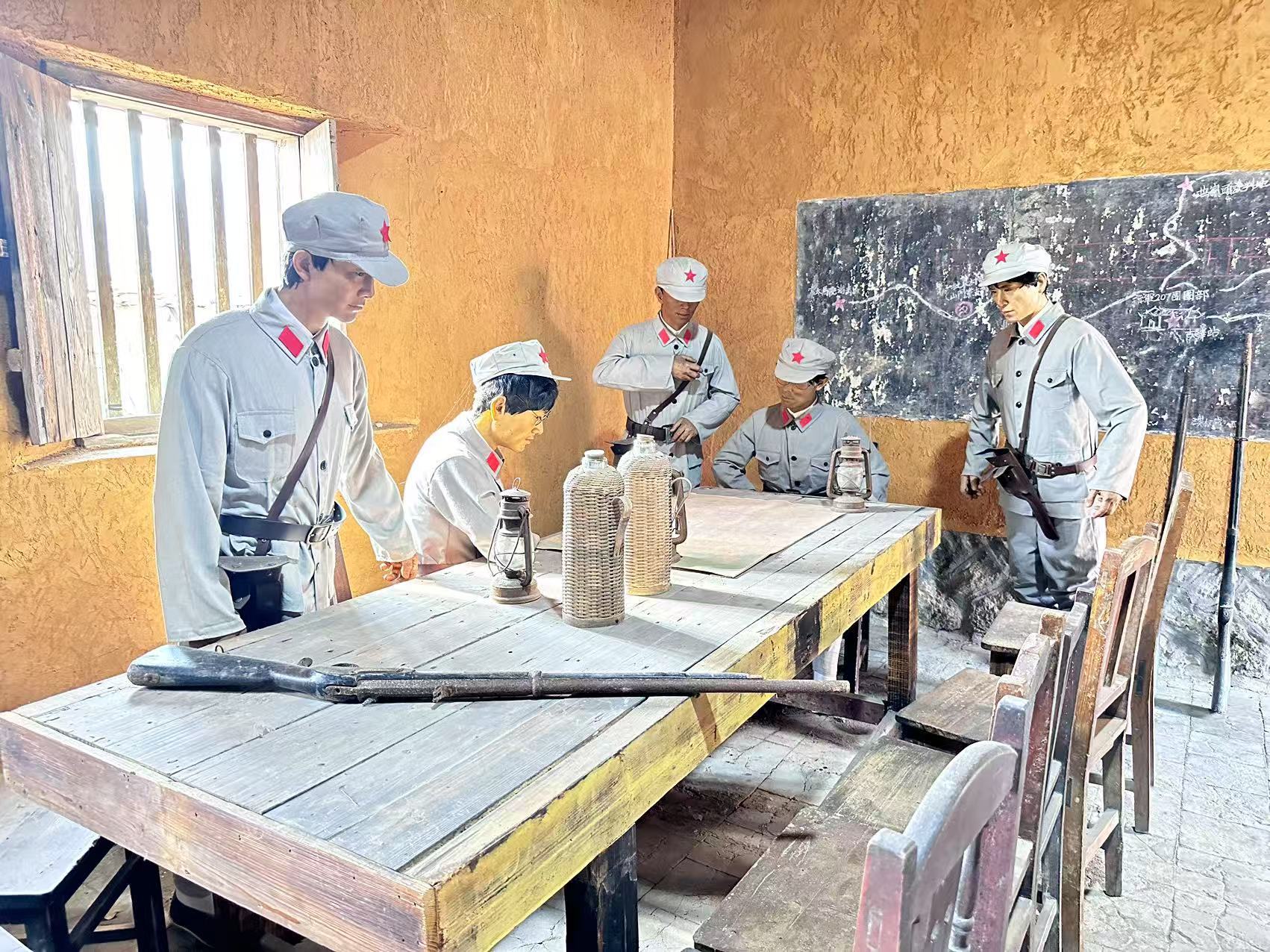

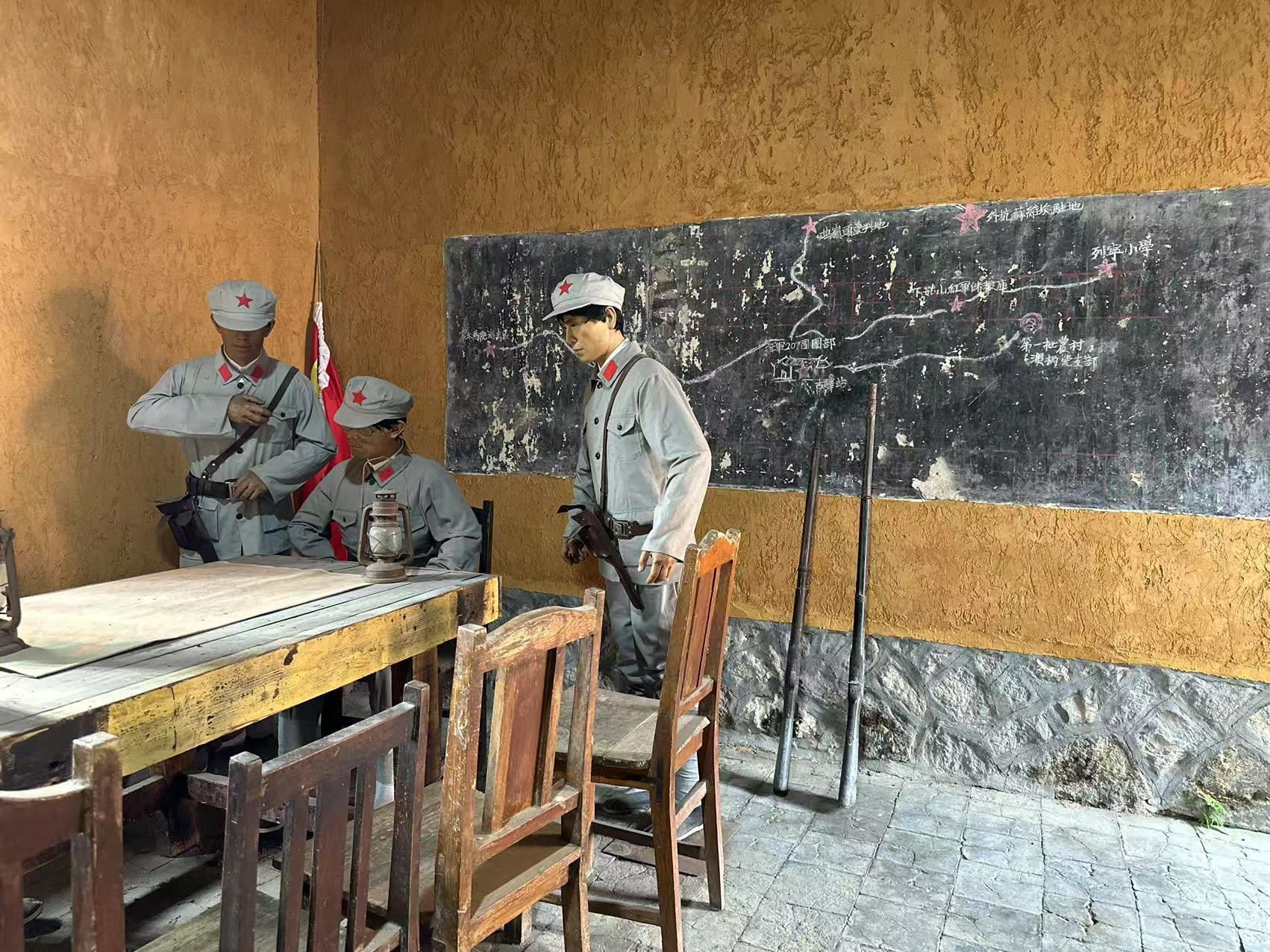

红军207团旧址枪支

炎炎夏日,在莆田市涵江区白沙镇澳东村澳溪畔的老榕树下,一位老人正在乘凉。而旁边就是中国工农红军第23军207团革命旧址——澳柄宫,这里是打响闽中第一枪的地方。

澳柄曾是莆田城区通往广业山区(白沙、新县、庄边、大洋)及永太仙游的必经之地,其独特的地理位置,在革命战争时期为创建革命根据地创造了条件。

1928年的3月,澳柄建立了第一支工农武装——莆田游击队,筹集了长短枪17支,队员20多人,活动于莆仙边界地区、广业山区,这些枪支在革命战争年代和红军战斗中发挥了不可替代的重要作用。

1930年的8月,莆田平原、沿海、山区各地游击队在澳柄宫整编为中共工农红军第23军第207团,团部就设在了澳丙宫。成立不久之后,就遭到了国民党的围攻,8月24日,国民党兵分三路围攻澳柄宫,当时由于晨雾弥漫,当敌军靠近的时候,红军哨兵才发现并鸣枪示警,团长黄琬听到枪声后,已知事态严重迅速集合队伍抵抗,为了保存有生力量,自己带6名战士掩护,终因敌众我寡,全部英勇牺牲。

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发后,全国掀起了抗日救国的高潮。1939年7月,省委决定把莆田、福清、泉州3个中心县委合并成立闽中特委,时任中共闽中工委书记黄国璋、莆田中心县委书记闽中特委委员苏华等领导同志先后在澳柄领导过抗日武装斗争。

期间,澳柄人民坚持斗争,为特委散发传单、运送物资、通讯联络、掩护领导同志等。抗战烽火燃遍中华大地之时,澳柄籍的王祖武等一大批热血同志,毅然肩扛着这些沉甸甸的枪支,迈着坚定的步伐奔赴前线,在闽中参加海上游击队、长乐抗日游击队,英勇对日作战。那些枪支,冰冷的金属外壳下仿佛涌动着滚烫的家国情怀,每一寸重量都承载着保家卫国的誓言。他们所参与的长乐游击队,击毙日寇的地区司令官中岛中佐、分队长林野等日军官兵40余人。

历史实物见证革命艰辛,枪托上的磨损痕迹让我们仿佛看到红军战士在缺粮少弹的情况下,用这些武器打退了数十倍于己的敌人进攻。每当我们凝视这些枪支时,其实是在与历史对话。它们见证了中国共产党如何带领人民以弱胜强,革命老区如何践行“红旗不倒、战斗不息”,这种艰苦奋斗、敢于胜利的强大精神力量,在新征程上,化作了精神的 “火炬”。

记者手记

走进红军207团旧址陈列馆时,陈列馆正在进行修缮,空气中还带着些许木料和灰尘的气息。馆内的枪支静静地躺着,老枪上深浅不一的磨损痕迹,像一道道凝固的年轮,仿佛还残留着硝烟的味道。

如今,随着红军207团旧址被列为省级爱国主义教育基地、省级文物保护单位、市、区党史教育示范基地,这些枪支早已不再是普通的历史文物,而是跨越时空的“红色信使”,把闽中儿女“红旗不倒、战斗不息”的精神,轻轻递到了我们这一代人的手中。

触摸它们的痕迹,就像触摸一段滚烫的历史,提醒着我们:今天的安宁,是无数人用热血和生命“扛”出来的,这份重量,我们永远不能忘。

红军207团旧址枪支

红军207团旧址枪支

红军207团旧址枪支

红军207团旧址枪支

红军207团旧址枪支