枫下书院兼具欧式及闽南风格的建筑巧妙融合了传统与现代。

东南网9月6日讯 (福建日报记者 黄琼芬 通讯员 吴圣超 文/图)

核心提示

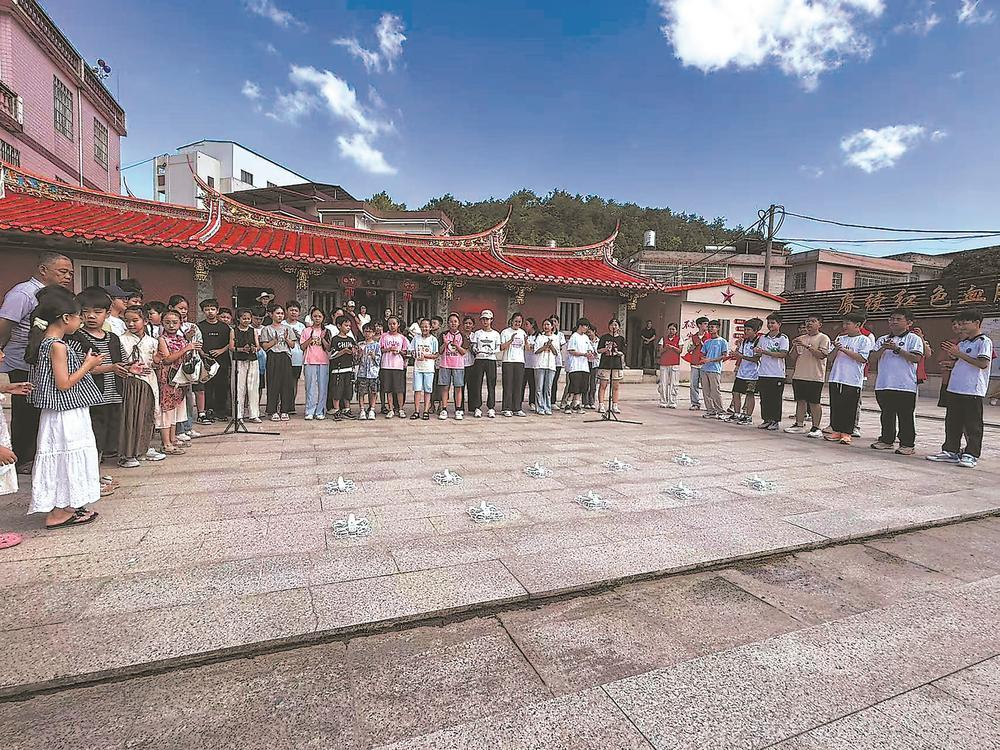

2025年枫下书院夏令营于日前落下帷幕,在为期一周的旅程中,复旦大学远征社的10名支教老师与安溪县40多名中小学生共同书写了一段关于成长与友谊的故事。临别之际,“愿未来,再相聚”的期许化作一颗种子,悄然播撒在每个人的心田。

枫下书院是安溪宗祠(古厝)书院的典型代表。在安溪,一间间见证家族沧桑变迁、承载家族记忆与精神的宗祠或古厝,如今化身一座座书院,作为承接优质文化资源下沉的基层网点,开展形式多样的文化活动,成为赓续文脉、激活乡村文化活力的重要载体。

宗祠古厝蝶变背后有着怎样的文化返乡故事?近日,本报记者走进安溪,与书院创办人、高校学子、乡村学生展开对话,一探究竟。

乡愁的承载与慰藉之地

走进安溪县城厢镇经兜村,晋江西溪自北向西南方兜了个回旋,温柔地将经兜村环抱在西北角,村北三座峰峦连绵耸翠,群嶂壑谷间流淌着两条溪流——经兜溪与洋当溪,它们蜿蜒穿过农田屋舍,最后汇入西溪。千年之前,朱熹游历至此,为“三山两水”的奇特地形留下诗篇。

千年后,同样的山水间,琅琅书声再次响起,传统与现代在这片土地上交融共生。今年暑假,枫下书院的天井回廊间传来不同于往日的欢声笑语。安溪县19所中小学的40多名孩子与复旦大学远征社的10名支教老师一起,开启了一场关于科技、文化与乡愁之旅。

8月10日,夏令营开营第一课,同济大学人工智能专业大二学生王伯铭和他的特殊“助教”——具身智能机器狗,吸引了所有孩子的目光。在王伯铭的指导下,学员孙语研认真地在手机上编写指令。当机器狗按照她的指令完成定制化动作时,她的眼睛亮了起来:“过去接触的编程都比较简单,这次能直接控制机器狗,实在是太神奇了!”

“希望这个礼物能助力此次授课,也希望它能让夏令营的同学们更好地去探索和实现属于自己的AI梦想。”为本次夏令营捐赠机器狗的孙申凯说,“支持乡村教育,是我们上海申行健企业反哺社会的责任所在。我的祖辈都是经兜人,企业从安溪走出,我虽在城市工作,但也时常回来,见证了这些年乡村的巨变。”

这份乡愁,不仅是孙申凯回乡的出发点,也是枫下书院创建的初心。

书院创始人孙志宏、孙志伟、孙燕华、孙燕双兄妹四人,40年前怀揣着闽南人“爱拼才会赢”的满腔热血,从经兜村走出去,在外闯出一番事业。2016年,他们作出一个共同的决定:将出生成长的老宅古厝改造成书院。

“在这个乡村长大的我们,30多年来在各自的人生路途上经历阳光雨露。但无论走多远,经兜村都是记忆的起点。”创办人之一的孙燕华站在历经3年建成的书院回廊上,指着远处说,“‘枫下’这个名字,藏着与这片土地联结的两层深意。一来,书院所在的地方就叫‘枫下’,这是刻在地理坐标上的乡愁,用它做名字,就是给书院安了个‘根’;二来,在书院一溪之隔的地方曾有一棵千年巨枫,小时候,我们常常在这棵老树下听村里的老人讲古、族人议事,那里就像村里天然的公共文化空间。”

如今,枫下书院继承了那棵古枫的使命,成为新的文化空间。记者看到,这幢兼具欧式及闽南风格的建筑巧妙融合了传统与现代——一楼保留了闽南传统建筑“十间张”的天井,二楼则是敞开式设计。回廊楼台静卧乡间,花木天井洞察寒温,营造出“外纳佳景、里通乾坤”的意境。

书院大门楹联“听溪枫下诗书礼,望岳坝头日月星”,道出了书院的追求——既要传播传统文化,带领孩子们读诗读经知礼,也要鼓励学子们探索星辰大海。这正是孙燕华参与创建书院的深意:“我和爱人谢金良都在复旦大学任职,我们和哥哥们时常在想,高校里有这么多优质资源,不能只停留在‘象牙塔’里,应该‘往外走’,走到乡村里。为此,我们希望把枫下书院打造成一个‘转化器’,让文脉扎根乡土,让资源赋能乡村。”

这个连接和转化已经持续了5年——自2020年始,枫下书院每年都会组织复旦大学本、硕、博的优秀学生到书院进行交流、讲课,不仅为安溪学子带来了知识,更带来了看世界的新视角。

助力乡村振兴的一座桥

夏日的枫下书院,绿荫环绕,书声琅琅。这里不仅是文化的传播场所,更是一片培育乡土文化的沃土。

“书院的功能不仅仅是文化输送,更在于文化培育——使本土文化如草木自然生长,实现真正的文化内生。”孙燕华的爱人——复旦大学中文系博士生导师谢金良教授坦言,“这一过程需要倾注心力,更需持之以恒的积淀。”为此,书院打造“大手牵小手、未来更灿烂”品牌,举办公益性质夏(冬)令营活动,将高校的优质教育资源引入安溪山村。

光德中学初二学生李诗琪已是第二次参加枫下书院的活动。在今年年初的冬令营上,13名复旦大学志愿者带来的“AI+非遗”系列课程,令她印象深刻。暑期夏令营招募一开始,她就第一时间报了名。“课堂新奇有趣,学到了很多平时接触不到的知识。”女孩说,“将来我要考复旦大学,到那里求学。”

“今年,我们引入了‘像素复旦’和机器人课程,希望科技元素能拓宽孩子们的视野。”本次支教团队的领队,复旦大学中文系的许芮硕介绍,安溪以铁观音闻名,拥有得天独厚的生态环境,夏令营围绕安溪特色设计了“生态+AI”主题课程,探讨生态保护与科技发展的关系。

支教团队精心设计了系列特色课程:从“西游记中的法律知识”到“逻辑的谬误”,从时政热点到传统文化……这些经过反复打磨的课程兼具理论深度与趣味性,让乡村的孩子接触到了最前沿的知识。

“我们为乡村孩子打开一扇窗,希望他们将书院当作汲取知识掌握能力的平台,勇于实现梦想。更希望将来他们从这里走出去,又带着光回来,以赤子之心反哺桑梓。”孙燕华说。

8月15日,一场别开生面的助农公益直播在枫下书院举办。复旦大学远征社的支教老师轮流担任主播,推介酥脆可口的茶点、绵软香甜的面线、传统风味的麻枣等极具安溪地域特色的农特产品。两个半小时,共成交32单,销售额超1500元。这场直播不仅是夏令营的特别课程,更是枫下书院推动乡村振兴的一个缩影。

随着影响力的扩大,枫下书院的愿景也在不断延伸扩展。书院推出“枫下公益”“枫下论坛”“枫下画作”“枫下阅读”“枫下茶话”“枫下读《易》”“乡土调研”等系列专栏,并加入全国性书院社会组织,与知名书院研究学者建立联系,不断提升文化影响力。

“回归经兜建书院,既是为了回归家园,更希望能立足本土乡村,在文化等多领域助推家乡建设。”孙志宏、孙志伟是出资建造枫下书院的主力,“书院是大家的书院,希望更多人回到家乡,扎根乡土,共同用好书院,那么,这份‘枫下’的事业就有了更深远的意义。”

2023年,“枫下·乡村振兴小院”应运而生。这个由孙燕华发起、联合复旦大学中国乡村发展研究中心等多方力量共同打造的平台,正汇聚社会各界的“枫下之友”,着力构建安溪乡村振兴高质量发展共同体。2024年,枫下讲堂揭牌,举办了《历史文化遗产保护传承》《大模型浪潮——从ChatGPT到DeepSeek》《芯片的过去、现在和未来》等主题讲座,为乡村振兴提供了从思想引领到工具创新的系统性解决方案。2025年,枫下书院联合复旦大学上海市数据科学重点实验室,成立“校地人工智能创新人才共育基地”,与安溪县人才办、教育局携手助推乡村AI创新人才培养。与此同时,全市中小学研学及读书日、“大中小学思政课一体化”安溪讲堂也在此启动。

在高校优质资源、学者名家和政府支持协同支撑下,枫下书院正在形成“高校—企业—政府—村民”共生系统,通过开设公益学术讲座,组织文化论坛,开展乡土调研,建立多领域智库,为地方政府提供行政治理参考和学术支持。

“枫下书院助力乡村的文化、教育、科技、人才事业,还仅仅是起步。但我们看到,政府、高校、社会、企业、专家学者等多种力量在这里共同‘振播斯文’,乡村文化焕发出新的生机,一个有内生动力、活力的文化共同体正在成长。”孙燕华说,“其中最触动我的,是村民从‘观望’到‘参与’的变化,现在更多的人参与进来,甚至主动为书院帮忙。这种‘双向奔赴’让我明白,优质资源往乡村走,不是我们‘给予’什么,而是和乡村一起‘创造’什么。”

枫下模式唤醒古厝学堂

“宗祠本身就是传统书院的‘雏形’——我个人认为,过去的宗祠既是祭祀祖先的场所,也是族人聚会、子弟共读的地方,我们创办枫下书院,希望活化空间,延续宗祠功能,新旧融合,让枫下书声传古厝,让更多老厝得新生!”谢金良说。

清晨的阳光穿过雕花木窗,洒在“长夏厝”宗祠的红砖地上。30多个孩子端正地坐在课桌前,琅琅书声回荡在这座始建于明嘉靖年间的古建筑中。门外,几名村民驻足聆听,脸上洋溢着欣慰的笑容。这个暑假,安溪县龙门镇的古老宗祠焕发出前所未有的生机。

每逢周三,龙门村的“长夏厝”宗祠就会变身为热闹的学堂。一天六节课,从书法、闽南文化到防溺水、道路交通安全,丰富的内容让村里的孩子告别了往日的放养状态。如今,这里成了安溪县龙门镇长夏书院的所在地,延续着守护乡村文化的使命。

“这一切都源于枫下书院的启发。”长夏书院院长林福安表示。作为安溪县首批8个宗祠(古厝)书院试点之一,“长夏厝”的蜕变正是当地推广枫下书院模式的一个缩影——安溪选择首批8个基础条件较好的宗祠(古厝),改造为承接优质文化资源下沉的基层网点,让老建筑在新时代焕发新活力。

“长夏厝”宗祠的选择颇具深意。这座建筑不仅是龙门镇老区基点村龙门村的红色遗址,还是中共龙门地下党活动的重要落脚点及后勤保障中心,安南同地区红色进步刊物的秘密印制点之一,为安南同边区游击斗争作出贡献。它毗邻龙门小学,与对面的德芳厝互为掎角,具有特殊的地理优势和文化意义。如今,古籍与新书在这里并置,乡音与宣讲在这里交织,传统家训与时代精神碰撞出新的火花。

“龙门镇从今年起开辟假日课堂,根据‘活动有场所、教育有延续、安全有保障’的原则,依托龙门村‘长夏厝’宗祠等场所,组织青年志愿者以及‘扬帆计划’大学实习生,为孩子们提供全方位的教育服务。”龙门镇党委宣传委员邱晓凌介绍。

这一创新模式很快受到家长们的热捧。“我年纪大了,精力有限,暑假期间照看孙子,还真是有点力不从心。”龙门村村民林贞民感慨道,“现在好了,孙子周三就往‘长夏厝’宗祠跑,交了好多新朋友,又能画画又能学习,变得开朗活泼多了。”

为了确保首批8个宗祠(古厝)书院真正发挥作用,推动优质文化资源直抵基层,安溪县制定了详细的活动计划。“我们分年度、季度制定‘1+6+X’活动计划和课程安排表。”安溪县委宣传部相关负责人介绍,“每季度开展一次理论宣讲,推出文化教育、技能培训、现代农业、乡村治理、文体活动、康养保健等六类基础课程,并结合当地资源开发X项特色课程。”

暑期,走在经兜村、龙门村等乡村的小巷中,能感受到浓浓的文化气息。古老的宗祠里,孩子们在志愿者的指导下练习书法;红砖古厝中,大学生带着孩子们诵读经典;榕树下,老人听着孙辈用稚嫩的嗓音讲述环保知识。

在孙燕华看来,宗祠(古厝)书院模式的核心在于其开放性——书院不是封闭的,而应是一个开放的、全民参与的平台。通过资源连接与转化,让更多人能够便捷地获取和使用这些资源,从而培养乡村的主体意识,使其从被动接受者变为主动建设者。

“未来的发展方向是进一步强化书院的公共属性,以共建共享的模式推动社区参与。让每个人都能成为书院的一部分,共同参与建设与发展。这种模式不仅有助于资源的有效利用,还能增强社区的凝聚力和归属感,实现书院的可持续发展,在创造性转化和创新性发展中赓续中华文脉。”孙燕华说。

南音等非遗进书院。

长夏书院上演的无人机表演秀让围观的孩子发出阵阵惊叹。

来自宇树科技的具身智能机器狗按照学员的指令完成定制化动作。

枫下书院坐落在风景如画的经兜村。