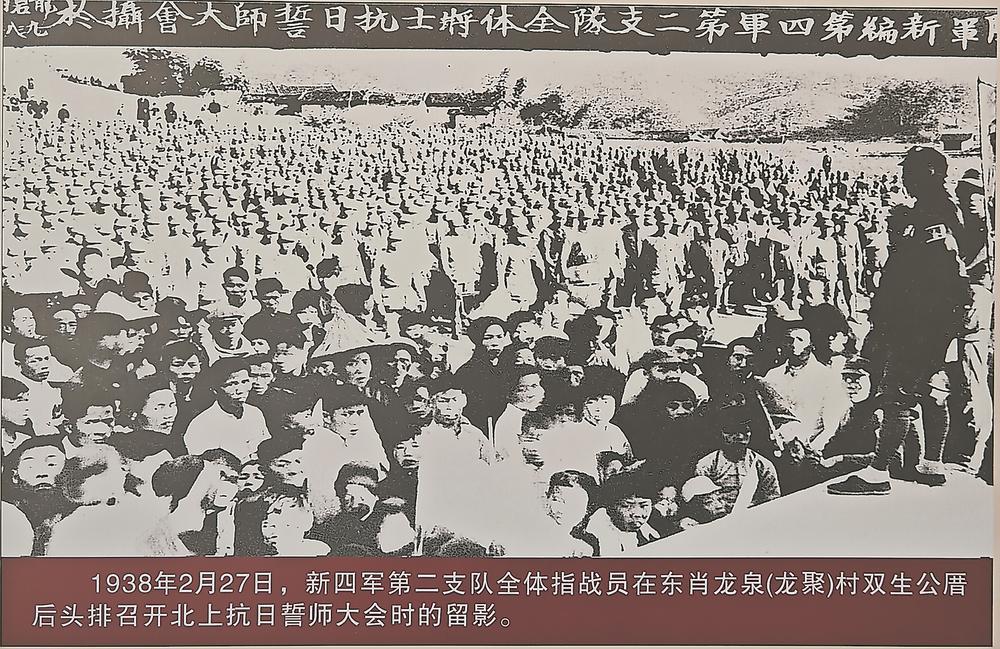

1938年2月27日,新四军二支队全体指战员在龙岩白土召开北上抗日誓师大会。(资料图片)

东南网9月7日讯(福建日报记者 罗小春 徐士媛 通讯员 王仰华 梁熙 陈子斐)87年前,一支英雄的“铁军”——新四军第二支队在闽西组建,挥师北上抗日。他们告别故土,浴血奋战,用生命践行了“保家卫国”的铮铮誓言,将忠魂永远留在了江南的青山绿水间。

如今,记者踏上寻访之路,从闽西到皖南,再到苏南……追寻新四军第二支队的英勇足迹,回望这支队伍从龙岩白土(今新罗区东肖)出发的烽火征程,感受闽西儿女用热血铸就的赤诚忠勇。

白土誓师:铁军出征赴国难

8月上旬,初秋的阳光洒在龙岩东肖革命烈士纪念碑广场,新四军浴血抗战的浮雕在阳光照射下熠熠生辉;走进东肖新四军第二支队纪念馆,一张泛黄的黑白老照片定格了历史性时刻:张鼎丞、邓子恢等领导者站在临时搭建的木台上,手臂高扬,台下数千名战士与群众振臂高呼“誓死抗日”;新四军第二支队司令部旧址后院斑驳的墙面上,抗日标语“反对在抗战中任何动摇妥协!铲除汉奸亲日派……”依然清晰可辨,与广场上的浮雕遥相呼应,共同诉说当年那段战火纷飞的岁月。

七七事变后,全国抗日救亡运动风起云涌。遵照中共中央关于“停止内战,一致抗日”和建立抗日民族统一战线的指示,1937年10月12日,南方八省红军游击队正式改编为国民革命军陆军新编第四军(简称“新四军”),叶挺任军长,项英任副军长。

在闽西地区,根据新四军军部指示,1938年1月28日,闽西、闽粤边、闽赣边红军游击队在龙岩白土改编为新四军第二支队(简称“二支队”),张鼎丞任司令员。

新四军第二支队成立后,消息传遍了闽粤赣各地,白土成为闽西抗日救亡运动的中心。漳厦潮汕抗日党派、知识青年及海外闽粤侨胞都纷纷来投奔新四军,白土形成了“华东沿海的一个抗日基地”。

“新四军第二支队的成立,标志着闽西红军游击队从土地革命向抗日民族战争的战略转变。海外华侨的加入,既增强战力,更显民族团结抗战决心。”龙岩市委党史和地方志研究室副主任吴升辉说。

1938年2月20日,新四军军部令誓师北上,剑指抗日前线。二支队随即发表《全体指战员为出发抗敌告别父老书》,字字铿锵:“为祖国河山而战!为民族生存而战!为子孙未来而战!”“让我们向前线挺进!与全国抗战军民铸成钢铁洪流!冲!冲!向前冲!誓将日寇彻底逐出中华!”

2月27日,在龙岩白土双生公厝后头排,6000余名将士、各界代表和群众会聚,紧握钢枪,高举拳头,目光如炬,震天口号似惊雷激荡,宣示誓死抗敌的意志。

3月1日,张鼎丞、邓子恢、谭震林率领二支队从白土犀牛排广场出发,踏上抗日征途,向皖南开进。

岩寺整训:军民同心固山河

初秋时节的安徽省黄山市,郊外原野依旧绿意铺展。掩映在古树林浓荫中的琶塘古村,依偎在青山脚下。

1938年2月20日,新四军军部令南方各部开赴皖南岩寺集中。3至4月,张鼎丞、粟裕等率部走出深山,长途跋涉到达岩寺附近的琶村、琶塘集中整编。4月4日,新四军军部及直属机关从南昌开拔进驻岩寺,军部在金家大屋,直属机关多驻岩寺。二支队驻扎丰乐河北岸琶村、琶塘,与驻潜口、王村的一支队、驻西溪南的三支队,共同形成对军部机关的拱卫态势。

“当时的二支队司令部就设在村民胡小林家,服务宣传团住在村民胡永如家,战地医院在六房厅,还有两个团住在村内的胡自顺等村民家。”站在新四军二支队琶塘纪念馆前,琶塘村村委会工作人员王雨晨将那段岁月娓娓道来。

如今,岩寺新四军军部旧址纪念馆内,一张泛黄的布告照片静静陈列。虽历经岁月冲刷,上面“本军奉命抗敌,志在保国卫民”“军民联成一体,相敬相爱相亲”的字句仍清晰可辨。这些话语化作战士们扫地挑水的身影,融入宣讲抗日道理的声浪,刻进了琶塘的日常。古村墙上,新四军用红土刷写的标语历经风雨依然醒目:“驱逐日寇出中国”“收复失地”“保卫家乡”……字字句句,都是军民鱼水情深的生动见证,亦是那段峥嵘岁月永不褪色的印记。

1938年4月28日,新四军组建抗日先遣队从潜口出发,揭开了东进抗日的序幕。6月中旬,二支队奉命离开琶塘,分两部进入阵地,一部向当涂之东小丹阳两侧山地进发;一部去芜湖、当涂以东至小丹阳之间的河网地区,分别开辟江宁当涂溧水边区(亦称“横山地区”)和宣城当涂芜湖边区(亦称“大宫圩地区”)两块相连的根据地,将抗日火种播向更广阔的土地。

据统计,1938年7月至1939年12月,二支队(除四团一营外)进行大小战斗119次,毙伤敌伪3942名(其中日军1739名),俘虏453名(其中日军15名),缴获大量枪支弹药及军用物资,为坚持和发展江南敌后抗战奠定了基础。

塘马血战:忠魂碧血染丰碑

80多年前的江南深秋,枪炮声划破了塘马村的黎明。这场新四军史上最惨烈的抗日遭遇战,270余名将士的热血浸透了这片土地。如今,塘马战斗烈士陵园的松柏愈发苍劲,纪念碑上的罗忠毅、廖海涛等名字,虽经风雨却始终闪耀。

记者驱车沿着江苏常州溧阳市别桥镇的乡间小道蜿蜒前行,驶入一片古意悠悠的村庄。抬眼望去,满目青碧的田园风光里,错落其间的红色元素与之交相辉映,这便是塘马村。

皖南事变后,新四军重建军部,二支队改编为第六师第十六旅,罗忠毅任师参谋长兼十六旅旅长,廖海涛任政委,继续在苏南坚持抗日。1941年,十六旅旅部驻扎于塘马村。彼时,孤悬敌后的苏南抗日根据地被日军视为“眼中钉”,他们计划扫荡苏山、两溧地区,妄图摧毁我方领导机关。

1941年11月底,十六旅正召开地方武装会议和财经工作会议,约1500人在此整训。不料情报泄露,11月28日凌晨,日军分三路直扑塘马村。拂晓时分,哨兵发现敌情,战斗骤然打响。

四十八团四连率先迎敌,后与五连在营长黄兰弟指挥下击退日军骑兵;六连在营政委廖堃金带领下,粉碎敌人从后周方向突破的企图。激战1小时后,我军撤至拖板桥河东岸,转入第二道防线。

28日上午8时,罗忠毅、廖海涛召开紧急会议,果断下令:1000余名机关人员由旅政治部组织科科长王直带领向东转移,旅参谋长王胜率最后一批人员跟进。他们两人选择留下,继续指挥部队拖住敌人。9时许,部队收拢至王家庄,日军骑兵突然切断掩护部队退路并猛攻。激战中,四连、五连的连长及多数班排长牺牲。10时许,激战正酣,两颗子弹猝然击中罗忠毅的头部,这位从闽西走出的抗日名将永远倒在了江南大地上。

廖海涛得知罗忠毅牺牲,立即号召战士们为罗旅长报仇。他端起机枪向敌群横扫过去,打得日军纷纷后退。子弹击中了廖海涛的腹部,医务人员也已牺牲,无人能够抢救。最终,这位年仅32岁的闽西儿郎也壮烈殉国。

28日下午,日军向东追击,四十八团后撤人员誓死守卫河边,阻敌于戴家桥以西。当晚11时,王胜、王直率1000余人突围,次日抵达溧水脱险。

这场战斗,日军死伤500余人,我军罗忠毅、廖海涛和270余名战士壮烈殉国。新四军军部通电全军哀悼,称其为苏南抗日以来规模最大、最残酷的一战。虽代价沉重,但它粉碎了日军摧毁苏南抗日核心的阴谋,保全了大批领导骨干,为后续抗战留存了火种。

英雄从未远去。1953年,溧阳后周革命历史纪念塔建成;1973年,塘马战斗烈士陵园落成;1981年,罗忠毅、廖海涛的墓迁至溧阳西山烈士陵园;1984年,溧阳后周小学成立“罗忠毅中队”“廖海涛中队”。如今,每逢清明与烈士纪念日,西山烈士陵园凭吊者络绎不绝。

在抗日战争期间,廖海涛、邱金声、罗化成、黄才胜、涂凤初、江如枝、邱子华等第二支队的闽西子弟,以热血浸染疆场,用生命铸就丰碑。他们的故事,如不灭的火种,在代代相传中愈发炽热,照亮着后人前行的路。