在泉州华侨历史博物馆内,一封发表在报纸上的家书引得参观者驻足观看,它的主人是南侨女机工白雪娇。近日,记者走进博物馆,探寻这封家书背后的故事;并采访了华侨史专家、南侨机工回国抗日纪念馆名誉馆长林少川,揭开了一段珍藏已久的记忆。

“集水成洋”:瞒着父母归国抗战 一封家书感动南洋

白雪娇齐鲁大学毕业照 泉州华侨历史博物馆供图

白雪娇,1914年出生于马来西亚槟城一个富商华侨家庭,祖籍泉州市安溪县。受爱国家人影响,自幼埋下爱国种子。

抗日战争全面爆发后,日军封锁中国沿海交通,切断了中国接受国外救援物资的通道。为了抢运补给物资,打破封锁,1938年下半年,20万中华儿女在极其艰苦的环境下修建了当时中国通往外界的唯一交通线——滇缅公路。

1939年,陈嘉庚任主席的南洋华侨筹赈祖国难民总会发出通告,号召华侨中的年轻司机和技工回国服务,共拯危亡。得知消息的白雪娇毅然弃笔从戎,化名“施夏圭”报名,瞒着父母加入南侨机工队伍,成为其中仅有的5位女团员之一。

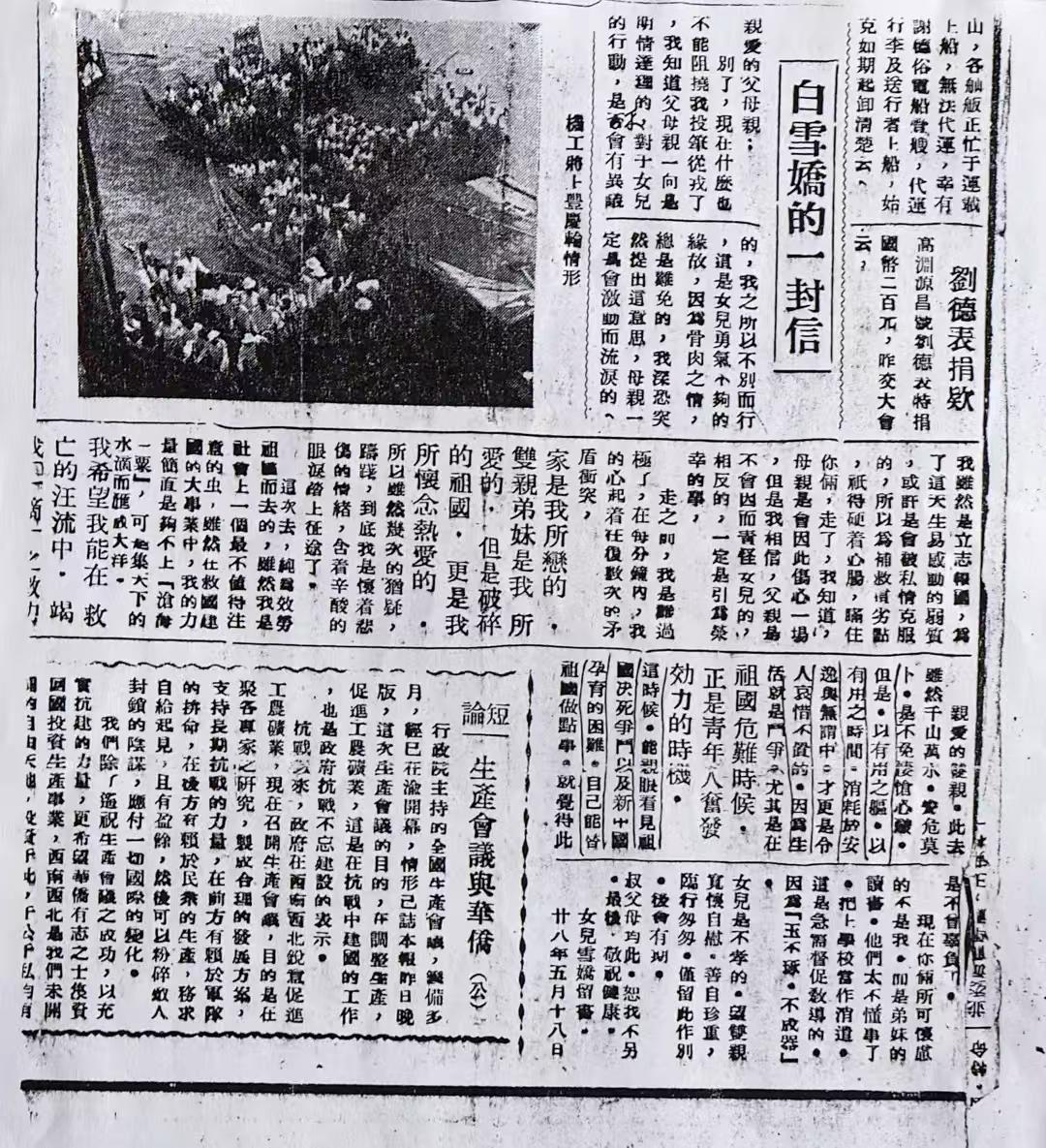

马来西亚《光华日报》刊登的白雪娇家书 泉州华侨历史博物馆供图

动身前,白雪娇写了一封家书,嘱咐同事在她出发后寄给父母。“家是我所恋的,双亲弟妹是我所爱的,但破碎的祖国,更是我所怀念热爱的。”“……虽然在救国的大事业中,我的力量简直是够不上‘沧海一粟’,可是集天下的水滴而汇成大洋。我希望我能在救亡的汪洋中,竭尽我一滴之微力。”这封饱含着爱国热情的家书最终没有发出,却被刊载在了《光华日报》《南洋商报》等当地知名媒体上,激励了无数南洋青年奔赴前线回国抗日。

白雪娇回国后,虽未能如愿成为机工前往一线,但她没有放弃为抗战贡献力量。她听从邓颖超建议,在成都齐鲁大学就读期间,加入华西大学学生宣传队,徒步千里赴川北开展抗日宣传、慰问伤病员,并采写抗战报道寄回槟城,成为槟城闻名的巾帼英豪。

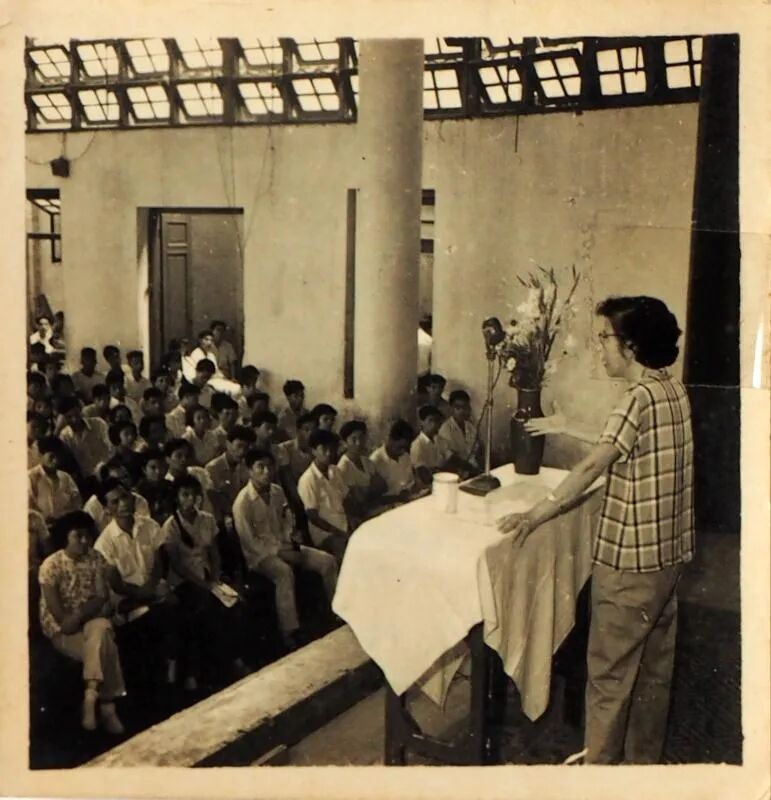

白雪娇在中山图书馆演讲 泉州华侨历史博物馆供图

抗战胜利后,白雪娇回到马来西亚槟城,在福建女子学校任教,积极宣传进步思想。回国后,白雪娇正式加入中国共产党,深耕教育事业。在教师岗位上,她对学生关爱有加;对同事、助教等后辈悉心指导、耐心帮助,培养了一批又一批人才。2014年,白雪娇病逝于广州,享年100岁。她去世后,许多老同事还有曾经的学生从各地赶来参加吊唁。

延续记忆:学者首度公开珍藏36年的回信

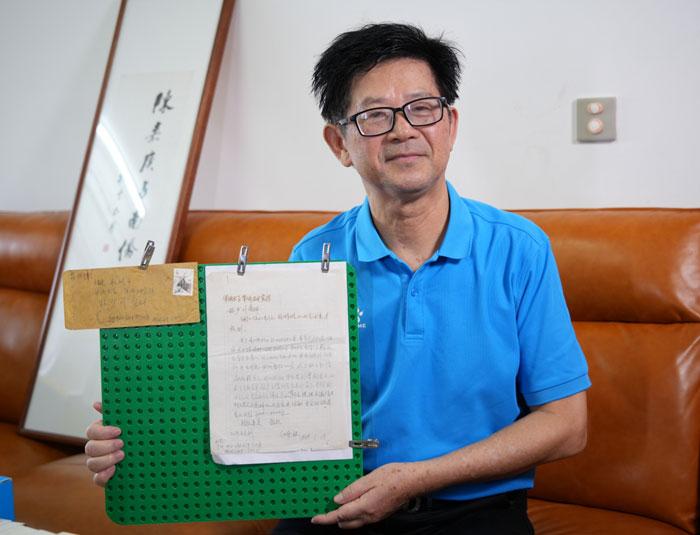

林少川展示白雪娇给他的回信 受访者供图

华侨史专家、华侨大学教授林少川多年来致力于南侨机工历史的研究,近40年来,他着手抢救、整理了大量一手资料,包括历史证件、档案史料等。

他与白雪娇曾有过一段特殊的缘分。1989年,林少川慕名前往广州拜访白雪娇,当时白雪娇已年逾古稀。林少川回忆起当年的情景,仍然历历在目。他说,白雪娇是一位非常低调的人,对于回国抗战的经历,她很少提及。在交谈中,白雪娇说到了那时的一些细节。她说自己回到昆明时,西南运输处的负责人说他们不要女的,并很快将她们送去重庆,之后就与机工队没什么联系了。

晚年时期的白雪娇 泉州华侨历史博物馆供图

拜访结束后,白雪娇给林少川写了一封回信。在这封信中,白雪娇写道:“关于我自己应该说是没有什么值得写的。但作为提供点滴情况却又是义不容辞的……”这封回信,林少川一直珍藏了36年,直到近日才首度公开。

“白雪娇的回信对于研究南侨机工的历史具有重要意义。”林少川表示,这封信不仅让我们更加了解白雪娇的个人经历,也让我们看到了南侨机工群体对祖国的深沉眷恋和历史担当。“义不容辞”四个字是白雪娇救国的态度,也是南侨机工共有的精神底色。

以史为鉴:传承“嘉庚精神”与南侨机工赤子情怀

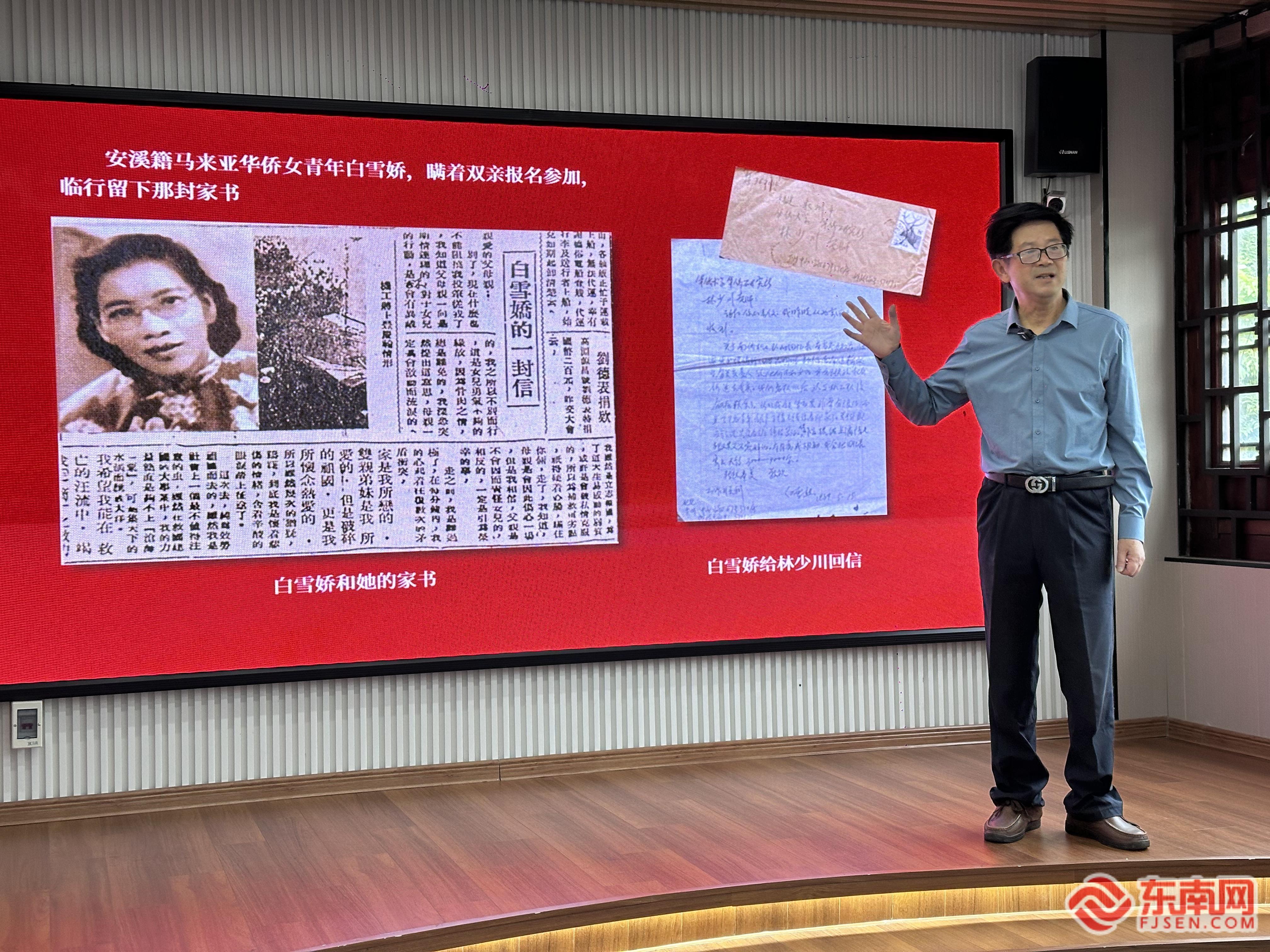

林少川在红色宣讲活动中讲述白雪娇的故事 东南网记者 林婕 摄

“南侨机工不该忘,也不能忘。”多年来,林少川应邀到全国各地及海外讲述南侨机工的故事。他说,以前南侨机工鲜为人知,但现在提起南侨机工,全国乃至世界不少人都知道。“这是我们作为历史研究工作者最感欣慰的!”

南侨机工的历史不仅是中华民族的集体记忆,更是新时代青年砥砺奋进的精神源泉。在一次进校园的专题讲座中,林少川动情地说:“只要我们记得,英雄便永远活着。”他呼吁青年一代,要以史为鉴,传承“嘉庚精神”与南侨机工的赤子情怀,将个人理想融入民族复兴伟业。

“白雪娇和无数华侨青年用生命和热血,践行着对祖国的誓言,他们的名字或许未被一一镌刻,但他们的精神,早已融入中华民族的血脉之中。”泉州华侨历史博物馆内,讲解员杨燕瑜饱含深情地向过往参观者讲述着白雪娇的故事。

如今,白雪娇的家书和故事正通过多元载体传递给年轻一代,化作跨越时空的精神火炬,激励着新一代青年铭记历史、守护和平。

来源:福建日报社全媒体传播中心

记者:林婕

视频:陈培源

编辑:林瑶

审核:王祥楠 林雯晶