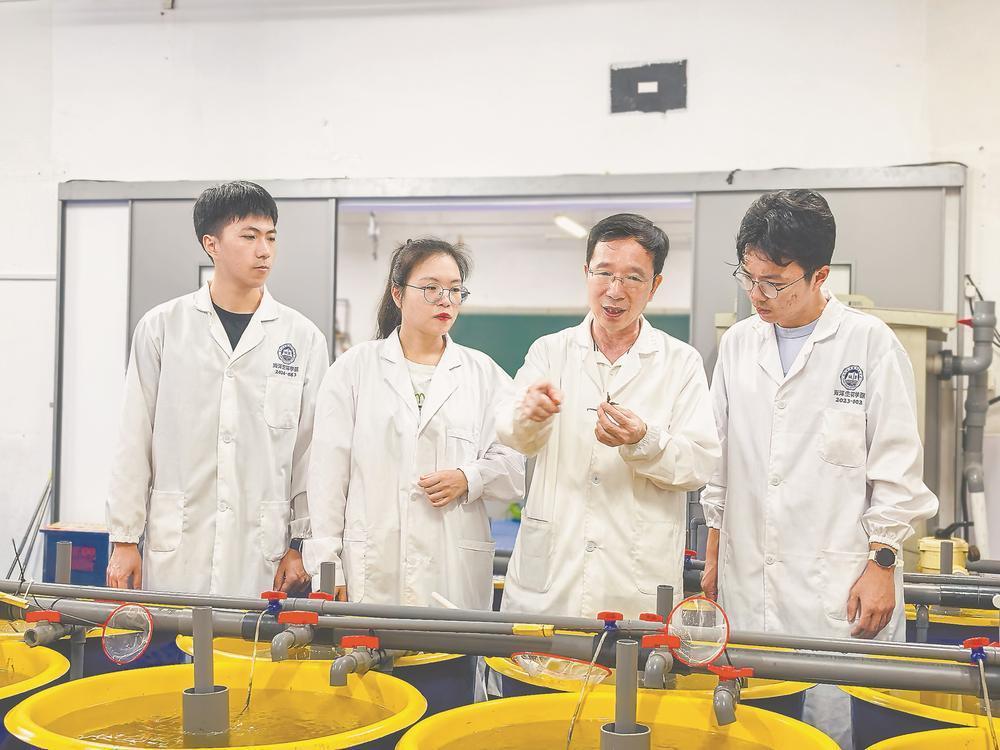

郑乐云(右二)指导学生开展膨腹海马种质创新研究。(受访者供图)

白露秋韵,师恩如光。在这荣耀与收获的时节,我们迎来了第41个教师节。

今年全国两会期间,习近平总书记强调,新时代新征程必须深刻把握中国式现代化对教育、科技、人才的需求,强化教育对科技和人才的支撑作用,进一步形成人才辈出、人尽其才、才尽其用的生动局面。实现科技自主创新和人才自主培养良性互动,教育要进一步发挥先导性、基础性支撑作用,而高校教师往往是推进三者一体发展的关键。

本版今日重启“师道流芳”专栏,为读者介绍我省高校的优秀教师代表。今天,我们首先来看厦门海洋职业技术学院“全国高校黄大年式教师团队”的经验做法。

——编者

东南网9月10日报道(福建日报记者 黄星榕)

新学期伊始,厦门海洋职业技术学院的海马养殖基地内,海洋生物学院教授郑乐云正指导几名学生给海马喂食。150余平方米的实验室里引入封闭式循环水养殖系统,承担了海马苗种繁育、生物饵料培养和种质创新实验等不同功能。

9月5日,教育部公布第四批“全国高校黄大年式教师团队”创建示范活动入围名单,福建4个团队入选。其中,来自该校的“海洋生物资源开发利用教师团队”榜上有名,郑乐云便是团队中的一员。

记者了解到,“全国高校黄大年式教师团队”旨在组织引导广大高校教师和科研工作者以黄大年同志为榜样,深刻学习领会其“心有大我、至诚报国,教书育人、敢为人先,淡泊名利、甘于奉献”的崇高精神,将学习成效转化为建设教育强国的强大动力和自觉行动。

高职类院校如何心怀“国之大者”,促进职业教育与区域产业协同发展,在科教兴国、人才培养中走出自己的路?厦门海洋职业技术学院这个由45名教师组成的团队,交出了自己的答卷。

瞄准产业,做“接地气”的科研

“如果能减少食品添加剂,让消费者吃得更健康,这也是一种科技报国!”2024级食品智能加工技术专业学生孙赵鸿在大一下学期就跟随“海洋生物资源开发利用教师团队”成员关燕云、张舒雨老师,开展“藻泽润生——海藻多糖引领食品保水剂创新”研究。目前,项目已经进入中国国际大学生创新大赛(2025)职教赛道总决赛。

长期以来,冷冻水产品行业严重依赖磷酸盐类保水剂,食用过多对人体有害。对此,“藻泽润生”团队创新性地将海藻发酵代谢调控与多糖分子协同增效技术相结合,研发出一种以天然海藻多糖为基础的新型冷冻水产品保水剂。

上大学之前,孙赵鸿的“科研”概念更多是语文课上黄大年毅然回国、为祖国科研和教育事业奉献一生的作文素材。而现在,“科研”意味着他宁愿不吃饭也要想办法做出成功实验的尝试,在一次次的失败后做好每个培养基、测准每次数据。

这就是厦门海洋职业技术学院志在培养的科研精神,不仅来自团队老师的言传身教,更是高职类院校既培养“技能型人才”也服务于国家科技产业发展需要的一个缩影。

“高职类院校倚重‘接地气’的科研。”该校海洋生物学院院长蔡真珍介绍说,“我们会创造机会让那些对老师的科研项目感兴趣的学生参与进来。”

融合培养,参与国家重点计划

好苗子需要“实战良田”。为了让学生接触科研场景,早在2014年,学校就与自然资源部第三海洋研究所(以下简称“海洋三所”)合作,共建“海洋生物产业化中试技术研发公共服务平台”、共设“海洋生物应用技术协同创新班”,把海洋类专业建设和海洋共性技术技能人才培养结合,根据企业技术需求,培养学生的一线岗位应用技能。

“我们把海洋三所的中试平台整体‘搬’进校园,就是要打破高职生与顶尖科研的壁垒。”团队负责人、厦门海洋职业技术学院副校长倪辉介绍,“海洋生物应用技术协同创新班”形成了“产教融合、科教融汇”人才培养范例,获得国家级教学成果二等奖,学生从大一起就能参与国家重点研发计划。

此外,团队教师还通过“大创项目”、专业技能竞赛等机会,组建学生科研团队,“以赛代练”培育学生的科研能力;挑选有科研意愿的优秀学生组建“科研创新菁英班”,除了请行业内的导师来授课,团队教师也以“班导师”的形式在班内挑选科研助手,让学生有机会参与科研项目。

团队发力,年轻教师共同成长

不论是新鲜海带还是海带干,都容易产生异味——这个看似“吃货”的小小烦恼,实则是困扰行业多年的技术瓶颈。

8月27日,国家自然科学基金委员会公布2025年度国家自然科学基金项目的评审结果。张舒雨申请的青年基金项目“海带干制品贮藏过程中产生厌食气味成分的代谢调控机理及情绪响应机制”成功获批。

“福建海带产量全国第一,但产业还未建立起相应高度。作为海带最常见的加工产品品类,海带干制品在贮藏过程中会产生异味,严重影响产品质量。”张舒雨说。

“全国高校黄大年式教师团队”要求老中青“传帮带”机制完善、有效,而“海洋生物资源开发利用教师团队”以“导师制”培养青年教师,建设梯队。团队的45名教师,涵盖食品科学与工程、海水养殖、智慧渔业等各类专业,既有倪辉这样的资深教师,也有张舒雨这样的新生力量。

在资深教师的带领下,年轻教师在各自研究领域也均有建树。近5年,团队承担国家自然科学基金联合基金重点项目等科研项目,围绕海藻、凡纳滨对虾、膨腹海马等海洋生物资源开展持续创新研究,发表SCI论文100多篇,授权发明专利50余项,培育推广“云龙石斑鱼”等一系列经国家审定的水产新品种;并用科技力量,成为数家上市企业的“智囊团”。

实验室外,团队联合企业助推研究成果转化应用于我国的滩涂、养殖车间、智慧渔场;课堂内,团队又将这些应用成果及时融入教学,反哺人才培养。

在宁夏贺兰县的一排排白色养殖池间,池中氧气管咕嘟作响,优质虾苗在碧水中划出银弧。优质苗种、配套技术、技术骨干、智慧渔业设施设备被团队带入西北大地。

“服务于‘西部开发’国家战略,我们团队还承担了银川等地的科技项目,把育好的虾苗空运到宁夏,研究对虾如何适应当地的环境生产,助推当地乡村振兴。”倪辉说。

此外,团队还与马来西亚澳鑫集团共建“现代渔业海丝学院”,积极为“一带一路”共建国家开展水产养殖技术服务;依托全国水产技术推广人员培训基地、福建省新型职业农民大专学历教育承办骨干校等优势,超40人次承担农业、渔业等领域的科技特派员工作。在教育教学方面,团队牵头建设全国现代水产行业产教融合共同体、福建省海洋生物技术虚拟仿真实训基地等人才培育平台基地;建设海洋文化科普综合教育基地,年接待量逾5000人次,面向公众开展海洋生物保护科普与思政教育。

“我们将发挥学校百年扎根渔业行业的专业优势,以海洋强国战略为引领,以海洋生物种质创新、高值化利用、智慧渔业技术研发,有力服务‘福海粮仓’建设,为党和国家培养更多高质量人才。”这是团队的共同心声。