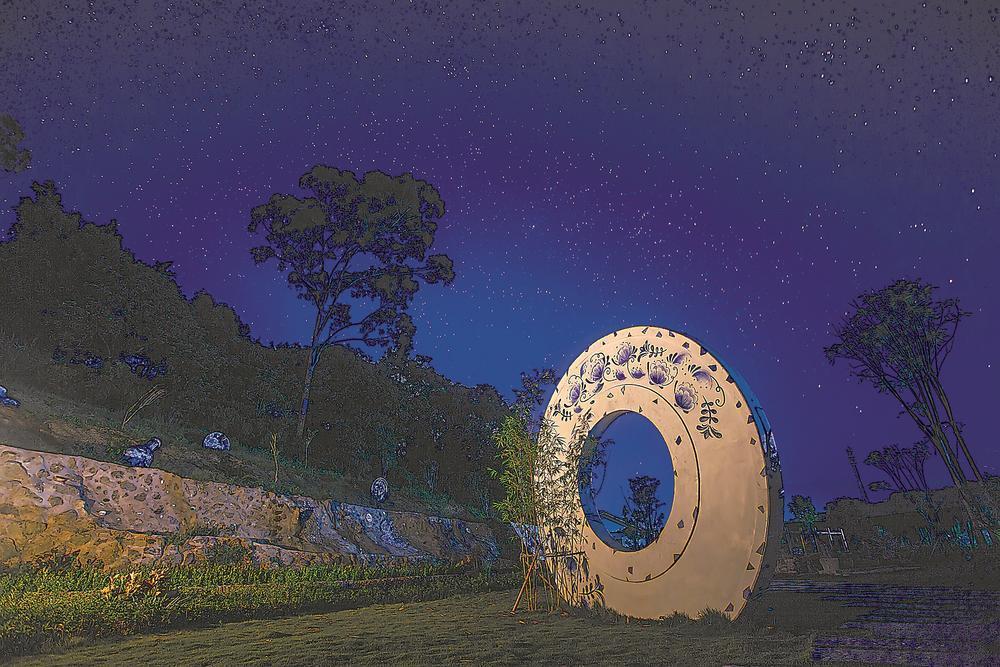

夜幕下的南胜窑遗址公园(资料图片)

东南网9月12日报道(福建日报报业集团记者 李妙珠 通讯员 罗龙海)

日前,“南胜窑红绿彩瓷烧制技艺”入选漳州市第十批市级非物质文化遗产代表性项目名录。红绿彩瓷曾以鲜艳夺目、明快活泼的色彩畅销海外,如今这一古老技艺正借助非遗保护的契机,焕发新的活力。

南胜窑址位于平和县,是明清时期专门烧造外销瓷的漳州窑代表性窑场。当时,平和民窑蓬勃发展,大大小小的窑炉遍布乡野,形成“十里长窑”的壮观景象。所产青花瓷、五彩瓷(红绿彩瓷)及素三彩等瓷器,随月港商船扬帆海外,成为跨文化交流的重要纽带。

2006年,南胜窑址被列入全国重点文物保护单位,涵盖南胜田坑窑、花仔楼窑、五寨洞口陂沟窑、大垅窑、二垅窑、田中央窑等重要遗迹,还被列入中国海丝申遗预备名录。2020年,全县唯一经考古发掘未回填的古窑址——五寨洞口陂沟窑正式开放,迄今已接待来自18个国家和地区的艺术家、学者,以及海内外游客5万多人次。

帆影促窑兴

平和县地处漳州西南部,四面环山,水系发达,境内拥有丰富的石英石、高岭土,为窑业生产提供必备的物质基础。

平和窑兴起于明中期。据明万历癸丑年(1613年)《漳州府志》载:“瓷器出南胜窑者殊胜他邑,然亦不甚工巧。”清代重修的《平和县志》记载:“瓷器,精者出南胜、官寮,粗者赤草埔、山隔。”显示平和窑逐步发展,呈现精粗两类产品体系。

明代中后期,漳州月港崛起,成为中国唯一合法的海上贸易港口,以至“闽人通番,皆自月港出洋”。彼时,瓷器作为大宗输出物品之一,从月港装船出发,远销海外,掀起一阵阵“中国热”。然而,明代后期,国内陶瓷业的翘楚景德镇出现原料危机、窑工暴动,造成景德镇外销瓷产量大量减少,无法满足海外市场的需求。

漳州窑乘势兴起,窑场沿着九龙江各支流与干流沿岸密集分布。其中,平和县窑群分布最为集中,产量最大。

经考古调查,目前平和县境内已发现的明清窑场多达数十处,堆积点百余个,基本遍布全县各乡镇,尤以南胜、五寨最为密集。它们依山而建,择临溪坡地筑窑,窑火淬炼的瓷器由竹排运至山下,经花山溪汇入九龙江,最快一日便可运抵月港,由此登上大船远赴海外市场。

“平和是我省历史上四大名牌瓷器品种(珠光青瓷、德化系白瓷、建窑系黑釉瓷、漳州窑青瓷)中青花瓷的主产地,也是漳州窑系三大类品种(青花瓷、五彩瓷和素三彩)中最完备的窑口。”平和县博物馆原馆长杨征说,在平和,深埋于地下的窑场为数众多。

1600年沉没于菲律宾海域的西班牙“圣迭戈号”沉船中打捞出了漳州窑系青花开光盘,与平和烧制的产品一致;1626年荷兰“希达姆号”运载清单中有从漳州购得的瓷器12814件……在日本、菲律宾、印度尼西亚等国家和地区皆有收藏或出土过平和瓷器,可见当时平和窑瓷器数量之大。

如此大规模的制瓷业必然需要众多的工匠,他们是从哪里来的呢?《平和文史资料》显示,平和自明正德十四年(1519年)至崇祯六年(1633年),共有13位江西籍人士主政平和,一定程度上促进了江西陶工和先进窑业技术的输入,带动平和陶瓷业的发展。

然而随着明末战火四起,以及随后清廷严厉的海禁政策,平和窑一蹶不振,直到清顺治时期或稍后逐渐停烧,消失于山野之中。

瓷艺融中西

纵观平和民窑的发展历程,虽骤起骤落,然其烧造技艺在当时尚属先进,有着题材丰富、形式多样等特点,深得海外人士青睐与珍藏。

走进位于平和县五寨乡寨河村的洞口陂沟窑遗址,尽管两座窑炉的窑顶已然坍塌,但残存的护窑墙、匣钵等遗迹依然清晰可辨,仿佛将人们带回当年窑火通明的繁盛时代。这些古老的窑炉虽历经沧桑却依旧挺立,默默见证了无数精美陶瓷作品从这里诞生的全过程。

据杨征介绍,这两座窑炉结构大体相同,均由火膛、窑室、出烟室三大部分组成,每间窑室前端的左右两侧各设有一道窑门。后间窑室的水平面较前间稍高,形成明显的阶级状。这是明清时期最为流行的横室阶级窑,M形匣钵和支钉烧同样在平和被使用。

我国陶瓷窑炉结构的使用和发展,大概经历了三个阶段:宋以前是龙窑,元代是分室龙窑,明清时期为阶级窑。横室阶级窑的显著特征是窑室宽度远超其进深,且每间窑室独立起券。有着余热利用效率高、易于控制还原气氛等优点,有利于提升瓷器品质和成品率;同时,窑室空间较大,单窑装烧量可达上千件,生产效率高。正是这样先进的窑炉技术,为平和窑外销瓷器的高产奠定了坚实基础。

依托先进的制瓷工艺,平和窑瓷器展现出独特的艺术魅力,其胎色多呈灰白或白色,造型规整端庄,器表线条流畅匀称。尤为突出的是,烧制过程中以砂层代替垫饼所形成的砂足口,被称为“砂足器”。

平和窑产品种类丰富,既有粗大厚重的大件器物,也不乏精巧雅致的小件作品。其中,色彩绚烂的五彩大盘以及造型各异的动植物形素三彩盒最具特色。“平和所产不同的瓷器类型中都可以见到直径达30厘米以上的大盘,甚至个别直径达50多厘米。”杨征说。

近日,央视新闻客户端发表《文博日历|画在大盘子上的“航海日志”》一文引发关注,其“主角”——明漳州窑五彩罗盘航海图瓷盘,正是产自平和的五彩瓷。该盘口径达34.2厘米,口沿饰以红彩双圈,内侧以黑、蓝双彩勾勒出山峦、草木、舟楫等景物;盘腹则描绘着星宿列张、岛屿星罗、惊涛拍岸、帆影竞逐、飞鱼掠波、麒麟踏浪等壮阔图景。盘心写着“天下一”三字,由内而外环饰楷书铭文与天干地支。整盘纹饰既充盈海洋气息,亦展现福建人民勇于拼搏的性格特征。

平和窑属烧制外销瓷窑场,主要采用订单化生产,各窑场根据客商提供的景德镇瓷器或西方喜爱的瓷器样品生产。这些瓷器不仅展现中国传统文化,在设计上还巧妙融合了西方元素,例如阿拉伯文、向日葵、郁金香图案常与中国传统纹饰相伴出现,这正是东西方文化交融的见证,也是其能畅销海外的重要原因之一。

探秘古遗存

走进平和窑窑址展示厅,清雅艳丽的青花瓷、鲜艳明快的五彩瓷、小巧精致的素三彩等瓷器让人眼前一亮。

平和窑所产瓷器种类多,有青花瓷、素三彩、五彩瓷、青釉瓷、白釉瓷、酱釉瓷等,且造型丰富、品类齐全,应有尽有。明清时期,平和窑一批批精美的瓷器乘船经由海上丝绸之路,销往印度尼西亚、日本、菲律宾、马来西亚及欧洲、非洲各国。

然而,由于产地不明,这些青花瓷、五彩瓷和素三彩瓷在国外被称为“克拉克瓷”“汕头器”“吴须手”“吴须赤绘”和“交趾香合”等。

比如,17世纪,素三彩香盒风靡日本。但自古以来,日本茶界都笼统地认为“交趾香合”是原产于古代交趾国(今越南)的舶来品。1997年秋,福建省博物馆和平和县博物馆联合对田坑窑展开保护性发掘,出土了大量素三彩瓷,经中日双方研究人员考证,田坑窑正是日本“交趾香合”的原产地。

此次挖掘进一步推动了中日文化交流,应日方邀请,田坑窑出土文物于1998年至1999年间赴日展览,还出版《交趾香盒——福建出土文物与日本传世品》一书,集中展示了180多张精美的素三彩瓷器相关图片。海内外众多关于素三彩的学术研究论文也相继发表。

为日本“交趾香合”找到归宿,只是平和窑考古调查的重要成果之一。20世纪90年代,福建省、平和县文物部门先后三次挖掘南胜田坑窑、花仔楼窑和五寨大垅窑、二垅窑、洞口陂沟窑等,揭露出窑炉、作坊遗迹,出土了大量的青花瓷、五彩瓷和素三彩。这些出土的瓷器与国外大量“不明产地”的瓷器,规格、图案工艺风格完全相同。消息传开,平和瞬间吸引了国内外陶瓷界的目光。

经过多次学术研讨,专家学者们最终得出结论:“克拉克瓷”“汕头器”“吴须手”“吴须赤绘”的瓷器均产自漳州(平和)窑,彰显了平和窑在我国陶瓷文化中的重要位置。

1999年,漳州窑的杰出代表“南胜窑址”的发现被评为新中国50周年福建十大考古发现之一。

“平和窑烧造瓷器的外销和对外输出,为我国陶瓷文化的对外交流和传播,为中外人民的友好往来和学术交流作出重要的贡献!这是值得我们应该极大重视和研究的。”著名中国古陶瓷学者和教育家叶文程在给《平和窑》一书作序时点评道。

窑火今又燃

近年来,平和将陶瓷文化作为当地一张对外交流的文化名片,并不断将其擦亮。

“这是我们精心打造的一套茶器。”近日,记者走进位于南胜镇法华村的漳州克拉克陶瓷文化发展有限公司,负责人黄涛拿出一套盒装茶器热情地介绍着。

20多年来,黄涛一直在搜集散落的平和窑瓷器。2015年,他对复原平和窑生产工艺产生兴趣,遂设立陶瓷体验馆。最初三年,他跑遍旧窑口挖土取样,请七八十岁的老艺人传授制瓷技艺,同时带着团队日夜试验釉料配方。在其公司样品展示墙上,摆满了各式各样的试验杯。每个试验杯都刻着编号,记录着温度与配方数据,见证了其十年如一日的坚持与努力。

“红绿彩”即五彩瓷,因多见红绿色而闻名。作为“南胜窑红绿彩瓷烧制技艺”传承人,黄涛改进釉色的同时,创新工艺,将传统“红绿彩”釉上彩改为釉下彩工艺——坯体绘画后覆釉高温烧制,使颜料完全封存于釉下,解决釉上彩遇高温易析出有害物质的缺陷,兼顾安全与色彩表现。

“复刻不是照搬,要在传统基因里长出当代模样。”他拿着新制作的茶器解释道,通过提取明漳州窑五彩罗盘航海图瓷盘的“天下一”、楷书铭文和天干地支字样及麒麟绣球纹饰,融合王阳明“知行合一”“致良知”等哲学名言,让传统文化焕发新的生命力。

“故宫收藏的素三彩刻花莲瓣口盘就出自我们法华村田坑窑。下一步,我们将争取与故宫博物院合作,复刻馆藏珍品,使更多平和窑珍品通过文创产品形式再度‘圈粉’。”黄涛说。

为弘扬平和窑陶瓷文化,当地政府也在探索。今年5月1日,“海丝奇缘·柚花青瓷”古堡探秘活动在五寨乡激情上演。通过窑火传递、“窑”滚之夜古堡音乐会、瓷文创潮玩等系列活动,打造一场集文化、艺术、娱乐于一体的创意市集活动,为游客带来别开生面的陶瓷文化体验之旅。

五寨乡是洞口陂沟窑的所在地。近年来,五寨乡聚焦陶瓷文化、闽台文化等优势,谋划开展骑行、陶瓷展览等系列活动,将洞口陂沟窑与无名楼串点连线,打造成新的旅游IP。“我们正在谋划平和县海丝古瓷两岸文旅融合项目,计划打造陶瓷制作工坊,提升古窑址文化体验公园等项目,形成‘展馆参观+遗址探索+生态体验’的一站式文旅模式。”五寨乡党委宣传委员林景荣说。

此外,南胜中心小学创办“平和窑青花瓷社团”,精心编撰校本教材《泥与火的传说》,让陶瓷文化走进课堂;南胜镇打造太极瓷韵公园,生动展示陶瓷文化……在平和大地,社会各界正深耕平和窑陶瓷文化资源,创新活动形式,奋力书写陶瓷文化发展新篇章。

听海

古瓷出海 丝路有声

□范陈春

丘陵收起了当年的火光,只留窑壁的褶皱,叠着未凉透的时光。

泥土还攥着窑工的脚印,风从裂缝里钻过,细数未烧完的旦夕。

这沉默的窑址,何尝不是一部立体的“海洋贸易史”?每一道窑壁的纹路,都在追问:一件瓷器从土与火的淬炼中诞生,到跨越重洋抵达异邦,究竟承载了多少超越商品本身的意义?

依山傍海的福建,有着得天独厚的制瓷条件。丰富的石英石、高岭土,为窑业生产提供了必备的物质基础。地处漳州西南部的平和,水系发达,窑场沿着九龙江各支流与干流沿岸密集分布,形成“十里长窑”的壮观景象。这些窑场依山而建,瓷器由竹排运至山下,经花山溪汇入九龙江,一日便可运抵月港,进而远销海外。

明代中后期,漳州月港崛起为中国唯一合法的海上贸易港口,成为福建古瓷出海的重要起点。彼时,瓷器作为大宗输出物品,从月港装船出发,掀起了一阵阵“中国热”。此时的景德镇,因原料危机、窑工暴动等因素,外销瓷产量大幅减少,无法满足海外市场的需求。于是,漳州窑乘势而起,平和县的窑场更是成了福建青花瓷的主产区。它不执着于与景德镇比拼传统工艺的极致,而是以规模化生产、适配海外需求的设计,精准抓住了市场缺口。据考古调查,平和县境内已发现的明清窑场多达数十处,堆积点百余个,其产量之大,可见一斑。

平和窑瓷器的“独特”,是“主动融入世界”的证明。“砂足器”的工艺特征,是为适应远洋运输的耐用性而改良;五彩大盘上的星宿、岛屿图案,是福建人“向海而生”的精神投射;阿拉伯文、郁金香等西方元素的融入,表明在数百年前,中国瓷器就已在做“跨文化设计”。

古瓷出海,不仅仅是商品的贸易,更是文化的传播。17世纪风靡日本的素三彩香盒,曾被认为是原产于古代交趾国的舶来品,直到1997年,平和田坑窑被发掘,才揭开了其真正的原产地之谜。这一发现也让世界看到了福建古瓷的魅力。此外,在菲律宾、印度尼西亚等国家和地区,也纷纷出土了大量的平和窑瓷器,这些瓷器以“润物无声”的方式,将中国的审美与技艺融入异邦的日常生活,这种“渗透式”的文化传播,远比刻意的宣讲更有力量。

回到漳州,这片孕育了“十里长窑”的土地,如今依然在传承和弘扬着古瓷文化。近年来,平和县通过考古发掘、文化展览、旅游开发等方式,让古老的窑址重新焕发出生机。洞口陂沟窑作为全县唯一一处经考古发掘后没有回填的古窑址,正常对外开放,接待来自世界各地的游客。同时,当地的陶瓷艺人也在不断创新,将传统的制瓷工艺与现代设计相结合,让古瓷走进了现代生活。

时光流转,丝路留声,平和“十里长窑”依然静静诉说着当年的辉煌。我们期待,这片土地上的古瓷能够再次扬帆起航,带着中国文化的自信,走向更加广阔的世界舞台。