东南网9月14日讯(福建日报记者 张文奎 文/图)

陈国锐在制作高楼米线作品。

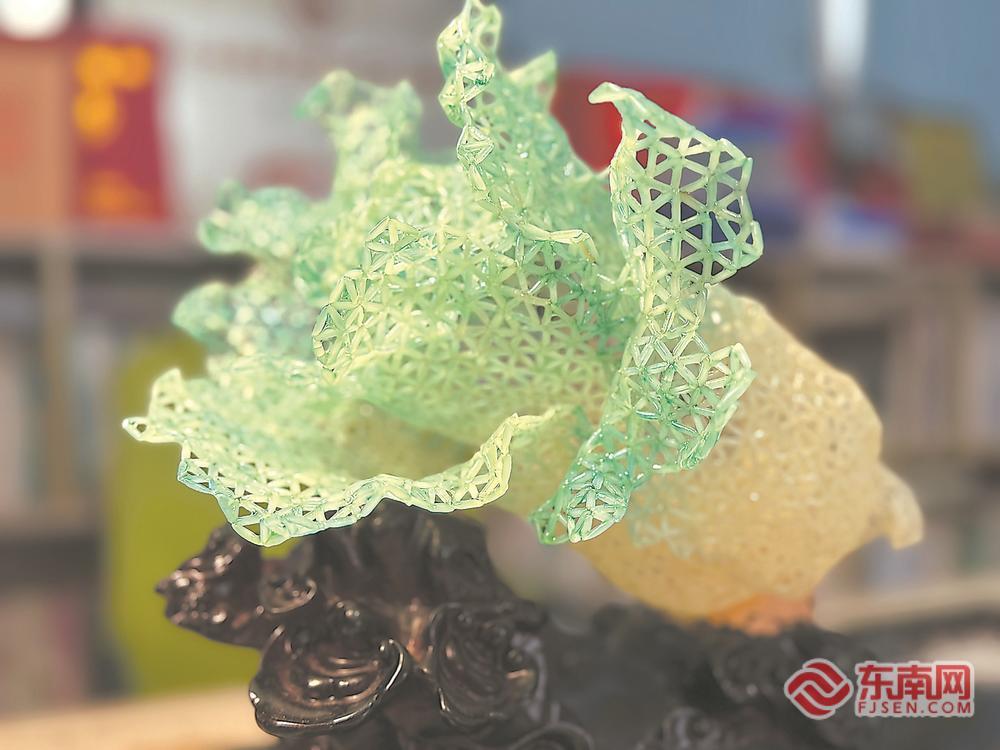

米线作品白菜

平时说到米线,我们第一时间就想到吃食。但在福州新区(长乐区)古槐镇高楼村,“米线”却是一种以米为线串起来的工艺品。

近日,记者来到位于高楼村的“高楼米线艺术工作室”,架子上摆着省级非物质文化遗产福州高楼米线代表性传承人陈国锐创作的米线作品,它们由一粒粒米巧妙黏合而成镂空状的白菜、茶壶、荷花、亭台楼阁、天鹅……惟妙惟肖、栩栩如生。

记者在工作室里,用陈国锐准备好的米粒和糨糊现场动手尝试了一下,要么糨糊太多粘成一团,要么用太少粘不住,着实考验手艺和耐心。

一开始考验陈国锐的不是手艺,而是重现高楼米线技艺的前期摸索。高楼米线的起源可追溯至清朝同治年间,民国时期最为盛行,每年一到正月,高楼村300多户人家,每户都会出一个作品放在祠堂祭祖,祈求丰年,这一民俗也逐渐发展成为民间技艺展览。到了战争年代,祠堂改作他用,渐渐也没人再制作高楼米线。

2015年底,从新加坡返乡探亲的华侨陈国强,和陈国锐的父亲聊起高楼米线的故事,引起了陈国锐的兴趣。“当年见过米线制品的老人们早已年逾古稀,年轻人更不知高楼米线为何物,这门独特的民间技艺一度消失在人们的视线里。老人们感慨村里已近消失的技艺,激起了我复活它的欲望。”陈国锐表示。

没有实物,没有照片,只有新加坡一本族谱上零星的文字记载。陈国锐翻遍县志,遍访村中老人,一步步将这项失传技艺复原。

第一道难关就是选材,可不是什么品种的米都可以。陈国锐在走访中得知,从前所用的长乐泮野村生长的稻谷,通常有一厘米长,如今已难寻踪迹。

于是,他把市场上能找到的粳米、印度长粒米、糯米等近20种米一一尝试过,最后选定长度和个头最为接近的泰国茉莉香米,这种米平均长度超过了7毫米,且均匀饱满,通透性强。

然后就是黏合剂。“我尝试过很多现代工业黏合剂,效果都不理想,最后发现以糯米和籼米按比例磨浆熬制成的糨糊最好用。”陈国锐说。

最难的一关就是动手组装了。制作高楼米线工序复杂,技术性高。“比如说你要用米粘出一个苹果,苹果表面是弧形的,从头到尾一次性粘出来肯定不可能。于是我就分成两半来做,最后合并在一起,而且还要保证两半无缝对接。”陈国锐说。

不论做什么造型,首先需要根据设计构想,对不同的构件分别用厚纸片或泥坯等材料制作内胎,或者利用瓷器等物件在表面打蜡后作为内胎;接着把准备好的米粒粘接成小三角形、正方形或六角形等各种形态,然后进行拼接组合,成型后取出内胎。

如今,通过熟练的解构和组合,对于陈国锐来说已是万物皆可“米线”。2022年,陈国锐成功用12500粒米创作出了43厘米高的作品《苏州普明宝塔》。

传承基础上,更有创新。陈国锐将3D建模与3D打印技术引入创作,电脑屏幕上能清晰看到米粒的排列纹样、结构骨架,复杂造型先打印模型评估,省去了传统试错的损耗。同时,还研究用植物干粉给米线作品上色,增加观赏性,解决水性颜料易损米质的问题。此外,陈国锐还通过环氧树脂防腐、玻璃罩封存,方便运输展出。

“福州高楼米线制作技艺堪称中国工艺美术史上的一朵奇葩,它以米粒为独特载体,将极致精巧的手工粘接技艺与传统民俗文化深度融合,在毫厘之间构建出玲珑剔透的立体世界。以朴素的材料创造出的细腻质感与丰富造型,既打破了传统工艺美术对贵重材质的依赖,又以独树一帜的表现形式填补了微观手工艺术的空白,成为兼具地域特色、技艺独创性与文化生命力的罕见范例。”福州大学厦门工艺美院教授张可永这样评价道。

高楼米线不仅是乡土的艺术,更是乡愁的载体,这也是陈国锐一定要复原这项技艺的初心。“我们高楼村是长乐有名的侨乡,我还清晰地记得陈国强老先生和我爸爸讲起高楼米线时的表情,满满都是对儿时故乡的回忆。复原这项技艺,就能更紧密地联结他乡与故乡之间的乡愁纽带,这也是我的初心。”陈国锐说。

小小“米线”连乡愁。2022年2月,福州高楼米线入选第七批福建省非物质文化遗产名录。作品不仅经常送往海外展览,更在每年祭祖时于宗祠中庄严呈现,让漂泊在外的游子们的乡愁有了具象的寄托。