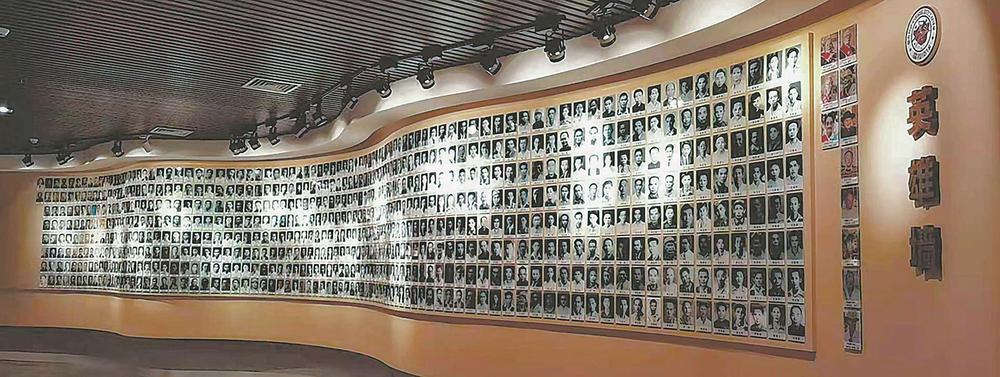

南洋华侨机工回国抗日纪念馆的“英雄墙”(受访者供图)

东南网9月16日报道(福建日报记者 陈梦婕)

英雄“归队”

“阿爸,你生前交代找大伯骆显祖的事情我们完成了。”日前,在泉州台商投资区张坂镇玉埕村大宅园的骆家祖厝,76岁的骆汉聪带领家人上香,告慰父亲骆显荣的在天之灵。这个月,骆汉聪还将带领家族六人,从泉州远赴云南省瑞丽市畹町镇,到南洋华侨机工回国抗日纪念碑前祭拜。不远处的南洋华侨机工回国抗日纪念馆的“英雄墙”上,骆显祖的名字和画像刚刚被镌刻上去。长眠异乡83年,骆显祖终于等来了泉州亲人的团聚。

1932年,19岁的骆显祖随堂伯南下马来亚谋生。父母早亡,家中留下几个弟妹,最小的骆显荣刚刚8岁,他和姐姐被托付给姑姑抚养。长兄如父,尽管远隔重洋,但骆显祖对弟妹的牵挂却从未停歇,书信不断。1939年,骆显祖给家中寄来一封家书道:“山河破碎,我已报名第九批南侨机工回国。”

尽管知悉大哥已回国,但骆显荣的心依然悬着。当时,在滇缅公路上行车,机工们必须闯过几道“鬼门关”:险路关、雨季关、疟疾关和日机轰炸关。1942年,骆显荣收到大哥生前写来的最后一封信:“惠通桥已毁,归路断绝。身陷此地,一时难脱。待抗战胜利,山河重光再回家乡团聚……”寥寥几字竟成永诀。几个月后,骆显祖去世的消息传来,那年他仅29岁。

时逢战乱,骆显荣无法动身前往云南。1942年,日军逼近惠通桥西岸,中国军队不得不将桥炸毁,滇缅公路中断,南侨机工的车队被迫解散,音讯渐失。骆显祖葬身何地成了萦绕家族80余载的未解谜团,骆显荣记了一辈子。“去找你们大伯,好好祭拜他。”这是2007年弥留之际的骆显荣留给子女的最后嘱托。

2023年,骆显荣的孙子骆杰锋偶然在“云南档案网”上找到了骆显祖的名字,并查到当时中缅运输总局的抚恤金通知书存根。接着,其堂哥骆国山又通过微信公众号联系上了林晓昌。

获此线索,林晓昌开始帮助多方寻找,并不断将新挖掘出的骆显祖资料发给骆家后人,逐渐勾勒出其人生最后3年的英雄历程:“于西南运输处运输人员训练所毕业”;“兹查驾驶士骆显祖回国服务多年且技术品性学识均佳,提升为第一分队分队副”;“分队副骆显祖一路因照料公文及指挥车辆备受辛劳,中途即患疾病,运抵下关送院医治,五月十七日病逝于下关医院……”遗憾的是,档案并未确切记载他的埋葬地。

今年5月,林晓昌专程赴泉州与骆家后人会面,并邀请他们于9月前往云南畹町参加抗战纪念活动。骆显祖的遗照骆家于“文革”期间遗失,凭着少时见过的旧照印象,骆汉聪根据自己父亲骆显荣的样子请人描绘出大伯骆显祖的容颜,并借助AI复原了骆显祖的照片,这次它也将被首次镌刻在纪念馆的“英雄墙”上。“尽管还没找到大伯的安葬地,但畹町的南洋华侨机工回国抗日纪念碑现在就是我们骆家后人祭拜怀念他的地方,以后我们每年都会来。”骆汉聪说。

由于历史信息缺失,“英雄墙”还未把3200余名南侨机工的名字全部刻上。林晓昌告诉记者,这些年,云南省南洋华侨机工回国抗战历史研究会一直致力于寻找那些被历史遗忘的机工档案,在确认其身份和家人信息之后,会逐一把名字补上,让英雄“归队”。

义父遗愿

林晓昌本姓黄,他的家族本与南侨机工并无关联,与机工的结缘源于他的义父林福来。20世纪70年代末,18岁的林晓昌离开家乡晋江远赴畹町做边境外贸生意,并在这里认识了林福来。林福来祖籍厦门,1918年出生在马来亚的一个小商人家庭。1939年,他报名成为第五批回国参加抗战的南侨机工。

异地逢乡邻,两人一见如故,林福来把林晓昌当成自己的亲儿子一般疼爱,也常和他聊起当年南侨机工的往事:1938年10月以后,中国东南的海路交通均被日军切断,新开辟的滇缅公路成为运输国际援华物资的主要通道。公路建成后,急需大量驾驶员和修车工,爱国侨领陈嘉庚领导的南侨总会招募组织了由3200多名东南亚华侨青年组成的“南洋华侨机工回国服务团”,其中800多人为闽籍。1939年至1942年间,南侨机工共抢运约50万吨军需物资和1.5万辆汽车,以及桐油、药品等各类物资,承担了当时全国抗战物资90%的运输量。而就在这三年时间里,1000多名南侨机工倒在了滇缅公路上,平均每公里牺牲一人,牺牲时的平均年龄还不足23岁。

这些南侨机工的故事深深打动了林晓昌。他告诉记者,除了行车悬崖峭壁、穿越枪林弹雨,林福来还做了一件不为人悉知的好事。当年在滇缅公路开车时,他只要看到被敌人炸死的南侨机工都会下车去。很多战友死于日机轰炸和翻车事故,遗容让人不忍直视。林福来就用毯子或者草席等把战友的遗体整理包裹好,给他们鞠个躬,再就近掩埋。一个从小一起长大的伙伴,牺牲前曾给林福来留下遗言,说自己死后一定要埋在滇缅公路旁,好看见祖国的大好河山。按照中国人的传统,人死后要入土为安。林福来想,这样做,牺牲的战友在九泉之下也能安息了。他还在每一个坟头都做了记号,以便日后再来祭拜。

抗战胜利后,林福来带着家眷来到了缅甸定居。1951年,侨联的同志联系上他,希望他能够回国工作,因为中华人民共和国的建设特别需要有能力懂技术的华侨青年。林福来虽身在异国,但心中时刻牵挂着祖国的发展,便毫不犹豫地答应了。

次年,林福来回国,当年参加南侨机工的点滴仍历历在目。工作之余,他有空便沿着滇缅公路一路徒步,寻找战友的坟头。荒草枯冢,尽管从一开始就没有墓碑,但凭着记忆和自己做的记号,短短3个月,林福来就找到了100多座他当年亲手掩埋的战友坟,并一一为他们祭扫。

1980年,林福来退休,组织上原计划安排他到昆明安享晚年,但他拒绝了,主动要求回到畹町。他对农场领导说,自己的战友都葬在那里,他有责任守护他们。被其义举所感动,1982年,林晓昌决定拜林福来为义父,为他养老送终,并改姓为“林”。

1994年清明节,年逾古稀的林福来坐在院子里望着缅甸方向许久,突然开口对林晓昌说:“阿昌,我知道你孝顺,在我死后,你一定会每年带着孩子去看我,给我扫墓。可是那些牺牲在滇缅公路上的战友,他们连个像样的坟都没有,后人怎么来祭拜他们,给他们烧香磕头呢?”林晓昌握着义父的手允诺:“一定会为南侨机工建碑立传。”几个月后,林福来安然离世。

2005年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利60周年。林晓昌捐资350万元,在畹町修建了南洋华侨机工回国抗日纪念碑,了却了义父林福来的遗愿。

讲好故事

9月18日,来自海内外的南侨机工后人近30人将来到畹町,一起在纪念碑前祭拜祖辈。他们中有多位从未见过自己的爸爸或妈妈。1942年,惠通桥被炸时,一些南侨机工被阻隔在怒江西岸,有的躲入少数民族村寨或原始森林,有的不幸被日军杀害;这年车队解散后,很多人都处于失业状态,有的流浪在昆明街头,有的经营小生意,自谋生计……战火从中国绵延至东南亚,处处兵荒马乱,他们返乡无望,许多人从此还与家中断了音讯。

白发苍苍的叶晓东每年都会来参加纪念活动。纪念碑建成后,他便义务来守碑,已有20载。生父陈团圆的名字就刻在这里的南侨机工英名录上。1944年,被派往云南芒市收集日军情报的陈团圆被日军抓捕后活埋。那时,叶晓东仅三个月大,依偎在母亲朗玉宝的怀里逃难,直到成年后他才偶然得知自己的身世。在记忆中,父亲是一片空白,甚至没有一张照片可以怀念,但叶晓东觉得“守着纪念碑就像守在父亲身边”。平常遇到游客来访,叶晓东常主动上前,给他们讲述父辈们的往事。每当这时,他便觉得自己和父亲很亲近,仿佛父亲不曾离去。

和叶晓东一样的讲述者还有晋江东石镇第二中心小学校长蔡东曦。8月5日,他组织了一场名为“追忆赤子功勋 铭记华侨忠魂”的读书分享会,由孩子们向到场的叔叔阿姨们讲述南侨机工的故事,其中一个故事便是蔡家的。

1941年,蔡东曦的爷爷蔡长世驾驶满载物资的卡车,途经滇缅公路上的功果桥时,遭遇日军飞机的轰炸扫射。他不幸中弹牺牲,连遗体都没找到,牺牲时年仅26岁。而这一切,远在晋江的妻子杨牡丹一无所知。1934年,蔡长世去马来亚讨生活,杨牡丹已身怀六甲。起初蔡长世和家里还有书信往来,全民族抗战爆发后,渐渐没了音信。

蔡东曦记得小时候在奶奶的梳妆台上摆着一张爷爷年轻时的照片,后来不知哪一天就不见了,连同爷爷当年寄回的书信也统统“消失”。2009年,93岁的杨牡丹带着遗憾离世。在人生的最后几十年,她决口不提蔡长世。

2014年,蔡东曦偶然在报上看到一篇有关南侨机工的报道,蔡长世的名字赫然出现,失踪多年的爷爷终于有了眉目。他辗转联系上同乡林晓昌,通过云南省南洋华侨机工回国抗战历史研究会查到蔡长世的资料,证实他为第六批回国参战的南侨机工。那年,蔡东曦一家捧着奶奶杨牡丹的遗照和研究会提供的蔡长世照片,在畹町南洋华侨机工回国抗日纪念碑前拍了一张“全家福”,又到当年蔡长世牺牲的地方装了一罐黄土带回晋江与奶奶合葬,一家人终于“团聚”。

“这些年,我们一直在协助海内外机工后代查阅机工个人档案、收集国内外机工口述实录及实物资料等,为的就是补全家族记忆、民族记忆,把南侨机工的故事继续讲下去。”刚参加北京九三阅兵观礼的林晓昌表示,南侨机工在风华正茂的年纪为了祖国踏上了这条向死而生的赤子之路,在抗日战争最艰难的时刻舍家纾难,筑起一条“不沉的补给线”。而抗战胜利后,许多人默默地生活。今天,我们在缅怀抗战英烈时,也不能忘记这些南侨机工。逝者已矣,唯有铭记,才能让英雄安息,唯有铭记,才能让和平永续。

林福来(左二)和机工友人合影。(受访者供图)

在南洋华侨机工回国抗日纪念碑前,叶晓东(左二)、林晓昌(左五)与蔡长世后人合影。(受访者供图)