李水常介绍南山遗址出土的陶器。

金秋时节,登顶明溪县城东郊的南山,遥望连绵上千亩的田野,令人心旷神怡。这里是明溪县最重要的农产品种植供给基地之一。

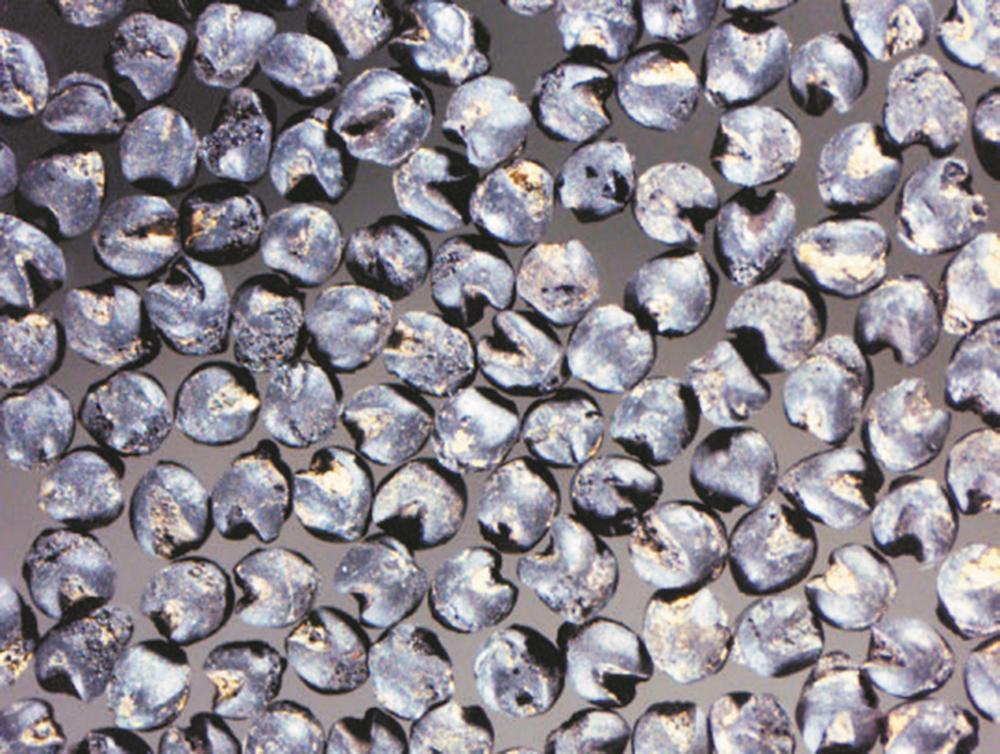

1988年至2017年,全国重点文物保护单位——明溪南山遗址历经6次考古发掘,出土了目前武夷山东麓地区年代最早的水稻遗存,以及整个华南地区(包括岭南地区和武夷山脉东麓)发现年代最早的小米遗存。

学术界普遍认为,早在距今5800—3500年的新石器时期,这里曾走出闽西北首批“史前农民”,率先发展出较为成熟的种植农业。以碳化稻谷为线索的明溪南山“史前农业”,至今依然是各方学者孜孜探寻的科研重点之一。

发现碳化稻谷

打破“偏见”的史前农业

日前,应明溪县南山遗址保护与发展中心邀请,厦门大学历史与文化遗产学院副院长张闻捷和福建师范大学地理科学学院研究员左昕昕来到明溪,开展南山遗址史前稻作农业科研活动,并商议开展三方共建合作事宜。

“南山遗址发现碳化稻谷有其特殊意义,它推翻了考古界曾经主流的‘洞穴居民仅靠采集狩猎’的观点。穴居南山先民‘会种田’,打破了关于农业社会与居住形态关系的固有认知。”左昕昕说。

借力现代科技力量,左昕昕希望解密碳化稻谷蕴藏的源流,还原更多“光阴的故事”,以帮助研究“南山遗址同周边文化的关系”“闽西北稻作农业的源流”两个课题。

南山遗址是福建省内首例发现的洞穴与旷野相结合的重要聚落遗址。从新石器时代中、晚期至青铜时代早期的几千年里,南山先民经历了走出洞穴、迁居旷野的生活变迁。

遗址先后出土了55700多粒碳化稻谷、粟、黍、麦、豆等农作物和狗尾草、飘拂草等各类农田杂草植物遗存,碳化植物遗存的总量达到38个不同种类。许多学者认为,这证明了稻谷是南山先民种植的,而非通过交流或者采集。

比如,刊于《中国科学:地球科学》2023年第5期的《从福建南山遗址水稻植硅体遗存看水稻在东南地区的利用历史》一文中,来自中国科学院地理科学与资源研究所的杨晓燕研究员(现为兰州大学教授)等作者引用相关观点表示:“远程贸易或交流中,农作物的植株难以携带,故遗址中提取到的来自植株的植硅体类型常被视为农作物本地种植的直接证据。”

杨晓燕等研究人员后续对稻谷植硅体的检测分析指出:约5000年前,位于明溪盆地的南山一带有早期水稻的传入和利用,但人们仍以渔猎、采集为食物主要获取方式,经过2000多年的演化适应,粟稻混作农业模式才走向成熟。

在南山遗址的洞穴中,还出土了保存较为完好的人类骨骼化石,后续研究发现,南山先民患有龋齿、牙结石、牙釉质脱落等口腔疾病,这些是“非常典型的农业社会人群才会有的特征”。

溯源栽培古稻

稻作南传的重要节点

登南山,在遗址的山顶旷野区展板前,张闻捷比照着出土陶器图片说:“你看,陶豆、陶罐、陶鼎,工艺和形制接近赣东北、浙南地区。”陶器使用人群广、用量大,是考古学中判断地域文化关联性的重要指标,代表着族群文化。在南山遗址的洞穴和旷野区域,都出土了大量陶器遗物。

《考古》期刊2018年第7期中,执行考古发掘的中国社会科学院考古研究所东南工作队发表简报表明:“山顶发掘区出土的盘形鼎与江西樊城堆文化常见的盘形鼎相似,黑皮陶上绘红彩的做法在该文化中也有发现。第三期大量出现的磨光黑皮陶可能受到长江下游地区良渚文化的影响。”

这是否意味着南山先民与江浙一带的族群有关联?在公元前10000年以前,浙江上山遗址群的稻作农业已经较为发达,先进的技术是否由中国栽培稻发源地江浙一带传入?

“目前,稻作农业及粟黍作物南传有陆路和海路两种传播路径观点,而越来越多的证据指向稻作农业经过浙南、赣北地区,由陆路传入闽西北山地的清晰路径。”张闻捷说。

“位于福州闽侯县的大坪顶遗址,发现碳化栽培稻和水稻植硅体遗存的时间为距今约7500年,表明早期长江下游应有海路通向福建沿海,存在稻作农业从沿海地区向西部内陆山地传播的可能,但需要继续求证。”他说。

左昕昕说,距今约5000年前,闽北牛鼻山遗址和双沟洞遗址发现了水稻本地种植证据,之后武夷山两侧的锅底山、社山头,浙南山地的山崖尾等地出现粟类作物,这证明了农业南传开通了陆路,并且作用逐渐得到加强和延伸。综合考虑陶器等文化交流与联系,农业南传的陆路通道可能通过赣鄱地区与福建连接。

“在闽西方向,同一时间段唯有南山遗址出现了稻作农业,同时期如奇和洞遗址三期文化等,均没有此类发现。可以认为,南山地区是稻作农业这一传播路径上的重要节点。”左昕昕表示。

著名考古学家严文明曾提出:“中国栽培稻呈现从一个中心向四外发展的趋势,从河姆渡遗址所在的杭州湾向外扩散,经历了多个波次的传播。”南山遗址是传播链中连接长江流域与东南沿海的重要枢纽。经过2000多年的适应,南山的混作农业模式逐渐走向成熟,改变了该地区原有的渔猎-采集生业,并推动农业文化向中国台湾、东南亚地区扩散。

对话“瓶瓶罐罐”

史前餐具中的文化记忆

您可能想不到,早在新石器时代晚期,中华先民就用上了蒸锅。各地出土的蒸锅样式、材质各异,但都有了“隔水蒸”的功能。考古界统称之为“甗(音同‘演’)”。

南山遗址4号洞也有甗出土,年代约在新石器时代晚期。它和其他南山文物一起,存放在位于将乐的中国社科院考古研究所东南考古研究基地。出土陶器为我们提供了研究史前农业发展的新角度,这些“史前餐具”变得越来越“讲究”,其实就是先民的仓廪越来越殷实的写照。从茹毛饮血到追求口感,“餐饮文化”的变迁从侧面映照了远古人类农业发展史。

“看,这就是古人的蒸锅。”在基地,南山遗址考古工作队队员、技师李水常向我们展示了通过石膏修复还原后的甗。

南山遗址出土的甗,形似“宽口葫芦”,又像两个上下相连的大小瓦盆,向里望去,中空相通,连接处有缩口。“下面宽大的部分盛水,中间缩口垫竹片,上面的瓦盆盛放食物。甗下生火加热,甗中就蒸气升腾。”李水常介绍说。

遗址还出土了一种形似“分享杯”的陶壶,已有了现代茶壶的“圈把”,持握舒适。仔细一看,壶嘴还有收口,收口内凹,底部和顶部逐渐收拢,整体设计竟与现代茶壶几无二致。

还有一种陶罐也带圈把,只是圈把更为窄小,只容一指横过。考古队员猜想,也许此类设计有逐渐改良完善的过程,又或许,圈把是用来穿贯支架的。

在东南考古研究基地的陈列台上,展示着大大小小的“瓶瓶罐罐”:鼎、罐、壶、豆、釜、钵等。稻米、粟米、豆类以及猪、鹿、鱼等肉食都在南山先民的食谱中。新石器时代晚期至商周时期,这里的人们已学会了煮饭、熬粥甚至酿酒,可以想象,在某个电闪雷鸣的凉爽雨夜,一家子在洞内围炉而坐,不光能满足果腹之需,也许还能在饭后共享时兴的某种饮品。

据李水常介绍,在当时,鼎、鬶(音同“归”)、盉(音同“禾”)、甗等炊具的发明创造在华夏各地兴起、传播、流行,人们逐渐告别了单一的“烧烤”模式,学会了煮粥、炖肉、蒸菜、酿造果酒,还用上了“豆”这种“高脚果盘”。

“南山遗址出土陶器品质达到同时期的高水准。你看,陶器表面较为光滑细腻,器型规整圆匀。”李水常说。

南山遗址考古发掘简报显示,南山遗址的灰黑陶、厚胎灰白陶具有接近成熟印纹硬陶的低吸水率与高硬度,胎体物理性能优良,代表了距今5000年左右,中国已知最早的瓷石高温烧造技术,标示出东南地区新石器时代晚期制陶术的革命性进步。

有了充足的食物养活人口,才有壮大族群、衍生文明的可能。在新石器时代晚期向青铜时代过渡阶段,部分南山先民也逐步走出洞穴,向山顶迁移,在远离水患、兽害的旷野搭建居所和配套设施,留下了储水池、柱洞等遗迹,部落中的墓葬文化也逐渐兴起。

南山疑云拼图

心向文明的闽地壮歌

《山海经》载“闽在海中”,最早道出了华夏先民对闽地的好奇与遐想。直到民国时期,在内陆依然流行“福建是座岛,要以舟楫到达”的传言。

在左昕昕的视野中,福建的考古工作因此有其特殊性。在丘陵、河流切割、分隔下,福建内陆山区各地域十分封闭,形成各自发育的“九宫格”态势,地域文化特性强烈。试图揭示南山遗址和其周边遗址的关联,梳理出地区的史前文化源流是十分困难的。

这就留下一个疑问。如果在新石器时代晚期,以稻作农业为代表的先进技术,终于为闽西北地区带去文明曙光,又为何目前的南山考古文化层堆时间只截取到了距今3500年?而后,再不见那些“史前农民”的踪迹?

距今5000多年前,仍处于全新世大暖期。那时的明溪盆地内应是森林茂密、野兽嘶鸣,一派万物竞发、生机勃勃的景象。南山位于盆地中央,由天然石灰岩构成的基体形成1至4号多处洞穴,为远古人类生息提供庇护。洞穴前,是水量充沛的河流。

用明溪南山遗址保护与发展中心主任吕家贵的话说,这简直是天赐的“风水宝地”。南山周边还陆续发现了陶片等文物,包括在相距4公里的明溪县瀚仙镇坪地村发现了福建省目前最大的史前岩刻。这说明,在新石器时代晚期至青铜时代,南山及其周边确实形成了部落文明。

但是,这里的过往依旧扑朔迷离。明溪旧名归化,于明成化六年(1470年)建县,建县前称明溪驿。而当地最早的史志在明正德年间才完成编纂。如此沃野广阔、宜居之地,此前数千年来是何经历?仅有寥寥数笔、只言片语记载。

当人们以考古之笔,逐渐绘出一个较早掌握发达农业,善于制作优质硬陶,形成早期部落等级制度,并发展出简单墓葬文化,已经在南山区域连续定居2300余年的史前族群的影像时,大家惊讶地发现,他们的故事竟戛然而止了,直到正德年间《归化县志》的记述出现。

这一大段的空白令人猝不及防。

古时的闽地虽蛮荒,但是南山族群在历史浪潮中并不算落伍。横向观察那个时代,全新世大暖期在距今4000年左右逐渐式微,全球转而进入降温、季风减弱的大环境。那时的华夏大地,人口激增引发的资源矛盾显现,不平等的阶层出现,为应对新一轮的恶劣生存条件,互相倾轧的部落吞并战争出现。南山族群也许较为弱小,但发展出的文化、技术已跟上文明的潮流。

那么距今3500年前,南山地区发生了什么事?这个曾经兴旺的族群有何等遭遇?张闻捷教授猜测,也许他们被一场外族入侵彻底抹杀,又或者放弃了几代人打下的基业,集体向沿海迁徙了。一切止步于猜测。

吕家贵说,更深入详尽的《南山遗址考古发掘报告》明年将发表。届时,对出土文物信息的解读将更全面更深刻。另外,考古团队曾在南山遗址4号洞发掘出5具远古人类遗骸,现在已从其中4具遗骸中成功提取出线粒体DNA。

“线粒体作为细胞中的‘能量工厂’,其DNA蕴含着丰富的遗传信息,能够为我们揭示古代人类的母系遗传脉络。到那时,南山族群和周边族群,特别是与南岛语族的族属关系就能得到实证,关于南山先民从哪里来,又去了何方的谜题,也许就有答案了吧!”吕家贵说。(通讯员 詹铁笛 文/图)

南山遗址出土的碳化稻谷

南山遗址出土的陶制的甗(音同“演”)

22日,南山脚下是一片绿油油的晚稻苗。