福建省革命历史纪念馆藏丁拱辰研制的大炮

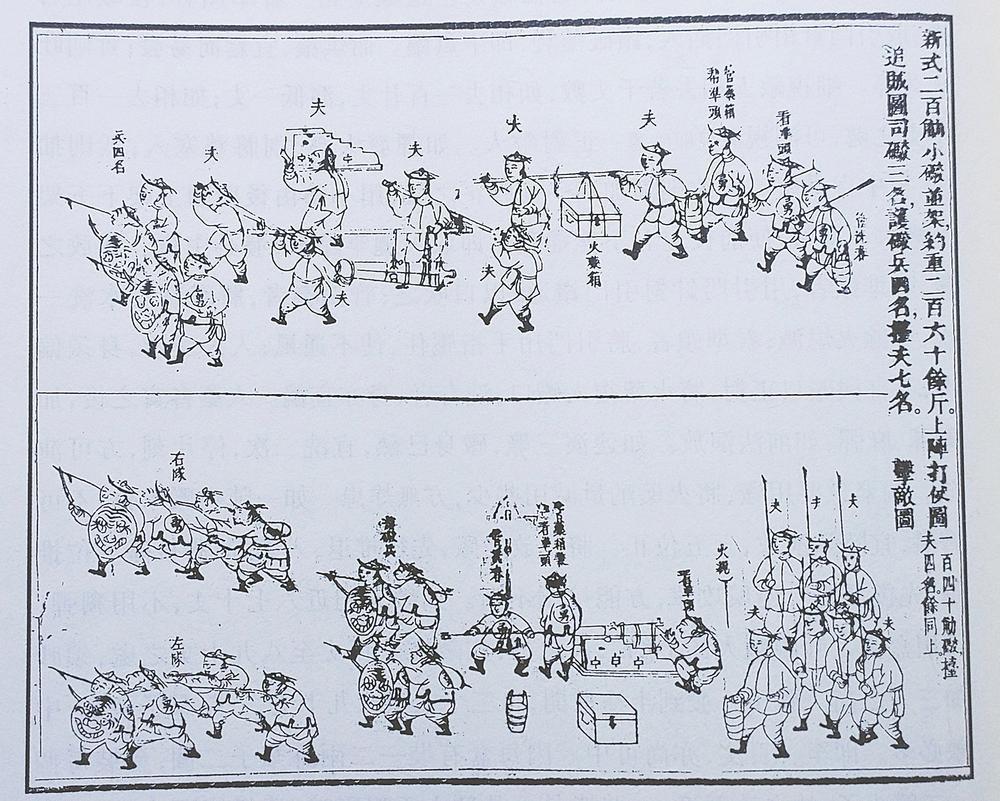

丁拱辰《上阵打仗图》

丁拱辰,字淑原,号星南,回族,1800年出生于晋江陈埭。父亲丁宗壁是一名商人,母亲苏县娘在家纺纱织麻以助生计。幼年的丁拱辰在私塾读书时就展现出了对数学、天文的巨大兴趣和极高天赋,11岁时因家中变故只能辍学放牛。在艰难的日子里,他没有放弃对科学的热爱,其曾回忆年少时在“田间牛背之上”“负薪挂角之时”,“穷搜字义,研究算法”(丁拱辰《阳朔赠别心齐家仲序》)。

17岁时,丁拱辰跟随父亲至浙江经商。20岁时,与族叔至广东经商,依然“好购书,暇即读之。每有会意,便欣然忘睡”“尤喜天文、算学”,逐渐通识三角八线、弧弦几何之学。1831年,丁拱辰跨洋经商,游历菲律宾、波斯、阿拉伯等地,在航行途中已将自制的“象限全周仪”(也称“量天尺”)用于测量北斗方位、地势高低、水程远近。同时,他常常留意考察各地火炮船制、军事火器,收集大量军械资料,为后来的火炮研究打下良好基础。

1842年,丁拱辰将火炮研究心得撰成《演炮图说》一书,并自费刊印,为中国第一部系统介绍火炮制造与演练的专著。他请人将《演炮图说》转呈靖逆将军奕山,按法铸炮,试射时灵验无误,故清政府赏赐其六品军功顶戴。1843年,丁拱辰又将此书修订为《演炮图说辑要》,增补炮台建造、炮弹铸造等内容,附图110余幅。魏源在编撰《海国图志》时,将此内容收录其中。

在明末西方火器技术传入之前,中国固有的火器没有炮耳,也没有可供瞄准的照门、照星,没有诞生近代意义上的弹道科学(李斌《故宫藏造炮象限仪——西方弹道学传入中国之一例》)。当时满清权贵对西方武器、船舶的仿制亦感叹“子药皆秘法,难仿”。因“少游贾舶,涉海外诸邦,所至留心炮法,其于各岛炮式、船制,习闻习见,随在殚心讲求,既复以己意,精思推测,用勾股之法,参酌度数,不余余力”,故丁拱辰了解一些西洋武器、船舶的碎片化信息,又凭着坚韧的毅力详加揣摩,找出了西方火炮技术“必合勾股”等设计逻辑,通过长期大量的演算、推理与试验,逐步完善了近代中国火炮技术、船舶设计制造的方法。

丁拱辰十分重视西方火炮技术的特点和差别,对英国、法国、美国的火炮技术都“引类相推,渐悟于心”,创制出符合中国具体实际的火炮铸造方法和使用规则。他主张以三合土建筑炮台垛墙,增加其坚固性;在火药配置上,按欧洲标准配制火药,以硝75%、硫黄10%、杉炭15%为比例,并加入适量汾酒和茶油,增加火药的可燃性;设计制造火炮滑车脚架,用于调整炮身的位置,改变射击的角度,使笨重的火炮能灵便操纵推挽;以象限仪测量火炮发射的高低度分,并对种种发射情况做了详细计算,创立火炮发射表加以指导,方便炮兵掌握。

丁拱辰撰写了多部火炮军事专著,1850年又编撰《演炮图说后编》二卷、《增补则克录》三卷,1863年编撰《西洋军火图编》六卷12万字,附图150幅,对火炮和各种小型火器的制造操作技术、测量和演练、西洋选将和练兵方法、火药库的制式等做了更为详细的说明。其著作还涉及大量的数学、物理、地理、化学、天文等知识,涉及军事作战心理学等问题。

因制炮有功,丁拱辰被授予广东候补县丞,旋擢为知县,留广东补用,并赏给五品花翎。45岁后,丁拱辰携眷归乡,在晋江陈埭建园名为“还圃堂”,取“鸟倦归林”之意,于清光绪元年(1875年)在家乡病逝。南京博物院与镇江文管会曾以丁拱辰《演炮图说》的大炮制作为蓝本,复原了清道光年间的万斤重火炮“耀威大将军”,将其放置在焦山抗英炮台旧址中。

(作者单位:福建农林大学马克思主义学院、漳州职业技术学院马克思主义学院)