勤俭节约,

是中华民族绵延千年的传统美德

静以修身,俭以养德

一粥一饭,当思来处不易

……

这些镌刻在文化基因里的古训

历经岁月沉淀

至今仍闪耀着鲜明的时代价值

这一理念愈发凸显其重要意义

历览前贤国与家

成由勤俭破由奢

就让我们一同探寻

福建的名人们

是如何践行厉行节约

艰苦奋斗的精神

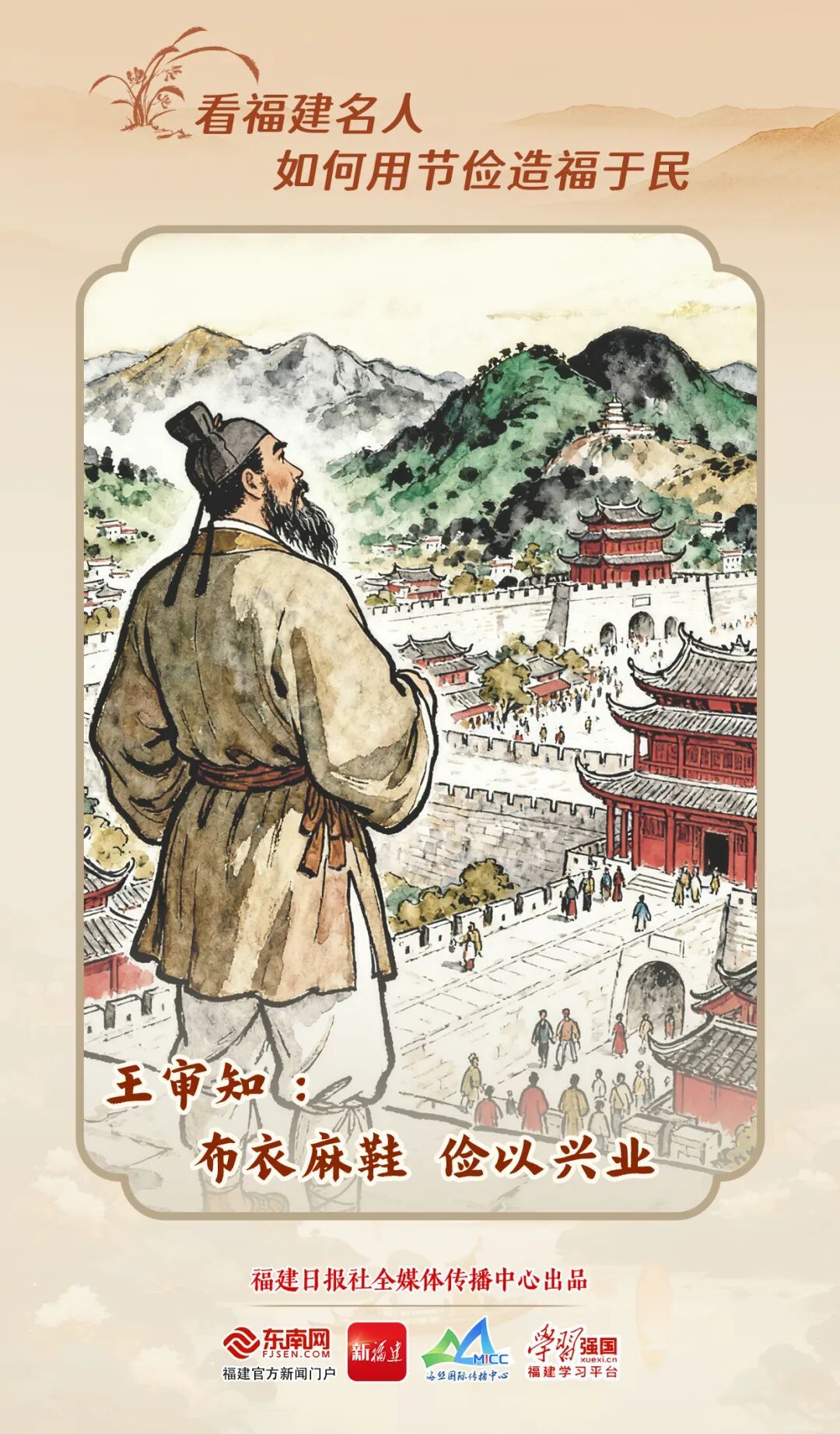

王审知:布衣麻鞋,俭以兴业

面对福建地瘠人少的客观条件,王审知采取了相对保守的治闽政策,即黄老无为而治,不折腾。他埋头发展经济,延揽人才,只做事,不说话。王审知生活简朴,从不纵情声色,更不以奢华排场示人。他以身作则,倡导节俭之风,将节省下来的资源用于发展经济和民生事业。同时,王审知还根据福建的地缘特点,大力发展海外贸易,吸引了众多海外商人前来贸易,极大地推动了福建经济的发展。

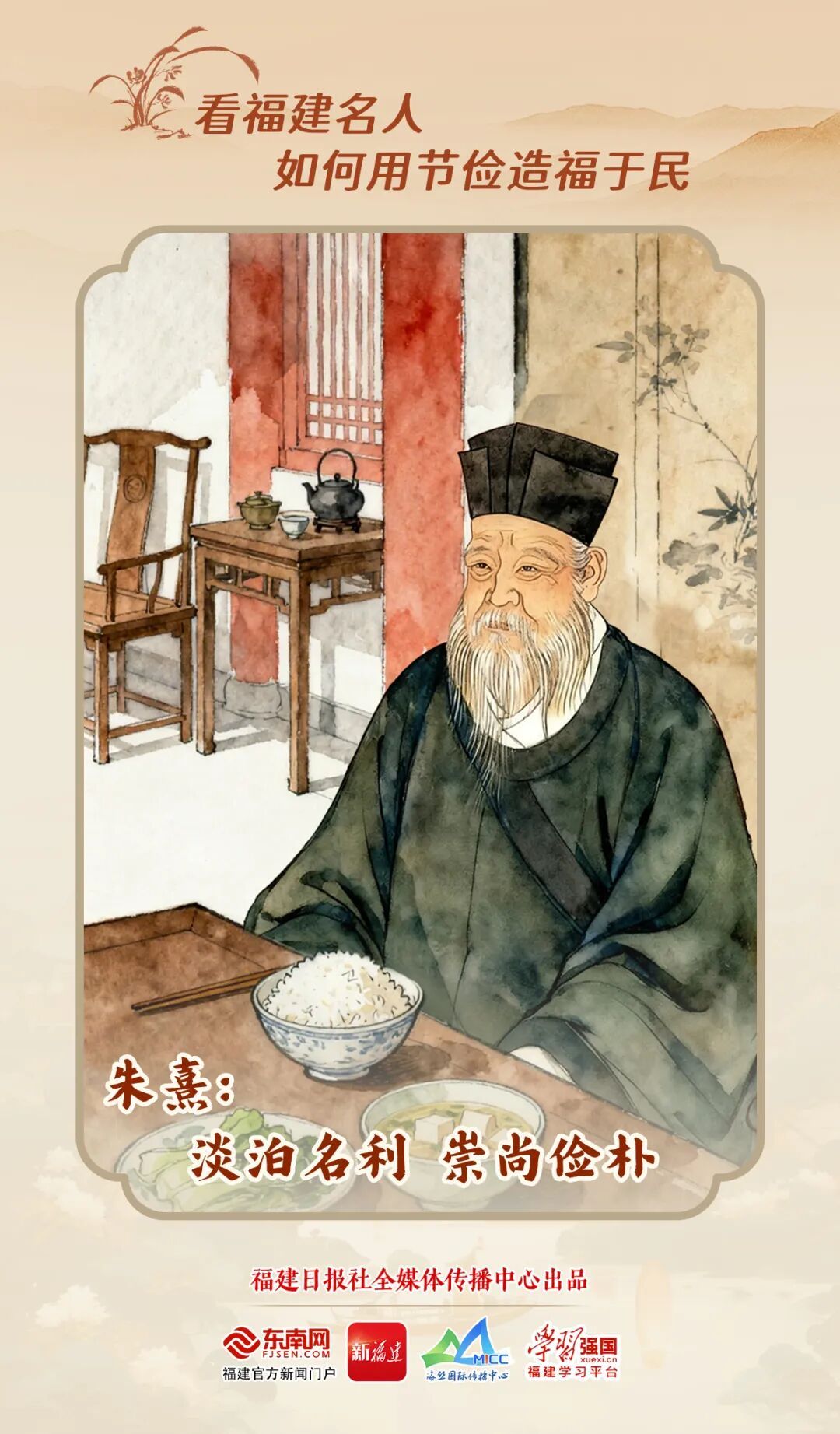

朱熹:淡泊名利 崇尚俭朴

理学家朱熹历仕四朝却一生淡泊名利,安守清贫。一次,他去看望女儿女婿,未料女婿不在家,女儿留他吃午饭。因家中贫困,女儿只端出几碗大麦饭和一碗葱汤,对父亲很是愧疚。朱熹却不以为意,开开心心地吃了,并告诉女儿俭朴度日本是我们的良好家风,对于饮食,不要计较多少和好坏。

吃完饭后,他还题了一首诗:“葱汤麦饭两相宜,葱补丹田麦疗饥。莫谓此中滋味薄,前村还有未炊时。”女婿回来后,对岳父的俭朴之风与仁爱之心大为感动,便将此诗作为家训,于书房悬挂。

朱熹的诗使女儿不仅减轻了心中的愧疚不安,而且受到了节俭朴素和同情贫贱的教育,还学到了一些养生知识。朱熹崇尚俭朴,历代学者以“朱子固穷”颂扬之,朱熹的节俭之名到现在还为后人津津乐道。

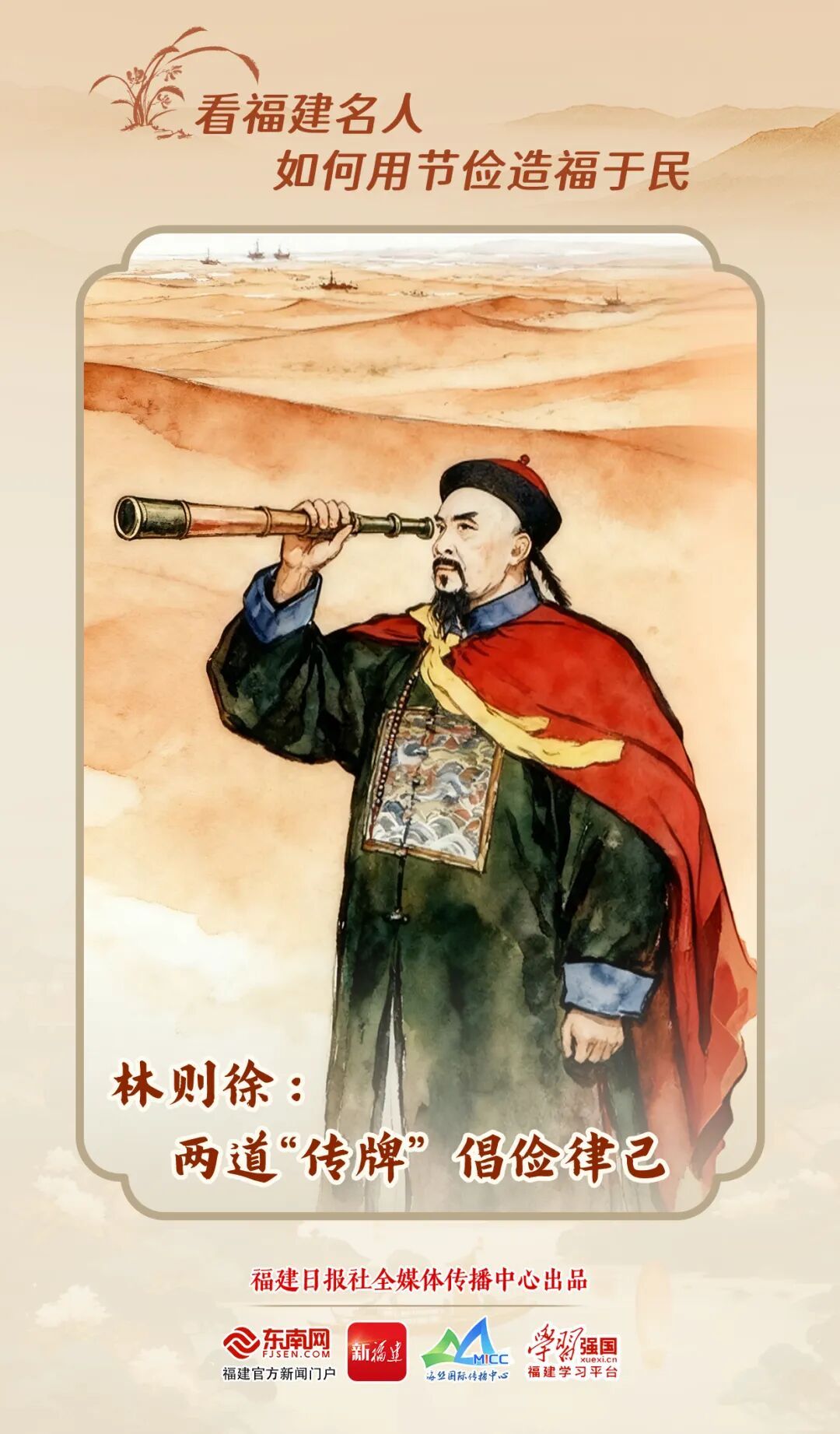

林则徐 :两道“传牌” 倡俭律己

1830年8月,林则徐赴任湖北布政使。进入湖北境内后,林则徐立即发了一道《由襄阳赴省传牌》给沿途官员,宣布了对人对己的廉政要求:一是赴任途中一切费用自理;二是不准任何人以任何方式溜须拍马;三是不搞远接高迎官场缛节;四是不准打着本官的旗号私索钱物,如有勒索者立即严办。

8年以后,林则徐南下广州禁烟。行前他又发出《奉旨前往广东查办海口事件传牌稿》: 一、此行未带亲信秘书,只有勤杂人员十人。二、“所坐大轿一乘,自雇轿夫十二名;所带行李,自雇大车两辆,轿车一辆。其夫价轿价均已发给,足以敷其食用,不许各驿站索取分毫。”三、对伙食标准严格规定,指出禁用“燕窝烧烤”等高档食品。四、“对身边人员收受红包馈赠的必定查处。”

林则徐不仅是这么说的,也是严格执行号令的。赴任时,他轻车简从,摒弃陋规,坚决不准地方官员出境迎来送往,还特别点明“此非客气,切勿故违”。

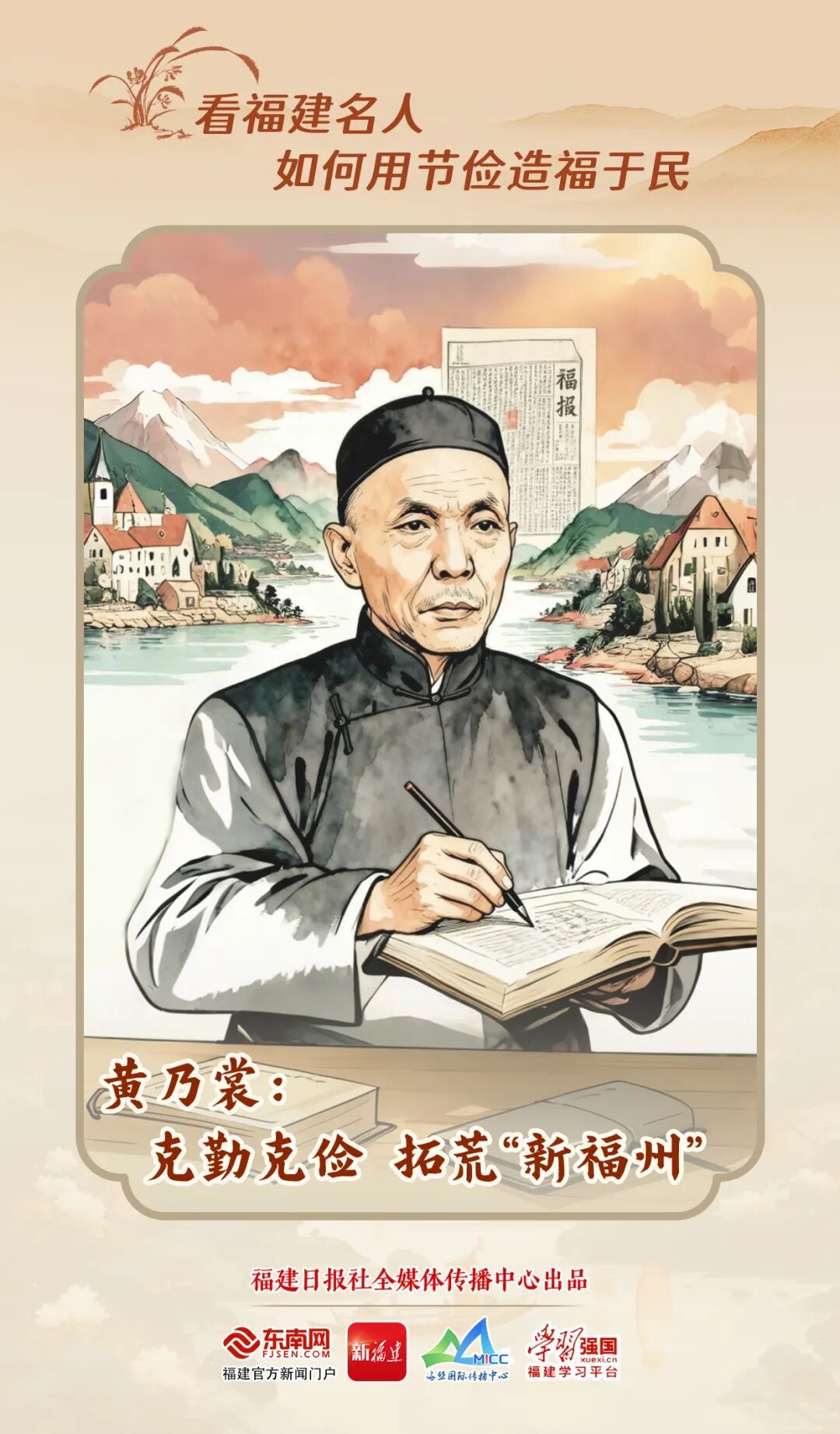

黄乃裳 :克勤克俭 拓荒“新福州”

黄乃裳曾受陈宝琛所托,在南洋招募修筑福建漳厦铁路的股份,经手的款项数以百万计;在福建军政府交通部长任上,为政府纾解财政困难,也募集海外华侨捐款数十万元。然而他没有为自己买过一分地,置过一间房。他在福州工作、生活了40多年,住的是租来的民房;后来回到闽清,除了六都的旧居是祖上留下的之外,在县城的寓所也是租的。

辛亥革命后,黄乃裳任福建军政府交通部部长兼筹饷局总办,握有相当大的财权。一天,叙官局局长刘通造访黄乃裳,商谈公务。不觉之间时近中午,黄乃裳便留他一起午餐。

饭菜上桌,刘通大吃一惊。饭是普通的大米饭,二菜一汤是芥菜、蚬子和闽清的糟菜汤。黄乃裳端着饭碗,吃得津津有味。

刘通过去听说黄乃裳日子过得节俭,但并不在意,今天亲眼见到他的生活竟如此简朴,大为折服。后来,刘通经常对人说起这次难忘的午餐,称赞道:“黻伯真是一个清廉的官。”

谷文昌:厉行节约 言传身教

解放初的东山岛满目疮痍、百废待兴,资金匮乏,谷文昌反复强调要“勤俭办社、办队”“勤俭办一切事业”。厉行勤俭节约,谷文昌率先示范,要求别人做到的,自己首先做到。

工作中,他处处事事节俭。到外地出差时,他坚决不住高价的套间。谷文昌出差到漳州,按照行政级别他可以住有卫生间的套间,一天十元。但他认为不能增加东山人民负担,便和通讯员找了家普通旅馆,一天每人只要一元两角。

在公务车的使用上,他公私分明。他常年骑自行车下乡且爱惜“公车”,不让孩子碰。一次因急事未锁车出门,大儿子谷豫闽骑车玩,谷文昌严肃批评他公私不分,此后谷豫闽再不敢碰那辆自行车。

不忘来时路,方知向何行;

一粥一饭,当思来处不易;

半丝半缕,恒念物力维艰。

弘扬勤俭节约,从你我开始!