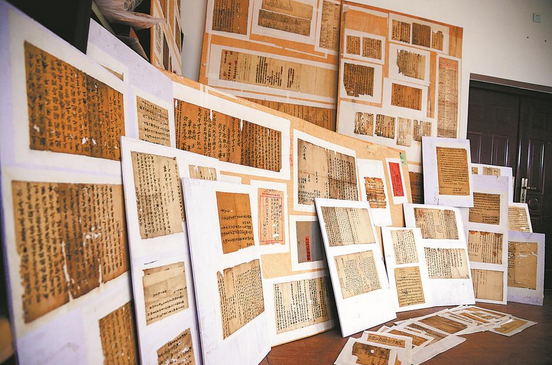

周宁县博物馆文物修复室里的契约文书 郑勇 摄

专家组在周宁县博物馆指导闽东文书的整理工作。 郑文敏 摄

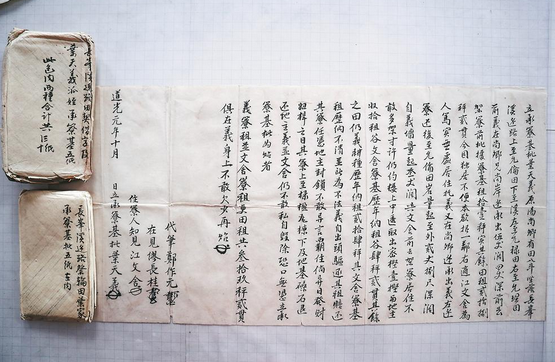

来自玛坑的汤氏契约文书之一 (资料图片)

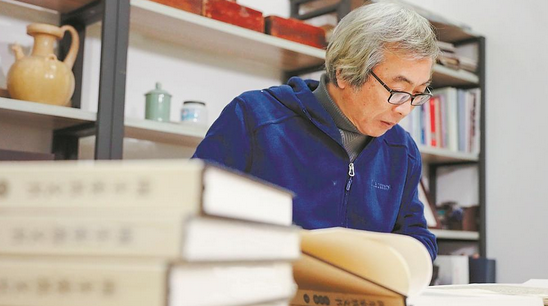

郑勇在研读资料。 叶晓晖 摄

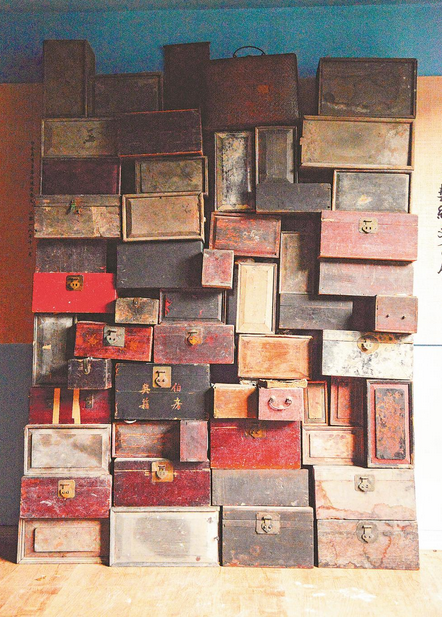

课题组收集的部分“契盒” 郑勇 供图

核心提示

契约文书,作为一种具有法律效力的民间文献,其创造和使用主体是普通民众,记录的是传统社会中最真实、最鲜活的生活百态。

福建契约文书的发现,始于著名学者傅衣凌先生1939年在三明永安的首次大规模收集,当时即获得“约有百余纸之多”的珍贵文书。

在闽东起伏的群山之间,这样的契约文书曾默默藏于千家万户的阁楼深处、木箱底层,成为家族记忆的密码。元延祐四年(1317年)屏南县代溪镇坑里村(今为“康里村”)的诉讼文书是目前发现年代最久远的闽东民间文书,字里行间承载着700多年的历史记忆。

如今,10万余件民间契约文书正陆续走出尘封的“契盒”,打开了一扇观察闽东传统社会真实面貌的窗口。这个被著名学者冯尔康誉为“继清水江文书之后,中国民间文书又一次重大发现”的纸质档案,正重新焕发出璀璨的历史光芒。

一份文书一部民间生活史

秋日午后,周宁县博物馆,还未落座,馆长郑勇已把手机相册打开展示,一张泛黄的元代文书照片映入记者眼帘。纸页边缘虽已磨损,墨迹却依旧清晰——“为俯无怜无靠等事据。孙黄氏状告孙学望等抗找田等……”这是元延祐四年(1317年)屏南县代溪镇坑里村(今为“康里村”)的诉讼文书。

“这纸文书记录的不仅是一桩田产纠纷,更是元代闽东乡村社会的鲜活切片,具有极高的学术价值。”郑勇的话语里满是珍视。

契约文书,从动辄涉及家族根基的土地房产大宗交易,到柴米油盐、婚丧嫁娶的日常安排;从商号店铺间的经营往来、合伙拆股,到乡邻间借贷周转、田地界址划分的纠纷调解;甚至包括对偷盗林木、毁坏庄稼等行为的民间处罚约定……与传统的官方典籍有着显著不同,这些文书是民间各方就买卖、抵押、租赁、分家析产、婚姻嫁娶、雇佣等事项协商议定的文字凭证,几乎涵盖了社会生活的每一个角落。

福建契约文书的发现,始于著名学者傅衣凌先生1939年在三明永安的首次大规模收集。他在自传中这样记录:“我即依据这些契约整理成三篇文章,编为《福建佃农经济史丛考》一书,在福建协和大学出版,这是我第一次引用民间契约文书研究中国社会经济史的著作。”

自1980年以来,许多福建民间文书相继出版。但闽东地区的文书整理与研究显得相对薄弱,此前仅有卢增荣收集的寿宁、屏南两地千余件文书。

所谓“闽东文书”,是指留存于今宁德市行政辖区,包括周宁、寿宁、柘荣、古田、屏南、霞浦六县及宁德、福安、福鼎三市的民间历史文献。

2000年,贵州民族大学学者王涛通过购买等方式,在闽东地区展开了较为系统的文书收集,累计获得1万多件,并进行了细致的整理与点校。其成果《天海斋藏福建家族契约文书》第一辑已于2022年由贵州人民出版社出版。

然而,这些已面世的闽东文书,发现途径大多依赖于市场购买或在博物馆等机构的偶然发现,缺乏系统、成规模的原生性挖掘与深度研究,学术潜力尚未充分释放。

正如郑勇所言:“散落在民间的文书就像未被拼接的拼图,只有系统性收集,才能还原历史的全貌。”

跨越十年的抢救之旅

闽东文书的大规模发现,源于一次偶然的机遇。

2014年,郑勇在日常巡查过程中,从正在拆迁老屋的工人手中,陆续收购了8000多份被丢弃的契约文书。

“因为工作的原因,我一直对承载历史记忆的旧物怀有特殊感情。一看到这些契约,就决定尽力保全下来。”郑勇回忆道。

恰在此时,暨南大学历史系周正庆教授来到周宁,机缘巧合下与郑勇相识。郑勇不仅陪同他走访了数个传统村落,更在周正庆等候返程的间隙,邀其至办公室小憩,并将此前收购的这批契约文书取出展开。

“周老师长期研究社会经济史,对民间文书有着极敏锐的嗅觉。”郑勇记得,周正庆在看到这些写有“立卖断契”“婚书”“借字”等字样的纸片时,当即眼睛一亮。

“通过走访传统村落,再加上对我收购文书的初步翻阅,周老师推测,在闽东地区的乡村一定散存有大量未被发现的家族文书。当时他就提出,能不能合作开展一个课题,进一步扩大收集范围?”郑勇说。

这次偶遇,碰撞出思想的火花,一场原本可能止步于零星收购的地方性保护行为,从此升级为一场长达10年,有组织、成体系、跨机构的“抢救性”发掘之旅。很快,暨南大学历史系与周宁县博物馆联合成立课题组,在闽东九县市展开地毯式搜寻,致力于抢救、保护与整理这些散落民间的闽东文书。

“闽东文书是目前福建文书保留最完整、体系最完备的民间文献,但因以一家一户的形式散存于闽东社会中,整体概貌没有显露,文化价值未得到彰显。”郑勇感慨道。

对于许多家庭而言,这些古老的纸契或许已不再具有现实的法律效力,但对于研究历史的学者来说,这批“原生态”“系统性”的民间文献作为第一手材料,能够有效弥补官方正史与法律典籍记载的不足,长期以来深受国际学术界重视。

周正庆教授在其所著的《古代民间文书与契约精神》一书中写道:在福建省周宁县,随便走进任何一个村落,问起民间文书的情况,村民们会眉飞色舞地讲述关于“老契”的故事,甚至从阁楼上捧出一个小木箱,告诉我这就是“契盒”,装载着他们家族的宝贝,里面珍藏的就是我要寻找的民间文书……

文书族谱交叉考证

课题启动初期,课题组成员频繁出入拆迁市场,在即将拆除的老屋中寻觅“沉睡”的文书;后期则广泛联络各地文物爱好者,借助信息网络及时获取线索。他们常常顶着酷暑翻山越岭,一次次造访偏远村落,耐心说服村民,争取他们的理解与支持。

“我们坚持‘入户拍摄为主,原件归还保存’的原则,既保护了村民对家族文书的所有权,又完整记录了文献信息。”郑勇介绍,课题组依托闽东文博体系构建的“县—乡—村”文物保护网络,以家庭“小家”连家族“大家”的社会网络为主线,对包括契约在内的家族史料进行全宗式收集,开创了高校与博物馆共同收集与整理地方文献的模式,将文书收集与文物保护相互结合。

这种“文书群”理念指导下的收集工作,让所获文书呈现出地域分布广、时间连续性强、种类丰富且彼此关联度高的特点。“闽东文书的‘新发现’,填补了福建文书‘发现’的空白,对推进区域历史研究具有重要学术价值。”郑勇说。

翻开这些苏醒的“契盒”,泛黄的纸页默默诉说着百态人生:土地买卖中“口说毋凭,亲立卖契”的朴素诚信,婚约里因聘礼繁重而“分期付清”的辛酸无奈……

郑勇至今记得在咸村镇樟源村发现的一份特殊契约:“在咸村镇樟源村一个小偷被抓后写下悔过书,保证今后不再偷盗,并且约定‘如果村里再发生失窃,也视为其所为’。这样一来,他不仅要自律,还得协助防范他人盗窃,实际上成了村庄的治安协管员。”郑勇说,类似这样的契约还有很多。

早在2016年,周宁县辖6镇3乡、147个建制村(社区)就已全部留下研究团队的足迹。他们尤其注重以家族为单位进行系统性收集,最大限度保留文书的“在地性”与原始的“有机性”,从而真实还原历史语境下的家族记忆与社会实态。

起初,新收集的文书材料,契约类占90%以上,类型相对单一,且呈现“碎片化”“同质化”特征,在学术研究中难以形成完整证据链。为突破这一局限,课题组调整策略,不再满足于被动接收或重点突破,而是将文书整理与“在地史料群”构建相结合,把目光投向了另一个民间历史文献的宝库——族谱。

“将家族文书涉及的参与人与谱序记载的族人相互对应、交叉考证,进行文书编纂,这些工作很有必要,也非常重要。”郑勇表示,族谱中记载的家族世系、迁徙轨迹、重要事件,能与契约文书形成互证,从而更准确地还原立契人的身份、社会关系乃至时代背景。

然而,收集族谱的难度,丝毫不亚于甚至超过寻找契约。作为家族内部私密文献,族谱通常由宗亲会严格保管,仅在特定祭祖仪式中才得以示人。因此,表面看似简单的收集过程,实际操作起来却十分困难。

课题组成员深入山区,与村民拉家常、讲历史,在属地博物馆馆长及后续政府力量的推动下,逐渐赢得了村民和宗亲会的信任与支持,让文书与族谱的互证研究成为可能。

辛勤耕耘,终得硕果。截至目前,“闽东文书”课题组已收集到超过10万件民间文书,是迄今发现和收藏福建民间文书数量最多的团队。这些文书时间上起元代延祐年间,下至新中国成立初期,内容涵盖土地交易、商业账册、婚姻家庭、社会管理等诸多方面,堪称一部极为珍贵的“民间档案”。

文书收集只是第一步,后续的整理、修复、登记、拍摄、研究工作更是浩繁艰巨。参与当年整理工作的学生回忆道:“时间紧、任务重,我们最多一天整理700多件文书。”

近十年来,这样的抢救性工作从未停歇。在泗桥乡硋窑村,连洪法家族所藏300多件契约已遭虫蛀,郑勇与周正庆、崔世平教授带领学生紧急入户拍摄,最终整理出可辨识的文书280余件,为连氏家族史与当地乡村社会研究保留了关键物证。

2017年6月,《新发现闽东文书的整理与清代乡村社会研究》(17BZS011)获得国家社科基金一般项目;2020年12月,《闽东文书的整理与研究》(20GZD214)获得国家社科基金重大项目;2022年12月,该项目被全国哲学社会科学工作办公室评为优秀结项……一项项学术认可,见证着抢救工作的价值。

从“私家珍藏”到“公共记忆”

“‘新发现闽东文书’以其‘故事性强、关联度高’的鲜明特点,为研究明末至1952年闽东乡村社会经济史、社会史、法律史、民俗学提供了不可替代的‘第一手’史料。”周正庆教授的评价,道出了这批文书的学术分量。

郑勇向我们展示了一组来自玛坑的汤氏契约文书。这组契约保存十分完整,分包在30个纸包内,每个纸包外均标注有标的物位置、交易人姓名及相关契约数量。

打开封面写有“长峰溪边路田契借字及叶天义派侄承簝基五纸,此包内两种合计共十三纸”的一包,里面清晰记录了一块土地从买入到多次租赁、流转、借贷的完整链条,时间跨度从明崇祯六年(1633年)至民国十二年(1923年),并延续至1952年土地改革运动后,转成农民集体制土地,320年的历史跃然纸上。通过这些契约,我们可以清晰追溯一块土地在不同时期的权属变更,以及背后家族的兴衰沉浮与社会变迁。

特别值得注意的是,从清乾隆三十九年(1774年)至嘉庆十五年(1810年)的36年间,卖方祖孙三代人以出售该耕地为由,先后6次向买方“借钱”,反映出土地交易中复杂的借贷与物权关系。这一过程不仅揭示了传统土地流转的实际运作机制,也体现出契约与契约精神之间的本质联系——唯有双方共同信守约定,契约才真正具有约束力,这才是契约精神的核心所在。

“周宁文书里常常有一行字:‘永远管业’。说明这块土地已经绝卖给买家,卖家不能反悔。可见周宁人是很守信用的。”周正庆说。

闽东文书重获新生,不仅在于发现和整理,更在于走出学术象牙塔,走向公众认知。

2018年11月,《闽东家族文书》首发式暨首届“契约与诚信”闽东学术研究会在周宁举行,吸引了来自国内外的知名学者汇聚一堂。会议期间,还举办了福建省首个“闽东契约文书专题展”,首次向公众系统展示了这批沉睡百年的历史瑰宝,引起了社会各界的广泛关注和热烈反响。

著名学者冯尔康教授在《闽东家族文书》第二辑的推介词中写道:闽东家族文书,总数在10万件以上,尤其是具有家族文献特色,是继清水江文书之后,中国民间文书又一次重大发现。

据悉,《闽东家族文书》由广西师范大学出版社分别于2018、2021、2024年相继出版第一、二、三辑,计25册。其中,《闽东家族文书》第一辑收录了明代万历年间至民国初年周宁、柘荣、寿宁、古田、屏南山区五县的文书。第二辑增补了福安、福鼎、霞浦、宁德沿海与畲族文书。第三辑增补了闽东珍稀卷。《闽东家族文书》是福建民间文书第一次成体系大规模历史现场的全新整理成果,使闽东文书得以以地域全覆盖的面貌呈现,填补了福建闽东契约文书出版的空白。

为了让尘封的历史“活”起来,走进公众视野,2021年,周宁县博物馆在福州三坊七巷海峡博物馆展出100件珍贵藏品,时间跨度自明崇祯十七年(1644年)至民国二十年(1931年),生动讲述了跨越数百年的家族与乡土故事,完成了闽东文书从“私家珍藏”到“公共记忆”的身份转变。

正如南开大学常建华教授所说:“闽东民间文书的收集和研究,不仅推动了闽东区域史进展和中国家族史研究,还推动了福建文书乃至全国文书的学术研究。”

当前,研究工作正从文书本身不断拓展,延伸至闽东海防、古矿业遗址保护等领域。“接下来,我们还将持续推进文书的整理与出版工作,完成100册编纂的长期目标。”郑勇表示,这支团队的脚步从未停歇,历史的大门,正通过一纸一契徐徐打开。

契约小故事

光绪十二年五月徐林臻立赔赃契

周宁县在泗桥乡硋窑村发现一份光绪十二年(1886年)的特殊契约。契约中记载,一个小偷因偷伞被发现,无钱赔偿,被迫将自己住屋的左半部分作为抵押,约定两月后赎回;若到期仍无力偿还,此契便转为正式的卖屋契约。专家表示,这样的惩罚在当时的契约中并不罕见。

原文如下:

立赔赃字人徐林臻,缘因缺乏,就在本乡连起拳家,于四月念日偷出雨伞物件。即日被拳查出赃真证实,经公连廷田向前和取,甘心情愿赔还庄番二员。当日无银现交,就将自己住屋一座左边一半甘心准为赔赃。期屋限至七月取赎,取回原契。赃字倘若过期,利息依照加三,赃字准为卖屋正契行用,任凭拳边起佃收拾管业,且臻不敢异言之理,亦无另生枝节。两家先订言定,各毋反悔,恐口无凭,亲立赔赃契一纸付与拳边为据者。

光绪十二年五月吉日立赔赃契人徐林臻(押),经公见连廷田(押),代笔萧舍菊(押)

记者手记

一纸契约 一诺千金

福建日报记者 单志强 通讯员 魏知秋

十万余件尘封的闽东文书重见天日,其价值远不止于填补学术空白。当泛黄的纸页被轻轻展开,我们看到的不仅是土地交易、婚约借贷,更是一种穿越时空的精神力量——契约精神。

这些文书是传统社会诚信体系的生动见证。一纸契约,寥寥数语,却重如千钧。“口说毋凭,亲立卖契”的朴素表述,“永远管业”的郑重承诺,乃至小偷立誓改过并协管治安的独特约定,无不彰显着“一诺千金”的社会共识。

在提升社会治理水平过程中,闽东文书提供了可贵的历史镜鉴。其核心价值在于揭示了契约的本质——它不仅是权利与义务的法律凭证,更是人与人之间的信任纽带。从一块土地跨越300年的权属流转,到日常琐事的“立字为据”,背后是双方对约定的共同信守。这种源于民间、成于实践的诚信观念,正是亟需传承的文化基因。

让尘封的“契盒”苏醒,不仅是与历史对话,更是为未来铺路。系统整理研究这十万文书,既是在打捞一种即将消逝的文明记忆,也是在重塑诚信社会的根基。