埭美古村 易欣 摄

东南网10月15日报道(福建日报报业集团记者 杜正蓝 通讯员 蓝毅辉 杨伟强)

九龙江畔,浩荡春风挟裹着潮汐的鼓点,激荡着这片热土——龙海,地处福建省东南沿海、九龙江出海口,是漳州市融入厦漳泉都市圈的重要门户和厦门湾南岸中心城区,是全国综合实力百强区、高质量发展百强区。

一年前那殷切的嘱托,如春雷滚过九龙江两岸的山水田畴,至今仍激荡回响,为龙海的儿女注入了无尽的奋斗伟力。

从繁花似锦的东马村到机器轰鸣的食品工业园,从帆影重现的后港古街到水清岸绿的西溪两岸,龙海在工业筋骨挺立、农业万象更新、文脉重光焕彩的征途上,每一步都踏出了对期望的响亮回应。

与海同频

集群蓄势再澎湃

向海而生,与海浪同频。

晨曦微露,龙海经济开发区内机械轰鸣,产业脉搏强劲有力。在“零碳”产业园一期10万吨冷库项目施工现场,数十台冲孔基桩设备不间断工作,撞击声此起彼伏。据现场负责人介绍,为了抢抓工期,装机设备增至30台,日夜不休。

与此同时,LNG冷能交换中心项目综合楼与宿舍楼主体结构刚刚完成封顶。LNG冷能交换中心项目是龙海“海洋+零碳”的关键纽带,项目紧邻港口,占地43.67亩,建成后每年可处理160万吨LNG,减少碳排放11万吨,为海洋产业装上“绿色心脏”。

2024年10月,习近平总书记在福建考察时指出,“做大做强海洋经济”,为龙海发展海洋经济把脉定向、指路引航。

向海图强,同时代共振。去年12月,龙海港尾中心渔港经济提升工程开工,目前已完成冷库基础设施和部分工程建设。作为渔港经济综合体的核心支撑,该项目不仅能提升渔港抗风浪能力、保障渔民作业安全,更将整合水产加工、商务服务、休闲渔业等多元生态,打造“渔港+产业+生态”的融合发展样板。

工业之强,乃县域之基。一年来,龙海以攻坚之锐气,锚定实体经济的航道,龙海向着阻碍发展的沉疴壁垒发起冲锋。

今年,加快推进龙海经济开发区总体规划编制,推动开发区真正发挥产业发展主战场、县域经济增长极的重要作用。

资质转移新突破。龙海区加快推进金龙汽车整车生产资质转移至龙海,已完成漳州龙池基地,厦门湖里轻客生产线、海沧焊装生产线等搬迁。至此,标志着龙海工业版图拼上了至关重要的一块拼图,高端装备制造集群蓄势待发。

与此同时,后石电厂BOT项目整体移交的世纪工程圆满落幕。工作专班全程护航,力助福建省投集团完成华阳电业移交重任,两岸能源合作由此翻开崭新篇章,为区域发展注入稳定而澎湃的动能。

突破壁垒,更需盘活全局。食品产业作为区域富民产业,龙海以“链”为纲,聚势而强。

今年7月,第六届中国漳州(龙海)食品博览会举办,订单总额42.18亿元,现金成交6.53亿元,数字背后是产业活力的强劲脉动。借成都糖酒会东风精准招商“补链”,食品“四链”融合专场招商签约20个项目,15个迅速落地开工,产业链条持续延展;存量盘活“优链”,璟沃产业园“零地增资”新增41万平方米高标准厂房,容积率从0.33提至3.0,吸引26家食品企业集聚,年产值破12亿元,昔日低效地焕发新生机。

龙头高昂,链动全盘。金龙客车“链主”效应充分释放,新能源汽车产业链招商大会硕果累累,13个项目签约落地,车身制造、生产设备等关键环节企业纷至沓来,6个开工,3个投产。上半年,全区装备制造产值达58.6亿元,同比增长2.5%,产业集群已成蓬勃气象。

点绿成金

广袤良田焕新颜

向阳而生,与广袤田野一同呼吸。

在东泗乡碧浦村,虾池的涟漪托起初长的稻苗,水产养殖尾泥在田间催生新芽,15.3亩试验水域中,禾两优676、福兴优明占等8大优质稻种凌波而立,利用虾的代谢物为水稻提供天然养分,为筛选抗逆高产良种提供科学范本,并借助水稻根系净化水质,改善虾群生存环境,实现“稻虾共生”的多赢体系。

龙海区地处九龙江出海口,是个天然的温室大棚。按照农业基础,龙海区规划“一园四区”版图,杨梅、粮食果蔬、畜禽、渔业养殖四大示范园雏形初现,为实现产业链条双向赋能,探索出三条特色路径——

“研、种”链头牵引:蔬博果蔬全链智慧化管理保障生态种植,贯通“育苗—种植—加工—销售”全流程,在农户间推广高优果蔬种植,带动东园万亩基地及海澄、紫泥、隆教等5个千亩基地升级,实现产业增效、农民增收;

“养”字链头循环:华美六丰农牧有限公司引入“藻类-光合菌”技术,实现生猪液粪“变废为宝”,并由“菌-藻协同”技术,3公里光合菌培育管道与2亩轮虫基地昼夜不息,日处理液粪15吨,产出300千克浮游动物饵料或30吨菌剂,构建“猪—藻—虫—鱼虾贝”一体化绿色生态链;

“加”字链头赋能:发挥海澄、东园等食品加工业众多优势,建立食品原材料供需联盟,加强食品加工企业与种养业供需对接,辐射全区大小肉蛋制品、果蔬加工企业805家,打通种养业到食品加工产业动脉。

因地制宜探索生态产业化,龙海点绿成金,推动山水生金、绿富双赢,探索建设“共富共美”乡村。

清晨,程溪镇东马村的三角梅沐浴晨光,年过六旬的花农老叶正细心打理盆景根系。在他身后,漳州红樱、龙江深紫等三角梅品种含苞待放,蜿蜒根茎抱石而立,苍劲如龙。“过去一株三角梅只能卖三五十元,如今做成盆景,可卖到400元!”老叶语气中洋溢着自豪,“今年国庆的订单又增多啦!”

东马村作为漳州中式盆景三角梅主产区,是龙海深入践行“千万工程”经验的生动写照。通过统一品种命名、推广“提根”技艺、发展高端盆景产业,当地产品远销中东、欧美,推动村集体年增收入43.6万元,村民人均年收入从不足6000元跃升至超36000元,“一朵花”真正成为了“富民花”。

绿水青山的经济价值不断显现。2024年,龙海全区实现地区生产总值643.79亿元、城乡居民收入比为1.70,2025年上半年,实现地区生产总值333.26亿元,同比增长4.6%,城乡居民收入差距持续缩小,共同富裕的基础不断夯实。

文脉新声

古港千帆映今朝

刚刚结束的国庆假期,龙海区以“放心游龙海”为片名,倾情上映一部叫好又叫座的文旅大片。

在月港古镇,漳台弄虎巡游、戏钹的铿锵、布袋木偶戏的灵动、南音的婉转、五祖鹤阳拳轮番上演,一幕接一幕的闽南非遗“剧情”,让游客直呼过瘾。

月港是长鸣的史诗。1567年,明隆庆在此开放海禁,月港成为当时全国唯一合法的民间外贸口岸,航线通达47国。如今,7座古码头静卧江畔,石阶上斑驳的苔痕仍可见当年拴船绳的磨迹。

2024年,月港海丝馆新馆开放,以“月是海上明”为主题,通过南洋风物、侨批瓷器再现贸易盛况;埭美古村修复200余座明清古厝,再现“水上古村落”漕运网络;非遗传承人陈嫣开设陶艺工坊,让失传400年的漳州窑瓷重焕光彩。

近年来,龙海区主动对接国家海丝文化公园(福建段)保护规划,深度融入闽南文化中心建设。扎实编制月港“海丝”史迹点保护规划,让历史遗产在新时代发展洪流中焕发持久生命力。

后港古街从月港的补给港,转身成为城区热闹地。假期开展的NPC巡游互动、河道行浸式演出、皮影戏体验、机器狗表演、音乐喷泉和水幕电影等活动,让传统古韵与现代科技碰撞,为游客带来视觉盛宴。

活化文脉,在创新演绎中璀璨新生。龙海区实施后港片区改造工程——旧城风貌修缮改造项目,入选省级特色步行街、活力“街艺”示范区,其中《后港年华》项目入选2024年“灵镜奖”沉浸式演艺项目十大优秀案例。

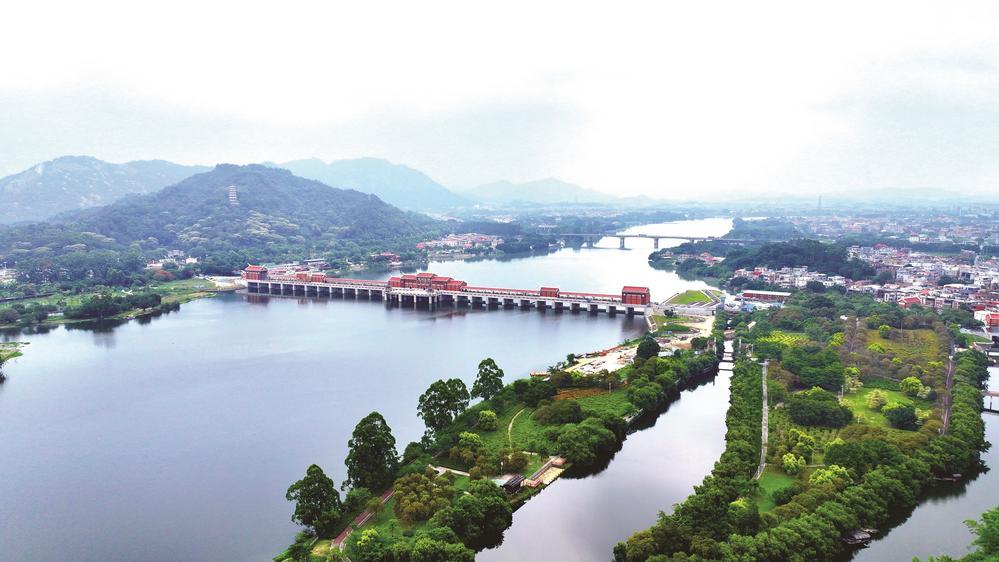

漫步九龙江西溪水闸,这座总投资6.5亿元、全长1公里的现代化水利工程,不仅是闽西南水资源配置的重要枢纽,更是龙海人民传承弘扬“龙江风格”、打造新时代水利标杆的生动实践。水闸建筑融入闽南传统风格,燕尾脊屋顶与红砖白石相映成趣,桥上设置风雨连廊与景观平台,游客可漫步观景,尽览江色。

依托这一工程,龙海人民进一步挖掘和弘扬“舍小家顾大家”的龙江风格,将龙江颂打造为红色文化景区。景区占地约400亩,以1963年抗击特大旱灾的历史为底蕴,将红色基因、现代水利工程和生态美景有机融合,形成了集文化教育、观光游览于一体的文旅新地标,展现出龙海在新时代不断传承与发展“龙江风格”的崭新面貌。

以文塑旅,以旅彰文。近年龙海举办文旅融合系列活动,多次亮相央视荧屏,今年国庆中秋“两节”期间吸引游客53.98万人次,增长11.02%,实现旅游收入33377.62万元,增长12.82%。

九龙江潮涌不息,月港帆影犹在。在闽山闽水的深情凝望里,龙海这艘满载梦想的奋进之舟,以“龙江风格”为永恒风帆,向着高质量发展的蔚蓝海域,无畏无惧,劈波斩浪!

龙江颂景区

闽投华阳电厂

石埠村幸福院老人安享晚年。

第六届食博会热闹非凡。

璟沃产业园

金龙客车生产线

龙海城区 易欣 摄