东南网10月15日讯(本网记者 薛莞馨 图/文)在碧海蓝天相接之处,澳角村静静地偎依在漳州市东山县绵长的海岸线上,被大海母亲温柔的双臂揽入怀中。她用潮汐的节奏轻吟低语,以浪花的抚触滋养着渔村的生生不息。

澳角渔港。

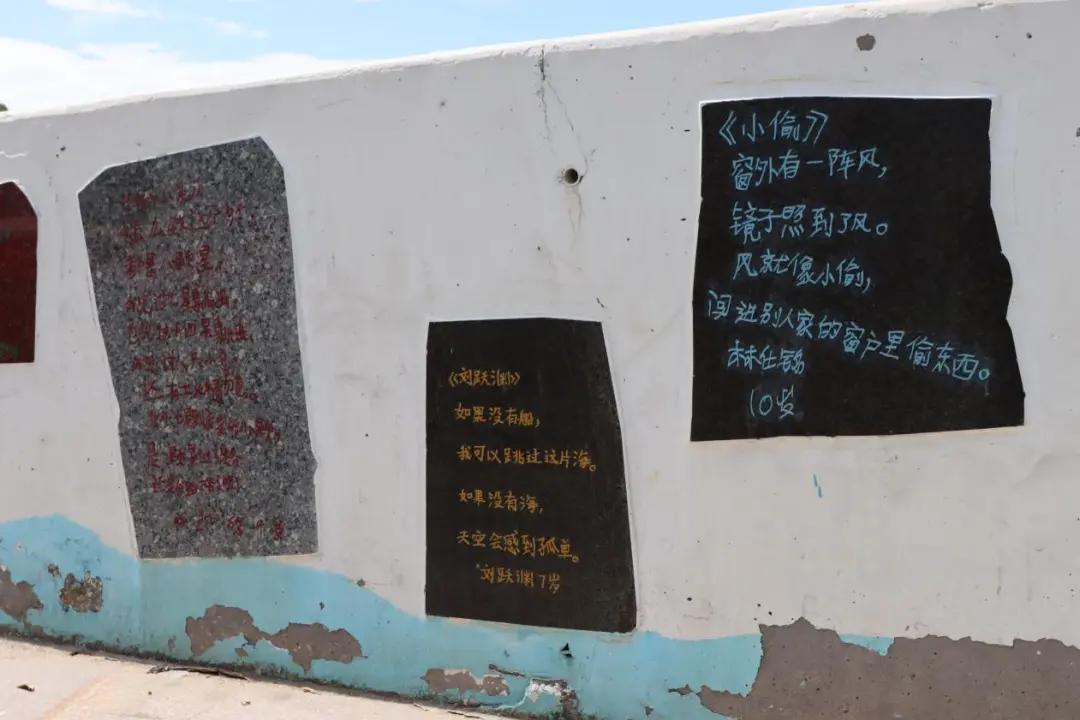

作为浸透着渔盐气息的传统村落,澳角的血脉里始终流淌着向海而生的密码——晨雾尚未散尽,渔家女子已在码头边弯腰分拣渔获,麻利地整理着巴浪鱼、小管,把海的馈赠打理得井井有条。闪烁的屏幕前,女主播热情推介着地道的海产,让千里之外的舌尖也能品尝到东海之鲜。海堤的诗歌墙上,孩子们澄澈的字句映入眼帘,他们用稚嫩的笔触写大海、写归帆、写家乡,让这座渔村的呼吸,有了诗的韵律。

东山澳角渔获满仓兴村富民工坊。

2024年10月15日,习近平总书记在澳角村考察时指出,新时代新征程农村一定会有更加光明的前景,农民会有更加火热的生活。村级党组织要发挥火车头作用,带领乡亲们做好“海”的文章,在乡村振兴、共同富裕的道路上一往无前。

如今的这片海,正被澳角村的女性们以全新的方式书写——

起笔:精耕细作,喜看渔获满仓

在福建东山海源水产有限公司的厂房里,每天都上演着一场“海味蜕变记”。鲜活上岸的梭子蟹,经分拣、加工、包装等多道工序,摇身变成远销欧美及东南亚的蟹肉罐头、冻熟蟹脚等精致水产制品。这家企业早已跳出传统粗加工的局限,以精深加工为核心,在“做好‘海’的文章”的发展指引下,走出了一条产业提质、村民增收的双赢之路。

女工们将蟹肉与蟹壳剥离。

走进厂区,车间分工清晰明确,形成了从初加工到精加工的完整流水线。全方位清洗去除杂质后,女工们熟练地剪掉蟹的两只大脚、剔除蟹胃、蟹腮,一系列操作只为让蟹肉与蟹壳提前分离,为后续出肉率提升打下基础。

穿过初加工区域,无菌防护严格的内车间里,一派忙碌而有序的景象。经理许素枝正俯身站在操作台旁,目光专注地盯着女工们的动作,时不时伸手调整剥肉姿势,用温和却专业的语气叮嘱:“轻一点,小心弄碎蟹肉,注意挑干净碎壳。”

许素枝在车间内指导工作。

作为在海产品加工领域扎根二十余年的“老兵”,她见证了车间从粗放操作到标准化生产的蜕变。“从鲜活螃蟹到罐装成品,要经过二十多道工序,比虾、鱼加工复杂得多。”许素枝介绍,正是这份细致,让产品在市场上站稳了脚跟。

对海源水产而言,“品质”是刻在生产流程里的核心准则。为了留住蟹肉最本真的鲜味,从源头采购时就下足了功夫,同时制定了一套严格的生产加工流程,通过巴氏杀菌质检把控食品安全。“我们做的是食品,卫生和安全容不得半点马虎。”许素枝的话里满是坚定。

产业发展的背后,更是澳角村妇女生活的“新图景”。海源水产的车间里,九成以上职工是周边村庄的妇女。过去,她们大多依赖出海捕捞的零散收入,渔船不出海,家庭经济就没了着落;现在,她们走进车间,成为掌握剥肉、挑拣等技能的产业工人。

为了帮助大家快速上手,公司建立了完善的培训体系:新员工先拿次品蟹“练手”,由老员工手把手带教;老员工也会定期参加技能提升培训,许素枝便是其中的“主训师”,“自己先吃透技术,才能教好大家”。除了技能培养,公司还成立了妇委会,时常组织生日会、读书会等趣味活动,既缓解了工作压力,也让车间充满“娘家”的温暖。

“现在每个月都有稳定收入,生活比以前踏实多了,家里的日子也越过越红火。”女工许大姐的话,道出了大家的共同心声。如今,车间不仅留住了妇女劳动力,促进周边妇女每年人均增收3-4万元,还吸引了不少大学生返乡就业创业,年轻力量的加入,让产业发展更有活力。

海源公司生产的巴氏蟹肉罐头。

从收购新鲜出海的渔获,到精细化加工,再通过电商与线下渠道销往国内外,海源水产已形成“收购-加工-销售”的产业链雏形,实现年产值约5.5亿人民币。习近平总书记的殷殷嘱托,许素枝始终牢记在心上,“东山靠海吃海,但不能只吃‘粗海’,要做‘细海’。”如今,带着“澳角”标签的蟹肉罐头,正从这个小渔村出发,走向更广阔的天地。

行笔:云链八方,海味“鲜”达万家

走进黄艺铭的直播间,仿佛能闻到海风的气息。这位年轻的渔村女儿,现在已是福建大厝食品科技公司的直播带货的“行家里手”。她清晰地记得习近平总书记来到澳角村时的场景。“习近平总书记说要把‘海’的文章做好,那句话像一盏灯,照亮了我们前行的路。”眼下,澳角村打造了电商一条街,每年吸引游客超20万人次,2024年的村集体收入达到248万元。

时光回溯到两年前,黄艺铭初涉直播带货领域,一切都是那么陌生而充满挑战。面对镜头,她紧张又恐惧,原本背得滚瓜烂熟的话术,一开播就忘得一干二净。但她没有气馁,笑着说:“不过好在乡亲们支持我,公司妇委会也组织了培训,在大家的帮助下,我慢慢就摸出了门道。”

黄艺铭和直播团队在工作中。

如今,她已能从容自信地面对镜头,不仅巧妙讲解产品,还会在直播间中展示产品烹饪过程,与观众积极互动,直播间里总是热闹非凡。一年来,在黄艺铭的直播推介下,海产品销售成绩斐然,年销售额达5000多万。越来越多的海产品走出海岛,跨越千山万水,让更多人得以品尝来自大海的馈赠。

镜头内外,黄艺铭亲历着家乡的蝶变。随着“海”的文章不断做大做深,澳角村这个曾经宁静的海滨小渔村,已然吸引了越来越多的游客前来观光旅游,焕发出勃勃生机。而直播带货作为一种新兴销售模式,更是为当地经济注入了新引擎,创造出大量就业机会和创业空间。在这一浪潮中,许多年轻人看到了家乡发展的潜力,选择留在家乡,借助电商直播等形式,实现了个人成长与家乡建设的“双向奔赴”。

通过直播远销全国各地的海货。

黄艺铭所在的直播团队便是一个年轻的团体,女性成员占比约一半。她们活跃在视频剪辑、直播推介、运营中控等多个岗位,以女性独有的细腻的视角和高效的执行力,撑起了团队运作的“半边天”。黄艺铭介绍,以前,村中一些宝妈因需照顾幼儿,无法外出务工,只能困于“家庭主妇”的单一角色,而直播带货岗位的灵活性,恰好为她们打开了一扇新窗,不仅减轻了家庭经济负担,更在工作中找回了自我价值。此外,公司妇委会会定期组织丰富多样的培训活动,邀请行业内的专家和资深人士前来授课,为团队成员提供学习和成长的机会。通过培训,姐妹们不断提升直播和运营技巧,以更加专业的姿态服务于广大消费者。

作为土生土长的东山人,黄艺铭对家乡的发展充满了信心和憧憬。她坚信,依托丰富的海洋资源优势、坚持“向海而生”的发展路径,澳角村乃至整个东山的海洋经济必将迎来更广阔的发展空间,未来的日子一定会像那波澜壮阔的大海一样,充满无限可能。

收笔:踏浪而歌,擘画诗和远方

“过去妇女们围着灶台转,现在能踩着海浪闯。”这是澳角村妇联执委许锦华眼中澳角村女性最动人的变化。

这一变化的背后,是时代赋予的机遇与力量。在她看来,习近平总书记的嘱托让渔村妇女“有了方向,更有了底气”。正因如此,越来越多渔家女性勇敢地走出家庭的小天地,在乡村振兴的大舞台上找到了属于自己的位置。

澳角村妇女参与文艺汇演。

她们以各自的方式,书写着精彩的篇章。有人组建起环保志愿服务队,握着钳子沿着海岸线清理垃圾,让碧海银滩始终保持着最纯净的模样;有人化身民宿管家,把自家三层小楼改造成温馨庭院,用渔家风情的装饰、清晨现捞的小海鲜,接待着远道而来的游客;还有人开起海产家庭小工坊,将刚上岸的金边带鱼、小黄花鱼做成鱼丸、鱼面、鱼皮卷,让这些带着鲜味的手工美食,不仅是餐桌上的鲜香,更成为游客带得走的“渔村记忆”。“‘她力量’不是某个人的光环,是大家拧成一股绳的劲儿。”许锦华说道。

澳角村售卖的渔家风情文创产品。

许锦华自己,也是这场“突围”里的先行者。她也曾和丈夫一起开饭店,用地道的海鲜留住食客的胃;如今,她盘算着利用中午的空闲时间直播,把澳角的海鲜、风景、渔歌都搬进镜头里。“以前开饭店是讨生活,现在做这些是想让更多人知道澳角的好。”朴实话语中,藏着她对家乡最深切的爱。

这份让更多人了解家乡之美的愿望,也映照在澳角村独特的诗意氛围中,它既回荡于大海的潮声里,也流淌在孩子们的笔尖上。而这份诗意的播种,离不开许锦华的丈夫、省作家协会会员沈舜欣。他是一位地道的渔村诗人,多年来始终用文字记录着这片土地的呼吸与脉动。

海堤边的儿童诗歌墙。

沈舜欣常来村里的“小海燕诗社”教孩子们写诗,带着他们将滩涂上的晚霞、耳边的海风化作句子。有孩子曾写下“我用手捏住了风”“我把眼镜架在太阳上,读遥远的书”……灵动的诗句,让许锦华忍不住感慨:“这就是海洋给孩子的礼物,也是诗歌给渔村的温柔。”

沈舜欣为孩子们上诗歌写作课。(受访者供图)

许锦华自己虽不常提笔写诗,却总爱把丈夫的诗歌读给孩子们听,或是讲给村里的妇女们听,让这些带着“海味”的字句,随着海风飘进更多人心里。

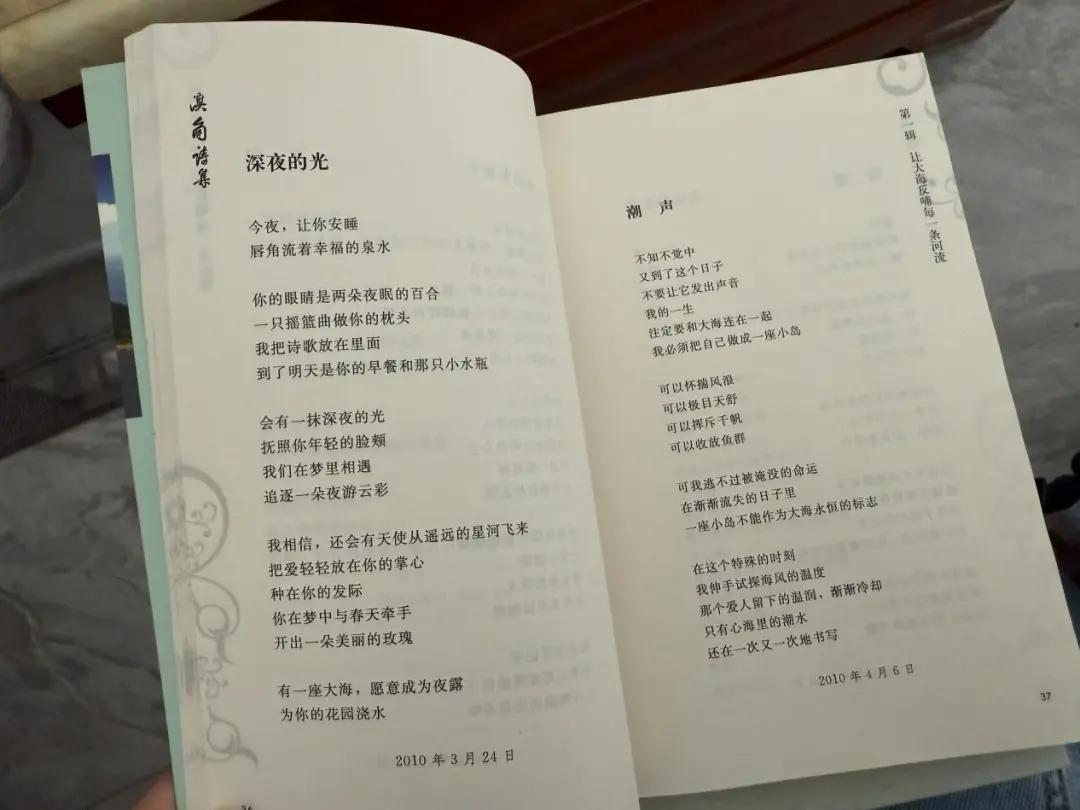

《澳角诗集》中收录的诗歌。

海浪依旧在欢唱,歌声里有渔汛的故事,有妇女们的笑声,还有孩子们的诗句。澳角村的“诗和远方”,从来不是遥不可及的童话,而是无数双手一起擘画的现实。踏浪而行、勇敢高歌的她们,本身就是这片海最美的风景。