南宋江山

偏安一隅、皇权暗弱

外敌环伺、内忧丛生

从武夷山麓走出的一介书生,没有金戈铁马,没有皇亲国戚,如何仅凭一座书院、一本集注和一群同好,为皇权套上“紧箍咒”,为文官打造“思想共同体”,将仁政理念推行到田间地头。

《闽人智慧·何以朱子 何以考亭》第二期,让我们先把目光拉回到南宋的考亭。寻找一群被后世称为“考亭学派”的“学术天团”,看看他们究竟藏着什么力量,能让自己的思想绵延800年?

建立“物流中枢”

派送理学思想

朱熹——这位南宋最强“程序员”,花了40余年完成了儒家思想的更新迭代,把一辈子的思想打包进《四书章句集注》。但这只是万里长征的第一步,再精深的思想,若无法传播开来,也只是书斋里的“孤本”。

在考亭学派诞生前,理学思想就像打包好却没发的快递件,没有驿站中转,也没有快递小哥配送。而书院,就是朱熹和弟子们找到的“物流中枢”,通过讲学收徒不断培训“快递小哥”,将理学派送到全国各地。

考亭书院 图源:闽北日报

在考亭,朱熹不教官场技巧,只传“为苍生谋”的真学问,在乱世之中竖起了一面理想主义的旗帜。慕名而来的学子达上千人,其中蔡元定、黄幹、陈宓,这些核心骨干,都成为了理学的“播种人”。

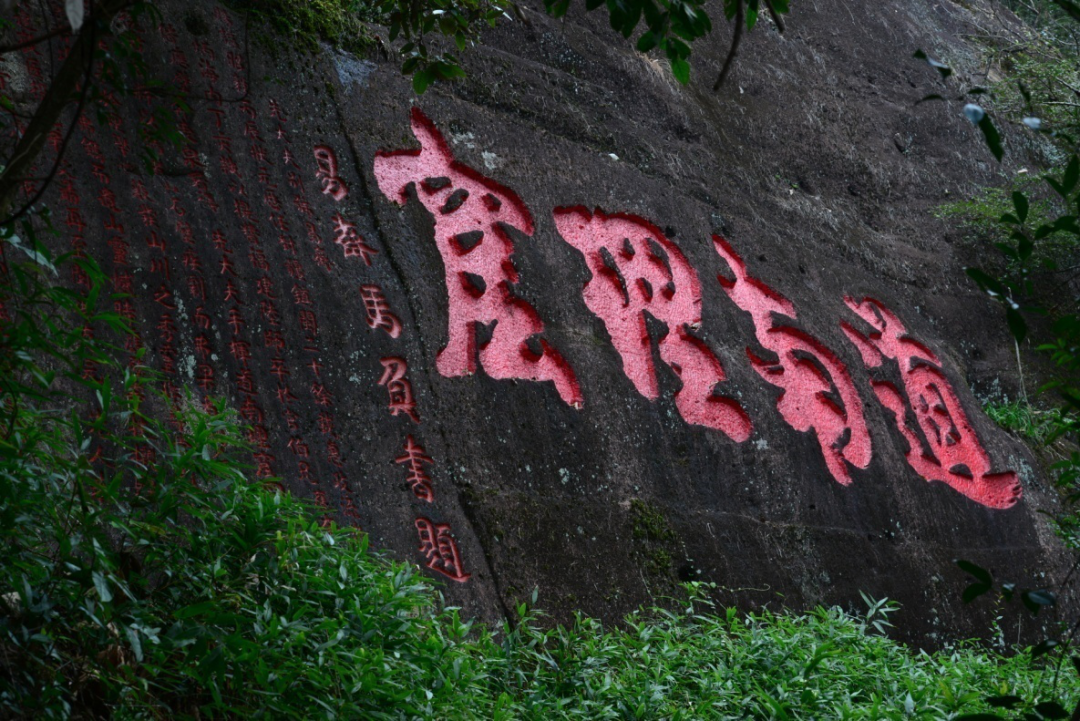

武夷山晚对峰上的摩崖石刻“道南理窟” 吴心正/摄

他们将朱熹的思想传播到全国:黄幹在浙江“以礼教民”;陈宓在江西把“乡约”理念融入教学;真德秀在福建培养出敢“怼皇帝”的官员。短短几十年,星火已成燎原之势,全国书院从几十所涨到六百多所,理学在全国各地得到了普遍的推广。

考亭学派还有个好习惯:鼓励弟子和其他学派辩论。在中国思想史上里程碑式的学术辩论——“鹅湖之会”,就是朱子理学与陆九渊心学之间的“巅峰对决”。双方相互批评又相互借鉴,让理学思想在交锋中愈发精深扎实。

鹅湖书院 图源:大美上饶微信公众号

为皇权系统

装上“道德补丁”

其实在考亭学派登场前,儒学也有约束皇权的努力。可要么靠皇帝自觉,要么玩“神学隐喻”,没有落地的理论支撑。

直到朱熹和弟子们喊出“天子也得受天理管”,把儒家的“皇权约束”,从软乎乎的道德提醒,变成了逻辑严密的“规则框架”,相当于给皇权系统装了“道德补丁”。

武夷精舍朱子像 姜克红/摄

朱熹的再传弟子真德秀,写了本《大学衍义》怒怼宋理宗:“陛下宴饮无度,就是违‘天理’的‘仁’;纵容贪官,就是违‘天理’的‘义’!”还放话“君心不正,再好的政策也白搭”。放以前,大臣说句“陛下三思”都要冒杀头险,可“天理”成了当时朝野公认的“政治红线”,宋理宗也没再治他的罪。

朱熹最器重的弟子蔡元定,因“伪学之禁”被权臣韩侂胄流放千里。他徒步三千里前往贬所,哪怕脚磨得鲜血直流也不愿雇车,怕折损了“守道”的本心。到了湖南道州,朝廷明令禁止传播理学,他依然设帐收徒,吸引了慕道之人前往求学,他说:“彼以学来,何忍拒之,若有祸患,亦非闭门塞窦所能避也。”

明朝海瑞骂嘉靖“嘉靖者,家家皆净也”,清初“理学名臣”汤斌劝康熙“南巡要以民生为本,别折腾州县”——他俩都拿朱子理学的“天理”当依据。

考亭学派用“天理”给皇权套的“紧箍咒”,让权力有了“道德边界”,在古代专制社会里,这绝对是政治文明的“大升级”。

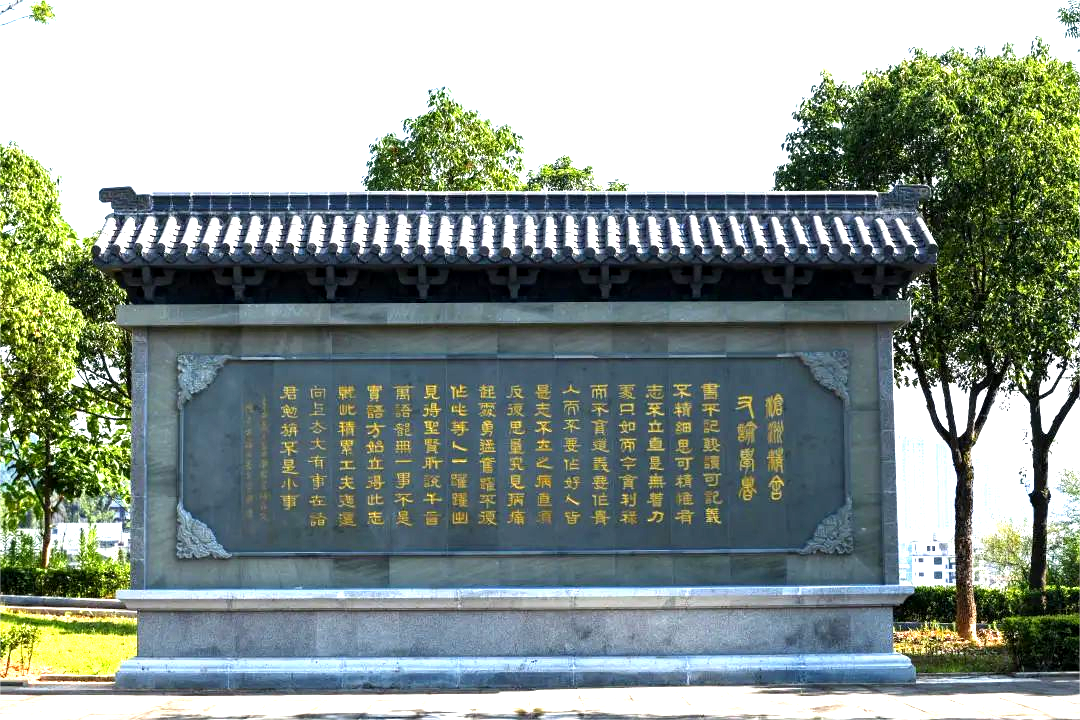

《沧洲精舍又谕学者》是朱子制定的沧洲精舍院规,150字蕴含朱子传道授业的内涵,教导弟子门人树立远大志向、追求清廉人生。赖雅琼/摄

光约束皇权还不够,考亭学派更绝的是,给整个帝国管理层装了统一兼容的“思想框架”。

元朝疆域跨欧亚、民族众多,可文官都读《四书章句集注》,认“大一统”和“仁政”,有效维护了中央集权,未出现大规模的地方割据局面;清朝入关后接着用这套教材,连满族官员都要学朱注,康熙还亲自批注,让满汉官员以朱子学作为治理社会的理念。

化“天理治国”

为基层治理

别以为考亭学派是只会“掉书袋”的理论家——他们最牛的是把“天理治国”的大理念,拆成了老百姓能懂、能用的“基层治理手册”:社仓法管吃饭,乡约管规矩,让仁政真正落地。

游人乘坐小火车在武夷山市五夫镇的油菜花田赏花。(资料照片)

先说说社仓法,这堪称是古代版“乡村振兴普惠金融”。南宋以前,灾年里老百姓最怕两件事:官府放粮慢得像蜗牛,地主放高利贷能吸光血。

朱熹当地方官时,想了个招:官府出点粮,乡绅捐点粮,办成“社仓”。青黄不接时,农民能低息借粮,秋收了再还,利息只要两分——比地主的五分、十分利良心多了。

后来南宋朝廷把朱熹的“五夫社仓法”(即《社仓事目》)向全国推广,最鼎盛时,全国有上千个社仓,存粮超百万石。

朱熹的女婿兼弟子黄幹,就曾做过满分示范。他在浙江嘉兴当官时遇上大旱,粮价飞涨。黄幹立刻开常平仓,还有个“神操作”:农民没钱还粮,就帮官府修水利、筑道路来抵,以工代赈。结果短短几个月,就帮数万灾民熬过了荒年,还修好一批灌溉渠。

武夷山五夫镇朱子社仓 于崇高/摄

再看乡约,这是古代版“村规民约”。古代“皇权不下县”,农村基本靠地主、宗族管,官府根本顾不过来。

朱熹的弟子陈宓在福建搞了个“乡约制度”:每个村选几个德高望重的老人当“约正”,定时召集村民开大会,评“谁做好事、谁干坏事”,谁家有难,大家一起帮。

这招妙在不靠官府强制,而依靠乡邻舆论与道德约束——虽没法消除剥削,却也对地主盘剥形成柔性约束,补上了官府的治理空白。后来王阳明搞“南赣乡约”,康熙推广“圣谕广训”,学的就是陈宓这一套。

站在今天回望考亭学派,他们确实不是颠覆制度的“革命者”,更像是给古代王朝治理查缺补漏的“系统优化师”。

大型文旅山水史诗《月映武夷》通过舞蹈展现朱熹携众书生风雨中前行的场景。施辰静 /摄

他们用“天理”给皇权划边界,用《四书章句集注》给文官立共识,用社仓乡约补基层空白,让中华文明的核心价值在改朝换代中守住锚点,也让书院的青瓦、书案,成了精神的具象载体。

或许我们再也见不到朱熹灯下改《四书章句集注》的身影,听不到考亭讲会的辩声,但只要有人为民生奔走、为公正发声、为责任坚守——那支穿越800年的“学术火炬”,就从来没熄过。

“闽人智慧”编辑部、福建日报社全媒体传播中心出品

鸣谢:南平市委宣传部、武夷学院张品端

作者:进击的南轩、苯甲酸钠