突破行政壁垒,“闽赣乡土人才超市”应运而生,构建起跨省劳务协作新机制——

闽赣边界浇出共富花

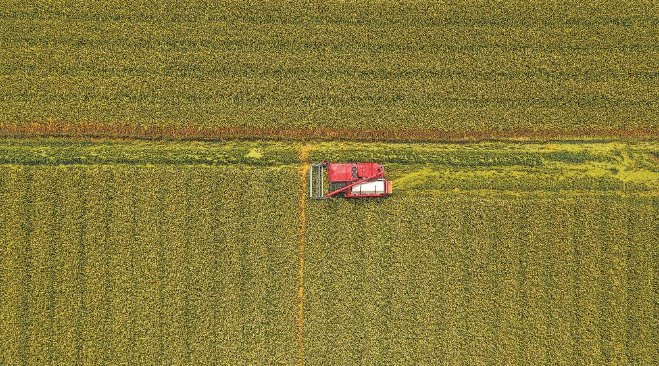

收割机在溪口镇枫元村杂交水稻高标准制种基地作业。

建宁黄桃丰收季,江西务工人员在里心镇双溪村包装黄桃。

江西务工人员在里心镇花牌村插秧。

核心提示

在闽赣边界,一场以人才为纽带的省际协作正悄然改变区域发展局面。闽赣边界地区山水相连、气候相近,农业产业结构却各有特色,这种差异为两地劳务协作带来了显著的互补优势。针对农村劳动力外流与季节性用工矛盾,建宁县创新打造“闽赣乡土人才超市”,突破行政壁垒,构建起跨省劳务协作新机制。

“闽赣乡土人才超市”不卖商品,只“卖”人才服务,不仅精准对接闽赣两地用工需求与劳动力资源,更以“错峰用工”实现农忙农闲无缝衔接,使劳动力资源在省际高效流动、优化配置。

从劳务协作起步,如今闽赣边界地区合作已向产业与技术共享深化,成为区域一体化发展的实践载体,探索出省际边界地区从“人的流动”到“产业协同”再到“发展共同体”的共富新路径。

东南网10月25日讯(福建日报见习记者 庄紫怡 通讯员 陈震 文/图)金秋十月,八闽大地处处洋溢着丰收的喜悦。在建宁县里心镇靖安村的甜玉米地里,村党支部书记李根仔正带着村民播种。“劳动力不愁,可以抢种一季玉米,让群众增收。”

里心镇位于建宁县西北部,是福建对接江西的“西大门”,素有“由赣入闽第一镇”之称。近年来,与多数农村一样,里心镇也面临着青壮年劳动力外流、农村常住人口减少的挑战。

去年底,由里心镇党委牵头,组织上黎、岩上、花排、靖安4个联片村,以领办合作社为突破口,共同组建了建宁县麓山联村富民劳务合作社,并同步搭建起“闽赣乡土人才超市”。它将闽赣两地农村闲散劳动力登记在册,同时对外对接各类用工企业,保障两地不同的用工需求。另外,还广泛吸纳辖区内的党员、种植大户、致富带头人、制种经纪人以及有一技之长的乡土人才入库。

“以前在江西找活不容易,这边机会多、离家近,挺好!”来自江西南丰县的张海英,已在里心镇稳定务工多月。而本地村民谢小春则打算农闲时通过“人才超市”赴惠州工厂务工,“工钱有保障,还买保险,踏实”。

如今,借助“人才超市”这一平台,建宁杂交水稻制种技术向江西输出,江西白莲机械化经验反向输入,形成“技术共享、产业共兴”的融合发展新格局。

劳务协作破壁垒,跨省务工稳增收

晨曦微露,5点半的赣东大地尚在薄雾中沉睡,江西省抚州市南丰县的黄金亮已骑着摩托车,载着妻子张小研,驶向毗邻的建宁里心镇。半小时后,他们抵达花排村的杂交水稻制种田,与几位同乡会合,开始了紧张的插秧工作。“在福建干一天能挣500元,比老家农闲时多挣200多元!”黄金亮抹去额角的汗珠,笑容里满是欣慰。

这对夫妇在江西老家种有500棵橘树和几亩莲子,每年农闲时节,他们最盼望的便是能跨省找些零活。过去,找活全靠亲友介绍,信息不灵通,常常白跑一趟。“去年听说里心镇开办了‘闽赣乡土人才超市’,我就登记了信息,没想到今年一开春就接到通知!”黄金亮的话语中透着惊喜。

在里心镇“闽赣乡土人才超市”的劳务登记册上,像黄金亮这样的江西籍务工人员共有137人,来自南丰、广昌两县的8个乡镇。“闽赣乡土人才超市”区域经理余运良每天清早在信息群发布福建的用工需求,工种、工价、地址一目了然。“老乡们看中就直接报名,我们负责对接东家、协调交通,还要盯着薪酬结算,让大家干活放心!”

这一切的顺畅运作,源于“闽赣乡土人才超市”给予的暖心保障。余运良介绍,对于通过合作社输出的劳动力,他们尽力做到“包吃包住包车”,工资按时足额发放,每月还给每人购买80元的意外伤害保险。同时,针对不同岗位需求,定期组织简单的技术技能培训,让务工人员能快速上手。

“农业生产季节性强,农民外出打工常面临信息不对称、权益保障难等问题。”里心镇党委书记郭英介绍,今年5月10日,里心镇党委推动建宁县麓山联村富民劳务合作社与广昌县家合劳务公司正式签约,以“闽赣联动+精准服务”模式,搭建起省际劳务双向输入平台。

“现在基本一年四季都能保证有活干,比以前在江西自己找活干好多了!”对于跨省而来的江西务工人员张海英来说,她现在长期在里心镇范围内打零工,通过合作社介绍,工作接连不断,收入相当稳定。“在这里干活,啥都有保障,放心!”她笑着说。

这样的保障机制不仅让跨省务工人员吃下了“定心丸”,更让本地农户受益良多。里心镇农户谢小春感慨道:“以前农闲时只能闲着,现在合作社还会组织我们去外地工厂工作,工价更高,还不怕欠薪,心里踏实多了!”

郭英告诉记者,镇里还打算成立一个农民工工会组织,为村里的留守老人和孩子提供温暖问候,让务工人员可以更加放心出门工作。这个横跨闽赣边界的“人才超市”,正以其规范化的运作模式,成为连接两省劳动力与用工市场的可靠桥梁,悄然改变着省际边界地区的劳务生态。

农时错峰巧对接,资源互补增效益

闽赣边界地区山水相连、气候相近,农业产业结构却各有特色,这种差异为两地劳务协作带来了显著的互补优势。时序交错,“一忙一闲”成为双方劳动力流动的自然节律。

里心镇作为农业大镇,农事节奏紧凑:2月起种植烟草,3月进入杂交水稻制种关键期,6月至9月迎来黄花梨、黄桃、猕猴桃等水果的采收高峰,劳动力需求旺盛。而与之接壤的江西省南丰县、广昌县,劳动力资源丰富,尤其南丰县的支柱产业——南丰蜜橘,采摘期集中在10月前后。此时,建宁已进入农闲,劳动力闲置,两地农业时序“错峰”,为劳务协作奠定了坚实基础。

8月,正值建宁黄桃丰收季。套网、装箱、贴码、装车……在鸿鑫果业合作社的黄桃交易中心,每天有上百名工人在流水线上高效运转。“每天通过物流往省内外发送大批量黄桃,一天需要100多个工人,幸好现在不用像过去那样为人手发愁了!”合作社负责人李海鸿介绍说。

这两年的建宁黄桃丰收季,在忙碌的身影中,有不少是来自江西的务工人员,胡爱英就是其中之一。“我每天早上6点从南丰县坐老乡的车过来,一天挣150元,中午还管饭,晚上5点半就能收工回家。”她笑着说,“最高峰那几天,我们一天要包装近5万公斤黄桃,虽然累,但这边的工钱比在江西高多了!”

不仅是黄桃产业,8月建宁的中期杂交水稻也到了插秧关键期。顶着炎炎烈日,在花排村党支部书记李崇芳的田里,12名江西务工人员分组协作——男人弯腰插秧,女人则在田埂边拔秧苗,每天干得汗流浃背却秩序井然。

“江西老乡干活踏实,插秧经验也丰富,都是按承包量算工,效率很高。”李崇芳今年种了300多亩制种田,通过“人才超市”招来了一批工人,其中多数来自江西。“他们在江西一天大概挣300多元,来我们这儿能多赚近200元。我们农活不耽误,他们对收入也更满意,真是两边都欢喜!”

最近,江西的南丰蜜橘也迎来了采收季。里心镇汪家村严坪组的务工人员王云英很高兴,刚结束建宁中期杂交水稻的收割工作,等烘烤收购完就可以无缝衔接去江西南丰采蜜橘。“以往只有农忙时可以赚点钱,现在农闲期也有地方干活,不用担心收入的问题了!”

“今年采蜜橘预计需要100名务工人员,目前第一批已经有20名建宁务工人员报名了。”广昌县家合劳务公司负责人陈明华介绍,南丰蜜橘采摘存在明显的季节性用工高峰,短期内需要大量工人,如今,通过线上平台和微信群,用工需求与劳动力资源得以快速匹配,大大地减少了因缺工导致的损失。

“忙时请进来,闲时送出去”,已成为闽赣劳务协作的生动写照。这不仅缓解了建宁农忙“用工难”,也为江西劳务公司提供了稳定的输出渠道,更让两地农民实现“全年有活干,收入不断档”。

省际“错峰用工”实现了劳动力资源的精准对接与高效配置,最大化挖掘了闲置劳动时间的价值,形成“1+1>2”的协同效应。这不仅优化了区域人力资源配置,更实现了农民增收、企业增效、村集体经济增源的“三赢”局面。

产业融合促共赢,边界携手共发展

劳务协作的成功,为进一步的产业合作打开了广阔空间。“闽赣乡土人才超市”并未止步于“人的流动”,更逐步迈向“技术共享、产业共兴”的深度融合发展新阶段。

作为全国最大的杂交水稻制种基地县,建宁县不仅技术成熟、产业链完备,还拥有一批经验丰富的制种经纪人。在频繁的劳务往来中,他们敏锐地发现:江西与建宁接壤地区气候适宜、土壤条件良好、土地资源丰富,非常适宜扩展制种业务。

秋风拂过,江西大地流金溢彩,正是杂交水稻制种喜迎丰收的季节。“我今年在江西承包了3000多亩地,目前有10个农民负责制种,其中4个是本地人。”建宁制种经纪人曾铁平介绍,江西平原多、土地广,租金比建宁便宜一半以上。越来越多的制种经纪人选择赴赣发展制种基地,借助劳务合作中建立的信任,带动当地农民学习技术、共建产业。

“看到建宁人来承包土地搞制种,我们也想试一试。他们不仅提供技术,还垫付每亩500元的生产资金。”江西瑞金的农户曾火旺告诉记者,通过参与制种,原本的撂荒地被盘活,收入也大幅增加,“一年下来,一个人最多能赚20多万元。”曾铁平补充道,制种经纪人不仅提供资金支持,还会定期下田指导、每周巡查,及时解决问题,确保产量和质量。

“在江西发展制种业,既拓展了建宁产业的外延,缓解了本地土地资源紧张,也为江西带来了高效农业新模式,促进农民增收,实现优势产业的跨省辐射与共享。”建宁县国家现代农业产业园管理委员会主任曾明星表示。

产业技术的流动并未止步于单向输出。江西农业的先进经验也在反向输入建宁。8月底,里心镇花排村宏垒家庭农场内,机器声不绝于耳——剥莲、去膜、捅心,不到一分钟,一颗颗洁白莲子便加工完成。从纯手工到全流程机械化,这一转变正得益于闽赣间的深度产业协作。

江西广昌县作为“中国白莲之乡”,莲子产业机械化水平高,尤其在采撷和加工环节技术成熟。“在交流中我们发现,江西的机械化经验非常值得借鉴。”李崇芳表示,“以前纯靠人工,成本高又易损莲仁。现在用上机器,效率提上去,成本降下来。”通过劳务合作社搭建的桥梁,两地频繁开展技术观摩与学习,江西的农机手和技术员受邀前来指导,帮助建宁莲农提升效率、减少人力成本。

从最初的劳动力“错峰互济”,到如今产业与技术的“双向赋能”,里心镇与江西邻县的合作不断深化。劳务协作如同一条先导纽带,不仅激活了人力资源,更牵引出更广阔领域的经济社会交融,真正形成了“你中有我,我中有你”的区域发展共同体。